0 引言

城市和乡村是命运共同体,只有推进城乡融合发展,方能实现城兴乡荣、和谐持久的良性发展。城乡融合是城乡之间的相互作用、互促共进、协调均衡的动态发展过程,是各种发展主体、载体、要素、资源等在空间上延伸传导、迁移辐射、双向对流的过程。推动城乡空间的强互动、深联系,促进城乡各种“能量”的相互交换和双向流动,是新时代城乡融合发展和乡村振兴的必然要求。城乡双向循环是国内大循环重要组成和应有之义。党的十九届五中全会明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。当前,国内大循环中存在的投资消费失衡、收入分配失衡、经济社会发展失衡、区域发展失衡、资源配置失衡等难点和堵点,背后均有城乡发展失衡、循环不畅的深刻烙印[1]。疏通城乡循环堵点、促进城乡融合发展,推动各种资源要素在城乡循环对流势在必行。

生产要素的自由流动是城乡融合发展必须具备的基本条件。当前,中国大部分地区的城市对周边乡村的扩散效应不断增强,但乡村要素非农化、城市优质要素向乡村流动不顺畅、资源要素配置不合理等问题依然突出。城乡融合发展关键是打破阻碍要素流动的壁垒,推动城乡要素双向自由流动。陶爽[2]构建了要素流动对城乡融合影响的理论框架,分析了劳动力、资本、技术和公共资源这4类要素对城乡融合的作用机理。闫永路[3]认为农业农村在要素竞争中处于弱势地位,是城乡要素流动中的“洼地”,应瞄准乡村发展中的短板和弱项,提高城乡要素配置效率,推动城乡要素有序、双向流动。宁志中等[4]通过研究认为,可通过疏解乡村流入城市的要素存量、扩大要素流入乡村的渠道和扩展城乡“灰色空间”等多种途径,推动乡村剩余要素流出、稀缺要素留住和城市优质要素流入,从而实现乡村要素优化配置。周佳宁等[5]从要素“流空间”视角探索城乡融合发展驱动机制,认为发挥各城市节点比较优势,合理调节要素流动强度、方向和质量,可实现城乡融合“量”“质”同升。城乡要素市场改革滞后约束着城乡要素流动,由此产生的城乡要素错配严重制约着城乡融合发展水平的提升。Huijsmans等[6]发现在美国和欧洲地区,城乡居民对待社会文化的态度存在明显差异,而小城镇居民与农村居民的观念具有相似性。Lu等[7]发现,成都市通过界定农村土地产权和建立农村土地市场,允许村民和企业参与土地整理等降低城乡地域系统整体成本的措施,一定程度推动了该地区由城乡分割走向城乡融合。刘明辉等[8]通过定量研究发现,改善农业部门的要素错配状态可以助推城乡融合发展,而非农部门的要素错配恶化将阻碍和制约城乡融合发展。

诚然,生产要素配置不合理是城乡融合发展的重要制约,城乡要素双向流通是畅通城乡联系、推动城乡融合的“大动脉”。但是城乡的联系和相互作用不仅仅只有生产要素对流,还包括产业、产品对流,公共服务及基础设施的城乡联通,文化的相互交流等。目前有关城乡相互作用、相互联系、流动流通的研究主要聚集在生产要素,学术界对城乡流动的相关研究还需要进一步拓展。本文通过分析城乡融合及城乡“对流”的内涵,探讨城乡“对流”推动城乡融合发展机理,最后提出了城乡融合发展的一般路径。

1 城乡融合发展与城乡“对流”的内涵

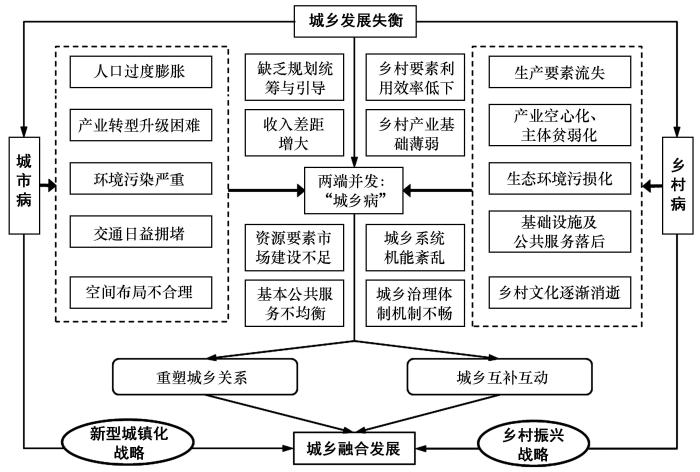

城乡融合是新时代解决城乡分立发展、城乡关系不对等、城乡联系不密切等城乡发展问题的新思路。在城镇化和现代化推进过程中,由于城乡发展失衡、工农关系失调、社会经济与资源环境失和[9],引起“乡村病”与“城市病”在城乡两端并发,产生各类城乡协调发展的现实障碍,包括缺乏城乡融合发展规划的统筹与引导、城乡收入差距扩大、农民增收困难、乡村发展要素利用效率低下、资源要素市场建设力度和支撑力度不足、乡村产业基础薄弱、与城镇产业体系对接程度低、城乡基本公共服务差距日益拉大、农村基础设施落后、城乡发展质量不高、城乡系统机能紊乱、城乡融合发展体制机制不畅、城乡融合基层治理经验不足、城乡一体化推进受阻。城市和乡村是一对矛盾有机体和命运共同体[10],面对城乡协调发展的现实障碍,只有重塑城乡关系,推进城乡互补互动,走城乡融合发展之路,才能有效治疗“城乡病”,实现城兴乡荣、和谐持久的良性发展(图1)。

图1

图1

城乡发展失衡、城乡病及城乡融合发展的内在需求

Fig.1

Urban-rural development imbalance, urban-rural diseases, and the inherent needs of the development of urban-rural integration

1.1 城乡融合发展的内涵

城乡融合是城与乡相互作用的动态过程。城乡融合把城乡区域、城乡产业、城乡居民作为一个密不可分的有机整体,通过统筹规划、整体推进、城乡空间结构优化和建立健全相关制度,推动城乡社会、经济、生态环境全面融合,实现城乡多维发展均衡、居民生活品质相当[11]。

从推动基本路径来看,城乡融合发展必须补齐乡村短板、瞄准薄弱环节[14],以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手,以缩小城乡发展差距和居民生活水平差距为目标,使相关政策向农业农村倾斜,推动实现农业农村现代化。因此,乡村振兴是城乡融合发展的基本路径,乡村振兴的过程也是城乡融合发展的过程。就推动主要维度和重点内容而言,城乡融合不仅指经济维度的融合,还应包括社会、环境、文化维度的融合,具体内容包括城乡资源要素融合、产业融合、基础设施及基本公共服务融合、文化观念融合、生产消费融合等。

从城乡融合实现过程来看,城乡融合是城乡不断交互、交流、交融的动态过程,推动城乡格局由失衡失调向均衡协调转变。融合是城乡融合的核心要义,融和、流通、融洽和谐、汇聚融合、融为一体是其应有之意。在城乡融合发展过程中,应重视城乡之间的分工差异、发展差距、功能特征,推动城乡生产要素、产业、产品、公共服务、基础设施等对流(或联通),通过城乡充分“对流”,实现城乡优势互补、取长补短,逐步改变城强乡弱、城乡分立的格局,最终实现城乡融合发展的目标。

1.2 城乡“对流”内涵

城乡“对流”是城乡互动的形象表达,是推动城乡融合发展的基本举措和方法。具体而言,城乡对流是城乡生产要素、产业、产品、文化、公共服务、基础设施等双向流动或互联互通、融合一体的动态过程,在城乡地域系统有序发展、优化升级、乡村全面振兴、城市高质量发展等方面具有重要的推动和促进作用。

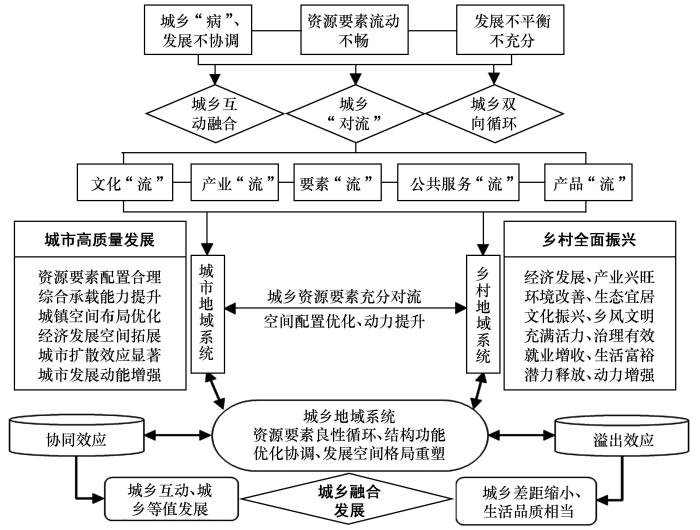

城乡“对流”主要包括以下几个方面的内容(图2):一是(生产)要素“流”,指人口、土地、资金、科技、信息等城乡要素在城乡之间自由流动,从而改变生产要素在城乡的空间格局,实现生产要素在城乡优化配置。二是产业“流”,指城市(特别是大城市)部分产业向乡镇、乡村疏解,乡村或乡镇的新产业、新业态向人口密集、科技发展、信息化程度高的城市迁移聚集,从而实现产业在城乡之间重构。三是产品“流”,指生活用品、生产用品等产品由城市向乡村流动,农副产品、生态产品等向城市流动,通过产品双向对流可以改善和提高城乡居民的福利水平和收入水平。四是公共服务“流”,指推动城市相对发达的公共服务向乡村辐射覆盖,公共服务资源向乡村迁移疏解,城市基础设施向农村延伸对接,实现城乡公共服务、基础设施互联互通和相对均等化。五是文化观念“流”,指城市现代文化、思想观念向乡村区域辐射,城市文化与乡村文化碰撞,让城市文化留住乡村记忆、记住乡愁,同时还指进城农民思想观念的市民化,通过文化观念碰撞,推动城乡文化融合。

图2

图2

城乡“对流”构成及其互动关系

Fig.2

The convection structure and interaction of urban and rural

城乡“对流”的五方面之间相辅相成、相互促进,通过协同互动、同向发力,合力推动城乡社会融合、经济融合、生态融合和文化融合。其中,要素“流”是城乡“对流”的核心,与其他4类对流关系最为密切。要素“流”是产业“流”的前提和基础,产业“流”是要素“流”的牵引和驱动;城乡居民差异化需求可以引导产品流动,从而使要素在城乡之间流动;城乡生产分工可以引起要素流动,从而使产品在城乡之间流动;要素流动比如“人”流,需要与之关联的公共服务配套即公共服务“流”来实现,公共服务“流”可以吸引和拉动要素的流动;要素“流”特别“人”流,是文化观念“流”的媒介和载体,文化观念“流”推动城乡文化观念融合,可以进一步助力和推动要素“流”。

城乡“对流”受到社会经济、地理、政策等外部因素的影响,城乡空间规划、城乡基础设施网络也构成了城乡空间对流的重要推力和助力(图2)。在社会经济因素方面,良好的国内外宏观经济环境、“双循环”的新发展格局,健康有序的城镇化、良性互动的城乡关系,良好城乡产业发展基础、联系紧密的城乡社会经济,对城乡“对流”具有推动和强化作用。在地理因素方面,良好的乡村区位条件,比如大中城市近郊乡村,城乡“对流”作用较强;较好的城市科技、信息、人才等资源禀赋,丰富的乡村劳动力、土地等资源,特色鲜明的乡村自然资源及人文资源,是城乡“对流”的重要基础。在政策因素方面,完善的城乡融合发展的体制机制,国家乡村振兴及新型城镇化的相关政策措施,为城乡“对流”提供了政策保障。在空间规划方面,推动城乡规划、环境保护规划、产业规划、公共服务设施等规划一体设计、多规合一,制订科学的都市圈规划,是推动城乡有序“对流”的先导和前提。在基础网络载体方面,交通网、物流网、信息网等各种软硬设施是城乡“对流”的联通管道和空间载体,是实现城乡“对流”的基础。

2 城乡“对流”推动城乡融合发展机理

当前,中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,经济社会发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分和农民发展不充分。推动乡村加速发展、协调城乡矛盾、缩小城乡差距、促进城乡协调均衡发展,必须推动乡村振兴和城乡融合发展。城乡“对流”是城乡之间的相互作用、协调互促的过程,是各种发展主体、要素、资源等相互传输的过程。加强城乡空间的相互联系、畅通城乡“能量”交换和要素双向流动、促进城乡互动融合,是解决城乡“病”,打通城乡堵点的必然要求。

城乡“对流”产生的直接效应可以使资源要素得到优化配置,通过城乡优势互补提高资源要素的边际生产效益。城乡“对流”产生的溢出效应,还可以使城市和乡村地域系统发展结构得到优化,推动功能创新,激发新发展动能,对经济、社会、生态、居民福利等产生广泛的正外部性。具体而言,城乡“对流”对城市地域系统产生的溢出效应可以推动城市的高质量发展,资源要素配置合理、综合承载能力提升、城镇空间布局优化、经济发展空间拓展、城市扩散效应显著、城市发展动能增强;对乡村地域系统产生的溢出效应可弥补乡村发展短板,推动乡村全面振兴,从而实现经济发展、产业兴旺,环境改善、生态宜居,文化振兴、乡风文明,充满活力、治理有效,就业增收、生活富裕,潜力释放、动力增强。同时,城乡“对流”还可以增强城乡发展互动性和协同性,城乡地域系统与城市引领发展、“独领风骚”,变成城乡休戚与共、并肩同步、交融一体谋发展,资源要素良性循环、结构功能优化协调、发展空间格局重塑,产生“1+1>2”的协同效应。城乡“对流”通过溢出效应和协同效应,实现资源要素良性循环、结构功能优化协调、发展空间格局重塑,推动城乡互动、城乡等值发展,实现城乡差距缩小、城乡居民生活品质相当,从而实现城乡全面融合发展(图3)。

图3

图3

城乡“对流”影响城乡融合发展的机理

Fig.3

The mechanism of urban-rural convection affecting the development of urban-rural integration

2.1 城乡要素“流”

在城镇化初期和工业化初期,由于规模经济和集聚经济效应,城镇的投资收益远高于乡村,劳动力、资本、土地等要素从乡村流向城市,城市的极化效应远大于扩散效应,城乡社会经济严重分化[15-16]。在工业化成熟期和城镇化的中后期,随着城市的不断膨胀,集聚不经济开始不断显现,交通拥堵、住房紧张、环境污染、土地价格上涨等问题日益突出,城市生活质量比较优势正在减弱,城市的生产要素呈现出向乡村地区扩散和回流的趋势。目前,中国正处于城乡快速转型时期,虽然城市要素向乡村扩散的速度正在加快,但总体而言,扩散效应仍弱于极化效应。城市更高的收益回报、更好的发展机会、更好的生活条件、更好的教育医疗环境等对乡村要素特别劳动力的“拉力”依然十分明显。城乡要素双向自由流动是城乡融合发展的必要条件,通过要素充分对流实现城乡要素重组、优质要素向乡村流动,激活乡村内生发展动力,同时通过税收、地价、投资优惠等政策、法规对城市极化过程进行干预,让城市要素能以较低的成本进入乡村,从而强化城市的引领作用和扩散过程,推动实现城乡均衡发展和乡村振兴。

2.2 城乡产业“流”、公共服务“流”

随着城市规模的不断膨胀,人口、资源、环境、交通等矛盾日益尖锐,城市病表现得日益突出。城市聚集不经济的推力作用,导致一些生产大批量标准化产品的企业开始向城市周边的乡村或乡镇地区迁移,特别是一些特大城市为促进产业结构升级和空间结构优化,开始疏解城市非核心功能(如非首都功能疏解),在满足城市居民基本生活服务的前提下,农林牧渔功能的产业、一般制造功能的产业、一般性批发及零售功能产业等低端产业逐步迁往城郊区及乡村腹地,从而推动城乡产业重构和空间重构[17]。在城市产业向外迁移和疏解的同时,也伴随着部分教育医疗等公共服务以及部分行政性、事业性服务机构及相关资源的疏解。城乡产业和公共服务向城郊和乡村地区的迁移所形成的产业“流”和公共服务“流”[18-20],推动城乡产业协同发展,实现城乡居民就业和收入无差异化,享受到的公共服务均等化,从而推动城乡社会经济协调发展和城乡融合发展。

2.3 城乡产品“流”

城乡地域分工是城乡产品流动的前提条件。合理的城乡地域分工是城乡协调发展的空间基础,是城乡融合发展和乡村振兴的重要动力来源。城市与乡村环境共生、功能互补,共同构成相互影响、相互作用的城乡地域系统。城乡资源禀赋存在较大差异,充分利用城乡各自的资源优势,因地制宜地开展城乡产业分工,有利于充分利用城乡资源,从而提高城乡地域系统的生产效率、整体发展水平及协调发展能力。自然条件和社会经济条件的差异是影响产业分工的主要因素。随着现代科技和交通条件的进步,产业发展逐渐摆脱自然条件的束缚,乡村在城乡分工中并不仅局限于农业,还包括农产品加工业、低端劳动密集型或技术密集型加工业。但总体而言,科研、高端制造、高端商务及新兴产业则更倾向于集中在城市,而基础性产业则更多地分布于乡镇或乡村。产业关联和产业分工是以产品生产和交易为前提的,城乡居民的需求具有多样性,城乡通过产业分工生产出来的产品,必然在城乡之间流动,从而形成产品流。产品流动不但能带动商品贸易,从而提高乡村就业水平和收入水平,实现乡村的充分发展和城乡均衡发展,还能让城乡居民享受到更加多样化的商品,推动城乡消费结构升级,改善乡村居民生活和福利水平。

2.4 城乡文化“流”

城乡文化融合是城乡融合发展的灵魂和核心要义。城乡文化融合是把城市和乡村各自在社会历史发展过程中所创造的能够体现社会进步的思想、文学、艺术、教育、科学、道德等一切优秀精神文化成果,通过相互交流和相互影响,形成和而不同、和谐协调的整体。长期的城乡分立发展使城乡文化结构也呈现出二元特征,城乡公共文化资源、文化设施、基本公共文化服务等存在着较大的空间差异,农村公共文化资源和基本公共文化服务供给与需求失衡,农民不能与市民共享现代化文化发展成果,致使乡村文化在城镇化和现代化过程中走向边缘化。由于精神文化缺失,封建迷信、赌博成风、互相攀比、诚信缺失、散漫虚浮等农村不良风气和陈规陋习在乡村潜滋暗长,使乡村文化在发展中迷失方向,一些乡村文化逐渐被粘上“贫弱”与“落后”的标签,乡村文化在现代化发展过程中出现扭曲和迷失。文化的现代性和多样性、服务功能与传播方式、传播体系上乡村文化与城市文化是无法比拟的,弘扬优秀的乡村文化需要发挥城市现代文化及思想理念的辐射带动。同时,相对于城市的多元新潮、躁动喧嚣、精彩多姿、魅力四溢,乡村则表现出宁静闲适、淡妆素裹、清新自然、诗意温情,它承载着乡音、乡容、乡情、乡愁以及悠然自得的生活、恒久流长的价值和浓郁气息的传统,是现代人的心灵寓所和精神家园。乡村农耕、乡愁寄托等特色乡村文化内容和丰富多彩的形式,可以滋养、丰富和发展城市文化。城市文明是乡村文明的发展动力,乡村文明是城市文明的灵魂归依。通过城乡文化互补互促,双向互动交流,形成城乡文化流,推动城乡融合发展。

3 基于城乡“对流”的城乡融合发展实现路径

3.1 推动城乡要素双向对流,激活激发城乡发展活力

以创新土地、人才、资金等三大要素的体制机制为切入点,构建促进城乡融合发展的政策体系,推动城乡要素双向流动,重点推动先进要素由城到乡流动。土地资源方面,推进全国农村土地改革试点工作,在农地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革方面先行先试,从而为构建城乡统一的建设用地市场、促进城乡融合发展提供支撑,同时为其他地区的农村土地改革提供有益的借鉴。人才是劳动力、技术、管理等生产要素的载体。利用城市的人力资源优势,建立有效激励机制,通过下乡担任志愿者、投资兴业、驻村工作、创新创业等方式推动乡村振兴。引进回乡创业团队,通过项目合作开发,吸引更多人才返乡创业。支持城市人才到农村创办领办农业企业,建立灵活机动的激励机制,引导各类人才利用节假日和闲暇时间服务乡村。在资金方面,应充分发挥城市特别是大都市金融资源集聚优势,创新投融资机制,撬动和引导更多金融资源支持乡村振兴。另外,在科技支农方面,应健全区域协同创新机制、协作联合攻关机制,加大农业高新技术向城郊和传统农村地区扩散辐射。

3.2 推动城乡产业格局重构,促进城乡产业协作协同

治理“大城市病”和“乡村病”,需要重组城乡空间资源、优化产业分布格局,推动城乡产业融合协调、补齐乡村产业短板。城乡融合发展须改变大城市产业过度聚集的状况,推动城乡产业格局重构。因此可将过度聚集的二、三产业向乡村迁移扩散,调整城乡的产业结构和空间分布。引导城镇产业下乡,以产业迁移带动医院、学校等其他公共服务设施及人才、资金、技术等要素向乡村转移。可将低收入群体增收与产业转移相结合,用产业扶贫推动可持续减贫,促进乡村振兴和城乡融合发展。

因地制宜地建立大城市功能疏解的“承接目标对象清单”,打造活力十足、动力强劲的特色小城镇。平原地区的乡镇,在提升经济承载力的基础上,积极承接中心城区和新城疏解的生产性服务业、医疗、教育等产业项目,将其培育成城市产业向乡村辐射的重要节点。山区的乡镇,应立足于生态涵养区的主体功能定位,推动“绿水青山”向“金山银山”转化,推动产业绿色转型升级。搭建农村产业融合发展的平台载体,提高农村产业承接、承载能力。科学定位乡镇、乡村功能,重点培育一批软硬件设施先进的特色小镇,一批产业基础较好的经济强村。提高城市腹地农村社会经济综合承载能力,夯实城乡产业关联和相关产业承接的基础条件。

3.3 重建城乡商贸流通体系,促进城乡产品市场融合

加强农商互联互通,创新产销衔接的机制,推动物流信息化建设,拓展产销对接的多元化渠道。创新和发展农超、农社、农政、农企、农校等产销对接的新型流通模式,完善农产品与电商合作机制。加强关键信息基础设施建设,运用多媒体、移动互联网等传播手段和图文、视频的创意内容,搭建乡村“一村一品”推广平台,拓展合作渠道。搭乘“互联网+”快车,让更多企业和农民参与特色产业发展,推动农产品销售渠道多样化。在乡村开展“一村一品+电商”试点,探索社会资本支持“一村一品”发展新模式。建成一批交易活跃、稳定运营的涉农电子商务平台,开辟农产品流通新渠道,鼓励大型电商平台企业与乡村对接,实现快递进村到户,建立完善的乡村物流网络体系,破解乡村物流“最后一公里”难题。

3.4 推动城乡文化交流互补,促进城乡文化和谐交融

统筹推进、规划城乡文化发展,以乡村文化发展为切入点,通过城乡社会文化资源和文化生产要素的自由流动、相互协作、优化整合,以城市文化带动乡村文化发展、以乡村文化促进城市文化发展。推动城镇文化资源和服务向乡村流动,补齐乡村文化发展短板。实施“以城带乡”,发挥城市先进文化和先进文化生产力的扩散、辐射与带动作用, 带动乡村文化设施的完善,推动乡村思想观念的现代化。同时实施“以乡促城”,注重农村文化在文化发展中的基础性、根本性和源泉性, 在乡村旅游和乡村民宿发展中融入特色鲜明、乡味十足的乡村文化,让城市游客有情可寄、乡愁依依,在潜移默化中滋养、丰富和哺育城市文化。构建城乡文化互哺、互补、互促机制,推动城乡文化交流互鉴、融合共生。通过统筹城乡公共文化设施布局,吸引资本、技术等文化资源要素更多向乡村流动,推动乡村文化繁荣兴盛。在乡村振兴中,要培育、营造新时代“乡贤文化”,搭建乡贤文化交流平台和乡贤联系机制,畅通乡贤与乡村信息的互联互通机制。

3.5 推动公共服务互联互通,促进城乡公共服务均等化

推动公共服务及相关基础设施互联互通是城乡空间高度融合的基础载体。率先推动城乡公共服务设施及基础设施互联互通,是推动城乡融合发展的最直接措施。主要在交通、教育、卫生、医保、水务等基础设施及公共服务方面,推动城乡互联互通,为城乡紧密协同发展创造必要条件。通过都市圈发展规划实施,补齐乡村公共基础设施短板,新建、完善乡村基础设施,统筹规划城乡基础设施,推动其提档升级,实现城乡联通接轨,不断提高对非城市核心功能疏解项目的承载能力。推进城乡基础教育资源均衡配置,支持各区开展集团化办学、先进教育资源特别是师资力量在城乡灵活流动。依托都市圈和城市群规划布局,推动高等院校疏解项目落地郊区,推进优质医疗资源向郊区转移,实现城乡教育、医疗服务相对均衡。构建完善的城乡交通网、物流网、信息网等软硬设施,搭建好城乡对流的载体,最终实现城乡居民生活品质相当的城乡融合发展目标。

4 结论

城乡融合是城与乡相互作用的动态过程,可以从总体思路、基本路径、主要维度、重点内容、实现过程等方面阐述城乡融合的内涵。城乡“对流”是城乡互动的形象表达,是推动城乡融合发展的基本举措和方法。其主要包括(生产)要素“流”、产业“流”、产品“流”、公共服务“流”、文化观念“流”,城乡对流的5个方面之间相辅相成、相互促进,通过协同互动、同向发力,合力推动城乡社会融合、经济融合、生态融合和文化融合。城乡“对流”受到社会经济、地理、政策等外部因素的影响,城乡空间规划、城乡基础设施网络也构成了城乡空间对流的重要推力和助力。

城乡“对流”通过溢出效应和协同效应,实现资源要素良性循环、结构功能优化协调、发展空间格局重塑,推动城乡互动、城乡等值发展,实现城乡差距缩小、城乡居民生活品质相当,从而实现城乡全面融合发展。城乡“对流”的溢出效应可以推动城市的高质量发展,推动乡村全面振兴。城乡对流还可以增强城乡发展互动性和协同性,产生“1+1>2”的协同效应。

从城乡“对流”视角探寻城乡融合发展的基本路径,可以为城乡融合推进提供理论参考。城乡融合发展的实现路径包括:推动城乡要素双向对流,激发城乡发展活力;推动城乡产业格局重构,促进城乡产业协作协同;构建城乡商贸流通体系,促进城乡产品市场融合;推动城乡文化交流互补,促进城乡文化和谐交融;推动公共服务互联互通,促进城乡公共服务均等化等。

城乡融合发展是一项综合性学科命题,需要社会、经济、环境、管理、地理等多学科联合攻关。地理学有关城乡融合发展的研究主要侧重于乡村振兴,从新型城镇化、都市圈、城市群等视角对城乡融合发展和乡村振兴的推动作用和促进机制的研究非常缺乏。基于城乡“对流”视角探讨城乡融合发展对于城乡全面融合发展和乡村振兴是一项创新性的尝试。本文仅提出了一个概略性的框架,其理论基础还需进一步提炼,其过程机理、驱动机制、空间格局、耦合效应等非常复杂,还需要作进一步深入细致的探讨。

参考文献

Are cities ever more cosmopolitan?studying trends in urban-rural divergence of cultural attitudes

[J].

From urban-rural division to urban-rural integration:a systematic cost explanation and Chengdu’s experience

[J].

A study on the generalised space of urban-rural integration in Beijing suburbs during the present day

[J].

Toward improved land elements for urban-rural integration:a cell concept of an urban-rural mixed community

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号