0 引言

为加快实现社会主义现代化进程、摆脱建国初期的落后局面,国家大力发展工业和城市建设、提升工业化和城镇化水平,导致城镇和乡村发展存在明显差距,城乡二元结构凸显,当时的户籍制度使得以“农村-农业”“城镇-工业”“农村-农民”“城镇-市民”为典型特征的城乡二元结构根深蒂固[1 ] 。改革开放以后,国家开始重视城乡协调发展并颁布一系列相关政策,但是城乡差距仍在扩大。城镇和农村发展的不平衡、农村发展的不充分已经无法满足人们对于美好生活向往的需要,成为制约社会经济发展的重要因素。因此,在总结以往政策经验教训的基础上,国家提出乡村振兴战略,将以往的政策导向直接升级为国家战略,针对城镇化进程中的乡村衰落的现象[2 ] ,充分发挥新型城镇化与乡村振兴战略耦合,提升二者协调发展水平,化解新时代社会矛盾[3 ] 。对于新型城镇化与乡村振兴的关系,习近平总书记在江西视察时明确提出了“互促共生”的重要判断。甘肃作为西北欠发达地区,经济社会发展滞后、城乡二元经济结构特征明显,在推动城乡平衡发展方面不能照搬其他地区的模式,因此需要在充分掌握14市州新型城镇化与乡村振兴协调发展程度的基础上,立足于甘肃省情、认清差距、聚焦短板,因地制宜推动城乡发展。

在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点。目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据。关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论。通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论。另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据。早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] 。②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径。关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] 。③城乡关系的定量研究。多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] 。

总的来看,关于新型城镇化与乡村振兴的关系以理论性探讨居多,缺乏对新型城镇化与乡村振兴相互促进程度及协调发展程度的量化研究,并且已有的文章多以全国及中东部地区为研究对象,缺乏对西部地区的研究,而对欠发达地区的甘肃更是鲜有关注。目前只有马亚飞等[27 ] 对甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合关系进行了有益探讨,但仍存在以下不足:①缺乏新型城镇化与乡村振兴耦合协调的理论机制;②仅利用时间序列数据从时序角度对全省新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度进行分析,缺乏对14市州的空间分布研究;③未能进一步探讨甘肃省新型城镇化与乡村振兴的相对发展类型;④影响因素分析部分由于仅使用时间序列数据,因而未能考虑个体差异并无法克服样本容量小、估计精确度低等问题。鉴于此,本文在分析二者耦合协调机理的基础上,立足于甘肃省情,尝试构建甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展评价指标体系,运用改进的耦合协调度模型对甘肃省14市州新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度进行量化,并从时空视角进行分析,在此基础上进一步探讨新型城镇化与乡村振兴的相对发展状态,最后构建面板Tobit模型对耦合协调度的影响因素进行分析,以期为当地政府巩固脱贫攻坚成果、压茬推进乡村振兴战略提供决策参考。

1 研究方法

1.1 新型城镇化与乡村振兴耦合协调机理

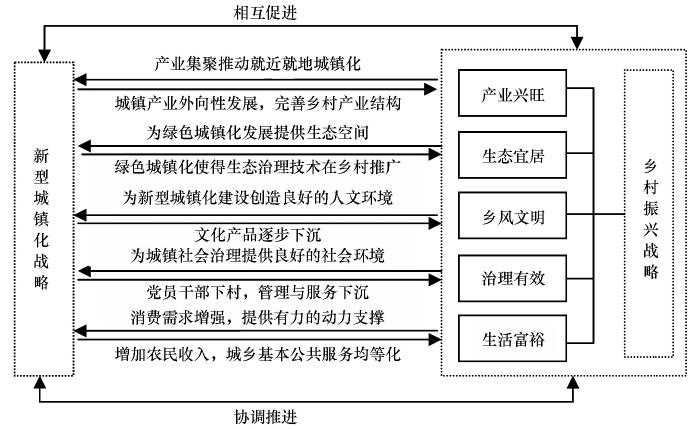

新型城镇化与乡村振兴相互影响、相互促进、协同发展(图1 )。

图1

图1

新型城镇化与乡村振兴耦合协调机理

Fig.1

Mechanism of coupling and coordination between new urbanization and rural revitalization

新型城镇化是乡村振兴的助推器。新型城镇化的发展将促进城乡资源要素的自由流动,引导人才、资源流向农村,补齐农村在产业发展、乡村治理、社会文明等方面的短板。城镇产业的外向性发展将引导资本、科技、人力等要素和新型农用设备向乡村流动,加快“农业+工业”“农业+服务业”的发展,完善乡村产业结构,助力乡村产业振兴;绿色城镇化的发展既可以减少污染物的排放又使得生态治理的新技术在乡村得以推广,从而提升了乡村生态治理的力度和效果;在新型城镇化进程中,更多的文化产品和各类资源逐步下沉,提高了城镇文化和城镇管理水平对乡村的辐射带动力;新型城镇化通过吸纳农村剩余劳动力,可以有效推动农民市民化进程和提高农民整体素质,增加农民收入,从而助力农民过上富裕生活,同时社会城镇化的发展为乡村公共服务提供依托,有利于实现城乡基本公共服务均等化。

乡村振兴是新型城镇化发展的新机遇。乡村产业兴旺既能满足城镇生产生活对农产品的需求,又有利于形成产业集聚,从而推动农村就近就地城镇化;乡村生态宜居为绿色城镇化发展提供生态空间,可以有效缓解交通拥堵、住房贵、环境污染等城市病问题,又能为城镇居民提供观光农业、乐活休闲业等多样的农业生态产品和服务;乡风文明既可以促进乡村传统文化与城市现代文化相结合,又可以提升农民精神文明、减少城乡冲突,为新型城镇化建设创造良好的人文环境;乡村治理能力的提升将为城镇社会治理提供良好的社会环境;随着生活富裕的实现,农村居民对城镇产品的消费需求将会增强,可以为新型城镇化建设提供有力的动力支撑。

1.2 新型城镇化与乡村振兴耦合协调度评价指标体系构建

为了准确、全面地反映甘肃省新型城镇化与乡村振兴的关系,在借鉴前人研究的基础上[28 -31 ] ,按照科学性、综合性、可操性等原则,构建新型城镇化与乡村振兴耦合协调度评价指标体系(表1 )。该指标体系中共有新型城镇化和乡村振兴2个一级指标。

新型城镇化的发展包含人口、经济、社会服务、城镇基础设施、生态环境5个方面。①人口城镇化指的是人口持续向城镇聚集的过程,因而用常住人口城镇化率和城镇人口密度来衡量;②经济城镇化是城镇化建设的重要任务,主要体现为产业结构调整优化及地区经济增长情况;③新型城镇化主张以人为本,而就业情况及公共服务均等化程度是社会城镇化的重要体现;④城镇基础设施主要体现为城镇道路、交通运输、燃气、公厕等方面的建设情况;⑤环境城镇化体现为生态环境与城镇化建设的协调情况。

乡村振兴包含产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个方面:①产业兴旺主要体现为粮食生产能力、农业生产条件和农业生产效率的全面提升;②生态宜居体现为乡村生活环境和生态环境的整体性提升;③乡风文明是现代文明建设的重要基础,因此既要传承乡村传统文化,又要借助信息工具传播现代文明,不断提升乡村文明水平;④治理有效体现为乡村基层建设治理行为的合理性、治理效果的有效性,村务公开和村社委员学历水平的提升是治理有效的重要保障;⑤生活富裕是乡村振兴的终极目标,体现为农民收入水平的提升、生活质量的改善及城乡收入差距的缩小。

1.3 研究方法

1.3.1 熵值法

由于新型城镇化(U 1 )和乡村振兴(U 2 )子系统都是综合性的系统,因此本文运用熵值法对两个子系统进行综合测度,原因在于熵值法具有客观赋权的优点,可以避免专家赋权的主观性,能够实事求是地反映各指标在综合指标中的重要性,具体计算步骤见参考文献32 ]。

1.3.2 改进的耦合协调度模型

本文将新型城镇化和乡村振兴两个子系统之间相互促进程度定义为耦合度,二者协调发展程度定义为耦合协调度。原有的耦合协调度模型只考虑了研究对象间的横向对比,指标按市州进行归一化处理,未考虑研究对象时间上的动态变化,不适合进行时空差异的研究,因此,本文对模型进行改进,增加时间调整系数,具体如式(1)—(3)。

r j y = x j y ¯ - x j ( y - 1 ) ¯ x j ( y - 1 ) ¯ , R 1 = ∑ y = y m i n y m a x ∑ j = 1 m w j r j y y (1)

r k y = x k y ¯ - x k ( y - 1 ) ¯ x k ( y - 1 ) ¯ , R 2 = ∑ y = y m i n y m a x ∑ k = 1 n a k r k y y (2)

U g y ' = U g y × ( 1 - R g ) y m a x - y (3)

式中:y 为年份,取值2013—2018;x j y ¯ x k y ¯ y rjy 和rky 分别为y 年新型城镇化和乡村振兴各指标相对于上一年的增长率;R 1 和R 2 分别为新型城镇化和乡村振兴子系统的时间调整系数,经计算R 1 为0.0289,R 2 为0.03;wj 和ak 分别为新型城镇化和乡村振兴子系统各指标的权重;m 和n 分别为2个子系统各指标的个数;Ugy 为根据熵值法计算得到的新型城镇化和乡村振兴子系统在y 年的得分,g =1、2,U g y ' 4)—(5)计算耦合协调度。

C = [ ( U 1 ' × U 2 ' ) / ( U 1 ' + U 2 ' ) 2 ] 1 / 2 (4)

D = ( C × T ) 1 / 2 , T = α U 1 ' × β U 2 ' (5)

式中:C 为耦合度;U 1 ' U 2 ' D 表示耦合协调度;T 表示新型城镇化和乡村振兴2个子系统的综合度;α、β 为待定系数,考虑到新型城镇化与乡村振兴2个子系统的重要程度一样,并参考前人研究经验,将α、β 均赋值为0.5。

依据ArcGIS10.3自然断裂点分级法,将耦合度分为微度耦合、低度耦合和中度耦合3个类型。为方便比较14市州耦合协调度的差异,根据D 值大小,并参考现有文献等级的取值范围[33 -36 ] ,对2个子系统的耦合协调度进行等级划分(表2 )。

1.3.3 相对发展模型

为进一步探析甘肃省14市州新型城镇化与乡村振兴相对发展类型,本文构建相对发展模型[37 ] :

γ = U 1 / U 2 (6)

式中:γ 为相对发展度;U 1 为新型城镇化综合评价指数;U 2 为乡村振兴综合评价指数。为方便比较14市州新型城镇化和乡村振兴相对发展状态,根据γ 值大小进行类型划分,0<γ ≤0.9,表示乡村振兴滞后于新型城镇化,0.9<γ ≤1.1,表示二者同步发展,γ ≥1.1,表示新型城镇化滞后于乡村振兴。

1.3.4 面板Tobit 模型

由于耦合协调度介于0—1,采用普通最小二乘法会造成偏误,故本文采用面板Tobit模型分析,具体模型设定见公式(7)。

1.4 数据来源

数据来源于2014—2019年《中国城市统计年鉴》《甘肃发展年鉴》《甘肃农村年鉴》《甘肃调查年鉴》以及各市州《第三次全国农业普查主要数据公报》。对于个别缺失的数据,采用插值法进行处理。

2 甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合协调

2.1 新型城镇化与乡村振兴综合水平

甘肃省新型城镇化与乡村振兴综合水平较低,各市州新型城镇化和乡村振兴综合水平差异显著、区域发展不平衡(表3 )。对于甘肃的地理区域划分,本文参考胡雪瑶等[38 ] 的做法,将甘肃分为河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区,其中河西地区包括嘉峪关市、金昌市、武威市、张掖市和酒泉市,陇中地区包括兰州市、白银市和定西市,陇东南地区包括庆阳市、平凉市、天水市及陇南市,南部民族地区包括临夏回族自治州和甘南藏族自治州。具体来看,甘肃省新型城镇化综合评价指数均值为0.372,河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的新型城镇化综合评价指数均值分别为0.451、0.367、0.309和0.306,除河西地区以外,其余三大区域的新型城镇化综合评价指数均值均低于全省平均水平;甘肃省乡村振兴综合评价指数均值为0.402,其中高于均值的有河西5市及兰州市,河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的乡村振兴综合评价指数均值分别为0.612、0.316、0.283和0.246。由此可知,甘肃省新型城镇化和乡村振兴综合水平的空间分布基本一致,大体上呈现河西地区>陇中地区>陇东南地区>南部民族地区的空间发展格局。

2.2 新型城镇化与乡村振兴耦合度

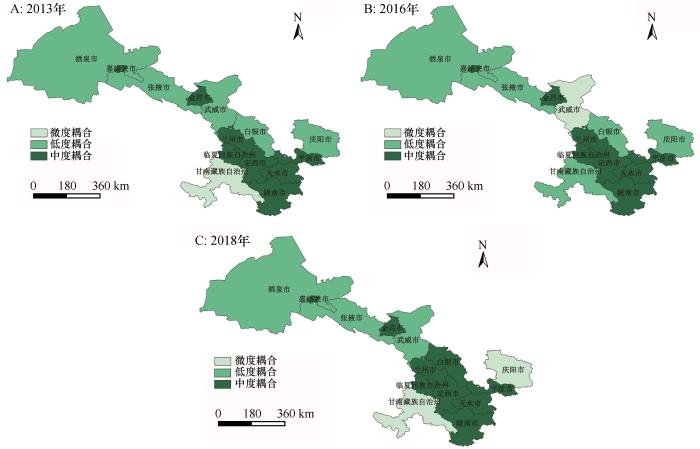

2013—2018年甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合度呈现上升并趋于稳定的态势,但是耦合度整体上偏低,表明甘肃省新型城镇化与乡村振兴相互促进效应初显,但是还存在较大的提升空间,并且14市州新型城镇化与乡村振兴耦合度存在一定差异(表4 )。

从图2 可知,2013年,只有甘南藏族自治州处于微度耦合阶段,耦合度仅为0.467,表明甘南藏族自治州新型城镇化与乡村振兴相互作用程度较低,酒泉市、张掖市、武威市、白银市和庆阳市处于低度耦合阶段,占全省市州的35.71%,与甘南藏族自治州相比,这5个地级市新型城镇化与乡村振兴相互作用、相互影响的程度相对较高,其余市州处于中度耦合阶段,占全省市州的57.14%,相较而言,这些市州新型城镇化与乡村振兴相互作用效应最高;2016年甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合度的空间格局稍有变化,其中甘南藏族自治州由微度耦合上升为低度耦合,武威市由低度耦合下降为微度耦合,其余市州的耦合度类型未发生明显变动,微度耦合、低度耦合和中度耦合类型的市州分别占比7.14%、35.72%和57.14%;2018年,微度耦合、低度耦合和中度耦合类型的市州分别占比14.29%、21.43%和64.28%。总的来看,甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合类型最高仅为中度耦合,并且集中分布于陇中和陇东南地区,但是中度耦合类型的市州占比越来越高,由此表明甘肃省新型城镇化与乡村振兴相互作用、相互影响程度不高并且存在显著的空间异质性,但是二者相互影响程度存在明显提升的趋势。

图2

图2

新型城镇化与乡村振兴耦合度的时空分布

Fig.2

Space-time distribution of coupling degree between new urbanization and rural revitalization

2.3 新型城镇化与乡村振兴耦合协调度

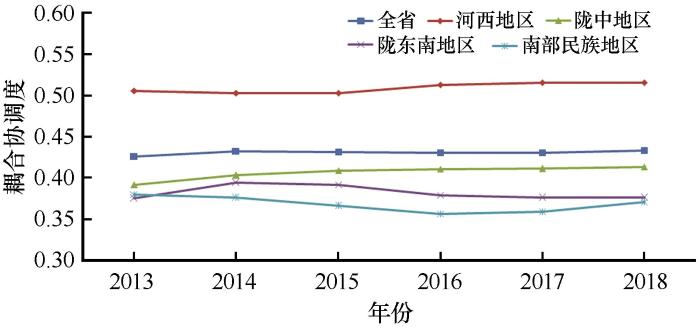

从时间演变来看,2013—2018年全省新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平呈上升并趋于稳定的态势,2013年全省耦合协调度为0.426,2014年上升至0.432,2015—2018年基本保持稳定,维持在0.431左右。研究期内全省耦合协调度均处于中级协调水平,表明甘肃省新型城镇化与乡村振兴整体上处于基本协调的状态(图3 )。就区域而言,河西地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调度最高并且整体上呈现逐步上升的趋势,研究期内均处于良好协调水平;陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的耦合协调度均低于全省平均水平。其中,陇中地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调度整体上呈现上升趋势,南部民族地区耦合协调度呈“V”型上升趋势,而陇东南地区耦合协调度却呈倒“V”型下降趋势,陇东南地区的村庄多处于山地河谷及黄土高原,地理环境较为封闭,当地政府将有限的经济资源投入到新型城镇化建设,从而导致乡村与城镇之间的差距越来越大,与新型城镇化相比,乡村发展较为滞后。由此可见,研究期内全省、河西地区、陇中地区及南部民族地区新型城镇化与乡村振兴的协调发展效应逐步增强。

图3

图3

2013—2018年全省及区域耦合协调度的时序演变

Fig.3

Time series evolution of provincial and regional coupling coordination degree in 2013-2018

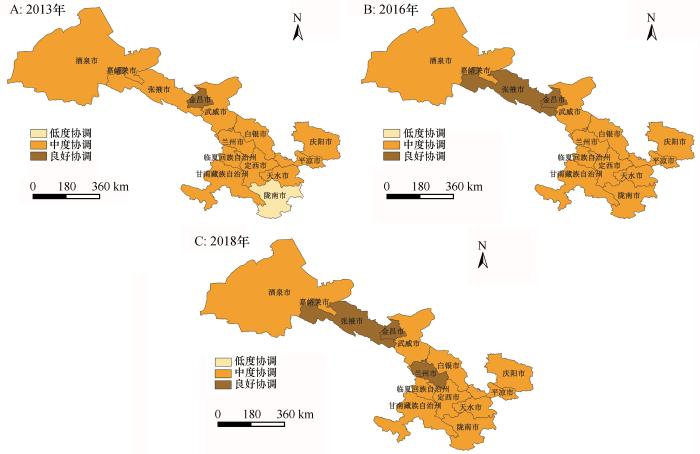

从空间演变来看,甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度空间格局分布极不均衡,区域间差异较大(图4 )。2013年新型城镇化与乡村振兴耦合协调度处于0.295—0.602,其中河西地区的嘉峪关市和金昌市耦合协调度相对较高,处于良好协调水平,陇南市耦合协调度最低,仅为0.295,处于低度协调水平,其余11个市州处于中度协调水平;与2013年相比,2016年耦合协调度的空间格局出现明显变化,即不存在低度协调类型的市州,其中,陇南市由低度协调提升至中度协调,张掖市由中度协调提升至良好协调,其余12个市州耦合协调等级未发生明显变动,只是耦合协调度的排名稍有变化;2018年甘肃省14市州新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度为0.321—0.616,其中兰州市的耦合协调等级由2016年的中度协调提升至良好协调,其余市州耦合协调等级未发生变动,武威市和酒泉市虽然在研究期内均处于中度协调水平,但是耦合协调度相较于同等级的市州明显较高,原因在于武威市和酒泉市新型城镇化建设和乡村发展相对较好,从而提高了新型城镇化和乡村振兴协调发展水平,即新型城镇化与乡村振兴耦合协调度与系统基础分布水平有较大关联。纵观2013—2018年耦合协调的空间格局分布,兰州市、陇南市、张掖市的耦合协调等级变化比较明显,这归因于自乡村振兴战略提出以来,兰州等市以城乡一体化为发展理念、以产城融合为抓手、以绿色发展为主题、以要素保障为重点,不断完善道路交通等硬件设施和医疗、教育等软件设施,加快产业转型升级,着力构建现代化产业体系和提高要素市场化配置效率,注重发挥土地等自然资源和人才、信息等社会资源的带动作用,多举措促进新型城镇化和乡村振兴的协调发展。总体而言,甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合协调发展呈现西北强东南弱的空间分异特征,河西和陇中地区耦合协调水平明显高于陇东南及南部民族地区。

图4

图4

新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的时空分布

Fig.4

Spatial-temporal distribution of coupling degree between new urbanization and rural revitalization

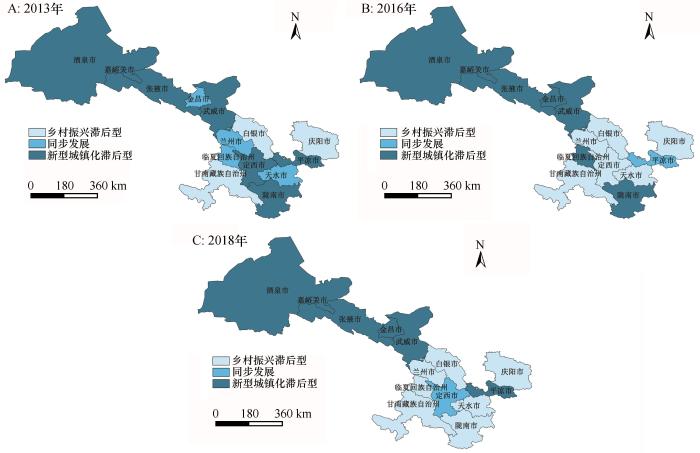

2.4 新型城镇化与乡村振兴相对发展类型

2013—2018年甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度整体上偏低,因此运用相对发展模型,选取2013年、2016年和2018年的截面数据,进一步探索甘肃省新型城镇化与乡村振兴的相对发展状态(图5 )。研究期内甘肃省大部分市州新型城镇化与乡村振兴的相对发展状态主要经历了同步发展向乡村振兴滞后转化的过程,说明伴随着新型城镇化建设的深入推进,乡村建设略显滞后,乡村发展潜力未得到充分释放。2013年,乡村振兴滞后型、同步发展和新型城镇化滞后型占比分别为21.43%、28.57%和50%;2016年,乡村振兴滞后型、同步发展和新型城镇化滞后型占比分别为42.86%、7.14%和50%;2018年,乡村振兴滞后型、同步发展和新型城镇化滞后型分别占比50%、7.14%和42.86%。由此可知,乡村振兴滞后型的市州明显增加,并且集中分布于陇中地区及陇东南地区,原因在于陇中地区及陇东南地区的大部分市州都处于黄土高原上,沟壑纵横、梁峁连绵的自然地理环境造成交通不便,严重制约资源要素在城镇和乡村之间的流动,长此以往导致城乡差距逐渐扩大,加之陇中地区及陇东南地区人口占全省人口的72.6%左右,庞大的人口基数阻碍了生态治理、乡风文明建设、基本公共服务覆盖面提升等乡村振兴建设任务的实现,从而导致乡村发展水平滞后。

图5

图5

甘肃省新型城镇化与乡村振兴的相对发展类型空间分布

Fig.5

Spatial distribution of new urbanization and rural revitalization in Gansu Province

3 甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展的影响因素

3.1 变量选取及模型构建

新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展受到多种因素的影响,参考已有研究[39 -40 ] ,并结合实际情况,最终确定政府能力、固定资产投资、工业化、交通基础设施水平和城乡收入差距为影响因素(表5 )。

政府能力(gov )对于新型城镇化建设和乡村振兴发展起到引导调节作用,而地方公共财政收入成为政府能力发挥的重要保障,一般情况下,地方公共财政收入越多,对于基础设施、环境生态、民生等问题的改善能力也就越强。固定资产投资(inve )的增加有利于加快实现城乡公共服务均等化,促进城乡融合,提高新型城镇化与乡村振兴的协调发展水平。工业化(indu )对于推动甘肃省城镇化进程具有重要作用,因而一定程度上促进以工促农、以城带乡等城乡一体化的形成。基础设施水平(inf )的提高,尤其是交通网络密度的提高能够为资源要素的流动和转移提供便利条件,加强城镇与农村之间的联系性,增强城镇对乡村的带动作用,实现城乡融合发展。由于城乡收入差距(urin )的存在,农村劳动力大规模、持续性地向城镇流动,为城镇化建设提供充足的劳动力供给,但同时也伴随着农村空心化以及城乡发展失衡等问题。综上所述、政府能力、固定资产投资、工业化、交通基础设施水平及城乡收入差距对于新型城镇化和乡村振兴的作用不同,从而成为影响新型城镇化与乡村振兴协调发展的重要因素。为避免异方差和多重共线性,对各变量进行取对数处理,具体模型构建如下:

D i t = c 0 + c 1 l n g o v i t + c 2 l n i n v e i t + c 3 l n i n d u i t + c 4 l n i n f i t + c 5 l n u r i n i t + ε i t (7)

式中:Dit 为耦合协调度;i 表示地区;t 表示时间;c 0 gov 是政府能力;inve 是固定资产投资;indu 是工业化;inf 是交通基础设施水平;urin 是城乡收入差距;ε 是随机扰动项。

3.2 回归结果

由于耦合协调度是介于0和1的值,对于面板数据而言,固定效应的非线性模型通常得不到一致的估计值,因此采用受限的面板 Tobit 随机效应来进行回归分析。从前文分析可知,甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度存在明显的区域差异,为了考察区域异质性,分别对全省、河西地区、陇中地区、陇东南地区和南部民族地区进行面板Tobit回归分析,具体结果见表6 。

从全省整体的回归结果来看:①政府能力(gov )对全省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的作用显著为正,由此表明地方公共财政收入通过发挥引导调节作用可以提高新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平,因此甘肃省在推进新型城镇化建设、乡村振兴的过程中不能仅仅依靠市场在资源配置中的决定性作用,还要充分借助政府资金、政策和制度,有效发挥政府之“手”的宏观调控作用。②固定资产投资(inve )对新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的作用显著为负,表明甘肃省固定资产投资的增加会抑制新型城镇化与乡村振兴的协调发展,与理论分析相悖。原因在于十八大以来,为持续推进供给侧结构性改革,促进工业转型升级,甘肃省加大工业投资力度,使得工业投资在固定资产投资中占据主导地位,而对于民生领域投资及基础设施投资相对较弱,因而不利于城乡公共服务均等化的实现,固定资产投资的带动作用未得到有效发挥。③工业化(indu )对全省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的作用显著为正,表明工业化能够提升新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度,工业化的发展通过生产、交易进而推动人才、技术等要素在城乡间流动,有利于实现资源要素的均衡配置,进而形成以工促农、工农互惠的新型工农城乡关系。④交通基础设施水平(inf )对新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的影响显著为正,即交通基础设施的完善有利于提高新型城镇化与乡村振兴的耦合协调发展。原因在于发达的交通可以为资源要素在城乡之间双向流动提供便利条件,加强城镇与农村之间的联系性,增强城镇对乡村的带动作用,有利于提高新型城镇化与乡村振兴的协调发展程度。⑤城乡收入差距(urin )对全省新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的影响显著为负,表明城乡收入差距是阻碍新型城镇化与乡村振兴协调发展的主要因素。近几年,甘肃农民收入增长缓慢,但城乡收入比却一直居高不下、维持在2.95左右,城乡收入差距的存在引发农村劳动力向城镇转移,同时伴随着老人农业、农村空心化等问题,成为抑制新型城镇化与乡村振兴协调发展的重要因素。

从区域回归的结果来看:①政府能力对河西及陇中地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的影响显著为正,对陇东南及南部民族地区的影响不明显,表明陇东南及南部民族地区财政收入对新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的带动作用有限。因此该地区需进一步完善财政收入分配职能,通过政策倾斜、资金扶持等方式促进新型城镇化与乡村振兴的协调发展。②固定资产投资对河西地区、陇中地区及南部民族地区的影响不显著,但是对陇东南地区的影响显著为正,表明固定资产投资可以有效带动陇东南地区新型城镇化与乡村振兴的协调发展。③工业化对河西地区、陇中地区及南部民族地区的影响均显著为正,这与全省整体回归结果一致,但是对陇中地区的影响却不明显。原因在于:陇中地区尤其兰州以重工业为主,工业布局集中于城镇,因而工业化在推进城镇化的同时,对乡村的带动作用有限,从而进一步扩大城乡差距,阻碍新型城镇化与乡村振兴的协调发展。因此陇中地区亟需优化产业结构,加快构建以先进制造、节能环保、中医药等为主导的生态产业体系。④交通基础设施水平对陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的影响不明显,对河西地区的影响显著为正,表明发达的交通网络对提升新型城镇化与乡村振兴的协调发展具有重要的促进作用。因而陇中地区、陇东南地区及南部民族地区应继续加大基础设施投资力度,逐步建立完善的交通网络。⑤城乡收入差距对河西地区、陇中地区及陇东南地区的影响均显著为负,表明城乡收入差距是阻碍甘肃省新型城镇化与乡村振兴协调发展的主要因素。因此河西地区、陇中地区及陇东南地区应将产业结构优化升级、培育农村特色产业、促进农业科技进步作为缩小城乡收入差距及提高新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展的重要驱动力。

4 结论与政策建议

4.1 结论

甘肃省新型城镇化与乡村振兴综合水平较低,并且存在显著的区域差异,新型城镇化与乡村振兴的空间分布基本一致,大体上呈现河西地区>陇中地区>陇东南地区>南部民族地区的空间发展格局。

甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合类型最高仅为中度耦合,并且集中分布于陇中和陇东南地区,但是中度耦合类型的市州占比越来越高,由此表明甘肃省新型城镇化与乡村振兴相互作用、相互影响程度不高并且存在显著的空间异质性,但是二者相互影响程度存在明显提升的趋势。

从时间演变来看,研究期内全省、河西地区、陇中地区及南部民族地区新型城镇化与乡村振兴的协调发展效应逐步增强。从空间演变来看,新型城镇化与乡村振兴的耦合协调发展呈现西北强东南弱的空间分异特征,河西和陇中地区耦合协调水平明显高于陇东南及南部民族地区。新型城镇化与乡村振兴同步发展类型的市州较少,乡村振兴滞后型的市州明显增加,并且集中分布于陇中地区及陇东南地区。

政府能力、工业化及交通基础设施水平对全省新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平具有正向促进作用,而固定资产投资和城乡收入差距则不利于新型城镇化与乡村振兴的协调发展。影响新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的因素具有明显的区域异质性。

4.2 政策建议

基于以上研究结论,以提升新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平为目标,提出如下政策建议:①强化政府能力。陇东南地区及南部民族地区的市州应通过完善财政收入分配职能、政策倾斜和资金扶持等措施进一步强化政府能力,提升政府在促进新型城镇化与乡村振兴协调发展中的引导调节作用。例如通过建立农业产业园、加大农村人居环境整治、完善乡村基础设施建设、加大公共服务投入力度等方式,补齐农村在产业发展、人居环境、基础设施和公共服务等方面的短板。②优化产业结构。陇中地区应加快产业结构优化升级,以构建生态产业体系为突破口,坚持绿色崛起与工业强省相结合,着力发展清洁生产、节能环保、清洁能源、先进制造、文化旅游、通道物流、循环农业、中医中药、数据信息、军民融合十大生态产业,实现一二三产业融合发展。③加强交通基础设施建设。陇中、陇东南及南部民族地区应继续加大交通基础设施建设力度,充分挖掘私有资本尤其是城市资本对交通基础设施建设的投入,既要加快国家高速公路、普通国省道建设,推进通村组硬化路建设,又要着力打造跨市路网设施建设,加快推进区域陆路交通设施互联互通。

参考文献

View Option

[1]

韩俊 中国城乡关系演变60年:回顾与展望

[J].改革 ,2009 (11 ):5 -14 .

[本文引用: 1]

[2]

叶超 ,高洋 新中国70年乡村发展与城镇化的政策演变及其态势

[J].经济地理 ,2019 ,39 (10 ):139 -145 .

[本文引用: 1]

[3]

陈明星 ,隋昱文 ,郭莎莎 中国新型城镇化在“十九大”后发展的新态势

[J].地理研究 ,2019 ,38 (1 ):181 -192 .

[本文引用: 1]

[4]

康永征 ,薛珂凝 从乡村振兴战略看农村现代化与新型城镇化的关系

[J].山东农业大学学报(社会科学版) ,2018 ,20 (1 ):9 -13 .

[本文引用: 1]

[5]

陈丽莎 论新型城镇化战略对实现乡村振兴战略的带动作用

[J].云南社会科学 ,2018 (6 ):97 -102 .

[本文引用: 1]

[6]

马历 ,龙花楼 ,戈大专 ,等 中国农区城乡协同发展与乡村振兴途径

[J].经济地理 ,2018 ,38 (4 ):37 -44 .

[7]

陈龙 新时代中国特色乡村振兴战略探究

[J].西北农林科技大学学报(社会科学版) ,2018 ,18 (3 ):55 -62 .

[本文引用: 1]

[8]

李梦娜 新型城镇化与乡村振兴的战略耦合机制研究

[J].当代经济管理 ,2019 ,41 (5 ):10 -15 .

[本文引用: 1]

[9]

丁静 新时代乡村振兴与新型城镇化的战略融合及协调推进

[J].社会主义研究 ,2019 (5 ):74 -81 .

[本文引用: 1]

[10]

陈丹 ,张越 乡村振兴战略下城乡融合的逻辑、关键与路径

[J].宏观经济管理 ,2019 (1 ):57 -64 .

[本文引用: 1]

[11]

许彩玲 ,李建建 城乡融合发展的科学内涵与实现路径:基于马克思主义城乡关系理论的思考

[J].经济学家 ,2019 (1 ):96 -103 .

[本文引用: 2]

[12]

刘彦随 中国新时代城乡融合与乡村振兴

[J].地理学报 ,2018 ,73 (4 ):637 -650 .

[本文引用: 1]

[13]

何仁伟 城乡融合与乡村振兴:理论探讨、机理阐释与实现路径

[J].地理研究 ,2018 ,37 (11 ):2127 -2140 .

[本文引用: 2]

[14]

卓玛草 新时代乡村振兴与新型城镇化融合发展的理论依据与实现路径

[J].经济学家 ,2019 (1 ):104 -112 .

[本文引用: 1]

[15]

姜长云 科学理解推进乡村振兴的重大战略导向

[J].管理世界 ,2018 ,38 (4 ):17 -24 .

[本文引用: 1]

[16]

李爱民 我国城乡融合发展的进程、问题与路径

[J].宏观经济管理 ,2019 (2 ):35 -42 .

[17]

蔡继明 乡村振兴战略应与新型城镇化同步推进

[J].人民论坛·学术前沿 ,2018 (10 ):76 -79 .

[本文引用: 1]

[18]

张鑫 以城镇化推进乡村振兴和区域协调发展

[J].环境经济 ,2018 (3 ):70 -73 .

[本文引用: 1]

[19]

尹晓水 ,毛宏黎 新时期下乡村振兴战略与新型城镇化战略的差异和协同辩证关系

[C]//2018城市发展与规划论文集 .北京 :中国城市出版社 ,2018 .

[20]

王博雅 ,张车伟 ,蔡翼飞 特色小镇的定位与功能再认识:城乡融合发展的重要载体

[J].北京师范大学学报(社会科学版) ,2020 ,277 (1 ):140 -147 .

[本文引用: 1]

[21]

吕丹 ,汪文瑜 中国城乡一体化与经济发展水平的协调发展研究

[J].中国软科学 ,2018 (5 ):179 -192 .

[本文引用: 1]

[22]

张合林 ,都永慧 我国城乡一体化发展水平测度及影响因素分析

[J].郑州大学学报(哲学社会科学版) ,2019 ,52 (1 ):45 -49 .

[23]

周佳宁 ,秦富仓 ,刘佳 ,等 多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制

[J].中国人口·资源与环境 ,2019 ,29 (9 ):166 -176 .

[本文引用: 1]

[24]

徐维祥 ,李露 ,周建平 ,等 乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制

[J].自然资源学报 ,2020 ,35 (9 ):2044 -2062 .

[本文引用: 1]

[25]

俞云峰 ,张鹰 浙江新型城镇化与乡村振兴的协同发展:基于耦合理论的实证分析

[J].治理研究 ,2020 ,36 (4 ):43 -49 .

[26]

马广兴 河南新型城镇化与乡村振兴耦合性分析

[J].中国农业资源与区划 ,2020 ,41 (3 ):103 -112 .

[本文引用: 1]

[27]

马亚飞 ,吕剑平 新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展研究:以甘肃为例

[J].新疆农垦经济 ,2020 (6 ):15 -23 .

[本文引用: 1]

[28]

唐未兵 ,唐谭岭 中部地区新型城镇化和金融支持的耦合作用研究

[J].中国软科学 ,2017 (3 ):140 -151 .

[本文引用: 1]

[29]

徐雪 ,马润平 西北民族地区新型城镇化水平综合测度及金融支持研究:以宁夏回族自治区为例

[J].现代城市研究 ,2020 (10 ):75 -80 .

[30]

张挺 ,李闽榕 ,徐艳梅 乡村振兴评价指标体系构建与实证研究

[J].管理世界 ,2018 ,34 (8 ):99 -105 .

[31]

徐雪 ,王永瑜 新时代西部大开发乡村振兴水平测度及影响因素分析

[J].西南民族大学学报(人文社会科学版) ,2021 ,42 (5 ):129 -137 .

[本文引用: 1]

[32]

王永瑜 ,徐雪 中国新型城镇化、乡村振兴与经济增长的动态关系研究

[J].哈尔滨商业大学学报 ,2021 (4 ):63 -73 .

[本文引用: 1]

[33]

宋小龙 ,米文宝 ,李陇堂 ,等 宁夏旅游经济与生态环境耦合协调过程与格局

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (5 ):1 -10 .

[本文引用: 1]

[34]

贾培煜 ,陈佳宁 山西省生态脆弱区生态、资源、经济协调发展时空变化

[J].中国沙漠 ,2020 ,40 (1 ):179 -186 .

[35]

周亮 ,车磊 ,孙东琪 中国城镇化与经济增长的耦合协调发展及影响因素

[J].经济地理 ,2019 ,39 (6 ):97 -107 .

[36]

孙曼 ,宋涛 甘肃省黄河流域科技创新与产业发展时空格局及协同发展模式

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (4 ):140 -151 .

[本文引用: 1]

[37]

王怡睿 ,石培基 ,潘竟虎 ,等 甘肃省城市化与土地集约利用耦合协调发展

[J].中国沙漠 ,2015 ,35 (4 ):1081 -1088 .

[本文引用: 1]

[38]

胡雪瑶 ,张子龙 ,陈兴鹏 ,等 县域经济发展时空差异和影响因素的地理探测:以甘肃省为例

[J].地理研究 ,2019 ,38 (4 ):772 -783 .

[本文引用: 1]

[39]

孟卫东 ,吴振其 ,司林波 乡村城市化发展的若干影响因素

[J].重庆社会科学 ,2017 (3 ):47 -55 .

[本文引用: 1]

[40]

程立振 辽宁省城乡统筹发展水平空间分异及影响因素研究

[D].大连 :东北财经大学 ,2017 .

[本文引用: 1]

中国城乡关系演变60年:回顾与展望

1

2009

... 为加快实现社会主义现代化进程、摆脱建国初期的落后局面,国家大力发展工业和城市建设、提升工业化和城镇化水平,导致城镇和乡村发展存在明显差距,城乡二元结构凸显,当时的户籍制度使得以“农村-农业”“城镇-工业”“农村-农民”“城镇-市民”为典型特征的城乡二元结构根深蒂固[1 ] .改革开放以后,国家开始重视城乡协调发展并颁布一系列相关政策,但是城乡差距仍在扩大.城镇和农村发展的不平衡、农村发展的不充分已经无法满足人们对于美好生活向往的需要,成为制约社会经济发展的重要因素.因此,在总结以往政策经验教训的基础上,国家提出乡村振兴战略,将以往的政策导向直接升级为国家战略,针对城镇化进程中的乡村衰落的现象[2 ] ,充分发挥新型城镇化与乡村振兴战略耦合,提升二者协调发展水平,化解新时代社会矛盾[3 ] .对于新型城镇化与乡村振兴的关系,习近平总书记在江西视察时明确提出了“互促共生”的重要判断.甘肃作为西北欠发达地区,经济社会发展滞后、城乡二元经济结构特征明显,在推动城乡平衡发展方面不能照搬其他地区的模式,因此需要在充分掌握14市州新型城镇化与乡村振兴协调发展程度的基础上,立足于甘肃省情、认清差距、聚焦短板,因地制宜推动城乡发展. ...

新中国70年乡村发展与城镇化的政策演变及其态势

1

2019

... 为加快实现社会主义现代化进程、摆脱建国初期的落后局面,国家大力发展工业和城市建设、提升工业化和城镇化水平,导致城镇和乡村发展存在明显差距,城乡二元结构凸显,当时的户籍制度使得以“农村-农业”“城镇-工业”“农村-农民”“城镇-市民”为典型特征的城乡二元结构根深蒂固[1 ] .改革开放以后,国家开始重视城乡协调发展并颁布一系列相关政策,但是城乡差距仍在扩大.城镇和农村发展的不平衡、农村发展的不充分已经无法满足人们对于美好生活向往的需要,成为制约社会经济发展的重要因素.因此,在总结以往政策经验教训的基础上,国家提出乡村振兴战略,将以往的政策导向直接升级为国家战略,针对城镇化进程中的乡村衰落的现象[2 ] ,充分发挥新型城镇化与乡村振兴战略耦合,提升二者协调发展水平,化解新时代社会矛盾[3 ] .对于新型城镇化与乡村振兴的关系,习近平总书记在江西视察时明确提出了“互促共生”的重要判断.甘肃作为西北欠发达地区,经济社会发展滞后、城乡二元经济结构特征明显,在推动城乡平衡发展方面不能照搬其他地区的模式,因此需要在充分掌握14市州新型城镇化与乡村振兴协调发展程度的基础上,立足于甘肃省情、认清差距、聚焦短板,因地制宜推动城乡发展. ...

中国新型城镇化在“十九大”后发展的新态势

1

2019

... 为加快实现社会主义现代化进程、摆脱建国初期的落后局面,国家大力发展工业和城市建设、提升工业化和城镇化水平,导致城镇和乡村发展存在明显差距,城乡二元结构凸显,当时的户籍制度使得以“农村-农业”“城镇-工业”“农村-农民”“城镇-市民”为典型特征的城乡二元结构根深蒂固[1 ] .改革开放以后,国家开始重视城乡协调发展并颁布一系列相关政策,但是城乡差距仍在扩大.城镇和农村发展的不平衡、农村发展的不充分已经无法满足人们对于美好生活向往的需要,成为制约社会经济发展的重要因素.因此,在总结以往政策经验教训的基础上,国家提出乡村振兴战略,将以往的政策导向直接升级为国家战略,针对城镇化进程中的乡村衰落的现象[2 ] ,充分发挥新型城镇化与乡村振兴战略耦合,提升二者协调发展水平,化解新时代社会矛盾[3 ] .对于新型城镇化与乡村振兴的关系,习近平总书记在江西视察时明确提出了“互促共生”的重要判断.甘肃作为西北欠发达地区,经济社会发展滞后、城乡二元经济结构特征明显,在推动城乡平衡发展方面不能照搬其他地区的模式,因此需要在充分掌握14市州新型城镇化与乡村振兴协调发展程度的基础上,立足于甘肃省情、认清差距、聚焦短板,因地制宜推动城乡发展. ...

从乡村振兴战略看农村现代化与新型城镇化的关系

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

论新型城镇化战略对实现乡村振兴战略的带动作用

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新时代中国特色乡村振兴战略探究

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新型城镇化与乡村振兴的战略耦合机制研究

1

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新时代乡村振兴与新型城镇化的战略融合及协调推进

1

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

乡村振兴战略下城乡融合的逻辑、关键与路径

1

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

城乡融合发展的科学内涵与实现路径:基于马克思主义城乡关系理论的思考

2

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

... [11 ,13 ,15 -17 ]以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

中国新时代城乡融合与乡村振兴

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

城乡融合与乡村振兴:理论探讨、机理阐释与实现路径

2

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

... ,13 ,15 -17 ]以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新时代乡村振兴与新型城镇化融合发展的理论依据与实现路径

1

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

科学理解推进乡村振兴的重大战略导向

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

乡村振兴战略应与新型城镇化同步推进

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

以城镇化推进乡村振兴和区域协调发展

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新时期下乡村振兴战略与新型城镇化战略的差异和协同辩证关系

2018

特色小镇的定位与功能再认识:城乡融合发展的重要载体

1

2020

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

中国城乡一体化与经济发展水平的协调发展研究

1

2018

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

我国城乡一体化发展水平测度及影响因素分析

2019

多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制

1

2019

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制

1

2020

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

浙江新型城镇化与乡村振兴的协同发展:基于耦合理论的实证分析

2020

河南新型城镇化与乡村振兴耦合性分析

1

2020

... 在此背景下,新型城镇化与乡村振兴的交互耦合及协调发展成为学术界研究的热点.目前的研究成果集中于新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据、二者协调发展的路径、城乡关系的定量研究等3个方面:①新型城镇化与乡村振兴的关系及协调发展的理论依据.关于新型城镇化与乡村振兴的关系,学者们进行了广泛的研究并得出一致的结论.通过对照新型城镇化与乡村振兴战略的发展目标[4 ] 、分析新型城镇化与乡村振兴提出的背景及实质[5 -7 ] 、构建二者战略耦合机制[8 -9 ] ,从而得出新型城镇化与乡村振兴不是此消彼长的关系,而是相互促进、相互影响的结论.另一部分学者从理论的角度寻求二者耦合发展的依据.早期的马克思“乡村城市化”理论和恩格斯的“城市融合”理论是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论基础[10 -11 ] ,地理学的人地关系地域系统理论和区域空间现代结构理论是认知城乡关系的基本依据[12 -13 ] ,习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是新型城镇化与乡村振兴融合发展的理论指南[14 ] .②新型城镇化与乡村振兴协同发展的路径.关于二者协同发展的路径,国内学者进行了深入的探讨,主要包括发挥城市群对小城镇的辐射带动作用、构建城乡统一的要素市场、增强城乡产业融合、优化人口和土地空间配置、推动农村产权制度改革等宏观路径[11 ,13 ,15 -17 ] 以及打造特色小镇、农民合作社、田园综合体等微观路径[18 -20 ] .③城乡关系的定量研究.多数学者通过构建城乡一体化指标体系,运用简单的城乡指标比值来体现城乡融合水平[21 -23 ] ,未能充分体现城乡这两个不同社会形态的互动关系,也有部分学者立足于新型城镇化与乡村振兴战略,通过构建包含新型城镇化与乡村振兴双重复合系统的耦合协调指标体系,对新型城镇化与乡村振兴的耦合协调水平进行测度[24 -26 ] . ...

新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展研究:以甘肃为例

1

2020

... 总的来看,关于新型城镇化与乡村振兴的关系以理论性探讨居多,缺乏对新型城镇化与乡村振兴相互促进程度及协调发展程度的量化研究,并且已有的文章多以全国及中东部地区为研究对象,缺乏对西部地区的研究,而对欠发达地区的甘肃更是鲜有关注.目前只有马亚飞等[27 ] 对甘肃省新型城镇化与乡村振兴的耦合关系进行了有益探讨,但仍存在以下不足:①缺乏新型城镇化与乡村振兴耦合协调的理论机制;②仅利用时间序列数据从时序角度对全省新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度进行分析,缺乏对14市州的空间分布研究;③未能进一步探讨甘肃省新型城镇化与乡村振兴的相对发展类型;④影响因素分析部分由于仅使用时间序列数据,因而未能考虑个体差异并无法克服样本容量小、估计精确度低等问题.鉴于此,本文在分析二者耦合协调机理的基础上,立足于甘肃省情,尝试构建甘肃省新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展评价指标体系,运用改进的耦合协调度模型对甘肃省14市州新型城镇化与乡村振兴的耦合协调度进行量化,并从时空视角进行分析,在此基础上进一步探讨新型城镇化与乡村振兴的相对发展状态,最后构建面板Tobit模型对耦合协调度的影响因素进行分析,以期为当地政府巩固脱贫攻坚成果、压茬推进乡村振兴战略提供决策参考. ...

中部地区新型城镇化和金融支持的耦合作用研究

1

2017

... 为了准确、全面地反映甘肃省新型城镇化与乡村振兴的关系,在借鉴前人研究的基础上[28 -31 ] ,按照科学性、综合性、可操性等原则,构建新型城镇化与乡村振兴耦合协调度评价指标体系(表1 ).该指标体系中共有新型城镇化和乡村振兴2个一级指标. ...

西北民族地区新型城镇化水平综合测度及金融支持研究:以宁夏回族自治区为例

2020

新时代西部大开发乡村振兴水平测度及影响因素分析

1

2021

... 为了准确、全面地反映甘肃省新型城镇化与乡村振兴的关系,在借鉴前人研究的基础上[28 -31 ] ,按照科学性、综合性、可操性等原则,构建新型城镇化与乡村振兴耦合协调度评价指标体系(表1 ).该指标体系中共有新型城镇化和乡村振兴2个一级指标. ...

中国新型城镇化、乡村振兴与经济增长的动态关系研究

1

2021

... 由于新型城镇化(U 1 )和乡村振兴(U 2 )子系统都是综合性的系统,因此本文运用熵值法对两个子系统进行综合测度,原因在于熵值法具有客观赋权的优点,可以避免专家赋权的主观性,能够实事求是地反映各指标在综合指标中的重要性,具体计算步骤见参考文献32 ]. ...

宁夏旅游经济与生态环境耦合协调过程与格局

1

2021

... 依据ArcGIS10.3自然断裂点分级法,将耦合度分为微度耦合、低度耦合和中度耦合3个类型.为方便比较14市州耦合协调度的差异,根据D 值大小,并参考现有文献等级的取值范围[33 -36 ] ,对2个子系统的耦合协调度进行等级划分(表2 ). ...

山西省生态脆弱区生态、资源、经济协调发展时空变化

2020

中国城镇化与经济增长的耦合协调发展及影响因素

2019

甘肃省黄河流域科技创新与产业发展时空格局及协同发展模式

1

2021

... 依据ArcGIS10.3自然断裂点分级法,将耦合度分为微度耦合、低度耦合和中度耦合3个类型.为方便比较14市州耦合协调度的差异,根据D 值大小,并参考现有文献等级的取值范围[33 -36 ] ,对2个子系统的耦合协调度进行等级划分(表2 ). ...

甘肃省城市化与土地集约利用耦合协调发展

1

2015

... 为进一步探析甘肃省14市州新型城镇化与乡村振兴相对发展类型,本文构建相对发展模型[37 ] : ...

县域经济发展时空差异和影响因素的地理探测:以甘肃省为例

1

2019

... 甘肃省新型城镇化与乡村振兴综合水平较低,各市州新型城镇化和乡村振兴综合水平差异显著、区域发展不平衡(表3 ).对于甘肃的地理区域划分,本文参考胡雪瑶等[38 ] 的做法,将甘肃分为河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区,其中河西地区包括嘉峪关市、金昌市、武威市、张掖市和酒泉市,陇中地区包括兰州市、白银市和定西市,陇东南地区包括庆阳市、平凉市、天水市及陇南市,南部民族地区包括临夏回族自治州和甘南藏族自治州.具体来看,甘肃省新型城镇化综合评价指数均值为0.372,河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的新型城镇化综合评价指数均值分别为0.451、0.367、0.309和0.306,除河西地区以外,其余三大区域的新型城镇化综合评价指数均值均低于全省平均水平;甘肃省乡村振兴综合评价指数均值为0.402,其中高于均值的有河西5市及兰州市,河西地区、陇中地区、陇东南地区及南部民族地区的乡村振兴综合评价指数均值分别为0.612、0.316、0.283和0.246.由此可知,甘肃省新型城镇化和乡村振兴综合水平的空间分布基本一致,大体上呈现河西地区>陇中地区>陇东南地区>南部民族地区的空间发展格局. ...

乡村城市化发展的若干影响因素

1

2017

... 新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展受到多种因素的影响,参考已有研究[39 -40 ] ,并结合实际情况,最终确定政府能力、固定资产投资、工业化、交通基础设施水平和城乡收入差距为影响因素(表5 ). ...

辽宁省城乡统筹发展水平空间分异及影响因素研究

1

2017

... 新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展受到多种因素的影响,参考已有研究[39 -40 ] ,并结合实际情况,最终确定政府能力、固定资产投资、工业化、交通基础设施水平和城乡收入差距为影响因素(表5 ). ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号