0 引言

关于非遗的研究,国外起步较早,多在非遗的概念认知[5-6]、保护反思[7]、体系评估[8-9]、旅游开发[10-11]、文化认同[12-13]等方面,近些年深入到非遗的建构与再创新等深层问题[14-16],实现了从“物”向“人”主导理念的转变,赋予非遗保护活态传承特征[17]。国内研究虽起步晚,但成果丰硕。在研究内容上,主要涉及非遗的概念内涵[18]、体系重构[19]、保护传承[20]、文旅开发[21]、人才培养[22]、法律完善[23]等方面;在研究方法上,融合人类学[24]、地理学[25]、教育学[26]等学科方法;在研究区域上,主要以省域[27-30]和全国[31-32]尺度为主,而对县域尺度非遗空间分布的研究较少,尤其对影响因子间的交互作用探测展开的讨论较为缺乏。

黄河是中华民族的母亲河,孕育了古老而伟大的中华文明。黄河流域的生态环境十分脆弱,沿黄各省区发展不平衡不充分问题突出,对文化遗产系统保护和精神内涵未深入挖掘,发展质量与水平有待提高[33]。2021年5月,《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出了加强黄河流域非遗挖掘、研究和阐释[2]。2021年10月,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确保护传承弘扬黄河文化,增强黄河流域文化软实力和影响力,实现黄河文化大发展大繁荣的发展目标[34]。目前,学者对黄河流域非遗的整体研究较少,仅从体育非物质文化[35]、历史文化名城名镇名村[36]、文物保护单位[37]等某一方面展开分析。因此,本文聚焦于黄河流域非遗的县域分布,以黄河流域9省区441个县域单元为研究区域,采用最邻近点指数、核密度估计、全局莫兰指数等方法从整体和类别两个层面分析黄河流域560项国家级非遗的空间分布特征,并利用地理探测器的分异与交互作用探析影响因素和因子间的耦合互馈关系,有助于揭示非遗空间分异的影响机制,以期提升非遗保护传承弘扬水平,为黄河流域文化旅游高质量发展提供决策依据与价值参考。

1 数据与研究方法

1.1 数据来源

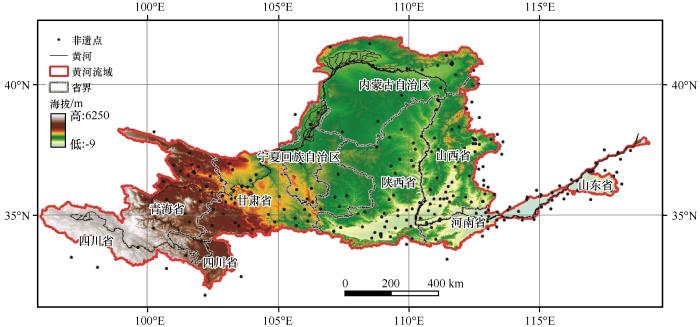

黄河流域生态保护和高质量发展是五大国家战略之一,本文研究的黄河流域是黄河干支流所流经影响的地理生态区域,来源于地理空间数据云的中国水系流域空间分布数据集和水利部黄河水利委员会黄河水系水资源图。黄河流域空间横跨东中西部9省区441个县域单元,行政区划界线来自自然资源部标准地图服务系统网下载的审图号为GS(2019)1822号的标准地图(图1)。

图1

图1

黄河流域国家级非遗分布

Fig.1

The distribution of the national intangible cultural heritages in the Yellow River Basin

非遗数据来源于中国非物质文化遗产网(

1.2 研究方法

1.2.1 最邻近点指数

最邻近点指数是反映非遗点在地理空间相互邻近程度与分布类型的指标,有均匀、集聚和随机3种空间分布类型,计算方法是实际最邻近距离与理论最邻近距离相除[38]:

式中:N为最邻近点指数;

根据公式(

1.2.2 核密度估计

在空间区域任一位置都可以发生地理事件,但不同空间位置上发生概率不同,点聚集区域表示地理事件发生的概率大,点分散区域则表示发生的概率小[32],本文用核密度gn (x)来测算黄河流域非遗点的空间集聚程度:

式中:Xi 是从分布密度函数为g的总体中抽取的样本;k(*)为核函数;h>0为带宽;n为黄河流域非遗点数量;x-Xi 表示估值点x到非遗点Xi 的距离。

1.2.3 全局莫兰指数

式中:I为全局莫兰指数;n为黄河流域研究单元数量;xi 和xj 分别为单元i和j的非遗数量;

根据

1.2.4 地理探测器

分异探测:探测非遗分布的空间分异性,以及探测因子X多大程度上解释了变量Y即非遗分布的空间分异。用q值度量,公式为:

式中:h=1,2,…,L,为变量Y或因子X的分层,即分类或分区;Nh 为层h的单元数;N为全区的单元数;

交互作用探测:识别不同因子之间的交互作用影响力,即探测影响因素X1和X2交互作用是否会增强、减弱或独立不变对变量Y的影响解释力(表1)。

表1 地理探测器交互作用探测类型

Table 1

| 类型 | 判别标准 |

|---|---|

| 非线性减弱 | |

| 单因子非 线性减弱 | |

| 双因子增强 | |

| 独立 | |

| 非线性增强 |

2 结果与分析

2.1 非遗数量与类别空间分布差异

按照国家地理区域的划分标准,以呼和浩特市托克托县河口镇和郑州市荥阳市广武镇桃花峪两地为界将黄河流域分为上、中和下游三大不同的地理区域。在区域分布上,中游非遗最多,达228项,占整个流域的40.71%;其次是上游,与中游非遗数量相差不大,为207项,占比为36.96%;下游最少,仅有125项,占比仅22.32%(表2)。在省域分布上,山西非遗数量最多,达149项,占比26.61%;陕西、青海、山东、甘肃、河南等5个省份非遗较多,数量差距不大,占比10%—15%;内蒙古、宁夏两地的非遗较少,占比5%—8%;四川的非遗最少,只有6项,占比也最低,仅有1.07%。在县域分布上,菏泽市牡丹区非遗最多,达13项;其次是银川市兴庆区10项,非遗数量超过5项的县域单元有24个,有180个县域单元的非遗数量为0。非遗数量的空间分布与地区历史文化、区域面积等因素密切相关,山西被誉为“华夏文明”的摇篮,悠久的历史孕育了众多非遗。陕西是中华文明的孕育地之一,深厚的历史文化底蕴,造就了种类繁多的非遗项目。牡丹区是中华文明的重要发祥地,也是著名的戏曲之乡、曲艺之乡,非遗资源丰富多彩。四川在黄河流域内的面积仅占全省总面积的3.8%、黄河流域总面积的2.4%,导致四川在黄河流域的非遗数量最少。

表2 黄河流域国家级非遗类别-地理数量分布

Table 2

| 区域 | 省(自 治区) | 类别 | 合计 /项 | 占比 /% | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 民间 文学 | 传统 音乐 | 传统 舞蹈 | 传统 戏剧 | 曲艺 | 传统体育、 游艺与杂技 | 传统 美术 | 传统 技艺 | 传统 医药 | 民俗 | ||||

| 上游 | 青海 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13 | 70 | 12.50 |

| 四川 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.07 | |

| 甘肃 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 | 60 | 10.71 | |

| 宁夏 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | 5.00 | |

| 内蒙古 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 43 | 7.68 | |

| 小计 | 207 | 36.96 | |||||||||||

| 中游 | 陕西 | 5 | 11 | 6 | 15 | 8 | 2 | 11 | 11 | 2 | 8 | 79 | 14.11 |

| 山西 | 10 | 11 | 13 | 29 | 9 | 5 | 13 | 32 | 8 | 19 | 149 | 26.61 | |

| 小计 | 228 | 40.71 | |||||||||||

| 下游 | 河南 | 5 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 57 | 10.18 |

| 山东 | 8 | 7 | 3 | 14 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 68 | 12.14 | |

| 小计 | 125 | 22.32 | |||||||||||

| 合计 | 42 | 73 | 43 | 87 | 38 | 25 | 66 | 84 | 33 | 69 | 560 | 100.00 | |

国家级非遗名录分为十大类别,从类别分布来看,民间文学类非遗以山西最多,有10项,其次是山东、青海、陕西和河南等省,除四川没有外,最少为宁夏,仅为1项。传统音乐类非遗以青海最多,有13项,陕西(11项)、山西(11项)、内蒙古(10项)、甘肃(9项)四省差距不大,最少的是四川,仅有1项(表2)。山西的传统舞蹈类非遗最多,四川、宁夏和内蒙古三省区的传统舞蹈类非遗最少,各仅有1项。传统戏剧类非遗在山西(29项)最多,陕西(15项)、河南(14项)和山东(14项)三省差距不大。曲艺类非遗主要在山西(9项)、陕西(8项)和山东(8项),其他省区分布较少。传统体育、游艺与杂技类非遗在各省区分布均不超过6项,主要分布在河南(6项)、内蒙古(5项)和山西(5项),宁夏没有分布。传统美术类非遗在山西(13项)、陕西(11项)和青海(10项)分布较多,四川最少,仅为1项。传统技艺类非遗在各省分布极不均匀,山西(32项)最多,比上游五省区之和(31项)还要多。传统医药类非遗虽在各省区均有分布,但数量相差较大,最少为四川,仅有1项,最多的是山西,有8项。山西和青海两省的民俗类非遗最多,分别有19项和13项。从类别来看,传统戏剧(87项)、传统技艺(84项)与传统音乐(73项)非遗数量最多。非遗类型的空间分布与地区文化因素密切相关,黄河流域上游民族地区的传统音乐、传统美术、传统医药和民俗类非遗多于中游和下游,符合民族性和地域性是非遗的基本特征[31],展现了少数民族传统文化的独特魅力[3]。

2.2 非遗类别空间分布特征

由表3可知,黄河流域560项非遗的最邻近指数为0.78,且置信度为99%,在空间分布上呈现明显的集聚分布特征。非遗在类别分布上存在明显差异,其中传统技艺和传统医药类非遗分布的集聚性最强,传统戏剧、传统音乐、民间文学、传统舞蹈和传统美术类的集聚性也较强,民俗和传统体育、游艺与杂技的最邻近指数分别为0.91、0.93,集聚性较弱,趋于随机分布。曲艺的最邻近指数为1.12,集聚性最弱,趋于均匀分布。

表3 黄河流域非遗平均最邻近点指数

Table 3

| 类别 | 民间文学 | 传统音乐 | 传统舞蹈 | 传统戏剧 | 曲艺 | 传统体育、游艺与杂技 | 传统美术 | 传统技艺 | 传统医药 | 民俗 | 总数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 数量 | 42 | 73 | 43 | 87 | 38 | 25 | 66 | 84 | 33 | 69 | 560 |

| R值 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 1.12 | 0.93 | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 0.78 |

| P值 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |

2.3 非遗密度分布特征

2.3.1 总体分布特征

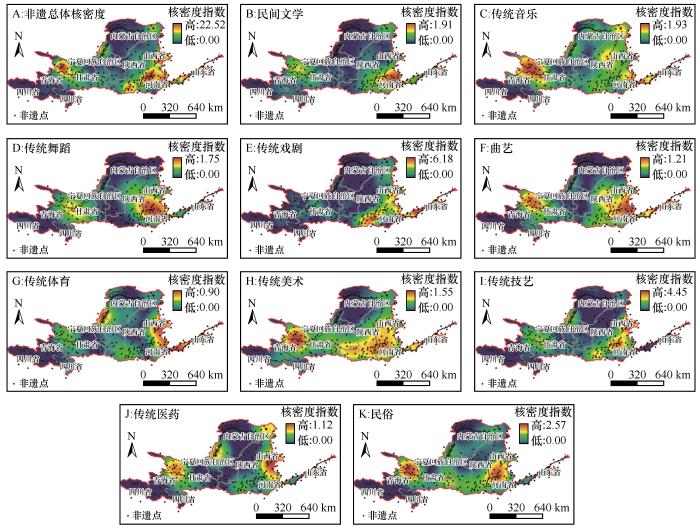

黄河流域非遗分布集聚态势明显,上游疏中下游密,呈现“多核四带”的空间分布格局(图2)。多核是指除四川外黄河流域各省会(首府)城市为中心的高密度区。四带指上游大通河、湟水河流域和甘南、若尔盖等地区为核心的河湟-藏羌文化带,中游渭河流域为核心的关中文化带,中游伊洛河、汾河流域为核心的河洛-三晋文化带,下游的山东曲阜、泰安等地区为核心的齐鲁儒家文化带。黄河流域非遗的总体分布特征体现出文化、经济水平的差异对非遗空间分异的影响,即历史文化底蕴越深厚、经济发展水平越高的地区,非遗分布越密集。

图2

图2

黄河流域非遗总体与各类别核密度空间分布

Fig.2

The spatial distribution of the overall intangible cultural heritage and the nuclear density of each category in the Yellow River Basin

2.3.2 非遗类别的空间集聚性

如图2所示,不同类别的非遗有不同的集聚区域。民间文学和传统舞蹈非遗以豫西-晋南地区为核心的河洛-三晋文化带分布最为密集,民间文学类在以齐鲁儒家文化带、河湟文化带地区形成次密度核心;传统舞蹈在河湟-甘南等地区形成次密度核心;传统音乐和传统美术类非遗除在河湟文化带地区形成高密度核心分布外,传统音乐类在陕北、晋东南-豫西北交界带、呼和浩特地区呈点片状形成次密度核心;传统美术类非遗在关中-三晋地区形成带状分布;传统戏剧和曲艺类非遗在鲁-豫-晋-陕地区呈带状分布,与四省独特的传统地方戏曲剧种(豫剧、晋剧、山东梆子、秦腔)有关,曲艺类非遗还在河湟文化带形成高密度核心;传统体育、游艺与杂技类非遗项目数量最少,分布较分散,形成河洛-三晋文化带和宁夏贺兰山东麓文化带两大呈带状分布的高密度区;传统技艺、传统医药和民俗类非遗形成两个核心分布区,以河洛-三晋为高密度核心分布区,河湟地区为次密度核心分布区。由以上分析可知,河洛-三晋地区和河湟-藏羌少数民族地区的非遗更为集聚,说明非遗的密集程度和历史文化底蕴、少数民族文化集聚程度成正比。

2.4 非遗分布的空间相关性

在省域尺度上,散点大部分落在第二、四象限,少部分在第三象限,全局莫兰指数为-0.078,I<0,说明非遗项目趋于离散化趋势的空间负自相关,且省域单元与周边区域趋异性较显著。在县域尺度上,散点在4个象限均有分布,莫兰指数为0.138,I>0,说明非遗项目趋于集聚性趋势的空间正自相关,且县域单元空间集聚性较显著(图3)。

图3

图3

黄河流域省域与县域两种尺度下非遗分布的全局莫兰指数散点图

Fig.3

The global Moran index scatter plot of the distribution of intangible cultural heritage at the provincial and county scales in the Yellow River Basin

3 非遗空间分布的影响因素

表4 黄河流域非遗空间分布影响因素、因子解释力与探测结果

Table 4

| 影响因素 | 因子 | 评价指标 | 单位 | 数据来源 | q | P |

|---|---|---|---|---|---|---|

自然 地理 | 气温(X1) | 年平均气温 | ℃ | 国家气象科学数据中心 | 0.026 | 0.079 |

| 降水量(X2) | 年降水量 | mm | 国家气象科学数据中心 | 0.019 | 0.213 | |

| 地形地貌(X3) | 海拔 | m | 地理空间数据云中的DEM数据 | 0.031 | 0.042 | |

经济 社会 文化 | 地区生产总值(X4) | GDP | 万元 | 中国县域统计年鉴(县市卷)-2021 | 0.103 | 0.000 |

| 城镇化水平(X5) | 城镇化率 | % | 中国县域统计年鉴(县市卷)-2021、2021年各县(市、区、旗)国民经济和社会发展统计公报 | 0.035 | 0.027 | |

| 人口(X6) | 户籍人口数量 | 万人 | 中国县域统计年鉴(县市卷)-2021 | 0.104 | 0.000 | |

| 交通(X7) | 高速、国道、铁路和省道路网密度 | km | OpenStreetMap(OSM) | 0.061 | 0.013 | |

| 少数民族人口(X8) | 少数民族人口比重 | % | 2021年各县(市、区、旗)国民经济和社会发展统计公报 | 0.030 | 0.127 | |

| 国家历史文化名城(X9) | 国家历史文化名城数量 | 个 | 中华人民共和国国务院公报 | 0.002 | 0.390 | |

| 中国历史文化名镇名村(X10) | 中国历史文化名镇名村数量 | 个 | 住房和城乡建设部、国家文物局公布的中国历史文化名镇(村)(第一至七批) | 0.046 | 0.902 | |

| 博物馆(X11) | 博物馆数量 | 个 | 国家政务服务平台-国家文物局-全国博物馆名录 | 0.163 | 0.280 | |

| 全国重点文物保护单位(X12) | 全国重点文物保护单位数量 | 个 | 国家政务服务平台-国家文物局-全国重点文物保护单位名录 | 0.123 | 0.013 |

3.1 影响因素分异探测分析

不同因素对黄河流域非遗的空间分异格局影响程度不同,经济社会文化因素比自然因素的影响力更显著,充分表明人类的生产活动对非遗的保护和传承具有重要作用。经济社会文化因素中博物馆(0.163)、全国重点文物保护单位(0.123)、人口(0.104)和GDP(0.103)是驱动力最强的4个因子,反映了文化、社会和经济因素对非遗空间分布的显著影响力(表4)。黄河流域仅有23座国家历史文化名城,在县域尺度下,数量显得比较少,对非遗的分布影响力也最小。自然因素中地形地貌(0.031)、气温(0.026)和降水量(0.019)等因子的驱动力较小,对非遗分布的影响力整体最弱。

3.1.1 自然地理因素

黄河流域横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、华北平原等四大地貌单元和中国地势三大台阶,为非遗形成提供基础性支撑力作用,空间分布“多核四带”格局也与此密不可分。本文选取气温、降水量和地形地貌等3个因子进行评价,从表4可以看出,3个因子对非遗分布的影响力地形地貌(0.031)>气温(0.026)>降水量(0.019),其中,地形地貌的影响力较大,P<0.05,表明地形地貌与非遗分布显著相关;气温和降水量的影响力较小,P≥0.05,表明气温和降水量与非遗分布不显著相关。

3.1.2 经济社会文化因素

非遗来源于人类的生产和生活,是“活态”的文化遗产[17],通过人类活动展现出来,所以人为因素提供非遗产生、分布的主导性驱动力。经济社会文化因素对黄河流域非遗空间分布驱动力的排序为:博物馆(0.163)>全国重点文物保护单位(0.123)>人口(0.104)>地区生产总值(0.103)>交通(0.061)>中国历史文化名镇名村(0.046)>城镇化水平(0.035)>少数民族人口(0.030)>国家历史文化名城(0.002)。文化因素中的博物馆和全国重点文物保护单位对非遗的空间分布影响最大,黄河文化以博物馆、全国重点文物保护单位和中国历史文化名镇名村等保护形式为载体,承载着深厚的文化遗产;经济因素对黄河流域非遗空间分布的影响力也较强,人口、地区生产总值与城镇化水平越高的地区越有利于开展对非遗的保护和利用工作,如郑州、太原、西安、济南等省会城市,无论是在人口规模,还是经济总量方面,都是黄河流域举足轻重的城市,也是非遗集聚的地区,P<0.01,也表明人口和地区生产总值与黄河流域非遗分布极显著相关;社会因素中交通的影响力也非常重要,交通网的发达程度直接关系到非遗的传播力,P<0.05,表明交通与黄河流域非遗分布显著相关;少数民族人口对非遗分布的影响力较弱,仅在黄河上游的民族聚集地区影响明显。

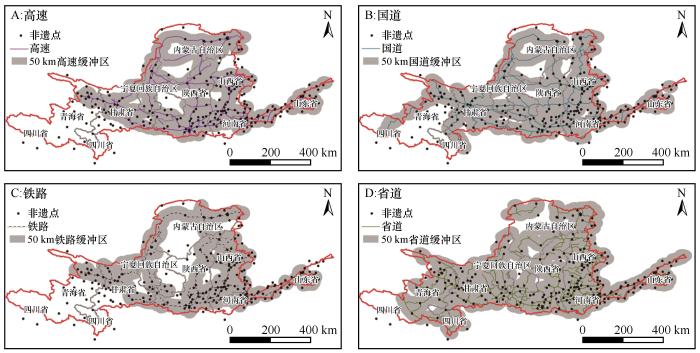

3.2 交通分布缓冲区分析

图4

图4

黄河流域非遗交通分布特征

Fig.4

Distribution characteristics of intangible cultural heritage along traffic in the Yellow River Basin

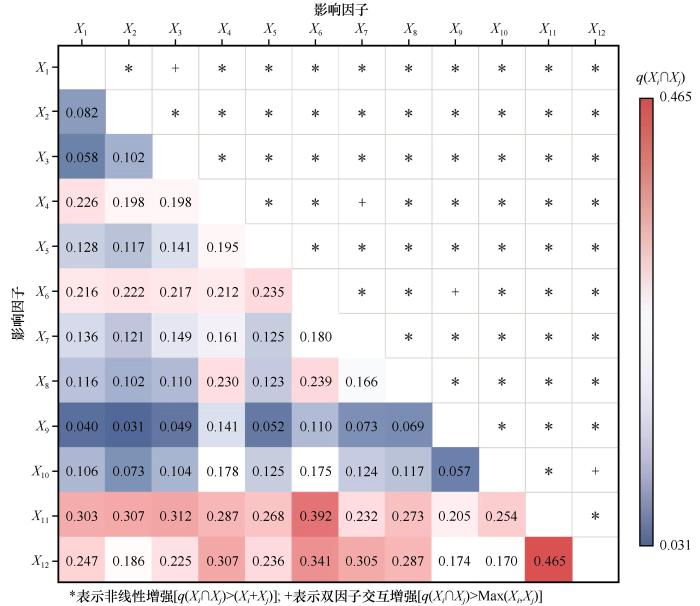

3.3 影响因素交互作用探测分析

利用地理探测器的交互作用探测,得到因子间耦合互馈关系对黄河流域非遗空间分布的影响解释力,结果为双因子增强或非线性增强两种类型(图5)。如图5所示,交互作用探测结果排在前4的组合为:博物馆∩全国重点文物保护单位(0.465)、博物馆∩人口(0.392)、全国重点文物保护单位∩人口(0.341)、博物馆∩地形地貌(0.312),类型也均为非线性增强。其中,博物馆、全国重点文物保护单位分别与其他因子交互作用探测的解释力均大于其单因子分异探测的影响力,这也与其在分异探测中影响力较强相一致。双因子增强类型排序为:全国重点文物保护单位∩中国历史文化名镇名村(0.174)>交通∩地区生产总值(0.161)>人口∩国家历史文化名城(0.110)>温度∩地形地貌(0.058)。在分异探测中,对非遗空间分布影响最大的因子为博物馆(0.163),但在双因子增强类型中,解释力最强的组合为全国重点文物保护单位∩中国历史文化名镇名村(0.174),解释力明显提高。总之,当博物馆或全国重点文物保护单位分别与其他因子交互作用探测后对非遗空间分布的解释力均明显提高,当两因子具有明显的空间分异时就会显著增强非遗分布的空间异质性。这也表明博物馆与全国重点文物保护单位对非遗空间分布变化具有极为重要的影响解释力,因为黄河流域文化高质量发展离不开对非遗资源的保护、传承和利用,而像博物馆或全国重点文物保护单位这样的专业机构不仅能为非遗相关的培训、展览、讲座等活动提供场馆支持,还能为非遗保护传承提供人才支撑和经费保障,提升了非遗的传播普及力度[2]。

图5

图5

黄河流域非遗空间分布影响因子间交互作用探测结果

Fig.5

Interaction detection results of influence factors on the spatial distribution of intangible cultural heritage in the Yellow River Basin

4 结论与建议

4.1 结论

黄河流域非遗空间分布地区差异显著。在区域分布上,中游非遗最多,下游非遗最少;在省域分布上,山西非遗最多,四川最少;在县域分布上,菏泽市牡丹区非遗最多,有180个县域单元的非遗数量为0。

黄河流域560项非遗的最邻近指数为0.78,且置信度为99%,在空间分布上呈明显的集聚分布特征。在分布类别上,民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗类非遗呈集聚分布,曲艺呈均匀分布。陕西和山西非遗呈显著的空间集聚分布,甘肃、河南、宁夏、内蒙古、山东、青海等省呈均匀分布。

黄河流域非遗核密度呈集聚分布态势,形成“多核四带”的空间分布格局。多核是除四川外黄河流域各省会和首府城市为中心的高密度区,四带指河湟-藏羌文化带、关中文化带、河洛-三晋文化带、齐鲁儒家文化带为核心的高密度带。

不同因素对黄河流域非遗的空间分异格局影响程度不同。地理探测器分异探测显示,经济社会文化因素比自然因素的影响力更显著,自然地理因素提供基础性承载力,经济社会文化因素提供主导性支撑力;交互作用探测显示,结果为双因子增强或非线性增强两种类型,因子间耦合互馈关系对非遗空间分布的影响解释力更强。

4.2 建议

黄河流域非遗的分布特征与长江经济带的分布特征有较大差异。例如长江经济带的非遗分布呈现“三核两带”的“人”字形分布结构[40],而黄河流域非遗呈现“多核四带”的空间分布格局。这与两大流域首要因素对非遗空间分布的影响力不同相关,长江经济带非遗空间分布的首要影响是经济因素的GDP,而黄河流域则是社会文化因素的博物馆,但共同体现了新时代中国非遗服务社会经济文化发展的新特点和新要求。

黄河流域非遗保护传承存在空间分布格局不平衡、不协调等问题,非遗赖以存在的自然环境正在发生改变,黄河流域非遗工作面临巨大挑战。应建立黄河上中下游区域非遗保护合作机制,鼓励中下游地区加强对上游地区的协作帮扶,共建共享,提高黄河流域非遗保护传承弘扬的系统性和协同性。重视对非遗自然生态系统的保护,坚持生态优先、绿色发展,践行绿水青山就是金山银山理念,改变黄河流域生态脆弱现状[34]。

黄河流域上游地区民族文化资源特色鲜明,但地区经济欠发达,非遗不仅为各民族交往交流交融中提炼升华而成的思想文化的结晶,而且为各民族创造和生产新文化提供了动力和源泉。应坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,突出民族特色,促进各民族非遗保护传承,加大对脱贫地区非遗保护的专业支持,进一步推动非遗助力乡村振兴[44]。

黄河流域非遗的文化价值高,但存在保护压力大、利用质量不高、传承力度不够等问题。沿黄省区要深入发掘非遗历史文化资源,以非遗为载体,提升黄河文化和乡土文化内涵,建设具有非遗特色的村镇、街区、社区、景区、园区,讲好新时代黄河故事。

沿黄城市要加强黄河流域非遗的挖掘整理,建立非遗保护联盟,坚持文旅融合发展道路,合力打造具有国际影响力的黄河非遗文化旅游带,实现非遗的活态传承与保护性发展[45],共同推动黄河流域文旅高质量发展。

参考文献

On Defining the cultural heritage

[J].

Intangible cultural heritage,diversity and coherence

[J].

Safeguarding intangible cultural heritage in the 2003 UNESCO Convention:a critical appraisal

[J].

The registry of intangible heritage:the Brazilian experience

[J].

Sustaining intangible heri‐tage through video game storytelling:the case of the Sami Game Jam

[J].

Sharing culture or selling out?developing the commodified persona in the heritage industry

[J].

Intangible heritage as metacultural production1

[J].

Roles of intangible cultural heritage in tourism in natural protected areas

[J].

Innovative technolo-gies for intangible cultural heritage education and preservation:the case of i-Treasures

[J].

江苏非物质文化遗产的时空分布及其影响因素

[J].

贵州省国家级非物质文化遗产空间分布特征及其影响因素

[J].

Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun Region, China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号