0 引言

全球正在经历着大范围和快速的变暖过程[1],全球变化引起的气温升高一直是国际关注的热点问题。根据IPCC第五次工作报告,近40 a以来全球气候变暖加速,地表温度持续升高,尤其是21世纪前10 a,气温是近1 400 a内最高的[2-3]。其中中国西北地区的温度升高较为迅速,高于全球平均速度[4-7]。全球气温变化也会引起降水发生变化,随着全球变暖的持续,大部分陆地降水强度增强,极端降水量普遍呈现增加的趋势[8]。施雅风等[9]研究表明,中国西北干旱区存在由暖干向暖湿方向转变的趋势,20世纪后期西北地区降水存在增多的现象。气温和降水变化会对生态系统保护、生态环境建设和农业生产产生影响,但其影响程度仍有待进一步认识。姚俊强等[10]指出,中国西北干旱区地形、气候等因素十分复杂,生态环境脆弱,对气候变化响应十分敏感。王澄海等[8]认为,西北降水增加引起的“暖湿”是干旱区湿润程度的改善,并不会改变其干旱少雨的基本气候特征。西北地区降水的形式和性质都和中国东部地区有着根本的差别,降水增加主要是极端和短时对流降水的增加。

河西走廊(36°46'—42°49'N,92°44'—104°14'E)位于甘肃省西部,东起乌鞘岭、西至甘新交界,南邻祁连山脉,北至内蒙古自治区,东西延伸长度达1 100 km,面积约27.6万km2,包括酒泉、嘉峪关、张掖、武威、金昌五市,是中国西北干旱区的重要组成部分,也是陆上丝绸之路的重要地段。地势南高北低,人类赖以生存的绿洲镶嵌在广袤的荒漠之中,形成荒漠、沙丘与绿洲并存的景观格局。发源于祁连山的黑河、石羊河、疏勒河3条内陆河是区域社会经济发展的重要水资源,保障着近500万人,使得河西走廊成为甘肃重要的农业生产基地和中国北方重要的生态屏障。气候干旱,降水稀少,许多地区年降水量不足200 mm,生态环境十分脆弱。因此,研究河西走廊降水和气温变化规律,预测变化趋势,对区域生态环境的保护、社会经济的发展都有着重要的意义,也对生态环境脆弱地区的水资源利用、保护有着现实价值。

关于河西走廊气候变化已有大量研究。高学杰等[11]研究表明,在CO2倍增的情况下,包括河西走廊在内的西北地区的气温与降水呈现明显增加的趋势。李栋梁等[12]研究表明,西北干旱区的气候在2000年以前已经有明显的变暖趋势,降水有西多东少的趋势,其中河西走廊地区降水量增加约12%。林纾等[13]的研究表明,河西走廊等地区的暖湿化在21世纪开始的10 a十分显著。贾文雄等[14]分析了近50 a河西走廊平原区域的气温与降水变化,发现这一地区年平均气温年际变化在20世纪60年代以后存在波状上升的趋势,降水年际变化则存在明显的区域差异性,东部与西部的降水增加不同步,且东部增加明显。在孟秀敬等[15]对近57 a河西走廊地区气温与降水数据的分析中,研究区的气温在1955—2012年有显著的上升趋势,且高于全球平均气温上升幅度;区域整体降水同样存在显著增加趋势,21世纪前10 a总体降水量偏丰,但各个流域降水增加趋势不显著。降水变化不仅包括降水量的变化,还包括降水事件及间隔期的变化等,张立杰等[16]研究了黑河流域1950—2000年的降水数据,发现黑河中上游地区≤5 mm的降水较多,约占全年总降水日数的80%,且多年来变化趋势不明显。王秀娜等[17]发现1960—2017年河西走廊地区的降水日数存在显著上升趋势,其中10~25 mm级的中雨日数与总降水量相关性最强。但是近20 a来河西走廊气温、降水变化特别是不同降水事件变化的研究仍然较少。

河西走廊气候主要受西风带和季风带相互作用,在东西约1 000 km的跨度上,季风影响的范围和强度在年际间存在变异,本文选择从河西走廊东段的民勤到西段的酒泉,研究近20 a来气温和降水的变化特征,特别是研究不同级别的降水变化特征,以期为认识近期河西走廊地区降水和气温变化规律,服务区域生态管理和建设。

1 研究区概况与研究方法

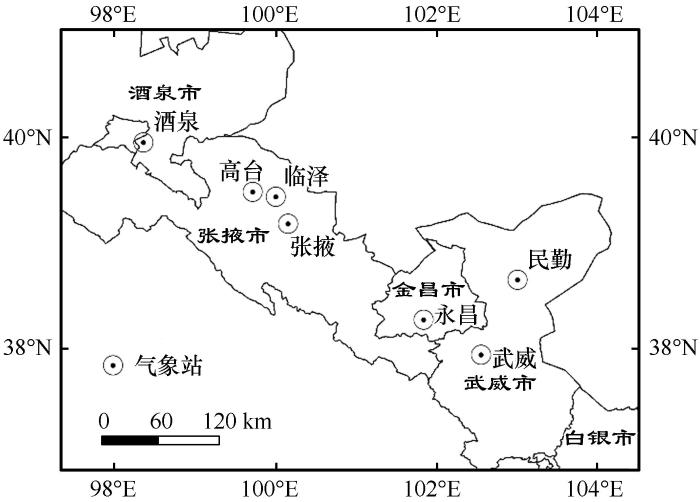

本文的研究区为河西走廊平原区,数据来自张掖、高台、临泽、酒泉、永昌、武威、民勤7个气象站(图1),其中除临泽站外的6个气象站均选用当地地面气象站数据。这些气象站的逐日气温与降水资料来自中国气象数据网(

图1

图1

研究区气象站点位置分布

Fig.1

Distribution of meteorological stations in the study area

采用线性回归的方法对各地的气温与降水变化趋势进行描述,并使用Mann-Kendall趋势检验对变化的显著性进行检验,此外还使用Theil-Sen estimator估算气温与降水数据变化的速率。利用上述方法对研究区7个气象站近20 a气温和降水年际变化的趋势进行了检验,其中降水分为不同降水量等级分别检验。同时,本文比较了相距30 km左右的高台站(绿洲内部)和临泽站(绿洲边缘)气象站气温与降水变化的差异,旨在分析降水和气温变化是否受气象站所处绿洲位置的影响。

2 结果分析

2.1 气温变化

2000—2020年河西走廊7个气象站点的多年平均气温是8.5 ℃,其中民勤站为最高值9.6 ℃,永昌站为最低值6.1 ℃(表1)。永昌站的多年平均气温最低,可能与海拔高于其他站点有关。除临泽站(地处绿洲边缘)外,其余6个站点2000—2020年多年平均气温增长率为0.53 ℃/10a(P<0.05),远高于IPCC第五次工作报告中全球1951—2012年平均增温速率0.12 ℃/10a[13],说明近年气温仍在不断升高。其中武威站近20 a气温变化率仅为-0.01 ℃/10a,存在一定异常,因此采用2000—2018年的数据分析,武威站的增长率为0.51 ℃/10a(P<0.05);民勤站增长率为0.56 ℃/10a(P<0.05);永昌站2018年前的气温增长率为0.54 ℃/10a(P<0.05),但与武威数据出现类似问题,即2018年后观测数据明显偏低,导致近20 a增长率为0.24 ℃/10a,增长趋势不显著;张掖站2000—2018年气温增长率为0.50 ℃/10a,但与武威、永昌类似,2019年后气温观测数据偏低,导致近20 a气温增长率为0.29 ℃/10a;高台站气温增长率为0.48 ℃/10a(P<0.01);酒泉站气温增长率为0.25 ℃/10a,增长趋势并不显著;临泽站是非气象部门的站点,处在绿洲边缘,仅有14年观测数据,气温增长率为0.15 ℃/10a,虽存在微弱的上升趋势,但增长趋势不显著。从总体空间分布来看,在河西走廊选择的这7个站点近20 a的气温增长率大致具有东南高西北低的趋势,这与之前的研究结果相符[15]。但武威、永昌、张掖2018年后出现气温明显下降,若将这些数据不作为异常数据,则研究区近20 a平均气温增长率为0.25 ℃/10a。

表1 研究区气象站点气温和降水特征

Table 1

| 气象站 | 位置 | 海拔 /m | 平均气温 /℃ | 平均最高 气温/℃ | 平均最低 气温/℃ | 降水量 /mm | <5 mm 降水量/mm | 5~15 mm 降水量/mm | >15 mm 降水量/mm |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 武威 | 37°55′N,102°40′E | 1 532.7 | 9.4 | 16.4 | 3.0 | 179.5 | 67.8 | 68.1 | 43.6 |

| 民勤 | 38°38′N,103°05′E | 1 368.7 | 9.6 | 16.9 | 3.2 | 122.9 | 45.6 | 52.7 | 24.5 |

| 永昌 | 38°14′N,101°58′E | 1 978.1 | 6.1 | 13.3 | 0.0 | 229.9 | 83.3 | 100.0 | 46.7 |

| 张掖 | 39°05′N,100°17′E | 1 462.3 | 8.5 | 16.7 | 1.7 | 133.9 | 57.1 | 54.4 | 22.4 |

| 高台 | 39°22′N,99°50′E | 1 333.4 | 8.9 | 17.0 | 2.0 | 117.5 | 53.4 | 45.3 | 18.9 |

| 临泽 | 39°20′N,100°07′E | 1 384.0 | 9.0 | 16.9 | 1.3 | 113.5 | 43.7 | 46.8 | 23.0 |

| 酒泉 | 39°46′N,98°29′E | 1 478.4 | 8.3 | 15.7 | 2.0 | 104.9 | 45.5 | 42.2 | 17.1 |

研究区各站20 a最高气温多年平均值分别是武威站16.4 ℃、民勤站16.9 ℃、永昌站13.3 ℃、张掖站16.7 ℃、高台站17.0 ℃、酒泉站15.7 ℃,临泽站仅有14年观测数据,为16.9 ℃。除临泽站外,研究区域其余站点的平均最高气温变化率为0.22 ℃/10a,趋势不显著。但各个站点的变化趋势有明显差异,例如武威站为0.35 ℃/10a(P<0.05)、民勤站为0.45 ℃/10a(P<0.05)、永昌为-0.31 ℃/10a,变化趋势性不显著;张掖站为0.21 ℃/10a,变化趋势也不显著;高台站为0.53 ℃/10a(P<0.01)、酒泉站变化率为0.12 ℃/10a,变化趋势不显著;临泽站的变化率为0.6 ℃/10a,变化趋势同样不显著。

河西走廊7个站点20 a的最低气温多年平均值分别为武威站3.0 ℃、民勤站3.2 ℃、永昌站0.0 ℃、张掖站1.7 ℃、高台站2.0 ℃、酒泉站2.0 ℃、临泽站1.6 ℃。民勤站最大为3.2 ℃,永昌站最小为0.0 ℃,除临泽站以外的其他站点20 a来平均最低气温的平均变化为0.40 ℃/10a,总体趋势显著(P<0.05)。武威站的平均最低气温2018年前出现极强的增加现象,变化率为1.1 ℃/10a,且平均气温为3.45 ℃,在2018—2020年则出现剧烈降温,平均温度迅速下降至0.48 ℃,导致武威站21 a整体最低气温变化幅度不显著;民勤站为0.77 ℃/10a,气温升高趋势非常显著(P<0.01);永昌站为0.46 ℃/10a,趋势同样显著(P<0.05);张掖站最低气温变化趋势并不显著,为0.33 ℃/10a;高台站趋势极其显著,气温增长速率为0.49 ℃/10a(P<0.01);酒泉站为0.33 ℃/10a,平均最低气温增长趋势同样显著(P<0.05);但是临泽站在2005—2018年平均最低气温的变化几乎没有趋势性。

高台和临泽站相距30 km,高台站位于绿洲内部,临泽站位于绿洲边缘,我们分析了两个站点同期的平均气温、最高气温和最低气温的变化,发现2005—2018年高台站的平均气温存在显著的增长趋势(P<0.05),而临泽站的平均气温年际变化几乎没有任何趋势性,但两个站点同期的平均最高气温和最低气温都未呈现出显著趋势。

2.2 降水量变化趋势

2.2.1 降水特点

河西走廊7个气象站除临泽站为2005—2018年数据外,其他均为2000—2020年的数据,年降水量分别为武威179.5 mm、民勤122.9 mm、永昌229.9 mm、张掖133.9 mm、高台117.5 mm、酒泉104.9 mm、临泽113.5 mm,平均值为148.1 mm,其中永昌站最大,为229.9 mm,酒泉站最小,为104.9 mm(表1)。在年降水量的空间分布特点方面,除永昌县降水量较高,其余站点呈现出由东南向西北递减的趋势。永昌县的降水量偏高的主要原因可能与海拔相对较高有关。

2.2.2 年降水量变化

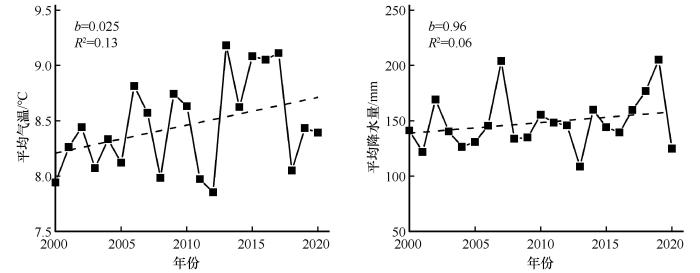

图2

图2

河西走廊2000—2020年气温与降水平均值变化趋势

Fig.2

Trends of average temperature and precipitation in Hexi Corridor from 2000 to 2020

2.2.3 降水级别的变化

河西走廊各级别降水是以<5 mm的降水事件为主,占总降水事件的84.08%;其次为5~10 mm的降水事件,占总降水事件的10.07%;10~15 mm的降水占总降水事件的3.40%,15~20 mm降水占总降水事件的1.43%,>20 mm降水事件占总降水的1.02%。

根据对河西地区6个站点(除临泽站)近20 a不同级别降水事件对降水量的贡献分析发现,<5 mm降水多年平均值为58.79 mm,占年降水量的39.69%;5~10 mm降水多年平均值为38.32 mm,占年降水量的25.87%;10~15 mm降水多年平均值为22.12 mm,占年降水量的14.93%;15~20 mm降水多年平均值为12.74 mm,占年降水量的8.60%;>20 mm降水多年平均值为16.14 mm,占年降水量的10.90% (表2)。

表2 河西走廊不同级别降水事件降水量(mm)

Table 2

| 站名 | 年降水量 | <5 mm降水 | 5~10 mm降水 | 10~15 mm降水 | 15~20 mm降水 | >20 mm降水 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 武威 | 179.5±46.8 | 67.8±13.0 | 43.5±16.0 | 24.6±19.6 | 18.4±17.4 | 25.2±28.0 |

| 永昌 | 229.9±46.1 | 83.3±14.0 | 61.9±20.5 | 38.1±21.4 | 20.1±19.0 | 26.6±20.7 |

| 民勤 | 122.9±23.6 | 45.6±10.0 | 31.8±12.0 | 20.9±17.8 | 12.4±8.1 | 12.2±18.6 |

| 张掖 | 133.9±32.8 | 57.1±11.7 | 36.3±16.4 | 18.1±17.6 | 12.2±18.8 | 10.2±13.9 |

| 高台 | 117.5±29.7 | 53.4±11.5 | 30.1±17.7 | 15.2±14.4 | 10.0±8.9 | 8.9±13.3 |

| 酒泉 | 104.9±39.5 | 45.5±10.1 | 26.4±13.0 | 15.8±11.8 | 3.4±7.2 | 13.8±29.0 |

| 平均 | 148.1±24.6 | 58.8±8.0 | 38.3±9.8 | 22.1±8.1 | 12.7±6.6 | 16.1±11.4 |

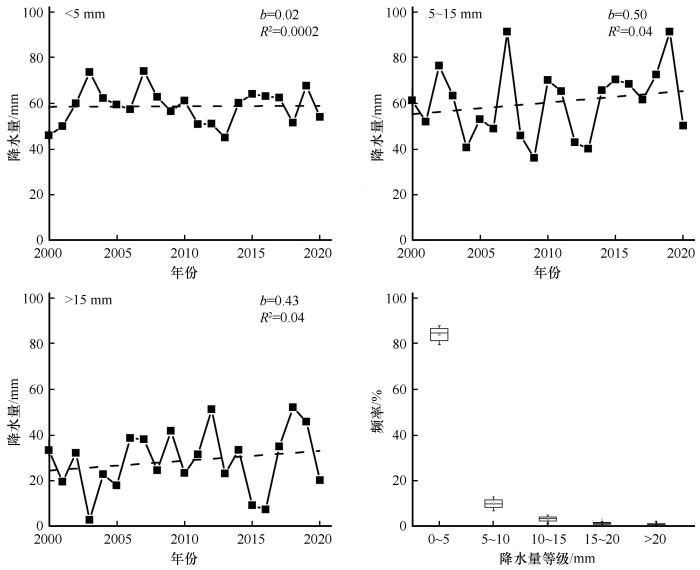

<5 mm年降水平均值为58.8 mm,最高为永昌,最低为临泽。<5 mm级别降水的年际变化与年降水量的年际变化类似,同样在所有站点均不具备显著趋势性,空间上的变化则仍然符合东南向西北递减的规律(图3)。

图3

图3

河西走廊2000—2020年各级别降水量变化趋势及分布

Fig.3

Trends and distribution of precipitation at all levels in Hexi Corridor from 2000 to 2020

5~15 mm降水多年平均值为60.4 mm,最高为永昌100.0 mm,最低为酒泉42.2 mm。年际变化与年降水量的年际变化类似,年际间波动大,变异系数为25.30%,2000—2020年不具备显著趋势,空间上的变化则仍然符合东南向西北递减的规律。

>15 mm级别年降水量平均值为28.8 mm,最高为永昌46.7 mm,最低为酒泉17.1 mm。这一级别的降水在研究区域较为少见,因此多数年份都存在空值,进一步导致所有站点的变化趋势均不显著。

2.2.4 降水日数的变化

近20 a河西走廊的降水日数按雨量级分布总体上变化不大(表3)。在空间分布方面,以0~5 mm雨量级为例,武威0~5 mm降水日数为40~65 d,张掖为30~60 d,酒泉仅有25~50 d,存在明显的自东南向西北的减少趋势,其他各雨量级间的降水频数也存在同样的递减趋势。

表3 河西走廊2000—2020年降水日数

Table 3

| 站名 | 年降水 日数 | <5 mm 降水日数 | 5~10 mm 降水日数 | 10~15 mm 降水日数 | 15~20 mm 降水日数 | >20 mm 降水日数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 武威 | 61.0 | 51.0 | 6.1 | 2.0 | 1.1 | 0.8 |

| 永昌 | 75.4 | 61.5 | 8.6 | 3.1 | 1.2 | 1.0 |

| 民勤 | 42.3 | 35.1 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |

| 张掖 | 53.4 | 45.5 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |

| 高台 | 46.6 | 40.2 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |

| 酒泉 | 42.0 | 36.2 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |

| 平均 | 53.4 | 44.9 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |

在日数的年际变化上,0~5 mm级的降水在各地都并未呈现明显的趋势性,但是在临泽站出现了显著的下降趋势(P<0.05)。5~15 mm级的降水日数在各地同样不存在显著的趋势性。大于15 mm级的降水则由于日数过少,其数据几乎没有统计意义上的显著变化。

3 讨论

自从21世纪初施雅风院士提出西北干旱区气候向暖湿化发展的推断以来[4,9,12],已经过去近20 a,大量研究已经表明,西北气候暖湿化的推断是正确的[6,8,13,17]。但有关暖湿化的幅度和空间分布仍有不同的观点。姚俊强等[10]利用西北干旱区128站点1961—2010年逐日气温降水量资料,结合DEM数据和GIDS插值分析方法的研究发现,西北干旱区气温普遍升高,但变暖的幅度因季节和地域而存在差异,其中冬季增暖最为明显(0.506 ℃/10a),夏季增暖缓慢;干旱区西部和山区降水增加趋势最明显,东部和沙漠腹地及周边地区有下降趋势。王澄海等[8]指出,在全球变暖背景下,西北地区降水量和大气中的含水量均呈现出增加趋势,降水增加主要是极端和短时对流降水的增加,但并不会改变其干旱少雨的基本气候特征。王秀娜等[17]利用1960—2017年日降水量资料分析表明,河西地区年降水量呈现明显的逐年上升趋势,平均倾向率为8.72 mm/10a,年降水日数也呈现明显的上升趋势,增幅为3.18 d/10 a,但平均降水强度呈现减弱趋势。

本研究利用2000—2020年河西走廊平原区的气象站点数据,选择区域内从东到西、海拔基本一致的地区,对其气候暖湿化的特征进行分析。结果表明,近20 a河西走廊平均气温上升了0.53 ℃/10a,大致呈由东向西增加幅度减小的趋势。河西走廊平均最高气温变化率为0.22 ℃/10a,虽然有的站点增加趋势显著,但平均总体趋势不显著。20 a来平均最低气温的平均增加值为0.40 ℃/10a。虽然有部分站点增加趋势不显著,但平均总体趋势是显著的。在2000—2020年年降水量没有出现显著的趋势性,但大部分站点的年降水量变异系数为19%~37%,近20 a的降水变异系数更大[16]。 河西走廊降水格局仍以<5 mm的降水事件为主,出现频率占84%;>20 mm出现频率占1.02%。近20 a不同降水事件发生频率、对降水量贡献量、降水日数总体上变化不大。走廊东段气温增加幅度大于西段,但降水量变化并未表现出东段与西段的差别。

西北干旱区多以山地-荒漠-绿洲山盆结构的内陆河流域为基本单元,即使在同一流域的不同景观带,气候暖湿化的表现也不相同。张立杰等[16]利用1950—2000年的气象站观测数据的研究表明,黑河流域年降水量随海拔增加而增加,近50年来山区降水量的增加幅度大于绿洲区。绿洲被荒漠所包围,尽管与其所在的大尺度区域气候背景一致,但由于绿洲下垫面性质的差异,局地气象条件及其对气候变化的表现可能不尽一致。目前干旱区许多气象站点多设在绿洲区,并不能很好地表现荒漠区的真实情况。我们试图对比位于绿洲边缘中国生态系统研究网络临泽内流河流域研究站的观测数据与相邻30 km左右绿洲内部高台气象站的数据,评判绿洲与荒漠区近20 a气温变化趋势,但两个站点同期的平均最高气温和最低气温都未呈现出显著趋势,还需要更长的观测数据和更多的观测站点来支撑对这个问题的研究。

总体看,近20 a河西走廊气候有变暖趋势,但变湿趋势并不明显。

4 结论

2000—2020年河西走廊平原区年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温均呈上升趋势,上升速率分别为0.53、0.22、0.40 ℃/10a。2000—2020年年降水量没有出现显著的趋势性,但年降水量变异系数增大;不同降水事件发生频率、对降水量贡献量、降水日数总体上变化不大。

河西走廊气候主要受西风带和季风带相互作用,在东西约1 000 km的跨度上,季风影响的范围和强度年际间可能存在变异,近20 a走廊东段气温增加幅度大于西段,但降水量变化并未表现出东段与西段的差别。这一现象说明在河西走廊平原区降水量的增加并没有随距季风带的距离增加而呈规律性变化趋势。从总体上看,近20 a河西走廊平原区气候有变暖趋势,但变湿趋势并不明显。

参考文献

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

[M].

人类活动引起的中国西北地区21世纪温度和降水变化情景分析

[J].

Changes in observed daily precipitation over global land areas since 1950

[J].

Daily precipitation changes in the semi-arid region over northern China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号