0 引言

石羊河流域中、下游的民勤地区2 000多年前以河流、湖泊、沼泽、草甸草原生态景观为主,随着气候变化,绿洲扩展,水文演化,干旱程度不断加强,沙漠化加剧,植被也随生态环境变化逐渐从水生、沼泽、草甸植被向沙、旱生方向演化[1-3]。特别是,20世纪50年代的民勤盆地很多低洼处仍有水域、湿地与广布的草甸草场,而后由于上游来水逐年减少,河流、湖泊干涸,又因绿洲扩展,地下水超量开采,绿洲及周边大范围沙区地下水位以每年20~70 cm的速度下降,从60年代1~3 m降至现在普遍的15 m以下,生物多样性降低,大量物种消失,植被覆盖度下降,生态稳定性减弱,沙漠化过程加速,荒漠植被发生了显著变化,已演化成中国典型的沙漠、戈壁与绿洲景观,影响该区的生态环境与生态安全[1,4]。多年来,有关内陆河流域气候变化、水文演化、植被退化、沙漠化过程中的环境演变、风沙地貌等研究较多[1-6],对河岸带芦苇种群梯度变化,柽柳灌丛沙堆特征与空间异质性,白刺沙堆退化与土壤水分关系,沙拐枣种群退化特征,沙蒿种群生长、繁殖与土壤水分关系,霸王、红砂、麻黄等种群生境与生态适应性,柽柳、梭梭 “肥岛”效应等也进行了研究[1,7-15]。但针对60 a来石羊河流域中、下游沙漠化发展过程中一些典型植物种群的分布、生态适应性及其种群演化特征报道较少[1,16-17]。鉴于此,本文对石羊河流域中、下游民勤沙区60 a来典型荒漠植物种群的变化特征进行了研究,以期对内陆河流域沙漠化防治、生态修复与区域生态安全提供一定的指导意义。

1 研究区自然概况

石羊河流域中、下游的民勤盆地,从南到北海拔1 290~1 400 m;年降水量72.4~115.9 mm,年蒸发量2 020~3 900 mm;年均气温6.1~8.4 ℃,昼夜温差7.9~25.2 ℃,年日照时间2 873.4~3 073.5 h,无霜期150~162 d;年平均风速2.4 m·s-1,多年平均大风日数26.3 d,沙尘暴日数25 d;区域内沙漠、戈壁、荒漠化草原、荒漠山地等风沙地貌占90%,仅10%左右的绿洲、河流、湖泊等;土壤以风沙土、灰棕漠土、棕漠土、绿洲灌淤土、黄土为主。自然植被稀疏,以沙旱生荒漠植物为主,主要有唐古特白刺(Nitraria tangutorum)、多枝柽柳(Tamarix ramosissima)、泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa)、蒙古沙拐枣(Calligonum mongolicum)、盐爪爪(Kalidium foliatum)、沙蒿(Artemisia sphaerocephalla)、红砂(Reamuria soongorica)、猫头刺(Oxytropis aciphylla)、柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)、梭梭(Haloxylon ammodendron)、霸王(Zygophyllum xanthoxylum)、膜果麻黄(Ephedra przewalskii)、黑果枸杞(Lycium ruthenicum)、骆驼刺(Alhagi maurorum)、芦苇(Phragmites communis)、沙米(Agriophyllum pungens)、白茎盐生草(Halogeton glomeratus)、五星蒿(Bassia dasyphylla)、骆驼蒿(Peganum nigellastrum)、刺沙蓬(Salsola ruthenica)、蒙古虫实(Corispermumhepta mongolicum)、碱蓬(Suaeda glauca)、沙蓝刺头(Echinops gmelini)、猪毛菜(Salsola collina)、黄花矶松 ( Limonium aureum )、驼蹄瓣(Zygophyllum fabago)、沙生针茅(Stipa glareosa)、赖草(Leymus secalinus)、芨芨草(Achnatherum splendens)、西伯利亚蓼(Polygonum sibiricum)、甜甘草(Glycyrrhiza uralensis)、大花罗布麻(Poacynum hendersonii)、骆驼蓬(Peganum harmala)等。随着沙区地下水位下降,生态植被逐渐退化,沙漠化加强,植被演替加剧[1-4,15-17]。

2 研究方法

2.1 典型荒漠植物种的选择

为研究60 a来的民勤盆地生态演化与沙漠化过程,选择分布广、生态作用大、适应性强且具有长期生态稳定性、代表性的关键建群种为典型荒漠植物。通过实地调查、文献查阅、专家咨询、地方问询等方法,确定了芦苇、柽柳、白刺、盐爪爪、沙拐枣、沙蒿、霸王、红砂、膜果麻黄、梭梭10种关键植物建群种。

2.2 典型荒漠植物种群调查

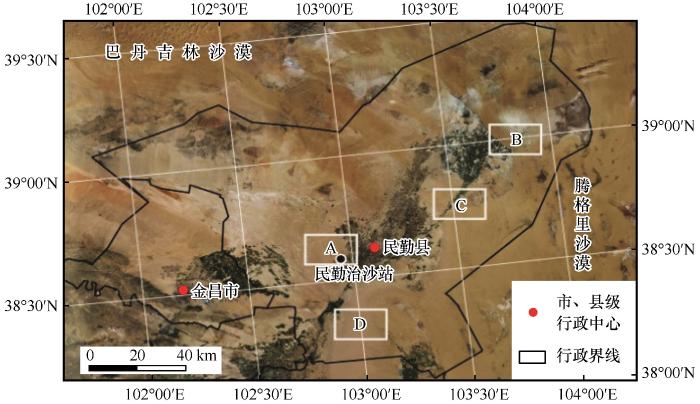

由于以上10种典型荒漠植物种在民勤沙区分布分散, 以民勤沙井子沙区(A)、青土湖及北山沙区(B)、中沙窝沙区(C)及东沙窝沙区(D)为主要调查研究区范围(图1)。在每个典型植物建群种主要分布区的中部至边缘分别设置3个样地,在样地内随机设置5个5 m×5 m或10 m×10 m样方,于2021年9月下旬测定典型植物种群及群落中植物种类、数量、高度、冠幅、覆盖度等植物生长发育指标。

图1

2.3 典型荒漠植物种群变化长期监测

利用民勤治沙站在民勤沙区的长期生态定位监测数据,其中有各沙区长期植物生长发育指标观测数据、观测井地下水位观测数据、气象站气象数据、土壤数据等,进行60 a生态监测数据对比分析。

3 结果与分析

3.1 典型荒漠植物种群分布变化特征

历史上,内陆河流域中、下游植被主要依靠来自上游的地表水和地下水生存。20世纪50—60年代以来,随着石羊河流域中、下游民勤盆地地表水逐渐消失,地下水位从1~3 m降至现在普遍的15 m以下,干旱与沙漠化发展,大面积草甸、沼生和水生植被退化和消失,沙旱生、盐生植物入侵生长,之后浅根系沙旱生植物随地下水位持续下降、土壤水盐变化与沙漠化发展而退化,更耐风沙、耐旱的深根系灌木、强旱生、超旱生和雨养性沙、旱生植物不断演替分布。大量种群绝灭和消失,植物种类也发生了很大变化,一些适应性强的种群随生境因子变化而扩展或萎缩,植被覆盖度降低,典型荒漠植物种群随水文和沙漠化发展发生了显著变化(表1)[1,3-6,17]。

表1 民勤沙区60 a来10种典型荒漠植物种群分布变化特征

Table 1

| 序号 | 植物种 | 20世纪60年代分布特征 | 变化情况 | 现主要分布区 | 现分布特征 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 芦苇 | 广布种。此时期地下水位普遍在1~3 m,各地势低洼区与禾草、柽柳等植被的草甸发育,植被覆盖度高;沙区芦苇较稀疏,生长较旺盛,为关键建群种 | 重度退化 | 青土湖、南湖、黄案滩、白土井、河岸带、红崖山水库周边、绿洲边缘及沙区 | 在季节性浅水、地下水位浅及绿洲边缘多密集生长,随地下水位下降草甸植被退化,直至雨养荒漠区稀疏或零星分布,盖度降低,生长弱小,虽广布,但重度退化 |

| 2 | 柽柳 | 广布种。在草甸草原多分布柽柳灌丛,绿洲边缘柽柳灌丛密集,沙区多柽柳灌丛沙包,与芦苇、沙生植物等生长发育良好,为关键建群种 | 重度退化 | 青土湖、黄案滩、薛百、红砂梁、扎子沟、河岸边、绿洲边缘 | 集中分布于芦苇单优群落外围地带,形成草甸灌丛-沙区灌丛沙包以及绿洲边缘灌丛沙包,大多数沙区柽柳随地下水位下降而退化和消失,已退化为区域分布种 |

| 3 | 盐爪爪 | 广布种。在草甸、湿地多分布,与芦苇、禾草、柽柳、黑果枸杞等形成草甸,沙区较稀疏,生长发育良好,主要建群种 | 重度退化 | 青土湖、南湖、黄案滩、河岸盐渍化草甸和沙区 | 多分布于中、下游各湖、河盐渍化草甸、湿地地带,各类沙区随土壤水、盐变化稀疏或零星分布,已退化为区域分布种 |

| 4 | 白刺 | 广布种。在草甸、湿地、水边分布少;地表干燥区域较多生长,生长一般,与密集的芦苇、赖草、柽柳等相间分布;沙区多白刺沙包,为主要建群种 | 扩展-退化 | 各区域均有分布,多白刺灌丛沙包 | 已发展为最广布的天然优势种群。在河、湖、湿地周边荒漠发育扩展;在绿洲边缘、沙区多灌丛沙包分布,并随地下水位下降,呈退化-稳定状态,为关键建群种 |

| 5 | 沙蒿 | 广布种。在草甸、湿地分布少,在沙区多分布,与柽柳、白刺、油蒿、芦苇、赖草、芨芨草、沙米等形成群落,生长旺盛,为主要建群种 | 退化-恢复 | 薛百、东湖、重兴、白土井、甘蒙交界区及沙区 | 属浅根系沙旱生植物,地下水位较浅区促进生长,盖度增加,地下水位下降而退化;随雨养呈生态适应性,随降水量波动而退化和恢复,仍为广布种,但稀疏、矮小化 |

| 6 | 霸王 | 区域分布种。稀疏或密集生长于民勤北部沙砾质荒漠等,常与白刺、沙蒿、油蒿、芦苇等生长,个体高大,生长良好 | 退化-扩展 | 义粮滩、莱菔山后、甘蒙交界区、红砂岗、薛白沙区等 | 多分布于覆沙地、沙砾质荒漠、干河床阶地与丘陵山岗,种群基本稳定,随干旱的波动性退化和恢复,为区域分布种 |

| 7 | 沙拐枣 | 区域分布种。在沙区常形成灌丛和灌丛沙包,与沙蒿、白刺、柽柳、芦苇等生长,根蘖繁殖扩展为主,生长发育良好 | 退化-扩展 | 薛百、宋和、红崖山水库沙区 | 水平根系发达,根蘖繁殖为主,耐旱性强,雨养沙区退化和扩展随降水而波动,沙区水分合适扩展性强,为区域扩展种 |

| 8 | 红砂 | 区域分布种。湿地、草甸、水边几乎无分布,与沙旱生植物形成群落,一些沙区有聚集和零星分布 | 扩展 | 红砂梁、红砂岗、薛百、红崖山水库、南湖沙区 | 沙区聚集、均匀和零星分布,在退化白刺、柽柳等沙包及沙地、丘间地生长发育,分布范围明显扩大,渐成为广布种 |

| 9 | 膜果麻黄 | 区域分布种。在沙砾质沙地及戈壁等区域有分布,常与白刺、泡泡刺、柽柳、芦苇、沙蒿、中麻黄、油蒿等形成群落 | 扩展 | 薛百、红砂岗、莱菔山、苏武山丘陵沙地 | 多分布于沙砾质、覆沙地的荒漠,随地下水位下降,群落其他植物种退化,植被稀疏,其种群呈扩展的趋势,为区域分布种 |

| 10 | 梭梭 | 引自新疆,区域分布种。开始引种驯化、育苗造林,主要在沙井子沙区造林,生长良好[1,3-4,7,15-17] | 扩展-退化 | 各沙区均有大面积人工造林 | 面积仅次于白刺的广布种。造林初期生长良好,多年后随造林密度和地下水位下降而退化,有自然更新林分,为关键建群种 |

资料来源于20世纪60年代以来民勤治沙站长期生态定位观测数据和实地测定数据。

3.2 典型荒漠植物种群生态适应性变化特征

3.2.1 典型草甸植物芦苇、柽柳与盐爪爪种群退化特征

表2 石羊河流域中、下游地区芦苇分布与生长特征

Table 2

过去,柽柳灌丛及其沙包在石羊河流域中、下游民勤草甸草原、沙区与绿洲边缘广布,为关键建群种。在草甸草原柽柳灌丛密布,高1.5~2.8 m,生长旺盛,民勤的红柳园、柳林湖、红柳井、柳湾等一些地名以柽柳命名,柽柳灌丛广布。大面积草甸草原沙化后,柽柳灌丛沙包形成和发育,固定了巨量流沙,在维护沙区生态平衡中起着重要作用。当地下水位3~5 m、地下水矿化度小于3 g·L-1时,柽柳灌丛生长发育良好和正常,植被覆盖度20%~70%;地下水位下降到5~6 m,柽柳生物量下降而退化;地下水位继续下降,柽柳灌丛衰亡,其沙包活化和解体[1,8,14,17-22]。目前,大面积沙区地下水位已降到15 m以下,柽柳灌丛重度退化、稀疏生长或消失,已演变成石羊河流域中、下游次要或伴生种,仅河、湖岸带、绿洲边缘及地下水位较浅区的柽柳灌丛沙包发育生长,雨养沙区仅零星生长或消失(表3)。

表3 60 a来民勤沙井子沙区柽柳、白刺种群生长发育情况

Table 3

数据来源于民勤治沙站长期生态定位监测资料。

盐爪爪是典型盐生植物,为民勤盐渍化草甸草原的重要组成部分,生长需要一定土壤盐分和浅的地下水位。相对低的土壤盐浓度环境是生长顺境(150~250 mmol·L-1,pH 8.4~9.1),而无盐或高浓度盐是逆境[23]。目前,盐爪爪集中分布于青土湖、邓马营湖、南湖、黄案滩等地的湖滨带及河岸带、盐碱滩区域,常形成盐沼湿地盐爪爪单优群落和盐爪爪+芦苇、盐爪爪+黑果枸杞、盐爪爪+柽柳群落等,植被覆盖度45%~86%,其他草甸区域也有成片至稀疏分布(表4)。几十年来,随着草甸草原沙漠化发展,地下水位下降,生态退化,各沙区仍有盐爪爪稀疏至零星分布,与沙旱生植物形成群落。近年来因民勤生态用水增加,一些湖滨扩展,低海拔区域的低洼地地下水位上升,盐爪爪、芦苇群落有所恢复。

表4 石羊河流域中、下游地区盐爪爪分布与生长调查

Table 4

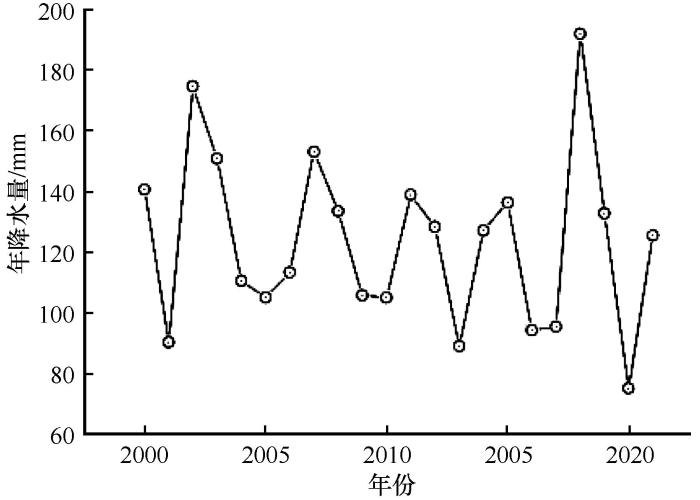

3.2.2 典型沙旱生灌木沙蒿、沙拐枣、霸王种群的波动性变化特征

过去,民勤沙区大多数沙旱生灌木主要靠地下水生长发育,并随着地下水位持续下降而普遍退化,一些种群消失;同时,一些荒漠植物种群又在完全雨养生境下逐渐形成了生态适应机制而生存和发育。沙蒿、沙拐枣、霸王、白刺等沙旱生灌木植物表现出降水量较多的年份和次年恢复生长发育,降水量少的年份降低生长,连续几年低降水后退化明显,甚至衰亡,其种群消长随年降水量大小而波动。当年降水量超过140 mm,种群生长较好,其枝叶密度增加,冠幅增大,连续2年以上较多降水,种群在区域内发育扩展;100~140 mm维持正常生长发育;低于100 mm则为退化趋势。民勤沙区年降水量变幅大、稳定性差,沙旱生植物的生长发育也随之波动。近年来,随着西北地区降水增加的趋势(图2),为雨养型灌木生长发育提供了条件[10-12,24-25]。

图2

3.2.3 强、超旱生植物白刺、红砂、膜果麻黄种群发育特征

过去,石羊河流域中、下游草甸草原的干燥地带有白刺定居生长,为次要种,在草甸草原进一步干旱和沙化过程中,耐旱耐风沙强的白刺灌丛及其沙包风沙地貌不断发展壮大,并随着地下水位持续下降,柽柳种群逐渐退化,白刺逐渐替代柽柳成为荒漠区的主要建群种[1,4,17]。目前,从青土湖底到各沙区均有白刺沙包广布,民勤沙区有近10.0万hm2的天然白刺种群,表现出荒漠植被普遍退化中白刺种群增长的过程,并演化为流域中、下游沙区广布的最大天然种群[9,26-27]。20世纪90年代以来,地下水位下降到11 m以下的沙区,也出现了白刺叶小、稀疏和不结果等退化情况,并有白刺沙包矮小化、活化、解体的现象(表3)[28-30]。

红砂为生态幅广的超旱生小灌木,随着流域中、下游生态环境恶化,沙漠化加强,植被逐渐向沙旱生、强旱生、超旱生方向演替,抗逆性强的红砂在一些退化的柽柳、白刺、梭梭沙包上入侵生长,在丘间地、盐渍化沙地、砾质沙地、戈壁中聚集、均匀和随机生长,虽然在一些群落中为伴生种,却表现出种群正在增长的趋势。常见的有柽柳+红砂群落、白刺+红砂群落、珍珠猪毛菜+红砂群落、红砂群落、红砂+霸王群落、红砂+绵刺群落等[13]。

膜果麻黄为超旱生植物,研究区有多个膜果麻黄荒漠草场,植被稀疏,常与泡泡刺、红砂、中麻黄、中亚紫菀木、沙拐枣、沙蒿等耐旱性强的植物形成群落[31]。几十年来,随着地下水位下降,在生态植被监测中发现:一些膜果麻黄草场的植物种减少,与沙蒿、白刺、泡泡刺、红砂等形成群落,植被覆盖度降低,而膜果麻黄灌丛沙包逐渐增大,种群优势度增加,生长较好,且在民-昌公路26~30 km处的膜果麻黄草场中,种群平均向外扩展了1~3 km,其间中、小膜果麻黄灌丛生长旺盛,一些已积沙形成灌丛沙包,其他草场亦相似,表现出膜果麻黄种群扩展的趋势。

3.2.4 人工梭梭林种群变化特征

石羊河流域中、下游从20世纪60年代中期开始营造人工梭梭林固沙,栽植株行距有1 m×1 m、1 m×2 m、1.5 m×2 m、2 m×3 m、2 m×4 m等,早期生长良好,大多数株高生长到1.5~2.5 m,冠幅1.30~2.70 m×1.3~2.5 m,80年代地下水位下降到6.5~6.9 m后梭梭林出现衰退和自疏,且密度越大衰亡越严重,甚至全部死亡[14-15,32]。经长期调查和水分平衡研究得出:雨养条件下民勤沙区梭梭承载密度为570株·hm-2、凉州沙区1 200株·hm-2(年降水量130~150 mm),可保持自然生长。近年来,民勤沙区梭梭多以2 m×4 m、2.5 m×4 m株行距造林,密度大,早期生长良好,5~10 a后出现衰退、自疏和死亡现象;而在半固定半流动沙区2 m×2~4 m品字型2行造林、带间距6 m、8 m的低密度行带状造林,接近自然承载力,其稳定性和持续性增强。近年来,随着山水林田湖草沙等生态项目实施,每年梭梭林地面积仍以0.2万~0.5×万hm2发展,梭梭防风固沙林已发展成民勤沙区最大的人工林种群,面积达7.0万hm2以上,部分区域天然更新能力增强,天然更新林木增加,其高度和冠幅均小于人工林,是生态适应的结果。

3.3 典型荒漠植物种群生长现状

目前,随着民勤干旱加强与沙漠化发展,雨养沙区不断扩展,白刺、红砂、膜果麻黄等个别植物种群发育扩展,沙蒿、沙拐枣、霸王等随降水波动式变化,荒漠草本植物季节性变化,而多数荒漠植物整体处于退化状态,表现为生长量降低、灌丛萎缩、更新减少、植被覆盖度下降、固沙效益降低等[1,15,17,27,30]。不同区域测定的典型植物生长高度、覆盖度的最高、最低值分别为:白刺97.0、18.0 cm和36.0%、6.7%;柽柳203.0、30.6 cm和60.8%、11.3%;沙蒿71.4、6.0 cm和17.7%、0.75%;膜果麻黄50.3、15.0 cm和8.2%、4.6%;红砂49.1、5.0 cm和9.6%、2.8%;盐爪爪38.0、20.0 cm和23.5%、10.2%;沙拐枣115.0、35.0 cm和13.1%、2.3%;霸王105.0、31.0 cm和6.1%、1.5%;梭梭245.0、87.0 cm和25.0%、4.1%。这表明不同生境、地形地貌区典型荒漠植物种群与群落植被生长状况差异明显,是生境因子变化的生态适应性结果(表5)。

表5 石羊河流域中、下游荒漠区典型荒漠灌木植物种群生长现状调查

Table 5

| 柽柳 | 盐渍化滩地 | 73.00±29.87 | 23.90±8.72 | 13.23±7.65 | 8.74±4.62 | 10.00±4.18 | 5.46±4.24 |

| 盐渍化滩地 | 52.00±10.37 | 50.28±7.98 | 15.07±12.51 | 2.52±2.30 | 10.00±4.18 | 1.64±1.16 | |

每个区域设置样地2个,5 m×5 m 样方各5个,测定植物指标。

4 讨论

中国西北干旱区内陆河流域中、下游历史上以大面积水域、沼泽、湿地和草甸草原为主,随着长期气候旱化、绿洲扩展与地下水位下降逐渐向沙漠化发展,其植被也从水生、沼泽、草甸植被逐渐向中生、沙生、沙旱生、强、超旱生植被演变[1]。石羊河流域中、下游的民勤县已变为90%的沙漠、戈壁和沙漠化土地与仅10%左右的绿洲,自然植被总体表现为:在季节性水域、河漫滩、湖滨、沼泽区多为茂密的芦苇、禾草、香蒲等优势的草甸植物群落,植被覆盖度60%~90%;地下水位1~3 m区随土壤盐分变化以芦苇、禾草、柽柳、盐爪爪等草甸植物群落为主,植被覆盖度50%~80%;在地下水位3~5 m区草甸植被退化,沙漠化发展,柽柳沙包、白刺沙包发育良好,季节性沙旱生、盐生草本及部分草甸植被发育,植被覆盖度20%~50%;地下水位5~7 m区柽柳、沙蒿、霸王、中麻黄等植被退化,白刺、红砂、膜果麻黄、泡泡刺等强、超旱生灌木植物在植被退化中优势度增加,季节性沙旱生草本植物发育,植被覆盖度15%~30%,地下水位继续下降,植被雨养性增强,植被覆盖度下降到5%~20%,风沙活动加强,沙漠化重度发展[1-4,17,22]。

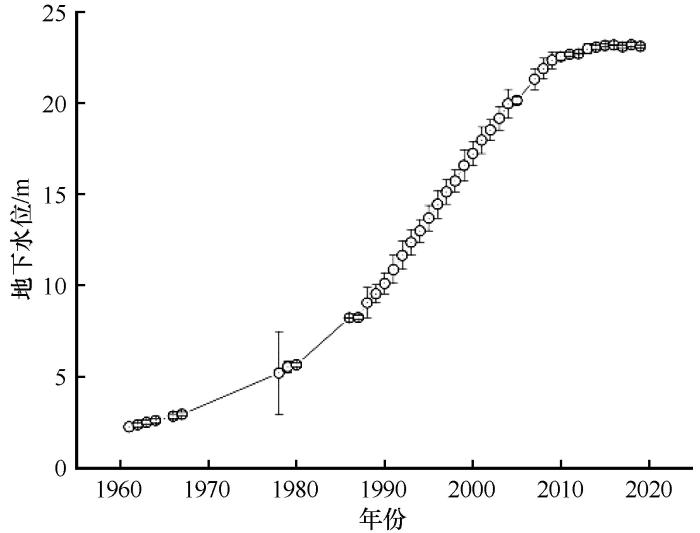

近年来,随着石羊河流域综合治理工程实施与水资源统筹,关井压田、退耕还林(草)、节水灌溉、生态用水供给等措施实施,流域中、下游来水量增加,局部区域地下水位上升和人工补给下,民勤盆地青土湖、南湖、黄案滩等湿地区植被恢复,流沙消失,形成了一些以湿地为中心的微域性生态屏障,对当地气候调节、改善生态、阻止沙漠化起到了一定作用;而多数沙区地下水位仍在下降,但下降速度减缓,并在未来有缓慢上升趋势(图3),近期内对生态恢复影响有限。总体上,石羊河流域中、下游降水稀少,生态植被以地表水和地下水为主要驱动因子,在有地表水和地下水位较浅的区域植被覆盖度大,生态正向发展,沙漠化被遏制,并随着地下水位下降,植被覆盖度渐低,土地沙漠化发展,生态仍逆向演化[1-3,17,33-35]。

图3

图3

60 a来民勤地下水位下降过程及趋势

Fig.3

The ground water-table decline process and tendency in 60 a

5 结论

民勤盆地自20世纪50—60年代以来,随着地表水消失、地下水位下降,草甸植被大面积退化,沙漠化过程加剧,生态植被演替加快,并不断向沙、旱生和强、超旱生方向演化,大量物种消失,植被覆盖度下降,荒漠植被发生了显著变化。

过去民勤广布的草甸关键建群种芦苇、柽柳、盐爪爪种群整体衰退,一些沙区消失,目前仅在河、湖岸及绿洲边缘生长较好;白刺种群在沙漠化过程中不断扩展而广布,逐渐替代了柽柳种群,成为石羊河流域中、下游沙区最大的天然种群,在一些干旱沙区也出现了衰退和死亡现象;膜果麻黄、红砂属超旱生植物,其种群在荒漠植被退化中不同程度地扩展;沙蒿、沙拐枣、霸王等浅根系灌木种群随地下水位下降而退化,并伴随着降水而波动性扩展或衰退;梭梭人工种群的造林面积不断增加,已发展成为民勤沙区仅次于白刺且广布的人工种群,多年人工梭梭林也出现普遍的自疏和退化。

近年来,随着石羊河流域综合治理工程实施,民勤生态用水增加,局部区域地下水位有所上升,形成了一些以湿地为中心的微域性生态屏障,对遏制沙漠化起到了积极作用,而多数沙区的地下水位下降减缓,未来有上升的趋势,但近期内对生态恢复影响有限,沙漠化仍在发展,生态恢复也是一个相对缓慢的过程。

参考文献

干旱区绿洲化、荒漠化研究的进展与趋势

[J].

Probabilistic model predicts dynamics of vegetation biomass in a desert ecosystem in NW China

[J].

气候变化下蒙古沙拐枣(Calligonum mongolicum)适宜生境预测

[J].

柽柳(Tamarix spp.)和梭梭(Haloxylon ammodendron)的“肥岛”效应

[J].

柽柳属(Tamarix)植物生境适应机制与资源价值研究进展

[J].

黑河中游荒漠绿洲过渡带多枝柽柳对地下水位变化的生理生态响应与适应

[J].

民勤荒漠绿洲过渡带灌丛沙堆形态特征及分布格局

[J].

蒸发条件下潜水埋深对土壤-柽柳水盐分布的影响

[J].

白刺沙包浅层土壤水分动态及其对不同降雨量的响应

[J].

干旱内陆河流域生态安全格局的构建及优化

[J].

Ecological restoration and recovery in the wind-blown sand hazard areas of Northern China:relationship between soil water and carrying capacity for vegetation in the Tengger Desert

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号