0 引言

草原是全球分布最广的植被,是陆地生态系统的重要组成部分[1],是牧民赖以生存的重要物质条件,是牧区社会经济发展的重要基础。草原生态的优劣不仅直接影响生态环境,而且会对农牧民的收入产生直接影响。平衡的草畜利用关系是草原永续健康发展的必然要求。2011年国家在内蒙古等8个牧区省份实施第一轮草原生态保护补助奖励政策(简称草原补奖政策)[2],“十三五”期间国家启动实施了新一轮草原补奖政策,“十四五”期间国家将继续实施第三轮草原补奖政策[3]。草原补奖政策旨在加快转变牧区畜牧业发展方式,稳步增强牧区经济可持续发展能力,建立草原生态安全屏障,促进形成牧区人与自然和谐发展的局面。目前,中国草原补奖政策评价主要运用了案例调查法、指标体系法、实证分析法,主要探讨政策对畜牧业生产的影响、政策实施效果、政策存在问题与对策建议等方面。

祁连山是国家重点生态功能区,承担着维护青藏高原生态平衡、保障黄河和河西内陆河径流补给的重任,也是中国生物多样性保护优先区域,在国家生态建设中具有十分重要的战略地位[4]。该区域一直是裕固族、藏族、蒙古族等少数民族聚居区,是以放牧为主的传统畜牧业生产基地。自国家实施草原补奖政策以后,甘肃省将祁连山国家公园内的草原全部纳入草原补奖政策实施范围,实行禁牧和草畜平衡管理。禁牧补助和草畜平衡补奖提高了农牧民的家庭收入[5],草地生态得到一定程度的恢复[6-8],农牧民对政策的满意度较高[9-11]。祁连山保护区自实施草原补奖政策以来,尚未对实施政策的效益进行过调查和评价。本研究以祁连山国家公园(张掖段)作为研究区,其范围涉及肃南裕固族自治县(简称肃南县)、民乐县、中农发山丹马场,占祁连山国家公园甘肃片区总面积的39.27%。以问卷调查和实地访谈数据为材料,研究项目区草原补奖政策实施后影响农牧民收入的主要影响因子和政策实施后满意情况等,以期能够为国家公园内草原补奖政策的实施提供参考,在促进国家公园生态健康发展、农牧民收入增长、生态持续向优等方面发挥积极作用。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

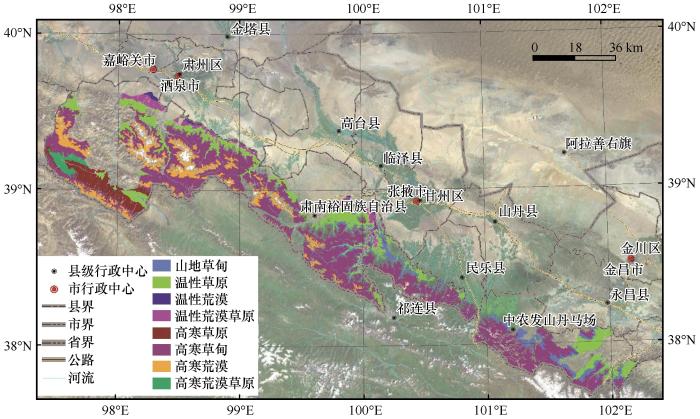

祁连山国家公园(张掖段)位于河西走廊中段,地理坐标为37°38′25″—39°38′37″N、97°23′17″—102°12′32″E。祁连山国家公园总面积5.02万km2,分为甘肃省和青海省2个片区,其中甘肃省片区3.44万km2,占总面积的68.5%。地处高寒地带,东南季风从东向西由强及弱,形成东西差异明显的高寒生态系统,属高原大陆性气候,海拔2 000~4 000 m。草原类型有高寒草甸、高寒草原、高寒荒漠、高寒荒漠草原、山地草甸、温性草原、温性荒漠和温性荒漠草原,其中项目区以高寒草甸、温性草原和高寒荒漠为主(图1)。

图1

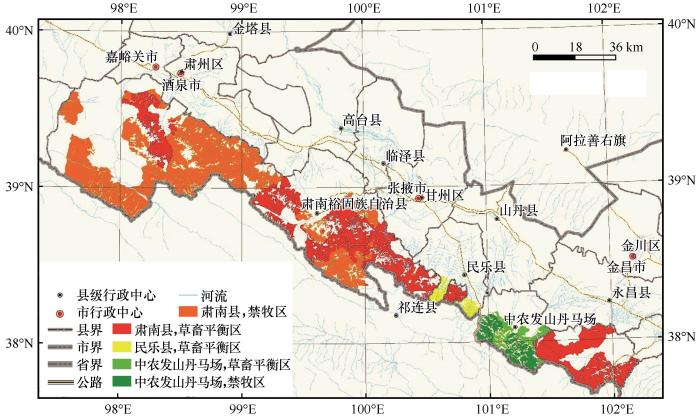

祁连山国家公园(张掖段)面积1.35万km2,其中肃南县所占面积最大,民乐县较小。研究区草原补奖总面积1.10万km2,禁牧补奖面积大于草畜平衡补奖面积,其中肃南县草原补奖总面积占90.04%,禁牧补奖面积占一半以上,民乐县全部为草畜平衡补奖类型,中农发山丹马场禁牧补奖面积占60.17%(图2)。

图2

1.2 抽样方法

本研究选择祁连山国家公园(张掖段)的民乐县、肃南县及中农发山丹马场3个典型县(单位),综合考量各县(单位)面积、草原类型、草原补奖类型等因素,在每一个典型县(单位)中选择具有代表性的乡镇(场)作为调研点,随机抽取牧户进行调研。

调研时间分为两个阶段,分别是2021年9月和2022年6月,共计45 d,累计调研8个乡镇(场)105户家庭,获得有效反馈102份,其中:禁牧46户,草畜平衡56户。与此同时,对张掖市及相关县的政府、基层林场工作人员进行了访问,获得有效反馈问卷38份。

1.3 样本特征

1.3.1 样本总体情况

表1 研究区政府工作人员调研样本基本情况统计

Table 1

| 序号 | 变量 | 度量 | 极小值 | 极大值 | 均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本情况 | ||||||

| 1 | 性别 | 1=男,2=女 | 1 | 2 | 1.58 | 0.50 |

| 2 | 年龄 | 25 | 58 | 39.18 | 10.21 | |

| 3 | 民族 | 1=汉族,2=藏族,3=裕固族,4=回族,5=土族 | 1 | 3 | 1.26 | 0.60 |

| 4 | 学历 | 1=文盲,2=小学,3=初中,4=高中,5=中专,6=大专 | 1 | 6 | 4.55 | 1.08 |

| 5 | 职级 | 1=正科,2=副科,3=科员,4=村干部 | 1 | 4 | 2.59 | 0.83 |

| 6 | 所从事行业 | 1=林草部门,2=政府管理人员,3=其他人员 | 1 | 3 | 1.22 | 0.53 |

| 草原补奖政策认知情况 | ||||||

| 7 | 对草原生态补奖标准设置是否合理 | 1=非常不合理,2=不了解,3=一般,4=比较合理,5=非常合理 | 1 | 5 | 4.11 | 1.15 |

| 8 | 政府部门对补奖资金的监管情况 | 1=监管严格,2=有一定的监管,3=一般,4=监管不到位,5=监管不力 | 1 | 3 | 1.24 | 0.50 |

表2 研究区农牧民调研样本基本情况统计

Table 2

| 序号 | 变量 | 度量 | 极小值 | 极大值 | 均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般社会经济特征指标 | ||||||

| 1 | 性别 | 1=男,2=女 | 1 | 2 | 1.17 | 0.38 |

| 2 | 年龄 | 24 | 74 | 49.80 | 10.34 | |

| 3 | 民族 | 1=汉族,2=藏族,3=裕固族,4=回族,5=土族 | 1 | 5 | 1.96 | 1.07 |

| 4 | 学历 | 1=文盲,2=小学,3=初中,4=高中,5=中专,6=大专 | 1 | 6 | 3.09 | 1.04 |

| 5 | 家庭性质 | 1=牧户,2=半农半牧 | 1 | 2 | 1.29 | 0.46 |

| 6 | 家庭人口/人 | 1 | 7 | 3.65 | 1.34 | |

| 7 | 劳动力人口/人 | 1 | 4 | 2.13 | 0.74 | |

| 8 | 家庭承包草场总面积/hm2 | 0 | 762.67 | 103.11 | 110.63 | |

| 9 | 人工饲草地面积/hm2 | 0 | 132.00 | 3.05 | 17.39 | |

| 10 | 饲草购置/t | 0 | 60.00 | 10.74 | 13.88 | |

| 11 | 存栏数/头(只) | 0 | 500 | 127.32 | 130.76 | |

| 12 | 出栏数/头(只) | 0 | 278 | 64.60 | 70.10 | |

| 13 | 家庭年收入/万元 | 0.75 | 32.53 | 11.31 | 7.19 | |

| 13.1 畜牧业生产收入/万元 | 0.00 | 31.10 | 7.27 | 6.50 | ||

| 13.2 草原补奖政策生态补贴收入/万元 | 0.00 | 12.80 | 1.80 | 1.78 | ||

| 13.3 其他收入/万元 | 0.00 | 16.00 | 2.26 | 3.01 | ||

| 14 | 家庭年支出/万元 | 1.00 | 26.00 | 7.92 | 5.42 | |

| 14.1 畜牧业生产支出/万元 | 0.00 | 15.00 | 3.66 | 3.72 | ||

| 14.2 其他生产支出/万元 | 0.00 | 11.00 | 0.75 | 1.41 | ||

| 14.3 其他生活支出/万元 | 0.20 | 10.00 | 3.50 | 2.22 | ||

| 草原补奖政策实施效果 | ||||||

| 15 | 草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用 | 1=没有改善,2=改善程度较小,3=平衡,4=改善程度较大,5=改善程度很大 | 1 | 5 | 4.02 | 0.91 |

| 16 | 对草原补奖政策满意程度 | 1=非常不满意,2=比较不满意,3=一般,4=比较满意,5=非常满意 | 2 | 5 | 4.12 | 0.85 |

| 17 | 草原补奖政策实施后的收入变化情况 | 1=减少很多,2=减少一些,3=维持稳定,4=增加一些,5=增加很多 | 1 | 5 | 3.25 | 1.08 |

| 18 | 草原补奖政策实施后是否对畜牧结构进行了优化调整 | 1=是,2=否 | 1 | 2 | 1.10 | 0.30 |

| 19 | 是否存在在禁牧区放牧、超载放牧等违规行为 | 1=是,2=否 | 2 | 2 | 2.00 | 0.00 |

| 草原补奖政策认知程度 | ||||||

| 20 | 是否了解草原补奖政策及标准 | 1=完全不了解,2=不了解,3=一般,4=比较了解,5=非常了解 | 1 | 5 | 3.97 | 1.11 |

| 21 | 是否支持草原补奖政策的实施 | 1=非常不支持,2=比较不支持,3=一般,4=比较支持,5=非常支持 | 1 | 5 | 4.42 | 0.86 |

| 22 | 草原禁牧补助标准设定是否合理 | 1=偏低,2=说不清楚,3=合理 | 1 | 3 | 2.10 | 0.93 |

| 23 | 政府设定的核定载畜量是否合理 | 1=偏低,2=说不清楚,3=合理 | 1 | 3 | 2.62 | 0.75 |

| 草原补奖政策执行情况 | ||||||

| 24 | 草原生态补贴发放是否及时 | 1=及时,2=不及时 | 1 | 2 | 1.03 | 0.17 |

| 25 | 草原生态补贴发放是否足额 | 1=足额,2=不足额 | 1 | 2 | 1.01 | 0.10 |

| 26 | 政府对补奖资金的监管情况 | 1=监管严格,2=有一定的监管,3=一般,4=监管不到位,5=监管不力 | 1 | 3 | 1.19 | 0.51 |

1.3.2 农牧民家庭的基本状况

本次调研家庭以纯牧户为主,占比70.59%,其余30户为半农半牧户。研究区农牧民受初中文化教育及以上水平达71.57%,民乐县、肃南县以及中农发山丹马场受教育情况基本一致,以受初中教育水平最多。研究区被调查的农牧民民族以汉族和裕固族为主。

1.4 奖补方式和标准

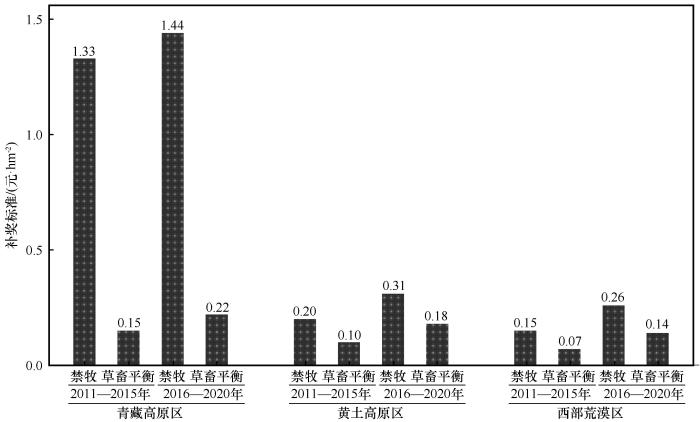

为体现不同草原类型在草原生态补奖中的差异性,甘肃省将省内草原划分为青藏高原区、黄土高原区、西部荒漠区3种类型,补奖标准见图3。肃南县属于青藏高原区,中农发山丹马场、民乐县属于西部荒漠区。

图3

2 研究方法

2.1 数据统计与变量选取

本研究运用主成分分析法对102户农牧民家庭所涉及到的26项问题进行统计分析。由于各变量互相之间存在着共线性问题,为使主成分提取效果最优,剔除弱相关题项。通过KMO和Bartlett检验发现,KMO检验系数为0.69(表3),系数取值范围

表3 调查结果KMO 和 Bartlett 的检验

Table 3

| 取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量 | 0.69 | |

|---|---|---|

| Bartlett 的球形度检验 | 近似卡方 | 1 240.35 |

| df | 253 | |

| Sig. | 0 | |

为0~1,越接近1,说明问卷的效果较好,根据球性检验的显著性可以看出,本次实验的显著性无限接近0,拒绝原假设,调查问卷整体具有良好的效果,可以进行主成分的提取。

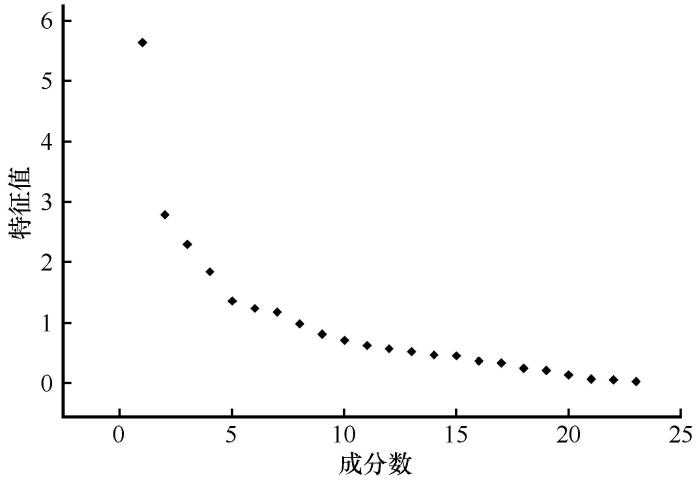

主成分提取结果表明,本研究特征值大于1的主成分有7个,分别能够解释总方差的24.54%、12.16%、9.99%、8.03%、5.91%、5.40%、5.14%。碎石图也表明应提取前7位主成分比较符合研究实际需要(图4)。

图4

7个主成分解释总方差中71.18%的变异。在第1主成分上,畜牧业生产收入、存栏数、出栏数、家庭年收入、家庭年支出、畜牧业生产支出的载荷最大;在第2主成分上,对草原补奖政策满意程度、草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用、草原补奖政策实施后的收入变化情况、政府对补奖资金的监管情况的载荷最大;在第3主成分上,草原生态补贴发放是否及时、草原补奖政策生态补贴收入、饲草购置、家庭承包草场总面积的载荷最大;在第4主成分上,劳动力人口、家庭性质、家庭人口、草原禁牧补助标准设定是否合理的载荷最大;在第5主成分上,学历、年龄的载荷最大;在第6主成分上,是否支持草原补奖政策的实施、性别的载荷最大;在第7主成分上,政府设定的核定载畜量是否合理载荷最大(表4)。

表4 旋转成分矩阵(最大方差法)

Table 4

| 变量 | 主成分 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 畜牧业生产收入 | 0.93 | -0.01 | 0.04 | -0.05 | 0.12 | -0.03 | -0.15 |

| 存栏数 | 0.91 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.11 | 0.10 | 0.01 |

| 出栏数 | 0.90 | -0.04 | -0.13 | -0.08 | -0.19 | 0.01 | -0.08 |

| 家庭年收入 | 0.87 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | -0.09 |

| 家庭年支出 | 0.83 | 0.00 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.04 | 0.14 |

| 畜牧业生产支出 | 0.76 | -0.06 | 0.34 | 0.22 | 0.10 | -0.17 | 0.21 |

| 对草原补奖政策满意程度 | 0.07 | 0.78 | -0.13 | -0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.17 |

| 草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用 | -0.11 | 0.72 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | -0.17 | -0.27 |

| 草原补奖政策实施后的收入变化情况 | 0.04 | 0.68 | -0.01 | -0.32 | -0.24 | -0.03 | 0.15 |

| 政府对补奖资金的监管情况 | 0.05 | -0.67 | 0.01 | -0.18 | 0.10 | -0.18 | 0.03 |

| 草原生态补贴发放是否及时 | -0.05 | -0.26 | 0.78 | -0.14 | -0.13 | -0.09 | -0.14 |

| 草原补奖政策生态补贴收入 | 0.08 | 0.25 | 0.70 | 0.02 | 0.08 | 0.39 | -0.05 |

| 家庭承包草场总面积 | 0.34 | 0.00 | 0.64 | -0.20 | -0.07 | 0.34 | -0.20 |

| 饲草购置 | 0.41 | -0.09 | 0.61 | 0.25 | -0.01 | -0.10 | 0.28 |

| 劳动力人口 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.67 | -0.20 | -0.08 | -0.13 |

| 家庭性质 | -0.39 | 0.06 | -0.06 | 0.65 | 0.13 | -0.18 | -0.01 |

| 家庭人口 | 0.23 | -0.16 | -0.16 | 0.64 | 0.14 | 0.29 | -0.16 |

| 草原禁牧补助标准设定是否合理 | -0.03 | 0.30 | -0.03 | -0.46 | 0.03 | -0.05 | -0.45 |

| 学历 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.02 | 0.84 | -0.04 | 0.07 |

| 年龄 | -0.27 | 0.47 | 0.02 | -0.03 | -0.58 | -0.05 | 0.09 |

| 性别 | -0.03 | -0.06 | 0.24 | -0.07 | -0.07 | 0.79 | 0.08 |

| 是否支持草原补奖政策的实施 | 0.04 | 0.41 | -0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.46 | -0.07 |

| 政府设定的核定载畜量是否合理 | -0.07 | 0.18 | -0.14 | -0.27 | 0.05 | 0.02 | 0.77 |

2.2 模型建立

2.2.1 多元线性回归模型

多元线性回归模型是一种统计分析方法,利用数据统计中的回归分析来确定多个变量之间的定量关系。结合主成分数据分析结果和其他学者研究,本研究将学历、草原补奖政策生态补贴收入、其他收入、存栏数、家庭人口、年龄、畜牧业生产支出等7个成分变量作为自变量,将农牧民家庭总收入作为因变量,构建模型如下:

式中:y为农牧民家庭总收入;β0为常数项;X1为学历;X2为草原补奖政策生态补贴收入;X3为其他收入;X4为存栏数;X5为家庭人口;X6为年龄;X7为畜牧业生产支出;βi (i=1,2,…,7)为自变量系数。

2.2.2 多元有序Logistic回归模型

则有如下方程成立:

式中:xi 为自变量;µ为随机扰动项;p为概率;αi 为截距项;βi 为自变量xi 的系数;k为自变量的个数。

3 结果

3.1 影响农牧民家庭收入的主要因素

根据多元线性回归分析结果(表5),得到回归方程如下:

表5 影响农牧民家庭总收入的主要因素多元线性回归分析

Table 5

| 自变量 | 非标准化系数 | t | Sig. | 线性统计量 | |

|---|---|---|---|---|---|

| B | 容差 | VIF | |||

| β0(常量) | 2.44 | 0.78 | 0.436 | ||

| 学历(X1) | 0.62 | 1.60 | 0.112 | 0.88 | 1.13 |

| 草原补奖政策生态补贴收入(X2) | 0.85 | 3.91 | 0.000 | 0.94 | 1.06 |

| 其他收入(X3) | 0.68 | 4.80 | 0.000 | 0.78 | 1.28 |

| 存栏数(X4) | 0.03 | 6.49 | 0.000 | 0.53 | 1.88 |

| 家庭人口(X5) | 0.17 | 0.55 | 0.581 | 0.80 | 1.26 |

| 年龄(X6) | -0.05 | -1.11 | 0.269 | 0.79 | 1.26 |

| 畜牧业生产支出(X7) | 0.62 | 4.37 | 0.000 | 0.52 | 1.94 |

df=7,R2=0.747,sig=0.000。

从表5可以看出,草原补奖政策生态补贴收入(X2)、其他收入(X3)、存栏数(X4)、畜牧业生产支出(X7)与牧民家庭总收入(y)呈现显著相关。

草原补奖政策生态补贴收入(X2)的回归系数为0.85,是8个回归系数中最大的一个,说明该项对农牧民家庭总收入的影响最大,草原补奖政策生态补贴收入是农牧民收入的主要组成成分之一,该收入的多少与农牧民的草原面积、草原的类型有着正相关关系。

其他收入(X3)的回归系数位列第二,为0.68,其他收入反映的是农牧民家庭外出务工所得,与家庭中具有劳动能力的人数有直接的关系,根据调查人员与农牧民面对面访谈发现,一般情况下外出务工的多为青年人群,而年长者则习惯于以放牧为生。

存栏数(X4)回归系数数值最小,为0.03,说明存栏数与牧民家庭总收入呈现正向相关,存栏数越多意味着家庭收入就越高,相关系数值较小,原因是农牧民虽然有一定的存栏数,但是调查年份出栏数量相对较少。

畜牧业生产支出(X7)回归系数数值大小次于其他收入,说明畜牧业生产支出越多,牧民家庭总收入越多,主要原因是畜牧业的生产支出侧面反映出农牧民家庭养殖的牲畜情况和经营草原面积,畜牧业支出越高,说明购买牲畜的能力越强,拥有的牲畜量越多,草原面积越大,用于维护围栏设施、鼠虫害防治等的支出相应越高。

3.2 政策实施后的满意情况

3.2.1 政策实施后的满意情况

项目区农牧民调查显示,79.50%被调查者对草原补奖政策的实施持满意态度;78.43%被调查者认为草原补奖政策的实施对生态具有改善作用,13.70%的被调查者认为草原补奖政策的实施对生态具有改善作用恰好达到平衡;54.90%被调查者认为草原补奖政策实施后收入增加,19.61%被调查者认为收入保持平衡;91.17%的被调查者比较支持该项政策(表6)。从补奖类型来看,农牧民对禁牧和草畜平衡的实施情况满意度总体相差不大。

表6 农牧民对政策的满意情况频数统计

Table 6

| 变量 | 类型 | 民乐县 | 山丹马场 | 肃南县 | 合计 |

|---|---|---|---|---|---|

| 草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用 | 没有改善 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 改善程度较小 | 3 | 0 | 4 | 7 | |

| 平衡 | 0 | 1 | 13 | 14 | |

| 改善程度较大 | 3 | 1 | 43 | 47 | |

| 改善程度很大 | 2 | 5 | 26 | 33 | |

| 对草原补奖政策满意程度 | 比较不满意 | 0 | 1 | 4 | 5 |

| 一般 | 3 | 6 | 7 | 16 | |

| 比较满意 | 5 | 0 | 38 | 43 | |

| 非常满意 | 0 | 0 | 38 | 38 | |

| 草原补奖政策实施后的收入变化情况 | 减少很多 | 1 | 2 | 6 | 9 |

| 减少一些 | 3 | 5 | 9 | 17 | |

| 维持稳定 | 0 | 0 | 20 | 20 | |

| 增加一些 | 4 | 0 | 47 | 51 | |

| 增加很多 | 0 | 0 | 5 | 5 | |

| 草原补奖政策实施后是否对畜牧结构进行了优化调整 | 是 | 8 | 3 | 81 | 92 |

| 否 | 0 | 4 | 6 | 10 | |

| 是否存在在禁牧区放牧、超载放牧等违规行为 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 否 | 8 | 7 | 87 | 102 | |

| 是否支持草原补奖政策的实施 | 非常不支持 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 比较不支持 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

| 一般 | 1 | 1 | 2 | 4 | |

| 比较支持 | 3 | 4 | 27 | 34 | |

| 非常支持 | 4 | 2 | 53 | 59 | |

| 政府设定的核定载畜量是否合理 | 偏低 | 1 | 7 | 8 | 16 |

| 说不清楚 | 1 | 0 | 4 | 5 | |

| 合理 | 6 | 0 | 71 | 77 |

3.2.2 影响政策实施满意因子

将因变量和自变量置于模型中进行多元有序Logistic回归分析,并逐步去除相关不相关题项。模型的似然比检验结果用于分析模型整体有效性,得到P=0<0.05,说明模型有效。平行性检验是检验自变量各取值水平对因变量的影响在各个回归方程中是否相同,通过平行性检验得到P=0.36,通过平行性检验,可进一步进行分析。回归结果如表7所列。

表7 多元有序Logistic回归运行结果

Table 7

| 参数 | B | 标准 误差 | 95%Wald置信区间 | 假设检验 | Exp B | 95% Exp B的Wald置信区间 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下限 | 上限 | Wald卡方 | df | Sig. | 下限 | 上限 | ||||

| [Y1=比较不满意] | -6.51 | 0.89 | -8.25 | -4.76 | 53.41 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0.01 |

| [Y1=一般] | -4.24 | 0.66 | -5.53 | -2.95 | 41.57 | 1 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |

| [Y1=比较满意] | -1.08 | 0.45 | -1.96 | -0.20 | 5.81 | 1 | 0.016 | 0.34 | 0.14 | 0.82 |

| [X1=没有改善] | -3.26 | 2.87 | -8.89 | 2.37 | 1.29 | 1 | 0.256 | 0.04 | 0 | 10.67 |

| [X1=改善程度较小] | -3.75 | 0.92 | -5.57 | -1.94 | 16.46 | 1 | 0.000 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |

| [X1=平衡] | -3.02 | 0.76 | -4.51 | -1.54 | 15.91 | 1 | 0.000 | 0.05 | 0.01 | 0.22 |

| [X1=改善程度较大] | -0.54 | 0.51 | -1.55 | 0.47 | 1.12 | 1 | 0.290 | 0.58 | 0.21 | 1.59 |

| [X1=改善程度很大] | 0a | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . |

| [X2=非常不支持] | -2.11 | 2.11 | -6.24 | 2.01 | 1.01 | 1 | 0.316 | 0.12 | 0.00 | 7.49 |

| [X2=比较不支持] | -2.28 | 1.46 | -5.15 | 0.59 | 2.43 | 1 | 0.119 | 0.10 | 0.01 | 1.80 |

| [X2=一般] | -3.08 | 1.10 | -5.23 | -0.93 | 7.91 | 1 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.39 |

| [X2=比较支持] | -1.24 | 0.47 | -2.16 | -0.32 | 7.00 | 1 | 0.008 | 0.29 | 0.12 | 0.72 |

| [X2=非常支持] | 0a | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . |

| [X3=偏低] | -2.57 | 0.65 | -3.84 | -1.30 | 15.80 | 1 | 0.000 | 0.08 | 0.02 | 0.27 |

| [X3=说不清楚] | -0.91 | 0.97 | -2.81 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.349 | 0.40 | 0.06 | 2.70 |

| [X3=合理] | 0a | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . |

| (刻度) | 1b | |||||||||

因变量:对草原补奖政策满意程度。模型: (阈值),X1,X2,X3。a参数是冗余的,因此设置为零。 b 固定在显示值。

草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用(X1)。政策实施后的满意情况表现为:改善程度较小是改善程度很大的0.02倍(P=0,OR=0.02),平衡是改善程度很大的0.05倍(P=0,OR=0.05)。

是否支持草原补奖政策的实施(X2)。政策实施后的满意情况表现为:一般是非常支持的0.05倍(P=0.005,OR=0.05),比较支持是非常支持的0.29倍(P=0.008,OR=0.29)。

政府设定的核定载畜量是否合理(X3)。政策实施后的满意情况表现为:偏低是合理的0.08倍(P=0,OR=0.08)。

4 讨论

4.1 草原补奖政策实施后凸显出的问题

近年来,国家持续实施草原补奖政策,各级力量不断加大对草原的保护和修复力度,草原生态持续恢复,生物多样性明显增加,草原无序利用、过度开发、严重过牧的状况得到扭转[14]。同时也凸显出一些问题。

4.1.1 植被盖度增大致使草原防火压力增大

据实地走访和采集草原地上生物量发现,随着草原补奖政策的实施,部分区域的植被生长状况非常好,植被盖度达到95%以上。但随着禁牧措施的持续实施,一方面使地上蓄积的植被生物量产生浪费,局部地段草皮出现发霉,另一方面也给草原防火带来巨大的挑战,高盖度、高植被蓄积量致使防火形势日益严峻。目前草原防火通道还不尽完善,地方草原保护站点、农牧民草原防火压力陡增。例如,调查点张掖市民乐县南丰乡炒面庄村等点由于禁牧免受人为干扰的草原植被盖度较好,植被盖度均高达93.6%。调查点肃南县马蹄寺长岭村、中农发山丹马场一分场八队和二队等调查点实施了草畜平衡政策,但植被盖度同样高达94.3%以上。经分析与核定载畜量较低有直接关系。

4.1.2 农牧民补助标准或保底资金期望值偏低

根据实地走访发现,48.51%的农牧民认为草原禁牧补助标准设定较为合理,12.87%的农牧民说不清楚,还有38.61%的农牧民认为补助标准设定偏低。往往家庭承包草场面积小的农牧户希望提高个人保底资金,有助于增加家庭收入。三成以上农牧户希望提高补助标准,在遇干旱年份时期望国家给予额外的资金支持,以帮助农牧民度过特殊时期。

4.1.3 野生动物种群数量扩大破坏草场

走访发现,随着草原补奖政策的实施,保护区内野生动物出没频繁,不仅影响农牧民正常放牧,而且对草场造成严重破坏。调查中以康乐镇、皇城镇等地较为突出,出现青羊、岩羊、鹿群等500只左右的庞大群落,偶尔也出现狼匹,以冬春两季最多。野生动物出没频繁不仅造成草料锐减,额外增加购置草料的成本,破坏围栏,甚至还会攻击农牧民。

4.1.4 产业转型后对农牧民的社会关注度不够

草原补奖政策实施后促进部分农牧民不再完全依赖放牧,农牧民就业渠道相对实现多样化,但仍然缺少产业持续多元化发展和灵活就业通道。受传统观念、自身技能水平限制,牧民以年长者为主,年轻者则选择去往城市务工。对于家庭人口数量较少、家庭承包草场面积较小的农牧民来说,草原补奖政策实施后直接导致家庭收入较以前减少。本次调查显示,25.50%的受访者认为收入减少,19.60%的受访者认为收入保持稳定,54.90%的受访者认为收入增加,由此可见,收入减少的被调查者达到四分之一以上。因此,政府部门应进一步对转型后的农牧民多进行社会关怀,特别是创造灵活就业渠道,扶持舍饲养殖等,尽可能保障农牧民生活水平不降低。

4.2 政府工作人员对政策实施的态度

通过对政府工作人员调查问卷分析,政府工作人员以汉族为主、受教育水平较高,八成以上为林草工作者。83.70%的政府工作人员认为草原禁牧补助标准设定较为合理,与农牧民的感知情况不完全相同,原因为农牧民是直接利益的相关者。97.30%的政府工作人员认为对补助资金的监管较为严格,这点与农牧民的观点完全契合。

5 结论与建议

影响农牧民家庭总收入的主要因子有草原补奖政策生态补贴收入、其他收入、畜牧业生产支出以及存栏数。草原补奖政策生态补贴收入对于牧区的经济收入贡献份额较多,对于主要依靠畜牧业为主的区域,该项收入的高低直接影响农牧民的生活质量。因此,合理的草原补奖标准和核定合理的载畜量尤为重要。

接近八成被调查者对草原补奖政策的实施持满意态度。草原补奖政策的实施对草原生态的改善作用、是否支持草原补奖政策的实施、政府设定的核定载畜量是否合理等3项因子显著影响农牧民对草原补奖政策实施的满意度。政府部门要更加关注上述影响因子,促使农牧民全力支持政策的落实。

建议认真落实第三轮草原补奖政策,建立合理的草原利用制度,对保护区内植被盖度较高、蓄积生物量较多的草畜平衡区适度增加载畜量;对于遭遇极端天气的特殊年份适度给予政策资金补贴,引导农牧民发展舍饲养殖,改善因草场面积小政策性收入相对较低的状况;进一步贯彻落实已有的产业扶持政策,继续完善出台相关产业扶持政策,实现政策补贴和产业发展的良性互动;地方政府在处理违规放牧事件和发放补奖补贴时继续保持公平对待、透明处理,以提升牧民公平感知与信任感知来促进草原生态补奖政策有效实施。

参考文献

草原生态补奖政策对青藏高原草地植被状况的影响分析

[J].

草原生态补奖政策满意度影响因素的meta分析

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号