0 引言

鉴于此,本文在整理前人研究成果的基础上,根据1954—2007年中国强沙尘暴数据集,建立敦煌及河西走廊沙尘传输路径上其他地区的沙尘天气强度与次数的关系模型,并利用自汉代以来河西走廊地区的沙尘活动文献记录,绘制出相对完整的敦煌地区历史时期沙尘天气频次及强度变化序列。将该序列与自然代用资料序列进行对比分析,探讨历史时期敦煌地区沙尘天气和气候变化的关系,以期深入认识该地区历史时期的自然与人文环境演变过程。值得强调的是,我们之所以将强沙尘暴数据集与历史文献记录的沙尘天气对应,是因为被史料所记录的沙尘天气,必然是范围广、强度大的强沙尘暴。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

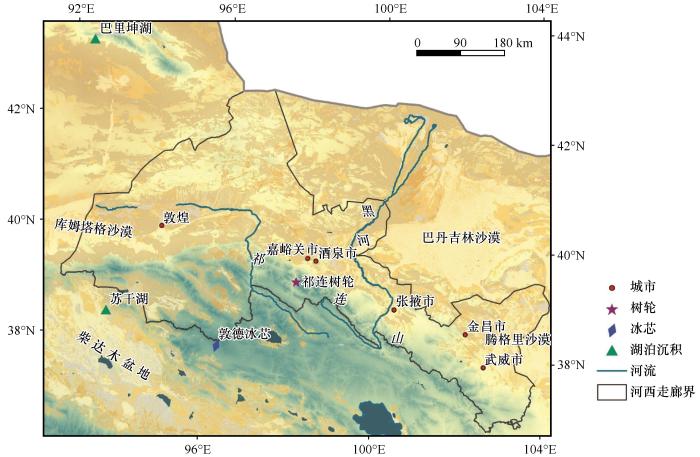

图1

图1

研究区及对比代用资料点

Fig.1

Study area and proxy data points for comparison

1.2 历史文献记录

本文采用历史文献记录研究法,对历史时期的沙尘天气资料进行系统检索,收集文献记录中有确切发生时间和地点的沙尘天气和大风降尘记录。首先,收集了敦煌文献数据库中的敦煌遗书、写本和汉简,但由于敦煌莫高窟出土的古代文献大部分为宗教典籍(除宗教内容外的文书仅占总数的10%),再加上西方的盗窃和掠夺,目前可供历史气候研究的文献非常有限[17]。因此,我们将历史文献的收集范围扩大到河西地区,收集的历史文献资料来源于已公开的可靠文献资料,包括各朝正史、地方志、档案资料和整编资料。清代日记文献蕴含了丰富的沙尘信息,但目前得到学界研究考证的主要为《翁心存日记》和《翁同龢日记》[18],记录的沙尘天气发生地点大部分在北京,没有发现关于河西地区的记录。因此,这些日记文献无法用于反映敦煌地区的沙尘天气。历史文献代用资料详见表1。

表1 所收集的历史文献资料来源

Table 1

| 资料类型 | 资料名称 | 时间跨度 | 资料来源 |

|---|---|---|---|

| 史籍 | 二十四史、《清史稿》 | 远古至1911年 | 中国基本古籍数据库 |

| 地方志 | 《甘肃省志》 | 远古至1985年 | 韩志德[19] |

| 《敦煌志》 | 远古至2004年 | 敦煌市地方志编纂委员会[16] | |

| 《酒泉志》 《肃州区志》 《金塔县志》 《武威市志》 《民勤县志》 《古浪县志》 《张掖志》 《临泽县志》 《高台县志》 《山丹县志》 《民乐县志》 《金昌区志》 《永昌县志》等 | 远古至现代 | 甘肃数字方志馆[20] | |

| 文物资料 | 敦煌汉简 | 公元前100至100年 | 甘肃简牍博物馆 |

| 敦煌文书 | 405—1002年 | 敦煌文献数据库 | |

| 整编资料 | 《中国三千年气象记录总集》 | 公元前1675年至1911年 | 张德二[5] |

| 《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》 | 远古至1911年 | 宋正海[21] | |

| 《中国气象灾害大典:甘肃卷》 | 远古至2000年 | 董安祥[22] | |

| 《西北荒灾史》 | 公元前130至1948年 | 袁林[23] | |

| 《中国地学通鉴:灾害卷》 | 远古至现代 | 张治勋等[24] | |

| 《甘肃文史资料选辑》 | 中国人民政治协商会议甘肃省委员会文史资料研究委员会[25] | ||

| 《中国沙漠与沙漠化》 | 公元前300年至2000年 | 王涛[26] | |

| 《敦煌大事记》 | 公元前115年至2012年 | 姜德治[27] | |

| 《敦煌史事艺文编年》 | 公元前206年至1949年 | 魏锦萍等[28] | |

| 《酒泉文史资料》 | 1316—1930年 | 政协甘肃省酒泉市委员会[29] | |

| 档案资料 | 政府报告 | 1912—1949年 | 公开政府报告 |

1.3 沙尘天气序列补充模型

我们使用国家气象信息中心发布的《1954—2007年中国强沙尘暴序列及其支撑数据集》作为基础数据。该数据源为收集存档的中国地面月报信息化文件,包含中国610个地面台站的强沙尘暴发生年月、日期、沙尘暴开始和结束时间等信息。由于在实际的沙尘天气现象演变中,随着风力的波动,沙尘暴与扬沙、浮尘经常交替出现,即沙尘暴的记录间隙中常存在扬沙和浮尘天气。所以我们对河西地区各站点的强沙尘暴记录按照天气过程进行划分,将强沙尘暴记录间隔时间小于24小时的视为同一次沙尘天气过程。该数据集中没有敦煌的记录,敦煌沙尘暴、扬沙数据由敦煌市气象局提供。

本文提出一种沙尘天气活动强度的估算方法,用于建立两个地点之间沙尘暴发生概率和强度的关系,并通过相邻地区的沙尘暴历史记录来补充目标地区沙尘暴序列。目标站点为敦煌及其上属的酒泉,建立关系的站点为河西地区其他站点(高台、张掖、永昌、武威、民勤)。目标站点强沙尘暴发生概率系数(SPF)、强度系数(SIF)的计算方法为:

式中:Nb 表示某站点的强沙尘暴过程次数;Na 表示某站点与目标站点共同参与的强沙尘暴过程的次数;i=1,2,3,…,n,n为沙尘天气过程总数;SI为沙尘暴发生强度,用强沙尘暴持续时长表示;TB为强沙尘暴开始时间;TE为强沙尘暴结束时间;SIai 为目标站点在第i个沙尘暴天气过程中的沙尘暴发生强度;SIbi 为某站点在第i个沙尘暴天气过程中的沙尘暴发生强度;AIF为活动强度系数,是反映沙尘暴发生范围、持续时间的综合指标。

1.4 其他数据来源

树轮、冰芯、湖泊沉积物等多种自然代用资料常被用来反演历史时期的气候,但敦煌地区没有类似已有结果,因此本文选取邻近或覆盖敦煌地区的代用指标数据对新建立的沙尘天气序列进行对比(表2)。其中,用于反映沙尘天气的自然代用证据包括青海敦德冰芯的微粒浓度序列[30],以及柴达木盆地苏干湖和天山东段巴里坤湖沉积物中的粗粒含量和磁化率序列,这些证据是反映历史时期大气尘埃和沙尘的良好载体,可以较好地反映干旱区沙尘暴活动频率[31-32]。用于反映历史时期干湿变化的自然代用证据包括基于树轮资料重建的河西走廊近600年降水序列和近1 600年的干旱指数序列,以及基于历史文献资料建立的河西地区中部黑河流域近2 000年的旱涝序列[33-35]。这些证据能够较好地反映历史时期的降水和干湿状况。用于反映历史时期温度变化的自然代用证据包括Yang等[36]和Ge等[37]基于多源数据资料分别建立的中国2 000年温度序列,为中国气温变化的冷暖时期提供了重要证据。所选自然代用证据的样点坐标在图1中显示。

表 2 对照自然代用资料列表

Table 2

| 序号 | 代用资料 | 资料类型 | 采样点海拔/m | 序列长度 | 资料来源 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 敦德冰芯微粒含量 | 冰芯 | 5 325 | 1060—1980年 | Mosley-Thompson等[30] |

| 2 | 苏干湖沉积物粗粒含量和磁化率 | 湖泊沉积 | 2 793 | 0—2000年 | Chen等[31] |

| 3 | 巴里坤湖沉积物组分含量 | 湖泊沉积 | 1 580 | 0—2000年 | 薛积彬等[32] |

| 4 | 河西走廊近600年降水序列 | 树轮 | 3 000 | 1390—2007年 | Yang等[33] |

| 5 | 河西走廊帕尔默干旱度指数序列 | 树轮 | 3 000~3 520 | 455—2011年 | Yang等[34] |

| 6 | 黑河流域近2 000年旱涝序列 | 历史文献 | — | 0—2000年 | 任朝霞等[35] |

| 7 | 中国2 000年温度序列 | 多指标综合 | — | 0—2000年 | Yang等[36] |

| 8 | 中国2 000年温度序列 | 多指标综合 | — | 0—2000年 | Ge等[37] |

2 结果与分析

2.1 强沙尘暴年际变化相关性

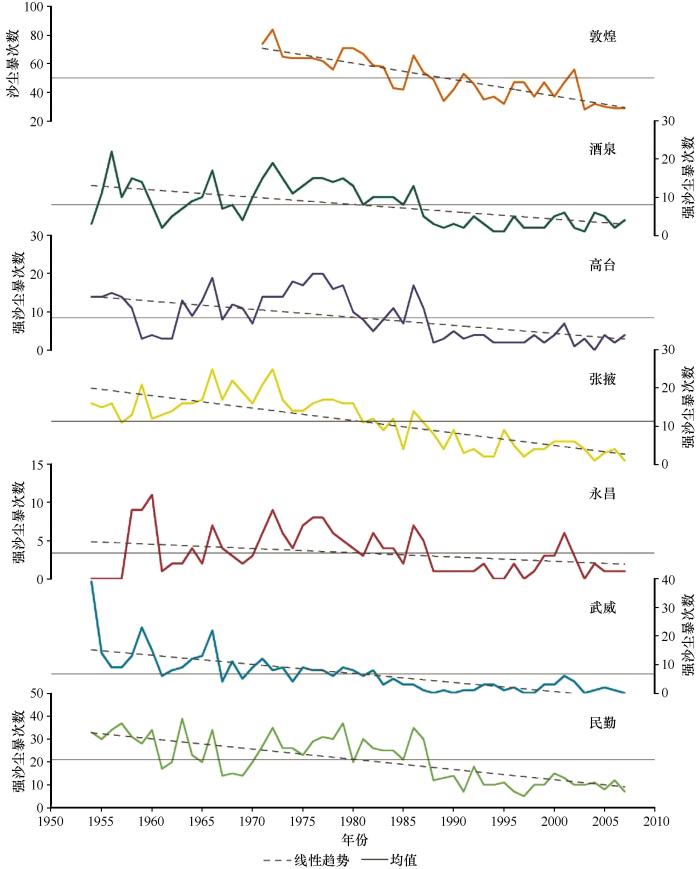

图2

图2

沙尘暴西线移动路径上各站点的沙尘暴次数变化序列

Fig.2

Sequence of changes in the number of dust storms at stations along the westward moving path of dust storms

表 3 沙尘西线沿线站点沙尘暴次数相关性

Table 3

| 站点 | 敦煌 | 酒泉 | 高台 | 张掖 | 永昌 | 武威 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 酒泉 | 0.818 | — | — | — | — | — |

| 高台 | 0.733 | 0.771 | — | — | — | — |

| 张掖 | 0.855 | 0.726 | 0.723 | — | — | — |

| 永昌 | 0.787 | 0.642 | 0.449 | 0.538 | — | — |

| 武威 | 0.774 | 0.419 | 0.445 | 0.637 | 0.326 | — |

| 民勤 | 0.776 | 0.754 | 0.761 | 0.698 | 0.537 | 0.583 |

2.2 史料的搜集和处理

经过系统查阅、整理并剔除重复及有误记录,最终得到公元前200至公元1954 年(1954年后有较为详尽的器测资料,不再依赖文献资料)河西地区沙尘天气记载共148条,其中敦煌地区的记录共10条(表4)。

表 4 敦煌地区历史时期沙尘天气文献记录

Table 4

| 序号 | 年代/年份 | 风沙天气记录 | 灾害类型 | 史料来源 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 汉代 | 二月中送使者黄君,遇逢大风,马警(惊)折死 | 沙尘暴 | 《悬泉汉简》[38] |

| 2 | 汉代 | 送使渠犁校尉莫府,撮迁会大风,折伤盖口十五枚,御赵定伤 | 沙尘暴 | 《悬泉汉简》[38] |

| 3 | 汉代 | 二月廿三日乙巳卒十九人作簿,其一人削工,一人门府门,一人守库,一人养传马,二人治外园,二人治内园,一人治席,一人治革,一人治苇篋,二人治府上清,五人除司马丞舍屋上沙 | 沙尘暴 | 《戍卒劳作薄》[38] |

| 4 | 汉代 | 三月甲辰,卒十四人,其一人养,定作十三人。除沙三千七百七十石。率人除二百九十石。与此七万六千五百六十石 | 沙尘暴 | 《居延汉简》[39] |

| 5 | 公元前20年至20年 | 悬泉置遗址发掘时,在划分地层时发现,第一层与第二层之间、第二层与第三层之间,均有细沙层分布,并隔断文化层之间的联系,推测为大风沙暴所致。这两层文化层为王莽至西汉成帝时堆积,由此可以推断公元前20年至公元20年间,曾有特大沙尘暴袭击过悬泉置 | 沙尘暴 | 《敦煌市志》[40] |

| 6 | 1757年 | 安西、敦煌、玉门等处,暴风飞沙,压没田禾 | 沙尘暴 | 《敦煌市志》[40] |

| 7 | 1929年 | 8月14日(阴历七月十日),敦煌忽然飙风大作,拔木发屋,天地骤变黄色,复由黑而红,由红而黄,由黄而白。前后二时许始晴明 | 沙尘暴 | 《重修敦煌县志·祥异志》[41] |

| 8 | 1934年 | 酒泉、敦煌等县大风狂作,飞沙走石,成灾甚重 | 沙尘暴 | 甘肃省民政厅工作报告 |

| 9 | 1951年 | 吹过大风,天空不混浊 | 大风 | 《敦煌志》[16] |

| 10 | 1952年 | 4月9日临泽、张披、山丹、永昌、酒泉、敦煌、环县等23个县发生强沙暴 | 沙尘暴 | 《中国沙漠与沙漠化》[26] |

值得指出的是,虽然已将历史文献的收集范围扩大到河西地区,但是在一些历史时段上,沙尘天气记载的数量仍较少。例如在汉朝300多年的历史时期中,仅有8条相关记载。而在700—1400年,可考证的记载仅有2条。主要原因是由于河西地区是历史时期中原统一王朝与西北游牧民族政权争夺的焦点,政权更迭频繁,对于自然气象的记载难以持续,频繁的战乱和政治动荡进一步限制了对于自然灾害的记录和保存。因此,仅依赖一个地区的文献记录,很难建立起较为连续的序列,应当基于沙尘活动的空间连续性特征,充分利用周边地区的可用资料。

在文献的搜集过程中,我们还发现部分历史记载缺少准确的年代。以敦煌玉门关遗址和悬泉置遗址为例,这些遗址所出土的汉代简牍多次记载了敦煌及河西地区的强风和沙尘天气现象,包含有月、日信息,但年份未知,目前仅能够界定其发生于汉朝期间,因此无法用于本文研究(表4记录1~5),而个别史料中涉及的沙尘暴是对当地气候特征的描述,并非具体事件,也无法用于重建。经筛选,公元前200年至公元1954 年河西地区有确切沙尘天气时间信息的文献记录为143条,分布在83个年份。尽管记载数量依然较少,但已经是当前开展敦煌地区历史时期沙尘天气研究最丰富的资料。

2.3 敦煌历史时期沙尘天气序列的重建

通过河西走廊其他地区沙尘天气记录补充敦煌地区记录的方法,可以得到敦煌地区公元前200年至1954年的沙尘天气活动强度序列图。获得的结果并不代表实际沙尘天气的确切次数和强度,而只是有沙尘天气记录年份的沙尘暴活动强度。

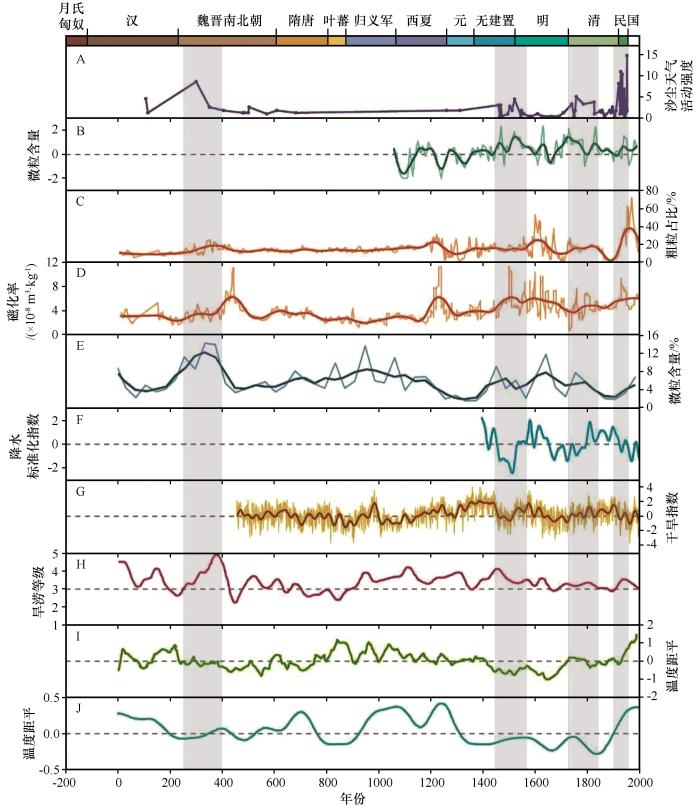

从图3A中可以看出,重建出的近2 000年来敦煌地区的沙尘天气序列整体呈波动态势。其中300—700年波动下降,1460—1950年呈波动上升趋势,700—1460年趋于平稳,但该时段资料匮乏,可靠性较低。沙尘天气多发或者强度明显增强的时段共有4个,分别为280—351年、1440—1550年、1720—1840年、1900—1952年。单个年份频率和强度明显较高的有107年、300年、503年、1468年、1503年、1521年、1740年、1757年、1785年、1920年、1928年、1934、1942、1952年等。通过对比发现,这些时段与1060—1980年敦德冰芯的微粒含量一致性较高(图3B)[30],与苏干湖和巴里坤湖过去2 000年的粗粒组分含量所指示的沙尘天气强烈时期也表现出显著的相似性(图3C~E)[31-32]。但这些变化情况受史料数量的多寡程度影响显著,因此在时间变化上存在局限。

图3

图3

敦煌历史时期沙尘天气活动强度序列(A本文),敦德冰芯微粒含量[30](B),苏干湖沉积物粗粒含量[31](C),苏干湖沉积物磁化率[31](D),巴里坤湖沉积物组分含量[32](E),河西走廊近600年降水序列[33](F),河西走廊帕尔默干旱度指数(scPDSI)序列[34](G),黑河流域近2 000年旱涝序列[35](H),Yang等[36]重建的中国2 000年温度序列(I),Ge等[37]重建的中国2 000年温度序列(J)

Fig.3

Activity intensity series of dust event during the historical period of Dunhuang (A in this paper), particulate content of the ice core of Dunde[30] (B), coarse-grained content of the sediments of Sugan lake[31] (C), magnetization rate of the sediments of Sugan lake[31] (D), content of the sedimentary fractions of Balikun lake[32] (E), precipitation sequence of Hexi Corridor in recent 600 years[33] (F), palmer drought severity index (scPDSI ) sequence in Hexi Corridor[34] (G), Heihe River basin nearly 2 000 years drought and flooding sequence[35] (H), Yang et al. reconstructed China's 2,000 years temperature sequence[36] (I), Ge et al. reconstructed China's 2 000 years temperature sequence[37] (J)

重建序列与基于自然代用资料建立的序列在一些时段的变化幅度上也存在明显的差异,例如明朝时期,重建序列中所显示的沙尘天气强度和波动变化程度均较小,而其他序列记录的沙尘暴活动在16世纪前半叶则呈现系统性增强[30-32]。产生这种差异的原因除了上文讨论过的河西地区历史文献较少之外,还可以归因于不同代用资料来源地距离较远,反映的沙尘活动具有区域性差别,且几类结果本身的机制不同。历史文献记录了人类社会亲历的时间,准确性较高,但是在时空连续性上具有局限性[3]。湖泊沉积物主要通过捕获局地的粗颗粒来记录沙尘暴[32],冰川通过封存远距离传输的细颗粒来记录沙尘暴[30],所以这两种数据所反映的结果具有区域性特点,不一定能够反映本文研究地区的实际情况。此外,湖泊沉积和冰芯等自然代用资料也会受到气候、地形等因素的影响,导致同一时期不同地区的沙尘天气记录不一致。总之,各序列间存在一定的空间差异是合理的,基于历史文献记录的序列更加真实可靠,可以用于验证其他代用指标资料的结果。

2.4 敦煌地区沙尘天气与气温、降水的关系

3 结论

本文采用历史文献研究和现代观测资料结合的研究方法,共收集到河西地区历史时期沙尘天气记载148条,其中有明确时间信息的事件143条,分布在83个不同的年份中;利用河西走廊沙尘传输路径上不同地区的现代观测资料,初步建立了敦煌公元前200至公元1954年沙尘天气活动强度序列。

所建立的序列表明,汉代以来敦煌地区的沙尘天气整体呈波动态势,沙尘天气强烈且高发时期共有4个,即280—351年、1440—1550年、1720—1840年、1900—1952年。所建序列与其他代用指标反映的周围地区沙尘活动强烈时期具有显著相似性,且能够与干旱、寒冷的气候时段相对应。所收集历史文献记录在2世纪以前、7—14世纪、16—17世纪仍较为缺失、难以对比,记录缺失的时期可能是干旱、寒冷和沙尘频发的时期。

中国历史悠久,文献记载丰富,为相关研究提供了宝贵资源和独特优势,但当前敦煌地区乃至整个西北地区的文献记录依然稀少,大量史料流失海外,且尚有部分记录无法确定具体年代,原有敦煌地区历史时期有确切年份的沙尘天气记录仅有5条。在研究历史时期沙尘方面,相关史料文献仍有广泛的挖掘潜力。

本研究提出的方法使得建立不同地区历史时期沙尘天气变化序列成为可能,有助于深刻理解敦煌及河西走廊地区历史上的沙尘活动,为全面认识该地区历史时期所经历的自然环境变化及其对人类生活的影响提供依据。为继续深入探索这一问题,应强化对相关文献记录的发掘,加强历史文献和考古资料的定年研究,同时追溯海外流失文献,促进不同记录之间的集成和互补。在此背景下,迫切需要在国内外加强合作研究,以填补这一研究领域的资料空缺。

参考文献

Quantifyting research on the protection effect of a desert-oasis ecotone in Dunhuang,Northwest China

[J].

Climate of the last 500 years:high resolution ice core records

[J].

A 2000-year dust storm record from Lake Sugan in the dust source area of arid China

[J].

Rainfall history for the Hexi Corridor in the arid northwest China during the past 620 years derived from tree rings

[J].

A 1556 year-long early summer moisture reconstruction for the Hexi Corridor,Northwestern China

[J].

General characteristics of temperature variation in China during the last two millennia

[J].

Temperature changes over the past 2000 yr in China and comparison with the Northern Hemisphere

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号