0 引言

植物枝叶大小、结构、形状及相互间的协变是植物对环境适应性的重要体现[5]。作为植物对生境变化最为敏感的器官[6],叶片具有高度的可塑性,其大小、数量及厚度等结构和功能特性的变化直接影响植物光拦截效率和碳获取能力[7-8],在干旱生境下往往出现叶片增厚、数量减少等响应[9],以减弱叶片蒸腾作用,降低水分的损耗,维持正常的生理代谢活动[10-11]。枝作为植物运输水分和机械支撑的主要结构,在干旱胁迫下通过减短枝条长度、增大横截面积等方式改变茎调节向叶片供水的能力,以提高水分利用效率[12-13]。虽然,对荒漠植物响应降水减少的研究已较为丰富,但多数研究针对单一性状指标进行分析,多性状间的协同响应研究不足,制约了对荒漠植物干旱适应性机制的理解。

植物功能性状不仅受到环境变化的影响,还受制于自身生物学发育阶段[14-15]。落叶松(Larix)占据的生态位宽度随个体的发育逐渐增大,使得其环境适应性增强[16];龄级较大的黑沙蒿(Artemisia ordosica)具有更发达的根系,可以更好地吸收深层土壤水分维持其生长,比幼龄级更加抗旱[17];刘亚静等[18]发现,幼龄林和中龄林杉木(Cunninghamia lanceolata)更易受到降水等气候条件的影响。由此可见,研究植物功能性状对环境变化的响应时,其植物自身的年龄因素不容忽视。然而,目前对于植物年龄与枝叶功能性状之间的关系暂无定论[19],而且由于荒漠灌木物种年龄判别的困难性[20],龄级对荒漠植物功能性状的影响更是鲜有探讨,直接影响了对荒漠植物种群应对气候变化的理解和预测。

因此,本研究选取中国荒漠地区典型沙生植物黑沙蒿为研究对象,通过野外降水控制试验,模拟多种干旱情境,以形态学特征为龄级划分依据,对不同龄级黑沙蒿主要的枝叶性状进行研究。主要目的在于:①掌握黑沙蒿枝叶性状在不同干旱胁迫下的响应规律;②检验黑沙蒿枝叶性状对降水响应是否具有龄级差异。研究结果可为荒漠植被生态系统的结构和功能预测提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

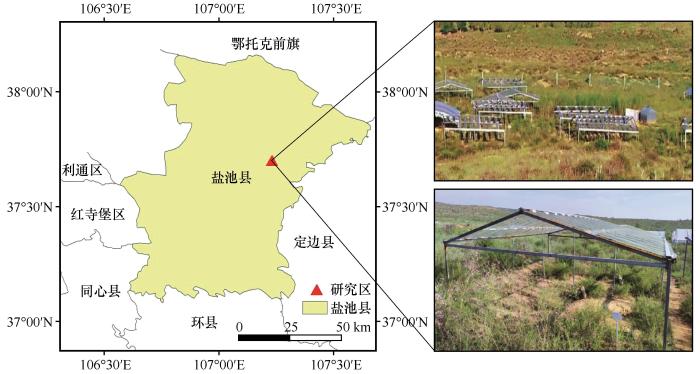

宁夏盐池毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站地处毛乌素沙地南缘,海拔1 530 m。研究区属半干旱大陆性季风气候,年平均气温(1973—2022年)8.0 ℃,平均年降水量293 mm,6—9月降水量占全年的70%以上。该地区以荒漠灌草植被为主。其中,黑沙蒿是分布最广的建群种,分布面积占毛乌素沙地总面积的30%以上,在区域防风固沙和生态系统维持方面发挥着重要作用。主要伴生灌木种包括胡枝子(Lespedeza bicolor)、柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)等,草本植物包括赖草(Leymus secalinus)、珍珠猪毛菜(Salsola passerina)、草木樨状黄芪(Astragalus melilotoides)、角蒿(Incarvillea sinensis)等[4,21-22]。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

于2018年4月在宁夏盐池毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站的围栏草地内选择仅生长黑沙蒿且光照充足、无遮挡、植被覆盖度相近的平坦地形作为野外模拟试验样地(图1)。根据中国气象中心的数据,一般干旱是指降雨量与年平均降雨量相比减少25%~50%,严重干旱为降雨量减少50%~80%[20,23]。因此设置4个降雨梯度:自然降雨量(对照处理,CK)和30%、50%、70%降雨量,以此模拟出黑沙蒿长期极端、中度、轻度干旱的生长环境。采用随机区组设计,每个降雨梯度设置3个试验小区作为重复,共设置试验小区12个(5 m×5 m,样方间缓冲区宽2 m)。在每个小区内设置遮雨棚(用金属材料搭建棚子,屋顶为透明聚氯乙烯(PVC)板),通过调整棚顶PVC板的覆盖面积来控制样地的降雨量。同时在每个试验小区的周围埋设80 cm的PVC塑料止水片,以防止土壤水分侧向渗漏,并确保相邻试验小区的独立性。

图1

1.2.2 调查样地与龄级划分

黑沙蒿的体型与椭球冠或球冠相似,其体积(V)计算公式为:

式中:h为黑沙蒿的株高(cm);a为黑沙蒿东西方向上冠幅的长度的1/2(cm);b为黑沙蒿南北方向上冠幅长度的1/2(cm);r为椭球冠底圆的半径。考虑到测量误差的影响,当

表1 黑沙蒿龄级结构

Table 1

| 龄级 | 有无繁殖枝 | 体积/m3 |

|---|---|---|

| 低龄级 | 无 | ≤0.05 |

| 中龄级 | 有 | 0.05~0.2 |

| 高龄级 | 有 | >0.2 |

1.2.3 枝叶功能性状指标测定

在生长季期间于12块样地共选取各龄级黑沙蒿6株代表株(长势一致,株高、冠幅接近)作为重复。随机测量每一株的10个当年生小枝长度,得到平均枝长,以此为依据选取该株的代表枝,沿枝条底部剪下,装入存有冰袋的自封袋(每个小枝一包),带回实验室放入冰箱保鲜层中储存,于12 h内进行测量。

计数每个小枝上的叶片数量(LN);用精度为0.02 mm的电子游标卡尺测量叶片主脉两侧的厚度(每叶2个点),平均值即叶片厚度(LT);使用米尺测量枝条长度(TSL);将叶片以及用刀片切下的枝条基部平铺于带有黑色方格的背景纸上进行拍照,利用Image软件根据比例关系分别计算出叶片总面积(TLA)、枝条横截面积(TCSA);使用万分之一的电子天平称叶片鲜重(LFM)和茎鲜重(SFM),然后放置于烘箱中75 ℃、48 h烘干至恒重,称取叶干重(LDM)和茎干重(SDM);然后计算比叶面积(SLA)、出叶强度(LI)、叶干物质量(LDMC)、茎(小枝)干物质量(SDMC)、胡伯尔值(HV)。

1.2.4 土壤含水率的测定

在每个样方用土钻取40~60 cm土层样并在自封袋里混合均匀,后用铝盒封装带回实验室,采用烘干(105 ℃)称重法测定土壤含水量,土壤含水量(SWC)计算公式为:

式中:W1为烘干前铝盒加湿土的质量(g);W2为烘干后铝盒加干土的质量(g);W0为空铝盒的质量(g)。

1.3 数据分析

利用R4.1.0、Origin 2021软件对数据进行统计分析与绘图。对各个性状求算术平均值和标准偏差,用变异系数(CV)表示不同龄级枝叶性状对不同降雨处理的敏感度,CV≤20%为弱变异,20%<CV≤50%为中等变异,CV>50%为强变异[21]。采用单因素方差分析研究枝叶性状在不同降雨处理间的差异;采用双因素方差分析检验龄级和降雨处理对枝叶性状的影响,判断龄级和降雨处理对枝叶性状的变化是否有交互效应;采用Pearson相关性分析和主成分(PCA)分析不同龄级枝叶性状之间的关系,以及其与降雨处理之间的关系,进而探究其干旱适应策略。

2 结果和分析

2.1 黑沙蒿枝叶性状应对干旱胁迫的响应

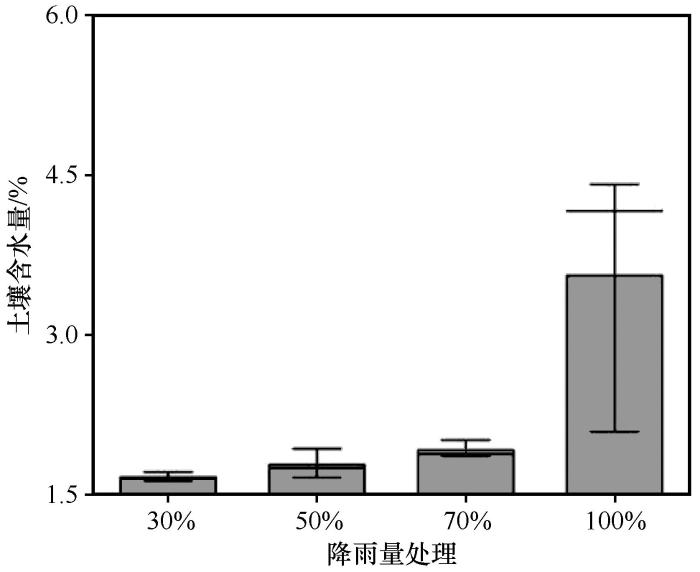

图2

图2

不同降雨处理下40~60 cm土层土壤含水量

Fig.2

Soil water content at the depth of 40-60 cm under different rainfall treatments

表2 黑沙蒿枝叶性状特征

Table 2

| 枝叶性状 | 数值 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均数 | 最小值 | 最大值 | 中位数 | 标准差 | 变异系数/% | |

| 小枝叶片数量LN/片 | 46.86 | 9 | 119 | 46 | 26.71 | 57.00 |

| 小枝叶片总面积TLA/cm2 | 29.29 | 7.12 | 60.06 | 28.93 | 14.39 | 49.13 |

| 比叶面积SLA/(cm2·g-1) | 106.59 | 45.38 | 316.08 | 96.87 | 42.49 | 39.87 |

| 出叶强度LI/(n·g-1) | 75.25 | 32.40 | 135.29 | 71.49 | 23.79 | 31.61 |

| 叶干物质量LDMC/(g·g-1) | 0.24 | 0.13 | 0.40 | 0.24 | 0.06 | 23.08 |

| 叶片厚度LT/mm | 0.47 | 0.35 | 0.58 | 0.48 | 0.05 | 9.71 |

| 茎干物质量SDMC/(g·g-1) | 0.37 | 0.14 | 0.57 | 0.38 | 0.10 | 25.73 |

| 枝条横截面积TCSA/cm2 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 46.26 |

| 枝条长度TSL/cm | 33.41 | 14.00 | 68.00 | 33.00 | 11.47 | 34.33 |

| 胡伯尔值HV/(10-2 cm2·cm-2) | 0.15 | 0.06 | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 33.58 |

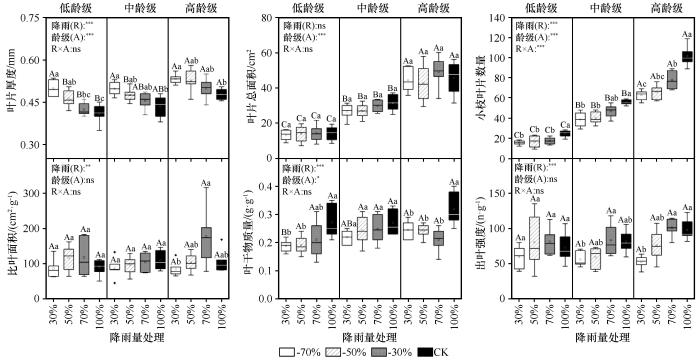

图3

图3

不同龄级黑沙蒿叶片性状沿不同降雨处理的变化。箱线图上的◆表示异常值;不同大写字母表示相同降雨处理下不同龄级的叶片性状差异显著(P<0.05);不同小写字母表示同一龄级不同降雨处理的叶片性状差异显著(P<0.05);*,P<0.05;**,P<0.01;***,P<0.001;ns(non-significant),不显著

Fig.3

Characteristics of changes in leaf traits of Artemisia ordosica of different ages at different rainfall treatments. The ◆ on the box plot represents outliers. Different uppercase letters indicate significant differences of leaf traits between different ages within the same rainfall treatment at P<0.05 level. Different lowercase letters indicate significant differences of leaf traits between different rainfall treatments within the same ages at P<0.05 level. *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001; ns (non-significant), not significant

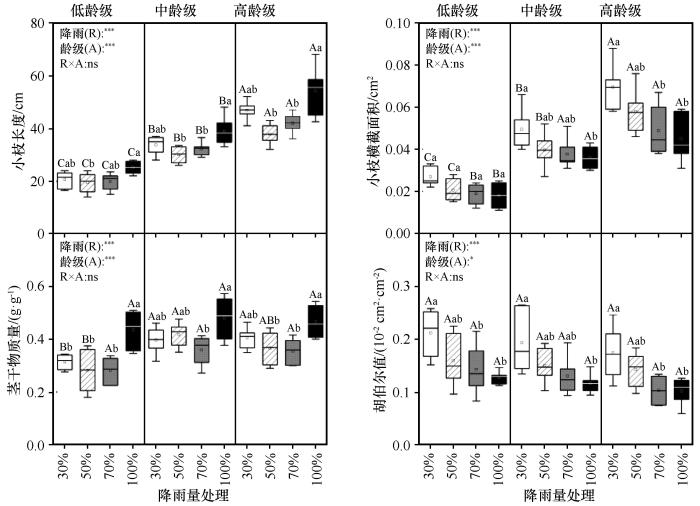

图4

图4

不同龄级黑沙蒿枝干性状沿不同降雨处理的变化。不同大写字母表示不同龄级的枝干性状差异显著(P<0.05);不同小写字母表示不同降雨处理的茎性状差异显著(P<0.05);*,P<0.05;**,P<0.01;***,P<0.001;ns(non-significant),不显著

Fig.4

Characteristics of changes in twig traits of Artemisia ordosica of different ages at different rainfall treatments. Different uppercase letters indicate significant differences of twig traits between different ages within the same rainfall treatment at P<0.05

中龄级黑沙蒿正常降雨的小枝长度、叶片数量、茎干物质量显著大于轻度干旱(P<0.05)。相反,极端干旱的叶片厚度、小枝横截面积明显大于正常降雨(P<0.05),轻度干旱的出叶强度明显大于极端干旱(P<0.05)。

高龄级黑沙蒿的胡伯尔值、小枝横截面积、叶片厚度在极端干旱胁迫下显著增大(P<0.05)。相反,比叶面积、出叶强度、叶片数量、叶干物质量在极端干旱下显著减小(P<0.05),正常降雨的小枝长度、茎干物质量显著高于轻度和中度干旱(P<0.05)。

2.2 枝叶功能性状在不同龄级黑沙蒿之间的差异

小枝叶片总面积、叶片数量、小枝长度、小枝横截面积在3个龄级之间均差异显著(P<0.05),趋势均随龄级的增加而不断增加。叶片厚度也随发育进程不断增加,除极端干旱,其他降雨处理的高龄级均显著高于低龄级(P<0.05)。枝条干物质量随发育进程呈现出先增加后降低趋势,中龄级与低龄级的中度和极端干旱之间存在显著差异(P<0.05)。在极端干旱下,高龄级的叶干物质量显著高于低龄级(P<0.05)。

双因素方差分析的结果表明,除了叶片总面积,降雨处理对其余枝叶性状均存在显著影响(P<0.05);除了比叶面积、出叶强度,龄级对其余枝叶性状均存在显著影响(P<0.05);龄级和降雨处理仅对叶片数量的影响存在交互效应(P<0.05)。这表明,龄级干扰了黑沙蒿叶片功能性状对降雨变化的响应。

2.3 不同龄级枝叶功能性状对干旱胁迫的权衡响应

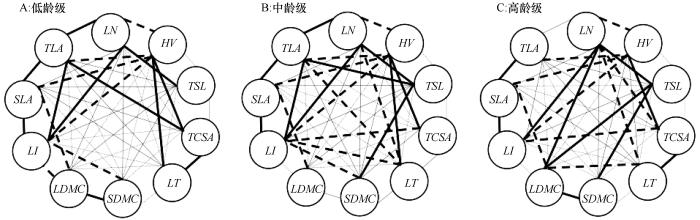

Pearson相关性分析表明,黑沙蒿枝叶性状间普遍存在显著或极显著相关关系(图5)。胡伯尔值与比叶面积、出叶强度、小枝叶片总面积、叶片数量均呈显著负相关(P<0.05),表明胡伯尔值与这些叶片指标在黑沙蒿响应环境变化中是权衡关系。黑沙蒿的比叶面积与出叶强度、小枝叶片总面积,出叶强度与叶片数量,叶片数量与枝条长度均呈显著正相关(P<0.05),在植物响应环境变化中为协同关系。不同龄级黑沙蒿枝叶性状间关系趋势与总体基本一致,但强度不同,低龄级、中龄级、高龄级黑沙蒿的枝叶性状间显著相关的对数分别为18、20、19对。

图5

图5

低龄级(A)、中龄级(B)、高龄级(C)黑沙蒿枝叶性状之间的相关性。实线表示正相关;虚线表示负相关。线条粗细表示相关系数(r)值;加粗黑线表示显著的相关性(P<0.05)

Fig.5

Correlation among functional traits of Low-age plants (A)、Middle-age plants (B) and Older plants (C). Solid lines indicate positive correlations; dashed lines indicate negative correlations. Line thickness represents the correlation coefficient (r) values. Black lines indicate significant correlations (P<0.05)

PCA分析表明,低龄级黑沙蒿枝叶功能性状的前3个主成分累计贡献率达到79.44%,主成分1、2、3的方差解释率分别为33.89%、30.36%、15.19%。第一主成分中的比叶面积、总叶面积、出叶强度有较大载荷,载荷均为-0.45;第二主成分中的茎干物质量、叶片厚度、叶干物质量有较大载荷,载荷分别为0.46、-0.43、0.41;第三主成分中的小枝横截面积有较大载荷,值为-0.58。

中龄级黑沙蒿枝叶功能性状的前3个主成分累计贡献率达到76.68%,主成分1、2、3的方差解释率分别为40.85%、21.93%、13.90%。第一主成分中的胡伯尔值、出叶强度、小枝叶片总面积有较大载荷,载荷分别为0.44、-0.40、-0.39;第二主成分中的叶干物质量、茎干物质量有较大载荷,载荷分别为0.56、-0.49;第三主成分中的小枝长度、小枝横截面积有较大载荷,载荷分别为0.46、0.43。

高龄级黑沙蒿枝叶功能性状的前3个主成分累计贡献率达到78.96%,主成分1、2、3的方差解释率分别为35.24%、29.76%、13.96%。第一主成分中的胡伯尔值、叶片数量、小枝横截面积有较大的载荷,载荷分别为0.46、-0.44、0.42;第二主成分中的叶干物质量、比叶面积、茎干物质量有较大的载荷,载荷分别为-0.49、0.46、-0.43;第三主成分中的叶片总面积、小枝长度有较大的载荷,载荷分别为0.59、0.49(表3)。

表3 不同龄级黑沙蒿枝叶性状在主成分分析中的载荷及解释方差

Table 3

| 枝叶性状 | 低龄级 | 中龄级 | 高龄级 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PC1 | PC2 | PC3 | PC1 | PC2 | PC3 | PC1 | PC2 | PC3 | |

| 小枝叶片数量LN | -0.35 | 0.30 | -0.20 | -0.37 | 0.25 | 0.01 | -0.44 | -0.16 | 0.12 |

| 小枝叶片总面积TLA | -0.45 | -0.05 | -0.36 | -0.39 | -0.05 | 0.39 | -0.21 | 0.29 | 0.59 |

| 比叶面积SLA | -0.45 | -0.14 | 0.06 | -0.31 | -0.38 | 0.33 | -0.22 | 0.46 | -0.01 |

| 出叶强度LI | -0.45 | -0.06 | 0.28 | -0.40 | -0.23 | -0.23 | -0.37 | 0.25 | -0.28 |

| 叶干物质量LDMC | 0.24 | 0.41 | -0.31 | -0.03 | 0.56 | -0.37 | -0.17 | -0.49 | 0.09 |

| 叶片厚度LT | 0.05 | -0.43 | -0.34 | 0.34 | -0.16 | 0.06 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |

| 茎干物质量SDMC | 0.16 | 0.46 | -0.28 | 0.08 | 0.49 | 0.36 | -0.13 | -0.43 | 0.10 |

| 枝条横截面积TCSA | -0.06 | -0.37 | -0.58 | 0.32 | -0.10 | 0.43 | 0.42 | -0.05 | 0.37 |

| 枝条长度TSL | -0.21 | 0.27 | -0.33 | -0.18 | 0.37 | 0.46 | -0.27 | -0.23 | 0.49 |

| 胡伯尔值HV | 0.37 | -0.34 | -0.15 | 0.44 | -0.01 | 0.13 | 0.46 | -0.17 | -0.05 |

| 方差比例/% | 33.89 | 30.36 | 15.19 | 40.85 | 21.93 | 13.90 | 35.24 | 29.76 | 13.96 |

| 累计贡献率/% | 33.89 | 64.25 | 79.44 | 40.85 | 62.78 | 76.68 | 35.24 | 65.00 | 78.96 |

3 讨论

3.1 黑沙蒿枝叶性状对干旱胁迫的响应

植物生长发育的过程,随着外界生长环境的改变表现出的不同性状,可以有效地反映植物对环境的适应策略[26]。本研究中,黑沙蒿的枝叶性状在不同降水处理下,变异幅度为9.71%~57.00%,变异系数平均值为35.03%(表2),即总体发生明显变异,这表明黑沙蒿枝叶功能性状对降水变化具有较强可塑性。叶片是植物散失水分的主要器官,其功能性状对干旱逆境的响应最为敏感[27]。本研究发现叶片厚度在极端干旱(减雨70%)下达到最大值(P<0.05,图3),这与以往研究结果一致[28],即在缺水情境下植物叶片厚度会增加,以提高叶片保水能力增强植株耐旱性[9]。黑沙蒿的叶片数量、出叶强度随降水量减少而显著减少(P<0.05),这些性状变化可以减弱叶片蒸腾作用从而降低水分的损耗[10-11]。胡伯尔值反映了植物小枝向叶片供水的潜力[29],在本研究中,各龄级黑沙蒿的胡伯尔值均随干旱胁迫的加剧而呈现显著增加的趋势(P<0.05,图4),这说明黑沙蒿极有可能通过提升枝条向叶片的水分供应能力来应对干旱胁迫的加剧。

3.2 黑沙蒿枝叶性状响应干旱的龄级差异

由于生态位的差异,不同龄级植株在功能性状上往往具有天然的差异性,在本研究中高龄级黑沙蒿的叶片厚度、小枝叶片总面积、叶片数量、小枝长度、小枝横截面积等功能性状显著高于低龄级个体(P<0.05,图3、图4)。除了生物学上的天然差异外,本研究发现不同龄级植物枝叶功能性状对环境的响应也存在差异性。对低龄级黑沙蒿而言,比叶面积、小枝叶片总面积、出叶强度、叶干物质量等叶片相关功能性状在响应降水变化时贡献度最高(表3),低龄级黑沙蒿主要通过对叶片的调节来适应降水变化;而中龄级和高龄级黑沙蒿响应降水变化时贡献度最高的功能性状是胡伯尔值(表3),该结果表明随着龄级的增加,黑沙蒿可以通过提升小枝向叶片供水的潜力增加其抗旱能力[29],因此减少了对叶片功能性状的影响。

不同龄级黑沙蒿对干旱的响应差异也可以从其生态位的分异中得到解释,作为植物光合、蒸腾及水分利用效率调节的主要器官[30],叶片对环境影响尤为敏感。低龄级植株较小,根系主要分布在浅土层,该土壤层含水量主要受到降水的调控[20],因此降水的减少使得浅层土壤含水量显著降低,引发叶片功能性状的快速响应(表3)。中高龄级黑沙蒿在生长发育过程中形成较为强大的根系,根系分布可以深入到50~70 cm,该层土壤由于蒸发减少,因而具有一定储水能力,其含水量变异率明显小于浅层土壤,降水减少造成的水分胁迫对中高龄级黑沙蒿的影响有所缓解[20,31]。不同龄级植株应对环境变化的差异响应也被认为是植物在种群尺度上的生存权衡策略[32]。Li等[24]在对黑沙蒿种群演替的研究中曾证明低龄级个体更容易在环境变化中受到干扰,进而先于高龄级个体发生衰退和死亡。结合本研究结果可以推断,在未来降水减少的趋势下,毛乌素沙地低龄级黑沙蒿将率先衰退。

4 结论

黑沙蒿通过增加叶片厚度、减少小枝叶片数量、增大小枝横截面积、减短小枝长度、增大胡伯尔值等多种功能性状的调节响应不同程度的干旱胁迫。

不同龄级植株在枝叶功能性状中具有天然的差异性,高龄级黑沙蒿的叶片厚度、小枝叶片总面积、叶片数量、小枝长度、小枝横截面积等功能性状均显著高于低龄级个体。

不同龄级黑沙蒿在应对降水变化时具有差异响应,低龄级黑沙蒿在干旱的逆境中主要调节比叶面积、小枝叶片总面积、出叶强度功能性状。随着龄级的增加,黑沙蒿主要调节的功能性状为胡伯尔值,通过提升小枝向叶片供水的潜力增加其抗旱能力。

参考文献

Hydraulic prediction of drought-induced plant dieback and top-kill depends on leaf habit and growth form

[J].

Size-and leaf age-dependent effects on the photosynthetic and physiological responses of Artemisia ordosica to drought stress

[J].

Spatio-temporal evolution characteristics of precipitation in the north and south of Qin-ba Mountain area in recent 43 years

[J].

Soil biocrusts reduce seed germination and contribute to the decline in Artemisia ordosica Krasch.shrub populations in the Mu Us Sandy Land of North China

[J].

Changes in soil water content in the rhizosphere of Artemisia ordosica: evidence for hydraulic lift

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号