0 引言

景观格局是其组成要素在空间上交互镶嵌形成空间域的抽象描述,具有的包容性等级结构和多维度度量方式是其表象,而尺度依赖性则是其内禀特征。其中包容性特征是指其在分类上有斑块、斑块类型和景观3个层次;多维度数量特征是指其数量化表征包括了景观或景观要素的面积、数量、形状和空间关系等4个维度并衍生出了几十个数量化指标[5-6]。这些层次和指标在分析不同对象(或区域)时具有不同的契合度,因此在国内外景观生态学研究中,究竟从哪个(或几个)层次、采用哪些指标进行分析没有一致的范式,而对其内禀特征(尺度依赖性)却几乎没有分歧[5-8]。就半干旱区沙地景观而言,其变化过程受制于人类活动和气候波动导致的沙漠化正逆过程的影响[1-2]。

鉴于景观格局的尺度依赖特征和格局因子代表性,本文采用地理探测器模型为分析工具,以科尔沁沙地典型区奈曼旗中部沙区为研究对象,选用代表景观面积、形状、空间关系和组成多样性的格局因子(指数),对21世纪以来沙漠化治理效果最为明显周期(2000—2018年)的起始沙漠化现状进行分析。拟解决的主要科学问题是:①景观格局双因子交互作用对沙漠化现状影响的方式是什么;②不同格局因子分级对沙漠化现状是否存在显著影响,如果存在,对应的沙漠化现状特点是什么。

1 研究区概况

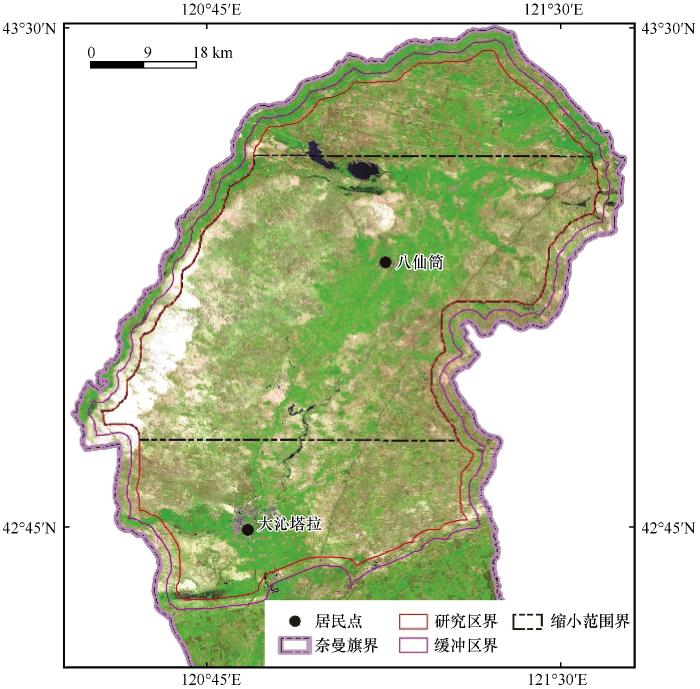

研究区位于内蒙古自治区奈曼旗中部沙区(图1),面积4 525.1 km2。海拔340~360 m,地貌以固定沙丘、半固定沙丘、流动沙丘、甸子地相间分布为特征。气候属于温带大陆性半干旱类型,多年平均气温6.8 ℃,多年平均降水量366.3 mm,多年平均蒸发量1 935 mm。≥8级年均大风日数33.5 d,多年平均沙尘暴日数7.6 d。该区的主要植物种有杨树(Populus)、旱柳(Salix matsudana)、家榆(Ulmus pumila)、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla)、差巴嘎蒿(Artemisia halodendron)、冷蒿(Artemisia frigida)、糙隐子草(Cleistogenes squarrosa)和狗尾草(Setaria viridis)等灌木、半灌木、多年生和一年生草本植物组成。

图1

2 数据与方法

2.1 数据

沙漠化现状和景观类型数据由课题组采用野外访问调查、GPS标定、人机交互等多种方法解译完成,文中涉及到各种沙丘类型通过机助目视解译进行了修正。在解译过程中对大面积分布的景观要素参考了中国向全世界免费分享的GlobeLand 30 m数据(

2.2 方法

2.2.1 研究区范围确定

2.2.2 景观格局因子与沙漠化程度

在研究中,景观面积信息用最大斑块指数(Largest Patch Index,LPI)表达,景观形状信息用边界密度(Edge Density,ED)表达,景观空间关系用聚集度(Aggregation Index,AI)表示,景观多样性信息用香农指数(Shannon Diversity Index,SHDI)表示,具体计算公式见文献[2],计算在Fragstats 4.2完成。沙漠化现状数量化表达采用

式中:DS为研究区(或分析单元)沙漠化现状值,DS值域为[0,1],DS越大,沙漠化现状越严重,反之亦然;k1、…、k5分别为流动沙丘、半流动沙丘、半固定沙丘、固定沙丘和非沙丘类型的系数,分别为1、0.65、0.45、0.15、0;A、…、E分别为上述沙丘类型序列系列在研究区(或分析单元)中的相对面积。

表1 景观格局因子分级(2000年)

Table 1

| 级别 | 因子 | |||

|---|---|---|---|---|

| 最大斑块指数LPI | 边界密度ED | 聚集度AI | 香农指数SHDI | |

| Ⅰ级 | LPI ≤46.729 | ED≤20.598 | AI ≤96.849 | LDI≤0.292 |

| Ⅱ级 | 46.729< LPI ≤89.351 | 20.598< ED ≤38.918 | 96.849< AI ≤99.259 | 0.292< LDI≤0.966 |

| Ⅲ级 | LPI>89.351 | ED>38.918 | AI>99.259 | LDI>0.966 |

2.2.3 分析方法

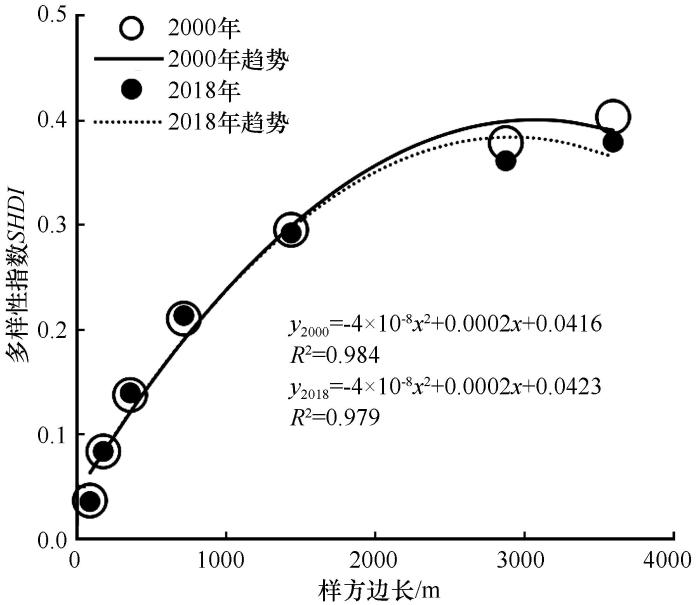

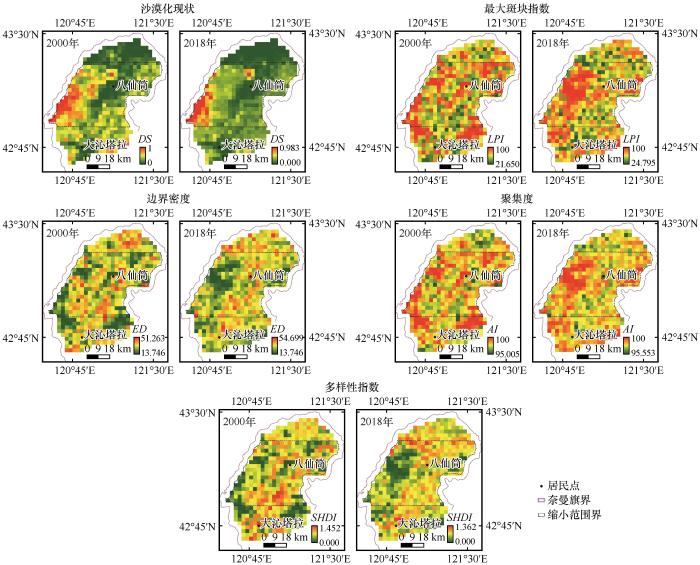

文中所有景观格局因子计算在Fragstats 4.2中完成,LPI等5个因子尺度依赖特征计算过程在Moving window模块完成,阈值判定窗口采用90、180、360、720、1 440、2 880、3 600 m等7个窗口判定。SHDI是对景观组成要素多少和相对信息量多少的综合表达,具有代表性,故尺度依赖判定以SHDI为代表,结果见图2。对图2中两个年份变化趋势拟合方程求导,在导数变化率为零条件下,对应的样方边长都为2 500 m。因此,本文选择的分析窗口(基本分析单元)都控制在2 888 m×2 888 m,分析中涉及到的基本数据见图3。在研究区整体上2000、2018年DS分别为0.393、0.228;在研究区缩小范围内DS分别为0.429、0.257。

图2

图2

景观多样性因子尺度依赖特征

Fig.2

The scale dependent characteristics of landscape diversity index

图3

图3

沙漠化现状与景观格局因子分析图层

Fig.3

Analysis layer of desertification status and landscape pattern factor

式中:q为沙漠化现状空间分异水平表达;Ni 和N分别为某两个景观格局因子交集i和研究区所有栅格数;σi 和σ分别为上述交集和研究区方差。q值域为[0,1]。q值越大沙漠化现状空间分异(差异性或显著性)越明显。

表2 地理探测器模型中景观格局因子交互作用类型

Table 2

| 交互作用类型 | 判断准则 | 代码 |

|---|---|---|

| 非线性增强 | A | |

| 双因子非线性增强 | B | |

| 单因子非线性减弱 | C | |

| 非线性减弱 | D | |

| 独立 | E |

生态探测。在交互探测基础上判断两个交互格局因子是否存在显著关联。若显著关联,则探测因子相互不独立,不符合模型要求需要剔除其中一个因子;若不显著,则探测因子相互独立,符合模型要求。显著性用F检查判定,在本文所用地理探测器模型中置信水平为α=0.05。

风险(分级显著性)探测。在对景观格局因子进行分级评估时,同一因子不同级别分布区q值是否能通过统计学t检查,在本文中置信水平α也设定为0.05。当任意两个级别之间存在显著差,则它们级别之间对沙漠化现状有显著影响(存在风险),否则无显著影响。

3 结果

3.1 时空维度格局因子交互作用对沙漠化现状影响

在时间尺度上,4个主要景观格局因子对沙漠化现状的解释力(q值)在不同年份存在差异(表3)。在沙漠化现状较重的2000年(DS=0.393)q值AI >LPI >ED,且均通过了F(q<0.05)显著性检验,而SHDI未通过显著性检验。在沙漠化现状较轻的2018年(DS=0.228)q值ED>SHDI >AI >LPI,且均通过了F(q<0.05)显著性检验。在研究范围缩小的条件下,2000、2018年沙漠化现状分别为0.429、0.257,4个主要景观格局因子对沙漠化现状的解释力发生了变化,主要不同是在2000年SHDI也通过F显著性检验,q值排序也超过了ED。同时,在2018年缩小范围区q值排序也发生了变化,表现为SHDI和ED居第一和第二位,LPI和AI相等处于最后。

表3 景观格局因子对沙漠化程度的解释力显著性检查( q 值)

Table 3

| 研究区范围 | 年份 | 显著性检查 | 因子 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 最大斑块指数LPI | 边界密度ED | 聚集度AI | 香农指数SHDI | |||

| 研究区整体 | 2000 | q | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.000 |

| P | 0.000 | 0.046 | 0.000 | 0.718 | ||

| 2018 | q | 0.004 | 0.023 | 0.006 | 0.022 | |

| P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||

| 研究区局部 | 2000 | q | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.005 |

| P | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | ||

| 2018 | q | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.031 | |

| P | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||

表4 不同格局因子对沙漠化影响生态探测关联分析( q 值)

Table 4

| 研究区范围 | 年份 | 最大斑块块指数LPI | 边界密度ED | 聚集度AI | 香农指数SHDI | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 研究区整体 | 2000 | 最大斑块指数LPI | 0.002 | |||

| 边界密度ED | 0.004n | 0.001 | ||||

| 密集度AI | 0.007n | 0.009n | 0.006 | |||

| 香农指数SHDI | 0.003n | 0.002n | 0.008n | 0.000 | ||

| 2018 | 最大斑块指数LPI | 0.004 | ||||

| 边界密度ED | 0.027n | 0.023 | ||||

| 密集度AI | 0.016n | 0.025n | 0.006 | |||

| 香农指数SHDI | 0.024n | 0.032n | 0.026n | 0.022 | ||

| 研究区局部 | 2000 | 最大斑块指数LPI | 0.006 | |||

| 边界密度ED | 0.008n | 0.002n | ||||

| 密集度AI | 0.016n | 0.017n | 0.013 | |||

| 香农指数SHDI | 0.012 n | 0.009n | 0.020n | 0.005 | ||

| 2018 | 最大斑块指数LPI | 0.003 | ||||

| 边界密度ED | 0.026n | 0.019 | ||||

| 密集度AI | 0.016n | 0.026n | 0.003 | |||

| 香农指数SHDI | 0.033n | 0.037n | 0.033n | 0.031 |

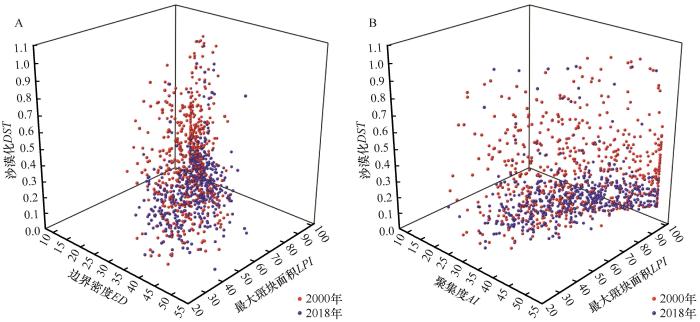

从不同景观格局因子交互作用对沙漠化现状影响探测结果来看,在不同时空尺度景观格局因子的交互作用只有非线性增强(A)和双因子增强(B)两种形式(表5)。从研究区两个时间段LPI∩ED与LPI∩AI组合与沙漠化现状的三维散点图分布特征来看,非线性增强型的LPI∩ED组合对沙漠化现状评估结果的的影响相对集中,沙漠化现状的变化主要发生在ED为25~45和LPI>40的区间(图4),而且在不同时期具有相对一致的特点。而双因子增强型LPI∩AI组合(2000年)对沙漠化现状的影响相对分散,在AI和LPI发生值的所有区间,呈45°面状分布;非线性增强型LPI∩AI组合(2018年)对沙漠化现状的影响同样相对集中,主要特点是集中分布在DS<0.3范围内。这说明不同景观格局因子组合对沙漠化现状的影响表现不同,在交互作用一致的情况下,不同因子组合影响方式不同;在交互作用不一致的情况下,影响方式差异更大。

表5 不同景观格局因子交互作用对沙漠化现状影响探测结果

Table 5

| 交互作用组合 | 研究区 | 缩小区 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 2018年 | 2000年 | 2018年 | |

| 最大斑块指数LPI∩边界密度ED | A | A | B | A |

| 最大斑块指数LPI∩密集度AI | B | A | B | A |

| 最大斑块指数LPI∩SHDI | A | B | A | B |

| 边界密度ED∩密集度AI | A | B | A | A |

| 边界密度ED∩香农指数SHDI | A | B | A | B |

| 密集度AI∩香农指数SHDI | A | B | A | B |

图4

图4

景观格局因子组合与沙漠化现状关系3D散点图

Fig.4

3D scatter diagram of landscape pattern factor and DS

3.2 景观格局因子分级对沙漠化现状影响探测

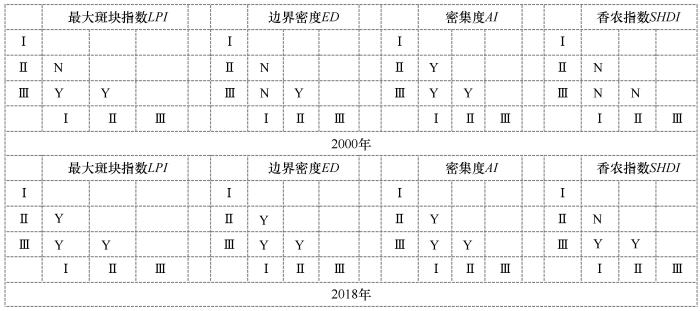

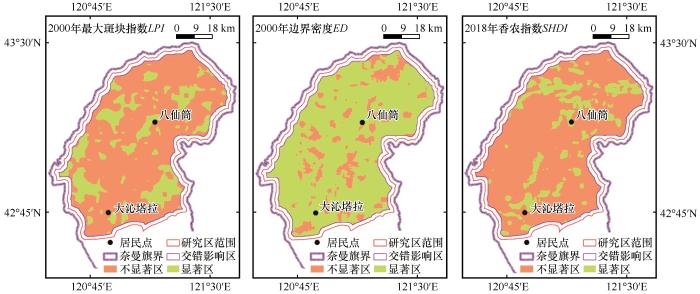

从图5可以看出,文中选定的4个景观格局因子不同级别在两个年份对沙漠化现状影响概括有3种情况(图6)。第一,2000年的AI与2018年LPI、ED和AI表现出的所有级别之间对沙漠化现状评估结果都有显著性影响;第二,2000年的SHDI不同级别之间对沙漠化现状评估结果没有显著性影响;第三,2000年的LPI和ED与2018年的SHDI表现出的不同级别对沙漠化现状评估结果的作用既有显著性也有非显著性,共同存在。对于第一、二种情况容易理解,即某因子不同级别之间对沙漠化现状评估结果都存在(或不存在)显著影响,无需再做分析。而对于第3种情况则在研究区范围内形成了有(或无)显著性影响交错分布格局。采用图6中显著与否分布格局为约束条件,对沙丘类型分布图层进行计算,结果见图7。

图5

图5

不同时期景观格局因子分级探测

Fig.5

Hierarchical risk detection of different landscape pattern factors

图6

图6

景观格局因子分级探测显著区识别

Fig.6

Identification of significant areas based on the detection of the pattern factor graduated interactive

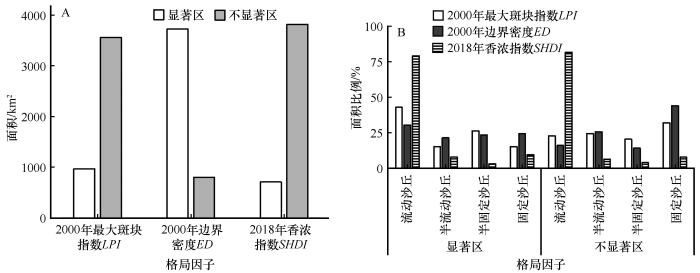

图7

图7

格局因子分级的显著与非显著区沙漠化现状面积组成特征

Fig.7

Characteristics of DS area composition in significant and non-significant regions of major pattern factor classification

图7显示,2000年LPI和2018年SHDI分级探测结果以不显著区面积大为特征,分别为3 556.6 km2和3 817.3 km2,2000年ED相反显著区最大为3 725.4 km2。从不同区沙丘类型相对面积组成特点来看,在显著区以流动沙丘占优势,2000年LPI、2000年ED和2018年SHDI分别为42.9%、30.6%和79.2%。在不显著区2000年LPI和ED以固定沙丘占优势,分别为32.0%和44.0%;2018年SHDI仍以流动沙丘占优势,为81.7%。

4 讨论

在确定分析基本单元面积的条件下,借助地理探测器模型对景观格局双因子交互作用对沙漠化现状影响进行分析,是从分析空间匹配的角度对沙漠化现状驱动机制进行重要补充和解释。

从景观格局因子选择合理性来看(表4),景观组成要素的面积(LPI)、形状(ED)、空间关系(AI)和多样性(SHDI)等对沙漠化现状q值的生态探测之间没有显著关联,彼此之间相互独立,避免了景观格局因子选择相关性高、某类属性重复表达的弊端。从双因子交互探测结果来看,任意景观因子组合对沙漠化现状的交互作用大于其独立作用,双因子交互作用只有两种形式,分别为非线性增强和双因子增强。其中非线性增强表现为沙漠化现状集中分布,而双因子增强则呈面状离散分布,这种结果不仅在时间尺度存在差异,而且也受研究区空间范围大小的影响。由于研究区和缩小范围区的沙漠化现状从2000年到2018年都呈下降趋势(分别由0.393和0.429下降到0.228和0.257),所以本文研究时段沙漠化特征为典型的沙漠化逆转过程。从研究空间范围不同导致的沙漠化逆转过程差异所对应的景观格局指数变化特点来看,在沙漠化逆转较弱的条件下(研究区,DS减少了0.165),格局因子q值变化特点为除AI持平外,其他3个因子q值呈增加趋势,其中ED和SHDI增加较大,都增加了0.022。这说明在沙漠化逆转较轻时期,景观组成要素在空间分布上是否聚集(或分散)对沙漠化现状影响较小(AI无变化),而景观组成要素形状越复杂(ED越大)和多种景观要素交错分布出现频率越高(SHDI越高)以及单个农田、林地、草地面积增加(LPI越大)对沙漠化逆转有较大贡献。在沙漠化逆转相对较强的条件下(缩小研究区范围,DS减少了0.172),格局因子q值变化特点为LPI和AI减小,说明大面积流沙斑块呈缩小或各类景观要素呈分散分布对沙漠化逆转过程有较强的贡献;ED和SHDI为增大,说明了大面积流动沙丘破碎化和多种景观要素交错分布导致的景观要素形状复杂和组成要素多样化对较强的沙漠化逆转有较大贡献。从普适性意义来看,在研究对象与方法不变前提下,研究范围调整对研究区沙漠化过程解释存在歧义,这说明在半干旱风沙区进行的各种现状调查、设计以及沙漠化驱动机制分析中,研究区大小选择对结果有明显影响。基于县域、乡域、村域或更小的示范区获得的结果,相互之间不能简单推绎(应用),应先判定推绎条件[17-18]。同样可以推断,在协调区域“山水林田湖草沙”高效且可持续发展和土地整治与生态修复中,必须进行分区规划设计,指导原则要更具有灵活性[8-10]。具体来说在半干旱风沙区以植被保护(治沙)和沙漠景观旅游开发(流动沙丘保存)为目的的乡村振兴规划与实施,所应采取的指导原则和实施方案要有针对性。

从景观格局因子分级对沙漠化现状的影响探测结果来看(t检查),在研究期内格局因子分级对沙漠化现状影响有全域显著(或不显著)、显著和不显著区交错分布3种形式。其中,2000年LPI、ED与2018年SHDI形成的显著和不显著区交错分布格局(图6)对应的沙丘(沙漠化土地)类型在面积比例和优势沙丘类型上具有明显特征。从显著与不显著区面积大小比较可以看出(图7),LPI和SHDI分级造成的沙漠化现状空间异质性较强,显著区面积分别为3 555.6 km2和3 817.3 km2,分别是不显著区的3.7倍和5.4倍;而ED分级造成的沙漠化现状空间同质性较强,不显著区面积为3 725.4 km2,是显著区的21.5%。可以推断在影响因子分级导致对沙漠化现状影响出现显著和不显著区交错分布的条件下,若沙漠化现状相对严重(2000年),则LPI分级可导致沙漠化现状异质性增强(影响显著区面积大),ED分级可导致沙漠化现状异质性减弱(影响不显著区面积大)。此外,在沙漠化现状相对较轻时(2018年),SHDI分级可导致沙漠化现状异质性增强(影响显著区面积大)。从格局因子分级对沙漠化现状影响形成的显著和不显著区中不同沙丘类型组成特点来看(图7),在沙漠化现状较严重的2000年(DS=0.393),LPI分级形成的显著区以流动和半固定沙丘相对面积较大(合计占比为69.4%)为特征,说明在影响显著区LPI分级对沙漠化现状影响主要由流动和半固定沙丘面积和分布格局决定;ED分级形成的不显著区以流动沙丘相对面积较大(30.6%),其他沙丘类型相差较小(21.0%~24.4%)为特征,说明在影响不显著区ED分级对沙漠化现状影响与不同沙丘类型分布格局决定为主,面积影响相对较小。在沙漠化现状较轻的2018年(DS=0.228),SHDI分级形成的显著和不显著区都以流动沙丘相对面积占绝对优势为特征(相对面积都大于79.2%),说明SHDI分级对沙漠化现状影响主要由流动沙丘面积和分布格局决定,这种现象在科尔沁土地利用变化研究中得到相互印证[19]。此外,本文研究时段属于沙漠化逆转期,SHDI分级对沙漠化现状的影响由全域不显著转变为20.8%面积呈现为显著(图5~6),说明沙漠化逆转过程是景观多样性影响增强的过程。这一现象发生的驱动机制与研究区(景观)中流动沙丘和水域面积减少,农田、林地、草地面积增加相关[19-21]。

5 结论

在科尔沁典型沙漠化地区,景观格局因子双因子交互作用对沙漠化现状影响大于各因子独立作用。在沙漠化现状较重的2000年(DS=0.393),除LPI和AI交互为双因子增强外,其他组合都为非线性增强。在沙漠化现状较轻的2018年(DS=0.228),除LPI分别和ED、AI交互为非线性增强,其他组合都为双因子非线性增强。非线性增强对沙漠化现状的影响趋向集中,而双因子增强影响趋向分散且呈面状分布。

格局因子分级对沙漠化现状影响与沙漠化状态有关,在沙漠化现状较重的条件下,格局因子分级对沙漠化现状影响相对较小,LPI的Ⅰ级和Ⅱ级、ED的Ⅰ级和Ⅱ级与Ⅰ级和Ⅲ级以及SHDI所有级别之间都不显著。在沙漠化现状较轻条件下,除SHDI的Ⅰ级和Ⅱ级之间不显著外,其他因子与分级对沙漠化现状影响都显著。总的来看,在沙漠化逆转过程中(2000—2018年),景观格局因子分级对沙漠化现状影响呈增强趋势。

参考文献

Indices of landscape pattern

[J].

FRAGSTATS:spatial pattern analysis program for categorical and continuous maps

[Z].

Scale problems in reporting landscape pattern at the regional scale

[J].

GLC_FCS30-2020:Global Land Cover with Fine Classification System at 30 m in 2020

[J].

The rationale of the mean-standard deviation analysis:comment

[J].

Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun region,China

[J].

科尔沁沙地水域景观格局的时空动态:以奈曼旗为例

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号