黄河上游十大孔兑区域风能环境及输沙势特征

赵宏胜 , 1 , 2 , 3 , 高永 1 , 2 , 3 , 蒙仲举 1 , 2 , 3 , 李婉娇 4 , 冯霜 1 , 党晓宏 , 5

1.内蒙古农业大学,沙漠治理学院,内蒙古 呼和浩特 010018

2.内蒙古农业大学,中央与地方共建风沙物理重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010018

3.内蒙古农业大学,内蒙古杭锦荒漠生态系统国家定位观测研究站,内蒙古 呼和浩特 010018

4.内蒙古自治区水利科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010051

5.包头市林业和草原局,内蒙古 包头 014060

Characteristics of the wind energy environment and sediment transport potential in the Ten Tributaries in up Reaches of the Yellow River Basin

Zhao Hongsheng , 1 , 2 , 3 , Gao Yong 1 , 2 , 3 , Meng Zhongju 1 , 2 , 3 , Li Wanjiao 4 , Feng Shuang 1 , Dang Xiaohong , 5

1.College of Desert Control Science and Engineering /, Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China

2.Central and Local Government Key Laboratory of Wind Erosion /, Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China

3.Inner Mongolia Hanggin Desert Ecological Position Research Station, Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China

4.Water Conservancy Science Research Institute of Inner Mongolia,Hohhot 010051,China

5.Baotou Forestry and Grassland Bureau,Baotou 014060,Inner Mongolia,China

通讯作者: 党晓宏(E-mail: dangxiaohong1986@126.com )

收稿日期: 2023-10-27

修回日期: 2023-12-25

基金资助:

“科技兴蒙”行动重大专项 . KJXM-EEDS-2020006-4-01 内蒙古自治区研究生科研创新项目 . B20231099Z

Received: 2023-10-27

Revised: 2023-12-25

摘要

风况和输沙势是表征荒漠区风能环境及风沙运动的重要参数。为探明黄河流域十大孔兑区域风能环境特征,利用2018—2022年气象站数据分析了该区风况及输沙势在不同时间尺度上的变化特征。结果表明:(1)十大孔兑区域2018—2022年风速变化不大,年平均风速为3.17 m∙s-1 ,年平均起沙风风速为6.28 m∙s-1 ,不同季节之间起沙风速两极分化趋势明显,春季起沙风频率最高,月平均风速随季节变化起伏较明显。(2)受地形及海拔因素影响,十大孔兑区域风能环境呈西高东低分布特征,不同时间尺度起沙风风向均以偏西风和偏北风为主。(3)根据输沙势结果,十大孔兑区域整体上属于中等风能环境,存在相当大的空间变化,西部靠近库布齐沙漠,属于高风能区,中部属于中风能区,东部属于低风能区;不同时间尺度输沙势特征存在差异,合成输沙势方向趋于一致,以偏东南方向(SE、SSE)为主,为沙物质输入河道提供了充足动力。应将春季作为风沙重点防治时期,将靠近沙源区的西部作为重点防治区域。

关键词:

黄河流域 风能环境 风况 输沙势 十大孔兑

Abstract

The characteristics of wind regime and sediment transport potential are crucial for characterizing the wind energy environment in desert areas and studying aeolian sand movement. The wind patterns and sediment transport potential of the Ten Tributaries in the Yellow River Basin were investigated by analyzing meteorological station data from 2018 to 2022, aiming to understand their energy characteristics and environmental impacts. The results show that: (1) There is minimal variation in wind velocity between 2018 and 2022, with an annual mean wind speed of 3.17 m∙s-1 and a yearly average sand-driving wind speed of 6.28 m∙s-1 . The polarization pattern of sand-driving winds across different seasons is evident, with the highest frequency occurring during spring, while inter-monthly wind speeds exhibit significant fluctuations due to seasonal changes. (2) The intensity of wind energy varies, with higher intensity observed towards the western regions and lower intensity towards the eastern areas in the Ten Tributaries, due to the influence of topography and elevation. Prevailing sand-driving winds predominantly originate from westerly and northerly directions across different temporal scales. (3) Based on the sediment transport potential, the Ten Tributaries are classified as having a moderate overall wind energy environment. The western region, which is located in close proximity to the Hobq Desert, falls within the high wind energy region; the central region falls within the moderate wind energy region; and the eastern region falls within the low wind energy region. The characteristics of sediment transport potential vary across different time scales; however, the overall direction of resultant sediment transport potential consistently remains oriented towards the southeast (SE) and south-southeast (SSE), ensuring sufficient momentum for sediments to enter the channel. Therefore, it is suggested that spring should be considered the key control period for wind-blown sand, and the western region near the source of sand should be regarded as the key control area.

Keywords:

Yellow River Basin wind energy environment wind conditions sediment transport potential Ten Tributaries

本文引用格式

赵宏胜, 高永, 蒙仲举, 李婉娇, 冯霜, 党晓宏. 黄河上游十大孔兑区域风能环境及输沙势特征 . 中国沙漠 [J], 2024, 44(3): 85-95 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00176

Zhao Hongsheng, Gao Yong, Meng Zhongju, Li Wanjiao, Feng Shuang, Dang Xiaohong. Characteristics of the wind energy environment and sediment transport potential in the Ten Tributaries in up Reaches of the Yellow River Basin . Journal of Desert Research

0 引言

风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素。输沙势是风沙运动环境评判的主要指标。输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] 。在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判。输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] 。

黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究。在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] 。在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] 。进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] 。其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果。随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究。通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] 。利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善。最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] 。

黄河流域十大孔兑区域的风沙治理取得显著效果,一是多年来治理措施的成就,二是区域风能变化对输沙的影响。但长期以来由于风能环境监测数据缺失,目前缺少关于输沙势的研究,导致对十大孔兑区域风能环境认识非常有限。本研究利用布设在不同孔兑的气象站,获取了十大孔兑不同位置风况数据,同时结合研究区周围气象站数据,开展区域输沙势与风能环境研究,结果不仅可以弥补之前研究的不足,还可以针对研究区不同区域风况特征,因地制宜,布设科学防风固沙措施,提出合理的沙漠化防治建议,为区域风沙灾害防治提供科学参考和数据支撑,这对维护区域生态安全具有重要意义。

1 研究区概况

十大孔兑位于39°55′20″—40°30′60″N、108°45′45″—110°45′54″E,从西向东分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河[14 ] ,是黄河内蒙古段的主要产沙支流,流域由南向北包含砒砂岩丘陵沟壑、库布齐沙漠、冲洪积平原3个侵蚀地貌类型,这片总面积为10 767 km2 的区域,每年向黄河流域贡献泥沙量达到入黄泥沙总量的十分之一[15 ] 。自然区划上属于鄂尔多斯东部高平原沙漠自然区,气候属于典型大陆性气候,年平均气温7 ℃左右,年降水量200~400 mm,多发生于7—8月,年蒸发量约为2 200 mm,3—5月常有大风天气,年均大风日数24 d,最大风速达28 m·s-1 [16 -17 ] 。

图1

图1

研究区概况与气象站点位置图

审图号:基于内蒙古自然资源厅标准地图服务网站标准地图(审图号:蒙S(2020)028号和蒙S(2017)027号)制作,底图边界无修改

Fig.1

Overview of the study area and location map of meteorological stations

2 研究方法

2.1 气象数据获取

第一种气象数据基于全球地面气象站,观测高度10 m,即十大孔兑区域周边旗县达拉特旗、东胜区和杭锦旗的3个气象站点CMDC (http//data. cma.cn) 。选取该数据源下3个站点记录的 2018—2022年的风况数据。第二种是根据实地地形和流场特征,选定十大孔兑中的毛不拉孔兑、西柳沟、罕台川和东柳沟作为典型研究孔兑,在2018—2022年,利用HOBO气象站,在每月的月中(12—18日)连续7天进行风况数据采集,自动气象站的记录频率为10 s。结果利用地面气象站风况数据与HOBO监测数据进行拟合,根据两者之间的函数关系,计算获得4条长期风况数据。

2.2 输沙势计算

输沙势反映了某一方位起沙风在一段时间内搬运沙的能力,主次风向为一段时间内风向频率最高的两个风向输沙势的公式为[18 -20 ] :

D P ∝ U 2 ( U - U t ) t (1)

式中:DP 为输沙势,矢量单位为VU;U 和Ut 分别为10 m高度的起沙风速和起动风速,单位为节;t 为风速U 出现的频率。合成输沙方向(RDD )为净输沙方向;合成输沙势(RDP ),矢量单位为VU,表示净输沙势;方向变率为合成输沙势与总输沙势的比(RDP /DP ),反映的是起沙风风向的单一程度。

根据中国气象局标准气象站规定,风速的测定高度为10 m,而我们在沙丘群内部设置的自动气象站记录的是2 m高度的风速数据,因此,需利用公式将2 m高度的风速数据转换为10 m高度的风速数据,风向不做转化。

U 10 = U 2 ( l n 10 - l n Z 0 ) l n 2 - l n Z 0 (2)

式中:U 10 为10 m高度风速;U 2 为2 m高度风速;Z 0 为地表粗糙度。

U z = U * k l n Z - d Z 0 (3)

式中:Uz 为高度z (m)处的风速(m∙s-1 );k 为冯卡曼常数(0.4);Z 0 为地表粗糙度(m); d 为零平面位移(m)。Z 0 最后可以根据ln(z -d )与U 2 所构成的线性函数的截距得到。

根据年输沙势,对风能环境和风况方向变率进行了划分[1 ] (表1 )。

输沙玫瑰图可以反映沙区起沙风况,据此可将起沙风况分为窄单峰、宽单峰、锐双峰、钝双峰和复合等5种风况。风向频率玫瑰图为一段时间内各风向频率的统计图,是反映沙区风况的重要分析手段。

3 结果与分析

3.1 风况特征

3.1.1 起沙风年内分布及风速变化特征

风速是评价区域风沙活动的基础参数[21 ] 。2018—2022年,研究区各月风速变化趋势趋于一致(图2 A),值为0~13.49 m∙s-1 ,年度起沙风(>5 m∙s-1 )占比平均为14.74%,集中于春季(3—6月),冬季次之;起沙风向主要为西西北风、西北风和北西北风(292.5°~337.5°,图2 B)。

图2

图2

十大孔兑2018—2022年度风速风向特征

Fig.2

Wind speed and direction characteristics of Ten Tributaries

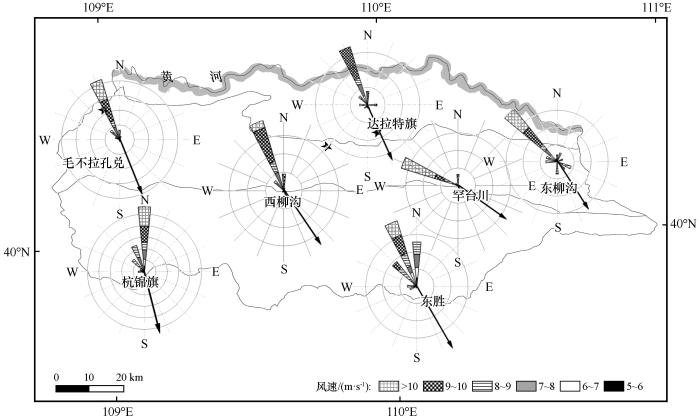

十大孔兑区域风能环境整体由西向东呈逐渐降低趋势(图3 ),这是由于西部地区海拔较高且地形地貌复杂多样,风速高于东部地区。

图3

图3

不同气象站年平均起沙风分布特征

Fig.3

Annual average characteristics of sand-raising wind at different meteorological stations

十大孔兑区域2018—2022年的年平均风速及年平均起沙风风速变化不大,7个站点年平均风速为2.91~4.41 m∙s-1 ,区域整体平均风速为3.17 m∙s-1 (图4 )。年平均起沙风风速显著高于年平均风速,为5.79~7.22 m∙s-1 ,区域整体平均风速为6.28 m∙s-1 ,且起沙风频率均呈逐渐增大的趋势。

图4

图4

十大孔兑2018—2022年年平均风速、起沙风风速及起沙风频率

Fig.4

The annual average wind speed, sand driving wind speed and sand driving wind frequency of the Ten Tributaries from 2018 to 2022

3.1.2 不同月份起沙风变化特征

月平均风速可以作为衡量区域风沙活动强度的关键指标,用以表征不同时间尺度的风速变化规律[22 ] 。

十大孔兑区域月平均起沙风速变化幅度较小,为5.93(7月)~7.01 m∙s-1 (5月);月平均风速2.55(8月)~4.11 m∙s-1 (5月),均低于起沙风速(5 m∙s-1 )。不同月份起沙风频率较小,为15.99%(8月)~25.43%(5月),年度平均起沙风频率为17.85%;最大起沙风速为8.08(8月)~11.37 m∙s-1 (4月)。月起沙平均风速、月最大起沙风速、月平均风速和月起沙风频率变化规律趋于一致,均呈现出1—5月较大、6—12月减小趋势。就季节而言,4个季节中春季起沙风各指标明显高于其他季节(图5 )。因此在实际研究过程中,应该将春季作为重点防护时期。

图5

图5

十大孔兑起沙风月际变化

Fig.5

Monthly variation of sand driving wind

3.1.3 年度及季节起沙风风向

起沙风特性决定近地层风沙颗粒的运动速度与方向,是界定风沙活动能否发生的关键指标,在研究风沙运动过程中具有至关重要的作用[23 ] 。

在2018—2022年,十大孔兑年度起沙风以偏西风(W、WNW、NW)和偏北风(NNW、N)为主,其中偏西风占35.72%,偏北风占37.45%,合计起沙风频率占全年起沙风向的73.17%,偏西风中以西北风为主(22.03%),偏北风中以西西北风为主(26.26%, 图6 )。

图6

图6

十大孔兑年度及季节起沙风玫瑰图

Fig.6

Rose chart of annual and seasonal sand driving wind in Ten Tributaries

四季起沙风风向与年度起沙风风向基本一致,均以偏西风(W、WNW、NW)和偏北风(NNW、N)为主,这2组风向累计分别占春、夏、秋、冬季起沙风频率的73.12%、54.51%、84.11%、96.95%。春、夏季节起沙风向具有较高的相似性,均以西北(NW)和北西北(NNW)风为主,而秋、冬季起沙风风向相对集中于北西北(NNW)风向。研究区起沙风的季节性变化特征主要表现在起沙风频率与主风向组成结构存在差异,其中春季主向风为西北风(NW)和北西北风(NNW),分别占全年起沙风频率的7.60%和9.01%,夏季主向风为西北风(NW)和北西北风(NNW),分别占全年起沙风频率的2.74%和2.91%,秋季主向风为北西北风(NNW),占全年起沙风频率的8.21%,冬季主向风为北西北风(NNW),占全年起沙风频率的14.0%。

3.2 输沙势特征

3.2.1 输沙势空间分布特征

输沙势(DP )反映了风速统计中某一方位风向在一定时间内搬运沙的能力[24 ] 。在风沙活动强度以及风沙地貌形成方面得到广泛应用,通过对不同时间尺度上输沙势的分析可以对研究区域内风沙活动强度进行评价。合成输沙势(RDP )是16个方位输沙势的矢量合成,是一个地区的风沙活动强度最直接的表征指标。方向变率指数(RDP /DP )指合成输沙势与输沙势的比率,方向变率越大,与此有关的RDP /DP 越小[25 ] 。

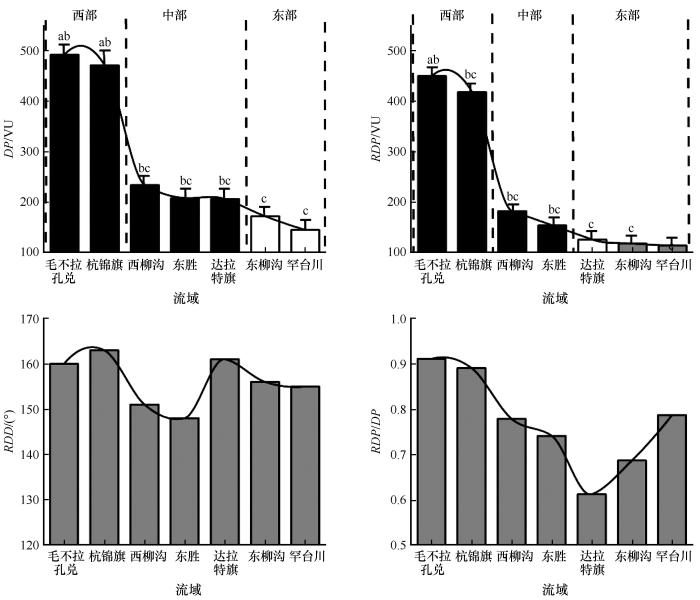

十大孔兑区域不同气象站点输沙势(DP )之间存在差异(图7 和图8 )。7个气象站点中从西向东输沙势呈减小趋势,毛不拉孔兑流域输沙势最大,东柳沟流域最小。整体上看,研究区西部输沙势明显高于中部和东部,因此可依据输沙势将研究区划分为东部、中部和西部3个区域,研究结果为下一步区域输沙势研究奠定基础。

图7

图7

十大孔兑不同气象站输沙势特征

注: 不同小写字母表示不同变量在P <0.05水平上存在差异

Fig.7

Characteristics of sediment transport potential of different weather stations

图8

图8

十大孔兑输沙势分布特征

Fig.8

Distribution characteristics of sediment transport potential in Ten Tributaries

3.2.2 年度与季节输沙势特征

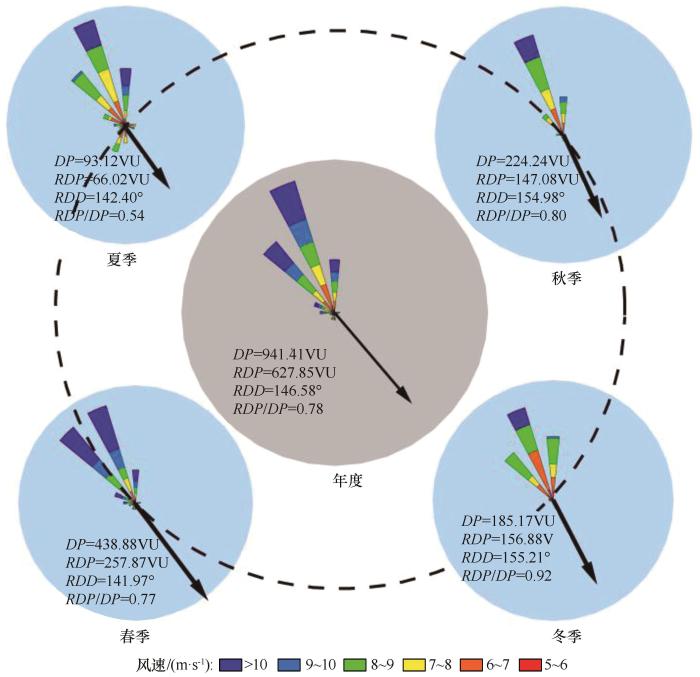

2018—2022年,十大孔兑区域年平均输沙势(DP )为313.81 VU,平均合成输沙势(RDP )为209.80 VU,方向变率指数(RDP /DP )为0.78(图9 )。根据风能分类标准[1 ] ,研究区整体上处于中等风能环境(200≤DP ≤400),年度方向变率指数属于中等变率水平;年合成输沙势方向(RDD )为146.58°,为南东南(SSE)方向,表明年度风沙主要运动方向为东南偏南方向,导致大量风沙输入孔兑河道,为风沙入黄提供了大量沙物质。

图9

图9

十大孔兑年度及季节输沙势玫瑰图

Fig.9

Rose chart of annual and seasonal sediment transport potential in Ten Tributaries

就季节尺度而言,十大孔兑区域不同季节输沙势与合成输沙势存在差异,春季DP 、RDP 最大,分别为146.29 VU,85.93 VU。依据输沙势排序,春季(DP =146.29 VU, RDP =85.93 VU)>秋季(DP =74.75 VU,RDP =49.03 VU)>冬季(DP =61.72 VU,RDP =52.29 VU)>夏季(DP =31.04 VU,RDP =22.01 VU);4个季节输沙势分别占年度输沙势的46.62%(春季)、14.63%(夏季)、23.82%(秋季)和19.67%(冬季)。4个季节合成输沙势方向趋于一致,RDD 值介于141.97°~155.21°,均为SSE方向;方向变率指数之间也存在显著差异,冬季最大为0.92,依据方向变率指数排序为冬季(0.92,低变率)>秋季(0.80,中等变率)>春季(0.77,中等变率)>夏季(0.54,中等变率)。

综合对比发现,十大孔兑区域输沙势季节变化特征与年度输沙势季节变化特征变化趋势一致,方向均为南东南(SSE)方向。因此相对于其他季节,春季输沙势较高,加之随着温度回升,地表沙粒松散,为风沙入黄提供了充足的动力条件和丰富的沙源,因此春季为风沙活动频发期,针对这一时期,应加强管理。

3.2.3 月输沙势变化特征

十大孔兑月均输沙势特征为以5月DP 、RDP 最大,分别为64.80、35.84 VU,7月DP 、RDP 最小,分别为7.00、6.09 VU(图10 )。12个月份RDD 为132.85°~165.43°,主体为东南(SE)和南东南(SSE)方向。根据起沙风方向变率指数[1 ] ,7月RDP /DP 为0.21,属于高变率,说明7月起沙风向变化情况较为复杂;2、5、6月方向变率指数介于0.43~0.78,属于中等变率;1、3、4、8、9、10、11、12月方向变率指数均大于0.8,属于低变率,起沙风向变化情况较为单一。

图10

图10

十大孔兑月际输沙势玫瑰图

Fig.10

Rose diagram of monthly sediment transport potential of Ten Tributaries

综合不同时间尺度输沙势变化特征分析,十大孔兑区域RDD 的年度、季节、月际变化趋势较稳定,主要为偏东南方向(SE、SSE) ,其中SSE方向所占比例较大。受库布齐沙漠季风气候及季节因素影响,研究区春季处于高风能环境,夏、秋季处于低风能环境,输沙方向相差不大,以东东南(ESE)、东南(SE)和南东南(SSE)方向为主,这也直接导致每年向黄河输送大量沙物质,给黄河流域安全发展造成了严重威胁。

4 讨论

4.1 输沙势特征影响因素

十大孔兑区域输沙势从西向东呈逐渐减小分布趋势,西部为高风能区,中部为低风能区,东部为低风能区,主要受地形和海拔影响。这与胡光印等[26 ] 对若尔盖盆地的风能环境研究结果相似。而邢文娟等[27 ] 对荒漠-绿洲过渡带风能环境研究发现,植被特征也是影响输沙势特征的主要因素,植被覆盖度高,长势好,会增加地表粗糙度,可有效降低近地表风速。张昊等[8 ] 对乌珠穆沁沙地风能环境研究发现,乌珠穆沁沙地南部多为山地丘陵,北部为荒漠草原,地势呈东南向西北倾斜,但西北地区植被盖度高于东南地区,导致西北地区输沙势显著高于东南地区,说明植被特征对输沙势的影响高于地形因素。苗恒录等[28 ] 以内蒙古阴山北麓希拉穆仁草原为研究对象发现季节气候特征会影响输沙势。春季由于降水稀少、蒸发强烈,土壤干燥疏松,植被覆盖度较低,防风固沙能力较弱;而夏季降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于春季。综合以上研究结果来看,有很多因素都会对输沙势特征造成影响,在实际研究中,我们要充分结合实际,从地形地貌、气候条件、植被特征等多方面对输沙势特征展开研究,找到影响输沙势特征的主要因素,才能为区域风、沙防控措施提供理论支撑。

4.2 十大孔兑区域生态治理现状

20世纪80年代以来,十大孔兑区域种植了大量生态林,在1995—2015年,十大孔兑区域的土壤侵蚀模数总体上呈下降趋势。这一趋势在2000年以后下降尤为明显,这与黄河其他流域研究结果一致。还有相关报道表明,在十大孔兑区域,植被覆盖度的增加对土壤侵蚀减少的贡献率最大[29 ] ,即植被覆盖因子是十大孔兑区域土壤侵蚀变化的主导因子。在2005年,十大孔兑区域土壤侵蚀模数降至1.10 t∙hm-2 ·a-1 ,为20年间最低,结合戴礼飞[30 ] 在乌拉尔山区乌梁素海小流域的研究结果来看,土壤侵蚀模数达到最低的原因是2005年的降雨侵蚀力因子为历年来最低值,因此土壤侵蚀强度值大幅度减小。十大孔兑区域土壤侵蚀强度为轻度侵蚀。研究区土壤侵蚀强度以微度侵蚀与中度侵蚀为主,在1990—2018年,随着生态治理措施不断增加,土壤侵蚀强度总体呈下降趋势。在1990年,十大孔兑区域微度侵蚀面积为9.45×105 hm2 ,占总面积的89.4%;到2015年,十大孔兑区域微度侵蚀面积升至1.02×106 hm2 ,面积占比将近97.3%,从中度侵蚀向微度侵蚀转化面积达7.5×104 hm2 ,这与林、草地面积增加存在显著相关关系,总体上表现为研究区域内的土壤侵蚀强度降低,土壤侵蚀模数下降,微度以上侵蚀的面积大量降低[19 ] 。前期对十大孔兑区域生态治理研究结果表明,研究区2000年之后植被覆盖度显著提升,环境条件得到明显改善,间接表现出随时间的推移以及生态措施的实施,十大孔兑区域土壤侵蚀强度明显降低。高强度土壤侵蚀面积大幅减少。

4.3 十大孔兑区域输沙势特征

输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标。十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似。平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致。本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关。

从起沙风频率、平均风速和输沙势来看,十大孔兑区域风况和输沙势有着明显的季节性变化,春季风沙活动最为频繁和活跃,主要特点为起沙风频率高、风速大、输沙势强,沙尘暴频发,充足的沙物质在强风的侵蚀下被大量风蚀;而在其他季节,输沙率显著低于春季,这是由于研究区所处独特的地理位置,常年受蒙古高压气团及沙漠季风气候的影响,形成了冬季寒冷干旱、春季多风的气候。春季风速较高、水分蒸发量远远大于降水量,土质干燥疏松,植物刚处于返青期,植被覆盖度低,防风固沙能力较弱;在冬季,虽然输沙势高于夏、秋季,但随着温度降低,受地表冷凝水及土壤水的影响,距离沙丘表面10 cm以下土壤呈固结状态,可侵蚀的沙源显著降低,因此温度也是影响土壤风蚀的关键因子,这与Alamusa等[34 ] 的研究结果一致。而夏、秋季随着温度提高,风速降低,伴随着降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于冬、春季。因此春季是十条支流流域风沙活动最频繁和强盛的季节,应予以重点关注。

5 结论

黄河流域十大孔兑区域在不同时间尺度的主要起沙风向相似,整体以偏西北(NW)风向为主。春季风沙活动较为频繁,且输沙势和合成输沙势均显著高于其他季节,因此有效控制春季风沙侵蚀量,是防沙治沙工作的重点。受区域地理位置及环境影响,十大孔兑区域输沙势颇高,属于高风能环境,根据输沙势特征,将研究区划分为西部、中部和东部3个区域,不同时间尺度上合成输沙势(RDP )方向以偏南(SSE)方向为主,表明流域风沙区沙物质主要朝东南偏南方向输移,直接导致大量沙物质输入河道。因此受强劲风能动力影响,黄河流域生态安全发展面临着严重挑战,客观的认知辅以科学的治理,才是促进黄河流域高质量发展的有力保障。

参考文献

View Option

[1]

Fryrear D W Saleh A Field wind erosion-vertical distribution

[J].Soil Science ,1993 ,155 (4 ):294 -300 .

[本文引用: 4]

[2]

冯净雪 ,丁占良 ,尤莉 ,等 科尔沁沙地西部横向沙丘间的风况和输沙势

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (4 ):110 -119 .

[本文引用: 2]

[3]

李晋昌 ,韩柳彦 ,赵艳芳 ,等 晋北沙漠化地区起沙风风况与输沙势

[J].中国沙漠 ,2016 ,36 (4 ):911 -917 .

[本文引用: 1]

[4]

张姚姚 柴达木盆地沙漠风能环境特征及其对风沙地貌发育的影响

[D].太原 :太原师范学院 ,2023 .

[本文引用: 2]

[5]

Hereher M E Assessment of sand drift potential along the Nile Valley and Delta using climatic and satellite data

[J].Applied Ueography ,2014 ,55 :39 -47 .

[本文引用: 1]

[6]

Al-Awadhi J M Al-Helal A Al-Enezi A Sand drift potential in the desert of Kuwait

[J].Journal of Arid Environments ,2006 ,63 (2 ):425 -438 .

[本文引用: 1]

[7]

Moursy F I Uaber E I Samak M Sand drilt potential in El-Khanka area,Egypt

[J].Water,Air,and Soil Pollution ,2002 ,136 (1 ):225 -242 .

[本文引用: 1]

[8]

张昊 ,党晓宏 ,蒙仲举 ,等 乌珠穆沁沙地主要风沙环境特征及形成机制研究

[J].干旱区研究 ,2023 ,40 (10 ):1687 -1697 .

[本文引用: 2]

[9]

杨根生 ,刘阳宣 ,史培军 黄河沿岸风成沙入黄沙量估算

[J].科学通报 ,1988 (13 ):1017 -1021 .

[本文引用: 1]

[10]

杜鹤强 ,薛娴 ,王涛 ,等 1986-2013年黄河宁蒙河段风蚀模数与风沙入河量估算

[J].农业工程学报 ,2015 ,31 (10 ):142 -151 .

[本文引用: 1]

[11]

杜鹤强 ,薛娴 ,王涛 黄河上游宁夏-内蒙古段跃移沙粒起动风速时空分布

[J].农业工程学报 ,2013 ,29 (14 ):210 -219 .

[本文引用: 1]

[12]

王怀柏 ,赵淑饶 ,张家军 ,等 1950—2010年黄河径流情势变化特点

[J].人民黄河 ,2011 ,33 (12 ):16 -18 .

[本文引用: 1]

[13]

申冠卿 ,张原锋 ,侯素珍 ,等 黄河上游干流水库布齐调节水沙对宁蒙河道的影响

[J].泥沙研究 ,2007 (1 ):67 -75 .

[本文引用: 1]

[14]

Louassa S Merzouk M Merzouk N K Sand drift potential in western Algerian Hautes Plaines

[J].Aeolian Research ,2018 ,34 :27 -34 .

[本文引用: 1]

[15]

Mohamed H Ali B A Youssef S et al Formation of the Wahiba Sand Sea in the Sultanate of Oman:implications of change in wind energy

[J].Arabian Journal of Geosciences ,2020 ,13 (22 ):1102 -1114 .

[本文引用: 1]

[16]

刘殿君 ,于森森 ,孟庆东 ,等 黄河流域鄂尔多斯十大孔兑淤地坝减沙效应

[J].水土保持研究 ,2023 ,30 (2 ):42 -49 .

[本文引用: 1]

[17]

滑永春 ,孙小添 ,白澳 ,等 基于遥感黄河流域内蒙古段十大孔兑生态环境质量监测评价

[J].水土保持研究 ,2022 ,29 (5 ):199 -205 .

[本文引用: 1]

[18]

Wang X Zhou Z Dong Z Control of dust emissions by geomorphic conditions,wind environments and land use in northern China:an examination based on dust storm frequency from 1960 to 2003

[J].Geomorphology ,2006 ,81 (3/4 ):292 -308 .

[本文引用: 1]

[19]

张翔 黄河上游十大孔兑地区风水复合侵蚀产沙过程研究

[D].西安 :西安理工大学 ,2018 .

[本文引用: 1]

[20]

Yang H Shi C Sediment grain-size characteristics and its sources of ten wind-water coupled erosion tributaries (the Ten Kongduis) in the Upper Yellow River

[J].Water ,2019 ,11 (1 ):115 -119 .

[本文引用: 1]

[21]

孙宝洋 ,李占斌 ,张洋 ,等 黄河内蒙古支流“十大孔兑”区风蚀强度时空变化特征

[J].农业工程学报 ,2016 ,32 (17 ):112 -119 .

[本文引用: 1]

[22]

张宏雪 ,张克存 ,安志山 ,等 敦煌-格尔木铁路沿线荒漠灌丛风动力环境与沉积物粒度特征

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (5 ):49 -58 .

[本文引用: 1]

[23]

古拉依赛木·艾拜都拉 ,张峰 ,吴枫 ,等 腾格里沙漠沙丘沉积物粒度特征及其空间差异

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (5 ):133 -145 .

[本文引用: 1]

[24]

马奔腾 ,程建军 ,雷加强 ,等 南疆塔中-38团沙漠公路沿线风沙输移规律与防沙体系研究

[J].干旱区研究 ,2022 ,39 (5 ):1663 -1672 .

[本文引用: 1]

[25]

Zhang Z C Dong Z B Wen Q et al Wind regimes and Aeolian geomorphology in the western and southwestern Tengger Desert, NW China

[J].Geological Journal ,2016 ,50 (6 ):707 -719 .

[本文引用: 1]

[26]

胡光印 ,董治宝 ,张正偲 ,等 若尔盖盆地起沙风风况与输沙势特征

[J].中国沙漠 ,2020 ,40 (5 ):20 -24 .

[本文引用: 1]

[27]

邢文娟 ,雷加强 ,王海峰 ,等 荒漠-绿洲过渡带风况及输沙势分析:以策勒县为例

[J].干旱区研究 ,2008 ,25 (6 ):894 -898 .

[本文引用: 1]

[28]

苗恒录 ,王健 ,张瑞强 ,等 内蒙古阴山北麓荒漠草原风况与输沙势研究:以希拉穆仁草原为例

[J].干旱区资源与环境 ,2022 ,36 (4 ):102 -110 .

[本文引用: 2]

[29]

陈朝良 ,赵广举 ,穆兴民 ,等 基于RUSLE模型的湟水流域土壤侵蚀时空变化

[J].水土保持学报 ,2021 ,35 (4 ):73 -79 .

[本文引用: 1]

[30]

戴礼飞 基于GIS和RUSLE的乌拉山区小流域综合治理

[D].北京 :北京林业大学 ,2013 .

[本文引用: 1]

[31]

王宁 ,杨光 ,韩雪莹 ,等 内蒙古1990—2018年土地利用变化及生态系统服务价值

[J].水土保持学报 ,2020 ,34 (5 ):244 -250 .

[本文引用: 1]

[32]

党晓宏 ,魏亚娟 ,蒙仲举 ,等 乌兰布和沙漠东北缘不同下垫面降尘特征研究

[J].应用基础与工程科学学报 ,2020 ,28 (5 ):1122 -1133 .

[本文引用: 1]

[33]

朱世忠 基于遥感的晋北沙化区植被覆盖变化监测

[J].东北林业大学学报 ,2014 ,42 (8 ):69 -74 .

[本文引用: 1]

[34]

Alamusa , Su Y H Yin J W et al Effect of sand-fixing vegetation on the hydrological regulation function of sand dunes and its practical significance

[J].Journal of Arid Land ,2023 ,15 (1 ):52 -62 .

[本文引用: 1]

Field wind erosion-vertical distribution

4

1993

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

... 根据年输沙势,对风能环境和风况方向变率进行了划分[1 ] (表1 ). ...

... 2018—2022年,十大孔兑区域年平均输沙势(DP )为313.81 VU,平均合成输沙势(RDP )为209.80 VU,方向变率指数(RDP /DP )为0.78(图9 ).根据风能分类标准[1 ] ,研究区整体上处于中等风能环境(200≤DP ≤400),年度方向变率指数属于中等变率水平;年合成输沙势方向(RDD )为146.58°,为南东南(SSE)方向,表明年度风沙主要运动方向为东南偏南方向,导致大量风沙输入孔兑河道,为风沙入黄提供了大量沙物质. ...

... 十大孔兑月均输沙势特征为以5月DP 、RDP 最大,分别为64.80、35.84 VU,7月DP 、RDP 最小,分别为7.00、6.09 VU(图10 ).12个月份RDD 为132.85°~165.43°,主体为东南(SE)和南东南(SSE)方向.根据起沙风方向变率指数[1 ] ,7月RDP /DP 为0.21,属于高变率,说明7月起沙风向变化情况较为复杂;2、5、6月方向变率指数介于0.43~0.78,属于中等变率;1、3、4、8、9、10、11、12月方向变率指数均大于0.8,属于低变率,起沙风向变化情况较为单一. ...

科尔沁沙地西部横向沙丘间的风况和输沙势

2

2022

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

晋北沙漠化地区起沙风风况与输沙势

1

2016

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

柴达木盆地沙漠风能环境特征及其对风沙地貌发育的影响

2

2023

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

Assessment of sand drift potential along the Nile Valley and Delta using climatic and satellite data

1

2014

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

Sand drift potential in the desert of Kuwait

1

2006

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

Sand drilt potential in El-Khanka area,Egypt

1

2002

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

乌珠穆沁沙地主要风沙环境特征及形成机制研究

2

2023

... 风是干旱区及半干旱区塑造地貌形态的重要营力,更是造成风沙危害的动力因素.输沙势是风沙运动环境评判的主要指标.输沙势在风沙运动及风能研究方面被广泛应用,在用来研究区域风能环境特征的同时,还可以用来估测输沙量[1 ] .在中国的科尔沁沙地[2 ] 、晋西北荒漠化地区[3 ] 、柴达木盆地[4 ] ,国外的尼罗河河谷和三角洲[5 ] 、科威特沙漠[6 ] 、埃及E1-Khanka[7 ] 等地区,均采用这一指标对风能动力环境进行评判.输沙势不仅可方便用于对比分析全球范围内不同区域风能环境特征,还有助于理解全球风沙活动的形成,对区域风沙运动研究具有重要意义[8 ] . ...

... 十大孔兑区域输沙势从西向东呈逐渐减小分布趋势,西部为高风能区,中部为低风能区,东部为低风能区,主要受地形和海拔影响.这与胡光印等[26 ] 对若尔盖盆地的风能环境研究结果相似.而邢文娟等[27 ] 对荒漠-绿洲过渡带风能环境研究发现,植被特征也是影响输沙势特征的主要因素,植被覆盖度高,长势好,会增加地表粗糙度,可有效降低近地表风速.张昊等[8 ] 对乌珠穆沁沙地风能环境研究发现,乌珠穆沁沙地南部多为山地丘陵,北部为荒漠草原,地势呈东南向西北倾斜,但西北地区植被盖度高于东南地区,导致西北地区输沙势显著高于东南地区,说明植被特征对输沙势的影响高于地形因素.苗恒录等[28 ] 以内蒙古阴山北麓希拉穆仁草原为研究对象发现季节气候特征会影响输沙势.春季由于降水稀少、蒸发强烈,土壤干燥疏松,植被覆盖度较低,防风固沙能力较弱;而夏季降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于春季.综合以上研究结果来看,有很多因素都会对输沙势特征造成影响,在实际研究中,我们要充分结合实际,从地形地貌、气候条件、植被特征等多方面对输沙势特征展开研究,找到影响输沙势特征的主要因素,才能为区域风、沙防控措施提供理论支撑. ...

黄河沿岸风成沙入黄沙量估算

1

1988

... 黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究.在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] .在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] .进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] .其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果.随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究.通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] .利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善.最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] . ...

1986-2013年黄河宁蒙河段风蚀模数与风沙入河量估算

1

2015

... 黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究.在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] .在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] .进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] .其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果.随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究.通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] .利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善.最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] . ...

黄河上游宁夏-内蒙古段跃移沙粒起动风速时空分布

1

2013

... 黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究.在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] .在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] .进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] .其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果.随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究.通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] .利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善.最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] . ...

1950—2010年黄河径流情势变化特点

1

2011

... 黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究.在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] .在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] .进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] .其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果.随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究.通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] .利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善.最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] . ...

黄河上游干流水库布齐调节水沙对宁蒙河道的影响

1

2007

... 黄河流域生态建设关乎北方地区的安全发展,国内多位学者也对黄河流域河道淤积问题开展了大量研究.在20世纪中期到80年代,乌兰布和沙漠每年向黄河的输沙量约1 780万t,致使黄河下游淤沙量增加,水位显著提升[9 ] .在20世纪80年代至2013年,黄河流域宁-蒙河段中的石嘴山-巴彦高勒段年风沙入黄量有所减小,但其他河段风沙入黄量并没有明显变化[10 ] .进入21世纪以后,国家加强了对黄河流域生态治理,2001—2010年宁-蒙段风蚀沙土向黄河年均贡献率约为1 587万t[11 ] .其间对乌兰布和沙漠及库布齐沙漠的治理效果显著,多种减沙固沙模式的布设取得良好效果.随着国家对黄河流域安全发展问题的重视,针对十大孔兑的研究逐步展开,在19世纪50年代至2010年向黄河输送的年均泥沙量为2 800万t,超过入黄泥沙总量的十分之一,针对这一问题,中国在十大孔兑区域开展了大量的生态监测与治理研究.通过对354座淤地坝多个时期的减沙量研究发现,淤地坝措施仍然是该区域最有效的水土保持措施[12 ] .利用遥感生态指数评价模型对十大孔兑区域近20年生态环境健康度的分布格局及变化趋势进行了研究,认为该区域的生态环境仍有待改善.最终经过多年来的综合治理,在2016年对十大孔兑区域年均累积风蚀量估算结果1 939万t,比之前约减少了28.63%[13 ] . ...

Sand drift potential in western Algerian Hautes Plaines

1

2018

... 十大孔兑位于39°55′20″—40°30′60″N、108°45′45″—110°45′54″E,从西向东分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河[14 ] ,是黄河内蒙古段的主要产沙支流,流域由南向北包含砒砂岩丘陵沟壑、库布齐沙漠、冲洪积平原3个侵蚀地貌类型,这片总面积为10 767 km2 的区域,每年向黄河流域贡献泥沙量达到入黄泥沙总量的十分之一[15 ] .自然区划上属于鄂尔多斯东部高平原沙漠自然区,气候属于典型大陆性气候,年平均气温7 ℃左右,年降水量200~400 mm,多发生于7—8月,年蒸发量约为2 200 mm,3—5月常有大风天气,年均大风日数24 d,最大风速达28 m·s-1 [16 -17 ] . ...

Formation of the Wahiba Sand Sea in the Sultanate of Oman:implications of change in wind energy

1

2020

... 十大孔兑位于39°55′20″—40°30′60″N、108°45′45″—110°45′54″E,从西向东分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河[14 ] ,是黄河内蒙古段的主要产沙支流,流域由南向北包含砒砂岩丘陵沟壑、库布齐沙漠、冲洪积平原3个侵蚀地貌类型,这片总面积为10 767 km2 的区域,每年向黄河流域贡献泥沙量达到入黄泥沙总量的十分之一[15 ] .自然区划上属于鄂尔多斯东部高平原沙漠自然区,气候属于典型大陆性气候,年平均气温7 ℃左右,年降水量200~400 mm,多发生于7—8月,年蒸发量约为2 200 mm,3—5月常有大风天气,年均大风日数24 d,最大风速达28 m·s-1 [16 -17 ] . ...

黄河流域鄂尔多斯十大孔兑淤地坝减沙效应

1

2023

... 十大孔兑位于39°55′20″—40°30′60″N、108°45′45″—110°45′54″E,从西向东分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河[14 ] ,是黄河内蒙古段的主要产沙支流,流域由南向北包含砒砂岩丘陵沟壑、库布齐沙漠、冲洪积平原3个侵蚀地貌类型,这片总面积为10 767 km2 的区域,每年向黄河流域贡献泥沙量达到入黄泥沙总量的十分之一[15 ] .自然区划上属于鄂尔多斯东部高平原沙漠自然区,气候属于典型大陆性气候,年平均气温7 ℃左右,年降水量200~400 mm,多发生于7—8月,年蒸发量约为2 200 mm,3—5月常有大风天气,年均大风日数24 d,最大风速达28 m·s-1 [16 -17 ] . ...

基于遥感黄河流域内蒙古段十大孔兑生态环境质量监测评价

1

2022

... 十大孔兑位于39°55′20″—40°30′60″N、108°45′45″—110°45′54″E,从西向东分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟、呼斯太河[14 ] ,是黄河内蒙古段的主要产沙支流,流域由南向北包含砒砂岩丘陵沟壑、库布齐沙漠、冲洪积平原3个侵蚀地貌类型,这片总面积为10 767 km2 的区域,每年向黄河流域贡献泥沙量达到入黄泥沙总量的十分之一[15 ] .自然区划上属于鄂尔多斯东部高平原沙漠自然区,气候属于典型大陆性气候,年平均气温7 ℃左右,年降水量200~400 mm,多发生于7—8月,年蒸发量约为2 200 mm,3—5月常有大风天气,年均大风日数24 d,最大风速达28 m·s-1 [16 -17 ] . ...

Control of dust emissions by geomorphic conditions,wind environments and land use in northern China:an examination based on dust storm frequency from 1960 to 2003

1

2006

... 输沙势反映了某一方位起沙风在一段时间内搬运沙的能力,主次风向为一段时间内风向频率最高的两个风向输沙势的公式为[18 -20 ] : ...

黄河上游十大孔兑地区风水复合侵蚀产沙过程研究

1

2018

... 20世纪80年代以来,十大孔兑区域种植了大量生态林,在1995—2015年,十大孔兑区域的土壤侵蚀模数总体上呈下降趋势.这一趋势在2000年以后下降尤为明显,这与黄河其他流域研究结果一致.还有相关报道表明,在十大孔兑区域,植被覆盖度的增加对土壤侵蚀减少的贡献率最大[29 ] ,即植被覆盖因子是十大孔兑区域土壤侵蚀变化的主导因子.在2005年,十大孔兑区域土壤侵蚀模数降至1.10 t∙hm-2 ·a-1 ,为20年间最低,结合戴礼飞[30 ] 在乌拉尔山区乌梁素海小流域的研究结果来看,土壤侵蚀模数达到最低的原因是2005年的降雨侵蚀力因子为历年来最低值,因此土壤侵蚀强度值大幅度减小.十大孔兑区域土壤侵蚀强度为轻度侵蚀.研究区土壤侵蚀强度以微度侵蚀与中度侵蚀为主,在1990—2018年,随着生态治理措施不断增加,土壤侵蚀强度总体呈下降趋势.在1990年,十大孔兑区域微度侵蚀面积为9.45×105 hm2 ,占总面积的89.4%;到2015年,十大孔兑区域微度侵蚀面积升至1.02×106 hm2 ,面积占比将近97.3%,从中度侵蚀向微度侵蚀转化面积达7.5×104 hm2 ,这与林、草地面积增加存在显著相关关系,总体上表现为研究区域内的土壤侵蚀强度降低,土壤侵蚀模数下降,微度以上侵蚀的面积大量降低[19 ] .前期对十大孔兑区域生态治理研究结果表明,研究区2000年之后植被覆盖度显著提升,环境条件得到明显改善,间接表现出随时间的推移以及生态措施的实施,十大孔兑区域土壤侵蚀强度明显降低.高强度土壤侵蚀面积大幅减少. ...

Sediment grain-size characteristics and its sources of ten wind-water coupled erosion tributaries (the Ten Kongduis) in the Upper Yellow River

1

2019

... 输沙势反映了某一方位起沙风在一段时间内搬运沙的能力,主次风向为一段时间内风向频率最高的两个风向输沙势的公式为[18 -20 ] : ...

黄河内蒙古支流“十大孔兑”区风蚀强度时空变化特征

1

2016

... 风速是评价区域风沙活动的基础参数[21 ] .2018—2022年,研究区各月风速变化趋势趋于一致(图2 A),值为0~13.49 m∙s-1 ,年度起沙风(>5 m∙s-1 )占比平均为14.74%,集中于春季(3—6月),冬季次之;起沙风向主要为西西北风、西北风和北西北风(292.5°~337.5°,图2 B). ...

敦煌-格尔木铁路沿线荒漠灌丛风动力环境与沉积物粒度特征

1

2023

... 月平均风速可以作为衡量区域风沙活动强度的关键指标,用以表征不同时间尺度的风速变化规律[22 ] . ...

腾格里沙漠沙丘沉积物粒度特征及其空间差异

1

2022

... 起沙风特性决定近地层风沙颗粒的运动速度与方向,是界定风沙活动能否发生的关键指标,在研究风沙运动过程中具有至关重要的作用[23 ] . ...

南疆塔中-38团沙漠公路沿线风沙输移规律与防沙体系研究

1

2022

... 输沙势(DP )反映了风速统计中某一方位风向在一定时间内搬运沙的能力[24 ] .在风沙活动强度以及风沙地貌形成方面得到广泛应用,通过对不同时间尺度上输沙势的分析可以对研究区域内风沙活动强度进行评价.合成输沙势(RDP )是16个方位输沙势的矢量合成,是一个地区的风沙活动强度最直接的表征指标.方向变率指数(RDP /DP )指合成输沙势与输沙势的比率,方向变率越大,与此有关的RDP /DP 越小[25 ] . ...

Wind regimes and Aeolian geomorphology in the western and southwestern Tengger Desert, NW China

1

2016

... 输沙势(DP )反映了风速统计中某一方位风向在一定时间内搬运沙的能力[24 ] .在风沙活动强度以及风沙地貌形成方面得到广泛应用,通过对不同时间尺度上输沙势的分析可以对研究区域内风沙活动强度进行评价.合成输沙势(RDP )是16个方位输沙势的矢量合成,是一个地区的风沙活动强度最直接的表征指标.方向变率指数(RDP /DP )指合成输沙势与输沙势的比率,方向变率越大,与此有关的RDP /DP 越小[25 ] . ...

若尔盖盆地起沙风风况与输沙势特征

1

2020

... 十大孔兑区域输沙势从西向东呈逐渐减小分布趋势,西部为高风能区,中部为低风能区,东部为低风能区,主要受地形和海拔影响.这与胡光印等[26 ] 对若尔盖盆地的风能环境研究结果相似.而邢文娟等[27 ] 对荒漠-绿洲过渡带风能环境研究发现,植被特征也是影响输沙势特征的主要因素,植被覆盖度高,长势好,会增加地表粗糙度,可有效降低近地表风速.张昊等[8 ] 对乌珠穆沁沙地风能环境研究发现,乌珠穆沁沙地南部多为山地丘陵,北部为荒漠草原,地势呈东南向西北倾斜,但西北地区植被盖度高于东南地区,导致西北地区输沙势显著高于东南地区,说明植被特征对输沙势的影响高于地形因素.苗恒录等[28 ] 以内蒙古阴山北麓希拉穆仁草原为研究对象发现季节气候特征会影响输沙势.春季由于降水稀少、蒸发强烈,土壤干燥疏松,植被覆盖度较低,防风固沙能力较弱;而夏季降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于春季.综合以上研究结果来看,有很多因素都会对输沙势特征造成影响,在实际研究中,我们要充分结合实际,从地形地貌、气候条件、植被特征等多方面对输沙势特征展开研究,找到影响输沙势特征的主要因素,才能为区域风、沙防控措施提供理论支撑. ...

荒漠-绿洲过渡带风况及输沙势分析:以策勒县为例

1

2008

... 十大孔兑区域输沙势从西向东呈逐渐减小分布趋势,西部为高风能区,中部为低风能区,东部为低风能区,主要受地形和海拔影响.这与胡光印等[26 ] 对若尔盖盆地的风能环境研究结果相似.而邢文娟等[27 ] 对荒漠-绿洲过渡带风能环境研究发现,植被特征也是影响输沙势特征的主要因素,植被覆盖度高,长势好,会增加地表粗糙度,可有效降低近地表风速.张昊等[8 ] 对乌珠穆沁沙地风能环境研究发现,乌珠穆沁沙地南部多为山地丘陵,北部为荒漠草原,地势呈东南向西北倾斜,但西北地区植被盖度高于东南地区,导致西北地区输沙势显著高于东南地区,说明植被特征对输沙势的影响高于地形因素.苗恒录等[28 ] 以内蒙古阴山北麓希拉穆仁草原为研究对象发现季节气候特征会影响输沙势.春季由于降水稀少、蒸发强烈,土壤干燥疏松,植被覆盖度较低,防风固沙能力较弱;而夏季降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于春季.综合以上研究结果来看,有很多因素都会对输沙势特征造成影响,在实际研究中,我们要充分结合实际,从地形地貌、气候条件、植被特征等多方面对输沙势特征展开研究,找到影响输沙势特征的主要因素,才能为区域风、沙防控措施提供理论支撑. ...

内蒙古阴山北麓荒漠草原风况与输沙势研究:以希拉穆仁草原为例

2

2022

... 十大孔兑区域输沙势从西向东呈逐渐减小分布趋势,西部为高风能区,中部为低风能区,东部为低风能区,主要受地形和海拔影响.这与胡光印等[26 ] 对若尔盖盆地的风能环境研究结果相似.而邢文娟等[27 ] 对荒漠-绿洲过渡带风能环境研究发现,植被特征也是影响输沙势特征的主要因素,植被覆盖度高,长势好,会增加地表粗糙度,可有效降低近地表风速.张昊等[8 ] 对乌珠穆沁沙地风能环境研究发现,乌珠穆沁沙地南部多为山地丘陵,北部为荒漠草原,地势呈东南向西北倾斜,但西北地区植被盖度高于东南地区,导致西北地区输沙势显著高于东南地区,说明植被特征对输沙势的影响高于地形因素.苗恒录等[28 ] 以内蒙古阴山北麓希拉穆仁草原为研究对象发现季节气候特征会影响输沙势.春季由于降水稀少、蒸发强烈,土壤干燥疏松,植被覆盖度较低,防风固沙能力较弱;而夏季降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于春季.综合以上研究结果来看,有很多因素都会对输沙势特征造成影响,在实际研究中,我们要充分结合实际,从地形地貌、气候条件、植被特征等多方面对输沙势特征展开研究,找到影响输沙势特征的主要因素,才能为区域风、沙防控措施提供理论支撑. ...

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

基于RUSLE模型的湟水流域土壤侵蚀时空变化

1

2021

... 20世纪80年代以来,十大孔兑区域种植了大量生态林,在1995—2015年,十大孔兑区域的土壤侵蚀模数总体上呈下降趋势.这一趋势在2000年以后下降尤为明显,这与黄河其他流域研究结果一致.还有相关报道表明,在十大孔兑区域,植被覆盖度的增加对土壤侵蚀减少的贡献率最大[29 ] ,即植被覆盖因子是十大孔兑区域土壤侵蚀变化的主导因子.在2005年,十大孔兑区域土壤侵蚀模数降至1.10 t∙hm-2 ·a-1 ,为20年间最低,结合戴礼飞[30 ] 在乌拉尔山区乌梁素海小流域的研究结果来看,土壤侵蚀模数达到最低的原因是2005年的降雨侵蚀力因子为历年来最低值,因此土壤侵蚀强度值大幅度减小.十大孔兑区域土壤侵蚀强度为轻度侵蚀.研究区土壤侵蚀强度以微度侵蚀与中度侵蚀为主,在1990—2018年,随着生态治理措施不断增加,土壤侵蚀强度总体呈下降趋势.在1990年,十大孔兑区域微度侵蚀面积为9.45×105 hm2 ,占总面积的89.4%;到2015年,十大孔兑区域微度侵蚀面积升至1.02×106 hm2 ,面积占比将近97.3%,从中度侵蚀向微度侵蚀转化面积达7.5×104 hm2 ,这与林、草地面积增加存在显著相关关系,总体上表现为研究区域内的土壤侵蚀强度降低,土壤侵蚀模数下降,微度以上侵蚀的面积大量降低[19 ] .前期对十大孔兑区域生态治理研究结果表明,研究区2000年之后植被覆盖度显著提升,环境条件得到明显改善,间接表现出随时间的推移以及生态措施的实施,十大孔兑区域土壤侵蚀强度明显降低.高强度土壤侵蚀面积大幅减少. ...

基于GIS和RUSLE的乌拉山区小流域综合治理

1

2013

... 20世纪80年代以来,十大孔兑区域种植了大量生态林,在1995—2015年,十大孔兑区域的土壤侵蚀模数总体上呈下降趋势.这一趋势在2000年以后下降尤为明显,这与黄河其他流域研究结果一致.还有相关报道表明,在十大孔兑区域,植被覆盖度的增加对土壤侵蚀减少的贡献率最大[29 ] ,即植被覆盖因子是十大孔兑区域土壤侵蚀变化的主导因子.在2005年,十大孔兑区域土壤侵蚀模数降至1.10 t∙hm-2 ·a-1 ,为20年间最低,结合戴礼飞[30 ] 在乌拉尔山区乌梁素海小流域的研究结果来看,土壤侵蚀模数达到最低的原因是2005年的降雨侵蚀力因子为历年来最低值,因此土壤侵蚀强度值大幅度减小.十大孔兑区域土壤侵蚀强度为轻度侵蚀.研究区土壤侵蚀强度以微度侵蚀与中度侵蚀为主,在1990—2018年,随着生态治理措施不断增加,土壤侵蚀强度总体呈下降趋势.在1990年,十大孔兑区域微度侵蚀面积为9.45×105 hm2 ,占总面积的89.4%;到2015年,十大孔兑区域微度侵蚀面积升至1.02×106 hm2 ,面积占比将近97.3%,从中度侵蚀向微度侵蚀转化面积达7.5×104 hm2 ,这与林、草地面积增加存在显著相关关系,总体上表现为研究区域内的土壤侵蚀强度降低,土壤侵蚀模数下降,微度以上侵蚀的面积大量降低[19 ] .前期对十大孔兑区域生态治理研究结果表明,研究区2000年之后植被覆盖度显著提升,环境条件得到明显改善,间接表现出随时间的推移以及生态措施的实施,十大孔兑区域土壤侵蚀强度明显降低.高强度土壤侵蚀面积大幅减少. ...

内蒙古1990—2018年土地利用变化及生态系统服务价值

1

2020

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

乌兰布和沙漠东北缘不同下垫面降尘特征研究

1

2020

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

基于遥感的晋北沙化区植被覆盖变化监测

1

2014

... 输沙势是衡量区域风沙活动强度以及风沙运移规律的重要指标.十大孔兑区域属于中等风能环境区,受库布齐沙漠的显著影响,与库布齐沙漠极为相似,输沙势略高于库布齐沙漠,差异系数小于6%[31 ] ;起沙风频率均集中于冬、春季,风力较为强劲,年均风速2~4 m∙s-1 ,平均起沙风速6~7 m∙s-1 ,与内蒙古阴山北麓荒漠[28 ] 、乌兰布和沙漠东北缘[32 ] 、科尔沁沙地西部[2 ] 风况特征相似.平均风速随高风速出现频率的增加而增加,两者之间呈较好的相关性,这与张姚姚[4 ] 的研究结论一致.本研究发现起沙风频率与平均风速呈较好的相关性,而朱世忠[33 ] 研究起沙风平均值的月际变化,发现其趋势与起沙风频率和起沙风平均风速几乎完全相反,存在差异主要原因可能与研究区下垫面特征及数据源的不同有关. ...

Effect of sand-fixing vegetation on the hydrological regulation function of sand dunes and its practical significance

1

2023

... 从起沙风频率、平均风速和输沙势来看,十大孔兑区域风况和输沙势有着明显的季节性变化,春季风沙活动最为频繁和活跃,主要特点为起沙风频率高、风速大、输沙势强,沙尘暴频发,充足的沙物质在强风的侵蚀下被大量风蚀;而在其他季节,输沙率显著低于春季,这是由于研究区所处独特的地理位置,常年受蒙古高压气团及沙漠季风气候的影响,形成了冬季寒冷干旱、春季多风的气候.春季风速较高、水分蒸发量远远大于降水量,土质干燥疏松,植物刚处于返青期,植被覆盖度低,防风固沙能力较弱;在冬季,虽然输沙势高于夏、秋季,但随着温度降低,受地表冷凝水及土壤水的影响,距离沙丘表面10 cm以下土壤呈固结状态,可侵蚀的沙源显著降低,因此温度也是影响土壤风蚀的关键因子,这与Alamusa等[34 ] 的研究结果一致.而夏、秋季随着温度提高,风速降低,伴随着降雨量增加,土壤含水率增加,植被覆盖度也增大,防风固沙能力强于冬、春季.因此春季是十条支流流域风沙活动最频繁和强盛的季节,应予以重点关注. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号