“三北”工程山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治的生态治理新理念

高攀 , 1 , 2 , 崔桂鹏 , 1 , 2 , 孔维远 1 , 2 , 周尚哲 1 , 卢琦 1 , 2

1.中国林业科学研究院 生态保护与修复研究所/荒漠化研究所,北京 100091

2.三北工程研究院,北京 100091

New ecological governance concept of the "skin" and "fur" management of the mountain, river, forest, farmland, lake, grassland,sand in the "Great Green Wall" project

Gao Pan , 1 , 2 , Cui Guipeng , 1 , 2 , Kong Weiyuan 1 , 2 , Zhou Shangzhe 1 , Lu Qi 1 , 2

1.Institute of Ecological Conservation and Restoration / Institute of Desertification Studies,Chinese Academy of Forestry,Beijing 100091,China

2.Institute of Great Green Wall,Beijing 100091,China

通讯作者: 崔桂鹏(E-mail: cuigp@caf.ac.cn )

收稿日期: 2024-05-13

修回日期: 2024-06-24

基金资助:

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目 . CAFYBB2023ZA008-06 . CAFYBB2021ZD003 国家自然科学基金面上项目 . 32271966 国家自然科学基金青年科学基金项目 . 32101592 科学技术部科技基础资源调查专项项目 . 2022FY202300 国家林业和草原局揭榜挂帅项目 . 202401-01

Received: 2024-05-13

Revised: 2024-06-24

作者简介 About authors

高攀(1988—),女,湖南益阳人,博士,助理研究员,从事水文同位素地球化学研究E-mail:pangao@caf.ac.cn

, E-mail:pangao@caf.ac.cn

摘要

过去10年来,中国创造性提出并发展了山水林田湖草沙系统治理、综合治理、源头治理、全域治理等生态治理新理念,实现了从单一要素治理到多要素一体化治理、从九龙治水到流域统筹的转变。在“三北”等重点生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理仍然存在困难。分析了山水林田湖草沙7类要素特征的独特性,提出“三北”工程山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治的理念,介绍了“皮”“毛”兼治的典型区和典型案例,为未来沙区开展荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设提供了新的思考。

关键词:

山水林田湖草沙 “皮”“毛”兼治 荒漠化防治 系统治理

Abstract

Over the past decades, China has creatively proposed and developed new ecological governance concepts such as systematic, comprehensive, source and whole-area governance of the “mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, sand” systems. The transformation from single-element governance to multi-element integrated governance, and from individual river harnessing in to drainage basin management has been achieved. However, in the construction practice of key ecological projects such as the “Great Green Wall” project, it is still difficult to coordinate the ecological management of land elements (ecological land use) and vegetation elements (productivity). In this study, we analyzed the uniqueness of the seven ecological elements of “mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, sand”, and also proposed the idea of “skin” and “fur” management of these elements, as well as their typical areas and cases, which provide new insights for the future comprehensive desertification prevention and control in sandy areas and the construction of key ecological projects such as the “Great Green Wall” project.

Keywords:

mountain, river, forest, farmland, lake, grassland, sand “skin” and “fur” management desertification prevention and control systematic governance

本文引用格式

高攀, 崔桂鹏, 孔维远, 周尚哲, 卢琦. “三北”工程山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治的生态治理新理念 . 中国沙漠 [J], 2024, 44(4): 253-261 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00084

Gao Pan, Cui Guipeng, Kong Weiyuan, Zhou Shangzhe, Lu Qi. New ecological governance concept of the "skin" and "fur" management of the mountain, river, forest, farmland, lake, grassland,sand in the "Great Green Wall" project . Journal of Desert Research

0 引言

中国生态治理取得了举世瞩目的成就。森林、草原、湿地、荒漠等陆地自然生态系统的质量、价值稳步提升,土地沙化、荒漠化、水土流失、草地退化、湿地萎缩等环境恶化趋势得到了根本遏制[1 -4 ] 。一方面中国生态治理的技术、模式日趋完善,已经走在世界前列,并在应对全球气候变化中作出了积极贡献[5 ] ;另一方面中国生态治理的理念不断创新,更加兼容并包、科学合理,并成为新时代生态文明建设思想的重要组成部分[6 ] 。

近年来,中国生态建设在顶层设计中创新性地提出并发展了系统治理、综合治理理念。2013年,“山水林田湖是一个生命共同体”的“五位一体”理念首次被提出。2016年,中国开始推进实施“山水林田湖生态保护修复试点项目”,首批共5个项目。2017年,党的十九大报告提出,要统筹“山水林田湖草”系统治理,此时“草”开始位列“六位一体”,中国又陆续实施了21个“山水林田湖草生态保护修复工程”项目,合计26个项目。2020年,《黄河流域生态保护和高质量发展总体规划纲要》审议通过,明确提出“统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理”,这标志着“沙”首次位列“七位一体”。2021年至2023年,中国先后实施了三批、共26个“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目,“山水工程”项目总数达52个。至此,山水林田湖草沙系统治理、综合治理的生态建设新理念已经基本成型,山水林田湖草沙“七位一体”既完全涵盖了森林、草原、湿地、荒漠四大类型自然生态系统,也包括了耕地等人工生态系统。面向未来、战略升级,需要深入遵循师法自然、全域治理、全球推广的新理念。

前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] 。在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难。

本文将梳理沙区生态治理理念的演化历程,分析山水林田湖草沙七类生态要素的内在联系、功能差异及其在地理景观中的代表性特征,试图将山水林田湖草沙按照“皮”“毛”分类,解析其辩证关系,并介绍相关典型区和典型案例。

1 中国沙区生态治理理念演化历程

中国生态治理理念在坎坷中逐步发展。对于人与自然的关系,中国自古就有“天人合一”“返璞归真”“道法自然”等朴素的可持续发展理念。新中国生态治理理念的演化历程大致分为3个阶段[15 ] :一是全民动员、积极探索阶段。中华人民共和国成立后,中国组建林垦部,在苏联援助下,成功开展飞播造林、草方格治沙[16 ] ;二是国家重大工程带动阶段。以1978年“三北”防护林体系建设工程批复为标志,相继实施了退耕还林还草、京津风沙源治理等重大生态工程,全国布局、重点防护;三是全域治理、综合治理、系统治理阶段。以2013年“山水林田湖是一个生命共同体”理念提出为标志,中国陆续实施了52个“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目。2022年,“中国山水工程”被联合国评为首批十大“世界生态恢复旗舰项目”。

1.1 对象上综合治理:从单一要素治理到多要素一体化治理

如果将生态治理比作看病治病,从过程上应包括诊断、治疗、康复3个环节,从类型上可分为止症、治病、除根3个层面。早期的治水(水污染)、治沙(沙化、荒漠化)、治河(洪水泛滥)、治盐(盐碱化)、治山(废弃矿山)等,通常讲求“止症”,“治病”效果难料,基本难以“除根”。以黄河中下游为例,沙患(风沙灾害、粗沙入黄)、水患(黄河悬河)、盐患(灌区盐渍化)“三患”危害叠加[17 ] ,看似“症状”在“水”,实则“病根”在“沙”,即黄河岸线上、流域内的流沙。如果按照传统治理思路,仅针对“水”“河”开展治理,而不将黄河水患、沙化荒漠化、灌区盐碱地、林草建设等统筹谋划、系统治理,不但难以解决应急性的生态环境问题,也无法解决根本性的可持续发展与安全问题。

当前中国的生态治理理念讲究“综合治理”,从过去的单一要素治理逐渐转型升级为多要素一体化治理,如从不同管理部门负责的治沙(林业)、治水(水利)、治盐(农业)升级为多部门协同的沙-水-盐“兼治”;从部分要素一体化治理逐渐转型升级为全要素一体化治理;从山水林田湖,到山水林田湖草,再到山水林田湖草沙,甚至部分地区到山水林田湖草沙冰综合治理。

1.2 空间上全域治理:从九龙治水到流域统筹

中国高度重视空间上的全域生态治理。针对大江大河,专门设立水利部黄河水利委员会、水利部长江水利委员会等流域管理机构,按照法律法规和水利部授权,在流域内行使水行政管理职责。针对自然资源、生态功能及其文化价值,建立了以国家公园为主体的自然保护地体系,遴选出49个国家公园候选区(含正式设立的5个国家公园),实施全域生态系统保护与治理;其中针对荒漠生态系统保护与发展,建设了由中国林草行业主管的国家沙漠公园体系,促进防沙治沙和保护沙漠全域生态功能。针对野生植物资源和生物多样性保护,建设了国家植物园体系,在已有的2个国家植物园基础上,遴选出14个国家植物园候选园,开创中国生物多样性保护新格局。

空间上实施全域治理的体制创新,在一定程度上打破了地方行政区划对生态治理的限制,做到了全流域、全山域、全沙域统筹,实现了从九龙治水到流域统筹的转变。

2 山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治

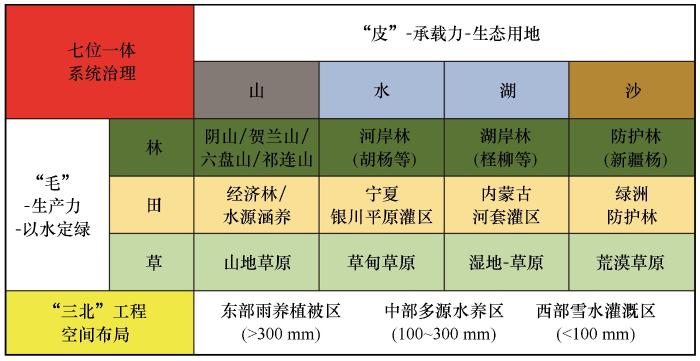

中国创造性地发展并丰富了山水林田湖草沙一体化保护和修复的生态建设新思想。根据山水林田湖草沙七类要素的差异,归纳为“皮”“毛”兼治体系[17 ] 。其中,“山水湖沙”为“皮”,代表了土地的承载力属性;“林田草”为“毛”,代表了土地的生产力属性(图1 )。“皮”包括地面及其以下部分,是“毛”生长发育的基质,在生态建设中注重生态用地的规划配给[18 ] 。“毛”包括地面以上生长的植物,是基于“皮”的产出,在生态建设中要注重“以水定绿”“以水定产”。

图1

图1

“三北”工程“山水林田湖草沙”七位一体“皮”“毛”兼治示意图

Fig. 1

“Skin” and “fur” management schematic of “mountain,river,forest,farmland,lake,grass,sand” in the “Great Green Wall” project

2.1 “皮”:山水湖沙

“皮”“毛”兼治正是全域治理、综合治理、系统治理的朴素归纳。其中又包含多个层面的理解。一是“皮”内部的生态安全保障,如敦煌西湖生态治理(沙、水、湖)、乌兰布和沙漠风沙入黄河(沙、水)、贺兰山矿山生态修复(山、沙)等。二是“毛”内部的林业和草原、农业行业之间“林田草”的高质量一体化发展,如退耕还林还草工程、农牧交错带退化草地修复、严守耕地红线等。三是“皮”“毛”基于土地承载力的植被生产力优化配置,如科尔沁沙地/草地全域治理(沙、草)、农田/绿洲防护林建设(沙、林、田)等。

在荒漠化防治任务较重的“三北”工程区,山水林田湖草沙通常呈现多要素叠加、危害叠加的局面。例如处于黄河流域、北方防沙带、河套灌区交汇处的黄河“几字弯”,包括阴山、贺兰山,黄河、十大孔兑,防风固沙林,河套平原粮食基地,乌梁素海,乌拉特草原,乌兰布和沙漠等七大要素。区内沙患(风沙灾害、粗沙入黄)、水患(黄河悬河)、盐患(盐渍化)“三害”叠加,生产、生活、生态“三生”(生态用水、生态用地)矛盾十分突出,且在区域上高度重合,问题上高度一致[17 ] ;干旱区绿洲则是水、沙、田矛盾突出,普遍存在盐渍化高风险、盐渍化土地退化的问题,事关粮食安全大局,亟须统筹实施一揽子全域治理方案。

2.2 “毛”:林田草

森林、草原和耕地是3种重要的地表植被覆盖。2019年,NASA卫星资料显示,在2000—2017年中国和印度的绿化行动引领贡献了地球“变绿”,中国用仅占全球6.6%的植被面积贡献了全球25%的“增绿”面积;而中国“增绿”面积的42%来自于造林,32%来自农业,印度“增绿”面积则主要来自农业,占比达82%,造林仅占4%[19 ] 。

“林田草”三“毛”之间的关系,在地域上实际上可以投射对应林草交错带(大致在半湿润-半干旱界线,年降水量400 mm)、农牧交错带(大致在半湿润-半干旱地区,年降水量200~400 mm)、绿洲/农田防护林(干旱区,年降水量小于200 mm)等概念。在西北干旱半干旱区,“林田草”植被建设/农业建设要充分考虑“山、水、湖、沙”等土地特征,其最大的限制性因素则是“水”。水分决定了干旱半干旱区植被建设/农业建设的规模和强度,超过水分承载力的植被建设/农业建设通常是不可持续的,将很可能导致土地退化等一系列生态恶果。需根据区域自然禀赋条件,遵循“宜林则林、宜乔则乔、宜灌则灌、宜耕则耕、宜草则草”等原则,处理好“毛”之间的关系。

2.3 “皮”“毛”兼治

在“三北”工程生态建设空间布局中,应依据“皮”的自然禀赋条件差异,科学配置林草建设和农业等“毛”的生产活动。综合“皮”“毛”的自然条件,将“三北”工程区自东向西分为:东部雨养植被区(年降水量大于300 mm,植被建设主要依靠自然降水)、中部多源水养区(年降水量100~300 mm,植被建设依靠降水、生态引水等多种来源)、西部雪水灌溉区(年降水量小于100 mm,植被建设主要依靠冰雪融水来源)。按照不同的自然条件,因地制宜、分类施策、一地一策。以中国旱地农田为例,应根据区域光温水资源、土壤条件及制约作物生产的主要矛盾,因地制宜地规划作物田间配置与秸秆还田方式,通过少耕、免耕等保护性耕作综合配套措施,“少动土” “少裸露”,保持旱地农田土壤处于“适度粗糙”和“适度湿润”状态[20 -21 ] ,保土培肥、节水增产的同时,有效地控制水土流失,减少地表起尘及风蚀,缓解沙尘危害,科学保护旱地农田“皮”与“毛”。

3 山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治典型区

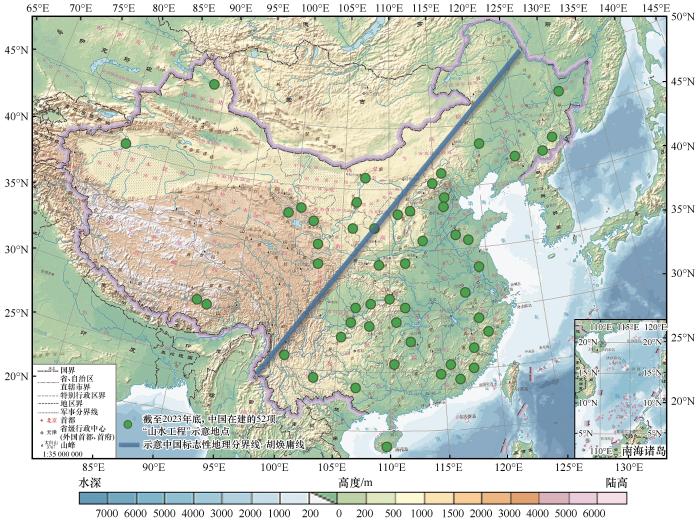

截至2023年底中国已实施的52个“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目中(图2 ),含有“沙”元素的项目有14处(甘肃祁连山区、青海祁连山区、陕西黄土高原、京津冀水源涵养区、乌梁素海流域、贺兰山东麓、拉萨河流域、辽宁辽河流域、内蒙古科尔沁草原、新疆塔里木河重要源流区、甘肃甘南黄河上游水源涵养区、青海青藏高原生态屏障区、山西黄河重点生态区吕梁山西麓、宁夏黄河流域六盘山生态功能区)。在2021年“沙”这一生态要素被纳入“山水林田湖草”系统治理之前,含“沙”量则更低。其中位于中国主要沙漠沙地地区的,仅有内蒙古科尔沁草原、新疆塔里木河重要源流区两处。

图2

图2

目前已获批的“山水工程”项目分布示意图

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2016)1609号)制作,底图边界无修改

Fig. 2

Distribution diagram of currently approved 52 “mountain,river,forest,farmland,lake,grass,sand” projects

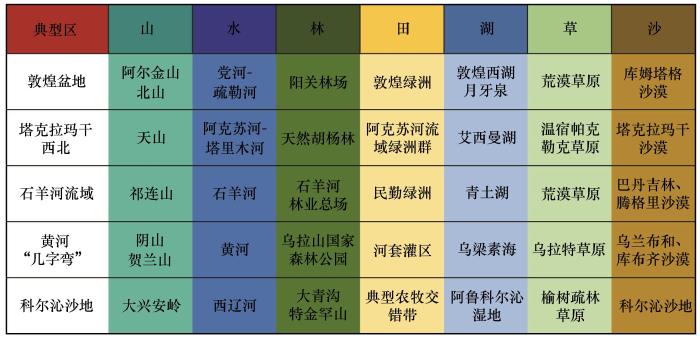

山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治典型区的遴选原则是按照自然条件的差异,在极干旱区、极干旱-干旱区、干旱区、半干旱区几大重点区域内分别选1~2处山水林田湖草沙七类要素齐备的代表性区域(图3 )。本研究以极干旱区的敦煌盆地,极干旱-干旱区的塔克拉玛干沙漠西北部区,干旱区的石羊河流域与黄河“几字弯”区(河套灌区)和半干旱区的科尔沁沙地作为典型区。建议在这4个典型区建立2035先行先试综合示范区(生态特区),全面对接“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目。

图3

图3

山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治典型区

Fig. 3

Typical region of “mountain,river,forest,farmland,lake,grass,sand” “skin” and “fur” management

3.1 极干旱区:敦煌盆地

极干旱区的代表性区域是敦煌盆地。敦煌盆地处于中国西北地区经济和社会发展的节点位置,自古以来就是多民族聚居和中外文化交会之地,造就了“丝绸之路”和“丝绸文化”的精髓——莫高窟、西千佛洞、榆林窟的文化艺术遗产和阳关、玉门关、汉长城等经典历史映像。敦煌盆地在地理位置上处于内蒙古高原与青藏高原交会地带,区内浓缩了雪山、戈壁、沙漠、绿洲、荒野等自然景观,山水林田湖草沙七类生态要素齐备;生态区位上处于青藏生物区系与中亚生物区系的交接场所,同时凝聚了干旱生物种质资源和高寒生物种质资源。目前,区域内国家级自然保护区、国家级风景名胜区、世界文化遗产、国家沙漠公园、国家地质公园等各类自然保护地众多,交叉重叠、多头管理的碎片化问题严重,管理割据和藩篱高筑(各保护区铁丝网林立)。区域生态系统治理的侧重点为形成统一、规范、高效的“皮”“毛”兼治管理体制,形成可复制、可推广的极干旱区(荒漠)保护管理模式。

3.2 极干旱-干旱区:塔克拉玛干沙漠西北部区

极干旱-干旱区代表性区域为塔克拉玛干沙漠西北部区[22 ] 。建议以塔克拉玛干西北部阿克苏地区为先行先试综合示范区,弘扬“柯柯牙精神”,开展综合生态治理。当前该地区生态系统治理的重点为“水”“沙”的生态安全保障与“林”“田”的高质量发展问题。主要面临以下需求:一是协调生态用水、生活用水与生产用水。当前区域治沙用水与生产、生活用水矛盾十分突出,需要以“水”为核心,保障生态治理的同时保障生产、生活。二是亟须实施全流域治理。在全流域范围内,需实施生态用水的统筹规划,避免各自为政、各家自扫门前雪。三是生态治理与乡村振兴、共同富裕的协同。既保生态,又保民生,营造以生态防护林为主,经果林、用材林为辅的荒漠化治理工程。四是生态治理与边疆国土安全协同,切实保障边境生态安全,防范流沙入境。

3.3 干旱区:石羊河流域

石羊河流域位于甘肃省河西走廊东段,地处北方防沙带的关键承载区,是中国风沙危害和荒漠化问题最为突出的地区之一。区内人口密集、水资源开发利用程度高,土地沙漠化、水资源短缺等问题使其生态极为脆弱[23 ] 。面临的主要问题:一是上游祁连山山区水源涵养能力下降,水土流失严重;二是水资源匮乏,生产、生态用水矛盾突出;三是区域用水结构不合理,水资源利用效率偏低。实现“水”要素的生态安全保障,科学合理利用水资源是石羊河流域生态综合治理的重中之重。目前,甘肃祁连山区已列入“山水林田湖生态保护修复试点项目”,并通过《石羊河流域重点治理规划》及《石羊河流域上下游横向生态补偿协议》等措施推进流域综合生态治理。下一步亟须开展防沙治沙林草综合保护治理,通过石羊河流域绿洲土地综合整治以及流域地下水超采综合治理等措施,加强水土流失治理及小流域系统治理;同时加强石羊河下游尾闾青土湖等涉水生态系统保护,提升生态功能区水源涵养能力[1 ] 。

3.4 干旱区:黄河“几字弯”区

黄河“几字弯”区(河套灌区)是中国北方重要粮仓和生态屏障,当前主要面临以下问题:一是黄河中上游宁蒙段横穿五大沙漠,导致粗沙大量入黄,问题在水、关键在沙(黄河岸线流沙),风蚀导致的沙化治理技术基本成熟,水蚀造成的粗沙入黄治理技术十分薄弱,亟须遏制黄河中游宁蒙段粗沙入黄持续恶化态势,研发黄河中游宁蒙段粗沙入黄治理技术。二是黄河“悬河”现象上移至河套灌区,生态安全存在重大隐患。面对河套灌区出现黄河“悬河”这一新生问题,治理技术匮乏,林田河沙系统治理技术储备不足,亟须防范化解河套灌区黄河“悬河”重大生态安全风险,建立河套灌区黄河“悬河”重大生态安全风险化解体制和体系。三是在黄河流域,有几个关键点位需要专防专治,应急处理:宁夏中卫沙坡头,是腾格里沙漠粗砂入黄最前沿,现在风大的时候风沙流直接入黄;内蒙古磴口的刘拐子沙头,是乌兰布和沙漠粗砂入黄最前沿。对腾格里沙坡头和乌兰布和刘拐子沙头这两大直接入黄的“沙头”“沙口”“沙源”,必须实施非常规手段:“斩首”行动、“断头”工程。四是黄河中下游的盐渍化,这也是荒漠化的4种类型之一,黄河中游包括整个黄河灌区的前套、后套平原和银川平原,普遍存在盐渍化高风险。盐渍化土地的问题,事关粮食安全,需要引起重视。综上,黄河“几字弯”区生态系统治理亟需解决的是“皮”内部的“沙、水”要素的生态安全保障问题以及“毛”内部的灌区农田高质量发展问题。

3.5 半干旱区:科尔沁沙地

半干旱区的代表性区域是科尔沁沙地全域[24 ] 。当前,科尔沁草原已纳入第一批“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目。下一步系统治理的关键在于基于水资源及土地承载力(“皮”)的林草资源(“毛”)优化配置。应尽快实施科尔沁沙地生态系统可持续综合治理研究,具体任务包括:一是摸清家底、积极保护、有序利用。尽快摸清科尔沁沙地全域的生态环境和自然资源家底,划定“三区”“三线”,设立生态功能区和生态特区,实施生态环境保护和自然资源的有序开发利用;二是以水为基础,以水定绿。紧抓水这一重要限制性因素的牛鼻子,全沙区、全流域统筹,构建“健康河流” “生态河流”,让科尔沁沙地水更清、草更绿、天更蓝!基于水资源承载力,建立科尔沁沙地全域和典型县旗的林草资源优化配置实施方案。三是多规合一、加强顶层设计。编制科尔沁沙地2035发展战略,一张蓝图绘到底,把科尔沁沙地打造成第一艘“国家生态方舟”,率先实现山水林田湖草沙生态共同体协调发展的美好愿景,打造祖国北疆生态安全屏障的靓丽风景线。

4 典型案例

4.1 敦煌

敦煌位于河西走廊西端、阿尔金山以北、陆上丝绸之路的核心枢纽,拥有莫高窟等一大批文化历史遗产,绿洲农业发达。年降水量只有40 mm,气候干旱,兼具极旱、极盐、缺水、高温、风大、沙多等多种生态难题,疏勒河、党河时刻面临断流风险,地下水位下降、地表水萎缩,库姆塔格沙漠东侵风险时刻存在。敦煌生态保护与治理的总体思路是南护水源、中建绿洲、西拒风沙、北通疏勒;总体布局是内节外调统筹,西稳北护并举,水源绿洲稳定,经济生态均衡。提出建设“大敦煌生态文化经济特区”的发展思路,即以敦煌为中心,在体制上统筹疏勒河、党河流域生态保护与区域经济社会协调发展,科学节水调水,优化水资源配置,发展优势特色产业、加快经济发展方式转变和城乡一体化进程,把大敦煌建设成为生态良好、文化繁荣、经济发展、社会稳定、民生改善的西北地区生态文化中心。经过十余年的努力,党河水库和疏勒河双塔水库自2011年至2018年期间,始终确保入库来水量的15%~20%下泄河道用于生态补水,结束党河、疏勒河的断流历史,再现疏勒河大河“西”流[25 ] 。坚持保护优先,在西湖、阳关两个国家级自然保护区,在东湖、北湖、三道泉、南泉等地建立多个管护区,在鸣沙山、一百四戈壁建立沙化封禁保护区。敦煌各类保护区面积超过1.3万km2 ,占总面积比例超过41%。

4.2 民勤

民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障。区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区。1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] 。20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] 。在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”。近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] 。通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾。

4.3 贺兰山

贺兰山是中国重要的地理分界线:季风区与干旱区的分界线,农牧交错带,200 mm等降水量线等。贺兰山阻挡了西侧的腾格里沙漠东侵,从而保护了东部的银川平原农业区。贺兰山矿产资源丰富,过去矿山大量开采造成了地质灾害风险加剧、植被破坏、矿渣污染、生态功能退化等问题。贺兰山矿山生态修复采取有序关闭退出矿山开采,“依山势、顺山形、随山走”,依形就势恢复地形地貌,修复生态廊道,发展生态产业,实施生态工程。宁夏成立了第一个环境资源保护法庭——贺兰山环境资源保护法庭。“宁夏贺兰山东麓山水林田湖草生态保护修复工程”已纳入国家第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点。目前,贺兰山破坏的地貌景观正在逐步得到重建,退化的生态系统逐步恢复,生物多样性增加,努力建设“绿色矿区”“美丽矿区”“幸福矿区”。

4.4 磴口

磴口县位于内蒙古自治区巴彦淖尔市,地处黄河“几字弯”的顶端,位于阴山、贺兰山、狼山生态屏障之间,周边乌兰布和沙漠是重要的风沙源头,所在的河套灌区是中国重要的粮食基地,处于荒漠-草原过渡带,建设有大量农田防护林网,设有奈伦湖国家湿地公园,“山水林田湖草沙”七要素齐备。磴口面临的主要生态问题是乌兰布和沙漠风沙入黄、“水患、沙患、盐患”三害叠加。磴口治理经验主要包括:一是光伏治沙,板上发电、板下种植、治沙改土、带动乡村振兴;二是农田防护林网建设,沙水林田路一体谋划,农林牧副渔协同发展。磴口提出了“生态治理产业化、产业发展生态化”的思路。变沙害为沙利、治沙亦治穷,实现从“防沙治沙”到“经营沙漠”的扭转。

4.5 通辽

科尔沁沙地地跨内蒙古、辽宁、吉林三省区,总面积5.17万km2 ,是中国面积最大的沙地;通辽市地处科尔沁沙地的主体地区,境内沙地面积2.74万km2 (占52.9%),是全国沙化最为严重、生态环境非常脆弱的地区之一[29 ] 。区域内主要的生态问题一是沙丘活化,流动沙地面积有所增加;二是区域人口密度相对较大,农业需水量大,造成区域地下水位有所下降;三是农业生产过程中部分沙区耕地沙化,生态承载力超标。依托“三北”、退耕还林和退牧还草等国家重点林草生态工程建设,通辽市森林面积增加到1.15万km2 ,覆盖率达到19.47%,比1978年提高了10.57个百分点;草原面积稳定在1.77万km2 ,草原综合植被盖度达到64.86%,比草原退化最严重时期提高了15个百分点[30 ] 。同时,已构建起乔灌草和带网片相结合、功能完备的区域性生态防护体系,林草产业体系也日益完善,有效遏制了干旱、洪涝、风沙等自然灾害。

5 建议

5.1 在国土分类管理中研判设立生态用地,实施分类管理,解决“皮”的问题

生态用地的研判是解决“三北”工程区“皮”内部生态安全保障问题的重中之重。一是需要厘清生态用地范畴。依据面向未来的生态用地功能性,将其分为3类:永久生态用地(天然的)、基本生态用地(人工的)和后备生态用地(废弃的)。二是尽快将生态用地纳入实质性立法和国土分类管理。按照土地利用的功能性建立土地分类系统,将土地分为生产用地、生活用地、生态用地三大类。综合研判在现行土地立法、土地分类国家标准、自然资源部用海用地分类中明确设立生态用地。三是实施分类管理,实现永续利用。针对永久生态用地,遵循最严格的管控保护措施,严禁转变为生产用地和生活用地。针对基本生态用地,遵循积极修复原则,保障其生态功能,兼顾其生产功能和生活功能,实施生态工程,开展生态治理。针对后备生态用地,遵循重复利用原则,为子孙后代保住生态用地“增量”。

5.2 加强生态用水配给,因地制宜施策,从而解决“毛”的问题

“水”是“三北”工程区“皮”内部“林草田”资源配置的主要限制性因素。一是需要坚持系统思维,加强部门协同,健全“三北”地区基层林草机构,优化调整水资源分配体系,统筹安排“三北”工程生态用水份额,推动中央企业参与“三北”生态建设(如光伏+生态治理)时切实履行社会责任,将生态建设纳入强制性制度安排。二是大力发展节水、高效生态农业,创新发展基于光伏产业的现代化设施农业,坚持以水定绿,大力发展节水林草的同时有效缓解农林用水矛盾。三是利用好煤矿疏矸水、城市再利用水、凝结水、凌汛水等边际水资源。四是有序推进退化林分修复,按照“分类实施、先重后轻、先急后缓”的布局原则,“宜灌则灌、宜乔则乔、乔灌结合”的修复策略,采取自然修复和以乡土树种为主的人工修复相结合的综合修复措施。在立地条件好的区域,尽量减少对自然环境的扰动,采取封山育林的方式恢复天然植被;在立地条件较差的区域,以补植补造、更新改造等人工修复措施为主,有效提升退化林修复成效。

5.3 树立“保护就是治理”的理念,加强荒漠生态系统保护,留白原生“皮”“毛”

对于自然禀赋较差且不具备治理条件的荒漠区,应顺应自然,强化保护,充分发挥荒漠生态系统的自我修复能力,不要过度人为干预,宜荒则荒、宜沙则沙,留白原生“皮”“毛”。同时,树立治理包含保护、荒漠也需要保护的理念。建议将荒漠生态系统保护全面纳入“三北”工程六期重点区、拓展区、巩固区各重点项目和以国家公园为主体的自然保护地体系。按照局域、区域、流域等不同生物-地理单元,实施荒漠生态系统整体管控、系统治理,全域提质增效。依托“三北”工程区生态站联合观测网络,实现中国荒漠生态本底基础数据的归一化整编。实施一批荒漠优先保护行动,摸清荒漠优先保护对象的家底,开展中国沙漠、沙地、戈壁编目,共同编制全球重要沙漠(遗产)名录,有效保护原生荒(沙)漠自然与文化遗产。开展跨境沙漠、戈壁调查与制图,生物多样性保护,中国沙漠科考等基础性科技基础资源调查工作。

5.4 设立一批重大科技专项,加强科技支撑“皮”“毛”兼治

加强对于山水林田湖草沙一体化治理及“皮”“毛”兼治理念的科技支撑和科普宣传,研发一批关键技术,破解一批“卡脖子”问题,引领正确的保护观、治理观。针对荒漠风电光伏基地地表生态防护、砒砂岩治理、十大孔兑治理、黄河中游流沙入黄、风沙口治理、沙漠锁边、珍稀濒危野生动植物、药用植物保护等“卡脖子”科技问题,开展科技攻关,研发关键技术,开展集成示范,建设科技创新高地,充分发挥科技在荒漠保护中的支撑作用,争做“真博士”“真专家”。加强基于水资源承载力的乔灌草优化配置研究,开展“三北”地区生态本底基础调查和数据归一化整编,摸清“三北”水资源家底,以“三北”科技攻关带动“三北”工程攻关,切实服务打好打赢“三北”工程攻坚战。

参考文献

View Option

[1]

冯起 ,白光祖 ,李宗省 ,等 加快构建西北地区生态保护新格局

[J].中国科学院院刊 ,2022 ,37 (10 ):1457 -1470 .

[本文引用: 3]

[2]

卢琦 ,崔桂鹏 荒漠防治看中国 [M].北京 :中国林业出版社 ,2023 :28 -35 .

[3]

卢琦 ,肖春蕾 ,包英爽 ,等 打赢“三北”攻坚战,再造一个“新三北”:实现路径与战略规划

[J].中国科学院院刊 ,2023 ,38 (7 ):956 -965 .

[4]

程磊磊 ,却晓娥 ,杨柳 ,等 中国荒漠生态系统:功能提升、服务增效

[J].中国科学院院刊 ,2020 ,35 (6 ):690 -698 .

[本文引用: 1]

[5]

傅伯杰 ,吕楠 ,吕一河 加强生态系统管理助力碳中和目标实现

[J].中国科学院院刊 ,2022 ,37 (11 ):1529 -1533 .

[本文引用: 1]

[6]

于贵瑞 ,杨萌 ,郝天象 统筹生态系统五库功能,筑牢国家生态基础设施:新时代我国生态建设理念、任务和目标

[J].中国科学院院刊 ,2022 ,37 (11 ):1534 -1538 .

[本文引用: 1]

[7]

罗明 ,于恩逸 ,周妍 ,等 山水林田湖草生态保护修复试点工程布局及技术策略

[J].生态学报 ,2019 ,39 (23 ):8692 -8701 .

[本文引用: 1]

[8]

周妍 ,陈妍 山水林田湖草生态保护修复技术框架研究

[J].地学前缘 ,2021 ,28 (4 ):14 -24 .

[本文引用: 1]

[9]

周妍 ,周旭 ,张丽佳 ,等 山水林田湖草沙一体化保护和修复实践与成效研究

[J].中国土地 ,2022 ,8 :4 -8 .

[本文引用: 2]

[10]

彭建 ,吕丹娜 ,张甜 ,等 山水林田湖草生态保护修复的系统性认知

[J].生态学报 ,2019 ,39 (23 ):8755 -8762 .

[本文引用: 1]

[11]

李晓文 ,吕江涛 ,智烈慧 ,等 基于“目标-成本-效益”协同优化的山水林田湖草沙一体化生态保护与修复格局

[J].生态学报 ,2023 ,43 (9 ):3625 -3635 .

[12]

石岳 ,赵霞 ,朱江玲 ,等 “山水林田湖草沙”的形成、功能及保护

[J].自然杂志 ,2022 ,44 (1 ):1 -18 .

[本文引用: 1]

[13]

周妍 ,苏香燕 ,应凌霄 ,等 “双碳”目标下山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区与技术策略研究

[J].生态学报 ,2023 ,43 (9 ):3371 -3383 .

[本文引用: 1]

[14]

梁森 ,张建军 ,王柯 ,等 区域生态保护修复碳汇潜力评估方法与应用:基于第一批山水林田湖草生态保护修复工程的研究

[J].生态学报 ,2023 ,43 (9 ):3517 -3531 .

[本文引用: 1]

[15]

卢琦 ,雷加强 ,李晓松 ,等 大国治沙:中国方案与全球范式

[J].中国科学院院刊 ,2020 ,35 (6 ):656 -664 .

[本文引用: 2]

[16]

王涛 中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):1 -4 .

[本文引用: 1]

[17]

崔桂鹏 ,肖春蕾 ,雷加强 ,等 大国治理:中国荒漠化防治的战略选择与未来愿景

[J].中国科学院院刊 ,2023 ,38 (7 ):943 -955 .

[本文引用: 3]

[18]

卢琦 ,崔桂鹏 ,孙楷 关于在国土分类管理中设立生态用地的构想

[J].中国土地 ,2021 (5 ):4 -9 .

[本文引用: 1]

[19]

Chen C Park T Wang X et al China and India lead in greening of the world through land-use management

[J].Nature Sustainability ,2019 ,2 (2 ):122 -129 .

[本文引用: 1]

[20]

张海林 ,高旺盛 ,陈阜 ,等 保护性耕作研究现状、发展趋势及对策

[J].中国农业大学学报 ,2005 (1 ):16 -20 .

[本文引用: 1]

[21]

齐华 ,李从锋 ,赵明 ,等 我国北方旱作农田保护性耕作发展与展望

[J].作物杂志 ,2020 (2 ):16 -19 .

[本文引用: 1]

[22]

雷加强 ,高鑫 ,赵永成 ,等 河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战:风沙形势与防治任务

[J].中国科学院院刊 ,2023 ,38 (7 ):966 -977 .

[本文引用: 1]

[23]

杨亮洁 ,王晶 ,魏伟 ,等 干旱内陆河流域生态安全格局的构建及优化:以石羊河流域为例

[J].生态学报 ,2020 ,40 (17 ):5915 -5927 .

[本文引用: 1]

[24]

刘志民 ,余海滨 “山水林田湖草沙生命共同体”理念下的科尔沁沙地生态治理

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):34 -40 .

[本文引用: 1]

[25]

汪婧 关于《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011—2020)》实施后党河流域生态保护效果的调查研究

[J].农业科技与信息 ,2022 (21 ):57 -64 .

[本文引用: 1]

[26]

陈翔舜 ,高斌斌 ,王小军 ,等 甘肃省民勤县土地荒漠化现状及动态

[J].中国沙漠 ,2014 ,34 (4 ):970 -974 .

[本文引用: 1]

[27]

杨怀德 ,冯起 ,黄珊 ,等 民勤绿洲水资源调度的生态环境效应

[J].干旱区资源与环境 ,2017 ,31 (7 ):68 -73 .

[本文引用: 1]

[28]

徐凡 ,王涛 ,贾红梅 民勤:漠上绿洲生生不息

[N/OL].中国绿色时报 ,2023-07-12 (01 ).

[本文引用: 1]

[29]

李昌隆 推进科尔沁沙地治理筑牢祖国北疆生态安全屏障

[J].内蒙古林业 ,2021 (6 ):17 -19 .

[本文引用: 1]

[30]

郭洪申 强力推进“三北”工程全力打好科尔沁沙地歼灭战

[N/OL].内蒙古日报 ,2023-11-13 (06 ).

[本文引用: 1]

加快构建西北地区生态保护新格局

3

2022

... 中国生态治理取得了举世瞩目的成就.森林、草原、湿地、荒漠等陆地自然生态系统的质量、价值稳步提升,土地沙化、荒漠化、水土流失、草地退化、湿地萎缩等环境恶化趋势得到了根本遏制[1 -4 ] .一方面中国生态治理的技术、模式日趋完善,已经走在世界前列,并在应对全球气候变化中作出了积极贡献[5 ] ;另一方面中国生态治理的理念不断创新,更加兼容并包、科学合理,并成为新时代生态文明建设思想的重要组成部分[6 ] . ...

... 石羊河流域位于甘肃省河西走廊东段,地处北方防沙带的关键承载区,是中国风沙危害和荒漠化问题最为突出的地区之一.区内人口密集、水资源开发利用程度高,土地沙漠化、水资源短缺等问题使其生态极为脆弱[23 ] .面临的主要问题:一是上游祁连山山区水源涵养能力下降,水土流失严重;二是水资源匮乏,生产、生态用水矛盾突出;三是区域用水结构不合理,水资源利用效率偏低.实现“水”要素的生态安全保障,科学合理利用水资源是石羊河流域生态综合治理的重中之重.目前,甘肃祁连山区已列入“山水林田湖生态保护修复试点项目”,并通过《石羊河流域重点治理规划》及《石羊河流域上下游横向生态补偿协议》等措施推进流域综合生态治理.下一步亟须开展防沙治沙林草综合保护治理,通过石羊河流域绿洲土地综合整治以及流域地下水超采综合治理等措施,加强水土流失治理及小流域系统治理;同时加强石羊河下游尾闾青土湖等涉水生态系统保护,提升生态功能区水源涵养能力[1 ] . ...

... 民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障.区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区.1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] .20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] .在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”.近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] .通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾. ...

打赢“三北”攻坚战,再造一个“新三北”:实现路径与战略规划

0

2023

中国荒漠生态系统:功能提升、服务增效

1

2020

... 中国生态治理取得了举世瞩目的成就.森林、草原、湿地、荒漠等陆地自然生态系统的质量、价值稳步提升,土地沙化、荒漠化、水土流失、草地退化、湿地萎缩等环境恶化趋势得到了根本遏制[1 -4 ] .一方面中国生态治理的技术、模式日趋完善,已经走在世界前列,并在应对全球气候变化中作出了积极贡献[5 ] ;另一方面中国生态治理的理念不断创新,更加兼容并包、科学合理,并成为新时代生态文明建设思想的重要组成部分[6 ] . ...

加强生态系统管理助力碳中和目标实现

1

2022

... 中国生态治理取得了举世瞩目的成就.森林、草原、湿地、荒漠等陆地自然生态系统的质量、价值稳步提升,土地沙化、荒漠化、水土流失、草地退化、湿地萎缩等环境恶化趋势得到了根本遏制[1 -4 ] .一方面中国生态治理的技术、模式日趋完善,已经走在世界前列,并在应对全球气候变化中作出了积极贡献[5 ] ;另一方面中国生态治理的理念不断创新,更加兼容并包、科学合理,并成为新时代生态文明建设思想的重要组成部分[6 ] . ...

统筹生态系统五库功能,筑牢国家生态基础设施:新时代我国生态建设理念、任务和目标

1

2022

... 中国生态治理取得了举世瞩目的成就.森林、草原、湿地、荒漠等陆地自然生态系统的质量、价值稳步提升,土地沙化、荒漠化、水土流失、草地退化、湿地萎缩等环境恶化趋势得到了根本遏制[1 -4 ] .一方面中国生态治理的技术、模式日趋完善,已经走在世界前列,并在应对全球气候变化中作出了积极贡献[5 ] ;另一方面中国生态治理的理念不断创新,更加兼容并包、科学合理,并成为新时代生态文明建设思想的重要组成部分[6 ] . ...

山水林田湖草生态保护修复试点工程布局及技术策略

1

2019

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

山水林田湖草生态保护修复技术框架研究

1

2021

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

山水林田湖草沙一体化保护和修复实践与成效研究

2

2022

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

... [9 ]和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

山水林田湖草生态保护修复的系统性认知

1

2019

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

基于“目标-成本-效益”协同优化的山水林田湖草沙一体化生态保护与修复格局

0

2023

“山水林田湖草沙”的形成、功能及保护

1

2022

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

“双碳”目标下山水林田湖草沙一体化保护和修复工程优先区与技术策略研究

1

2023

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

区域生态保护修复碳汇潜力评估方法与应用:基于第一批山水林田湖草生态保护修复工程的研究

1

2023

... 前人研究针对“山水工程”的布局及技术策略[7 ] 、优先区与技术框架[8 -9 ] 提出了政策探讨,强调了从“四级递进系统”和七要素自然特点来加强系统性认知[10 -12 ] ,评估了工程的实践成效[9 ] 和碳汇潜力等[13 -14 ] .在“山水工程”等生态工程建设实践中,如何统筹土地要素(生态用地)和植被要素(生产力)的生态治理,打破行业管理壁垒,仍然存在实际性困难. ...

大国治沙:中国方案与全球范式

2

2020

... 中国生态治理理念在坎坷中逐步发展.对于人与自然的关系,中国自古就有“天人合一”“返璞归真”“道法自然”等朴素的可持续发展理念.新中国生态治理理念的演化历程大致分为3个阶段[15 ] :一是全民动员、积极探索阶段.中华人民共和国成立后,中国组建林垦部,在苏联援助下,成功开展飞播造林、草方格治沙[16 ] ;二是国家重大工程带动阶段.以1978年“三北”防护林体系建设工程批复为标志,相继实施了退耕还林还草、京津风沙源治理等重大生态工程,全国布局、重点防护;三是全域治理、综合治理、系统治理阶段.以2013年“山水林田湖是一个生命共同体”理念提出为标志,中国陆续实施了52个“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目.2022年,“中国山水工程”被联合国评为首批十大“世界生态恢复旗舰项目”. ...

... 民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障.区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区.1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] .20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] .在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”.近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] .通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾. ...

中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

1

2022

... 中国生态治理理念在坎坷中逐步发展.对于人与自然的关系,中国自古就有“天人合一”“返璞归真”“道法自然”等朴素的可持续发展理念.新中国生态治理理念的演化历程大致分为3个阶段[15 ] :一是全民动员、积极探索阶段.中华人民共和国成立后,中国组建林垦部,在苏联援助下,成功开展飞播造林、草方格治沙[16 ] ;二是国家重大工程带动阶段.以1978年“三北”防护林体系建设工程批复为标志,相继实施了退耕还林还草、京津风沙源治理等重大生态工程,全国布局、重点防护;三是全域治理、综合治理、系统治理阶段.以2013年“山水林田湖是一个生命共同体”理念提出为标志,中国陆续实施了52个“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目.2022年,“中国山水工程”被联合国评为首批十大“世界生态恢复旗舰项目”. ...

大国治理:中国荒漠化防治的战略选择与未来愿景

3

2023

... 如果将生态治理比作看病治病,从过程上应包括诊断、治疗、康复3个环节,从类型上可分为止症、治病、除根3个层面.早期的治水(水污染)、治沙(沙化、荒漠化)、治河(洪水泛滥)、治盐(盐碱化)、治山(废弃矿山)等,通常讲求“止症”,“治病”效果难料,基本难以“除根”.以黄河中下游为例,沙患(风沙灾害、粗沙入黄)、水患(黄河悬河)、盐患(灌区盐渍化)“三患”危害叠加[17 ] ,看似“症状”在“水”,实则“病根”在“沙”,即黄河岸线上、流域内的流沙.如果按照传统治理思路,仅针对“水”“河”开展治理,而不将黄河水患、沙化荒漠化、灌区盐碱地、林草建设等统筹谋划、系统治理,不但难以解决应急性的生态环境问题,也无法解决根本性的可持续发展与安全问题. ...

... 中国创造性地发展并丰富了山水林田湖草沙一体化保护和修复的生态建设新思想.根据山水林田湖草沙七类要素的差异,归纳为“皮”“毛”兼治体系[17 ] .其中,“山水湖沙”为“皮”,代表了土地的承载力属性;“林田草”为“毛”,代表了土地的生产力属性(图1 ).“皮”包括地面及其以下部分,是“毛”生长发育的基质,在生态建设中注重生态用地的规划配给[18 ] .“毛”包括地面以上生长的植物,是基于“皮”的产出,在生态建设中要注重“以水定绿”“以水定产”. ...

... 在荒漠化防治任务较重的“三北”工程区,山水林田湖草沙通常呈现多要素叠加、危害叠加的局面.例如处于黄河流域、北方防沙带、河套灌区交汇处的黄河“几字弯”,包括阴山、贺兰山,黄河、十大孔兑,防风固沙林,河套平原粮食基地,乌梁素海,乌拉特草原,乌兰布和沙漠等七大要素.区内沙患(风沙灾害、粗沙入黄)、水患(黄河悬河)、盐患(盐渍化)“三害”叠加,生产、生活、生态“三生”(生态用水、生态用地)矛盾十分突出,且在区域上高度重合,问题上高度一致[17 ] ;干旱区绿洲则是水、沙、田矛盾突出,普遍存在盐渍化高风险、盐渍化土地退化的问题,事关粮食安全大局,亟须统筹实施一揽子全域治理方案. ...

关于在国土分类管理中设立生态用地的构想

1

2021

... 中国创造性地发展并丰富了山水林田湖草沙一体化保护和修复的生态建设新思想.根据山水林田湖草沙七类要素的差异,归纳为“皮”“毛”兼治体系[17 ] .其中,“山水湖沙”为“皮”,代表了土地的承载力属性;“林田草”为“毛”,代表了土地的生产力属性(图1 ).“皮”包括地面及其以下部分,是“毛”生长发育的基质,在生态建设中注重生态用地的规划配给[18 ] .“毛”包括地面以上生长的植物,是基于“皮”的产出,在生态建设中要注重“以水定绿”“以水定产”. ...

China and India lead in greening of the world through land-use management

1

2019

... 森林、草原和耕地是3种重要的地表植被覆盖.2019年,NASA卫星资料显示,在2000—2017年中国和印度的绿化行动引领贡献了地球“变绿”,中国用仅占全球6.6%的植被面积贡献了全球25%的“增绿”面积;而中国“增绿”面积的42%来自于造林,32%来自农业,印度“增绿”面积则主要来自农业,占比达82%,造林仅占4%[19 ] . ...

保护性耕作研究现状、发展趋势及对策

1

2005

... 在“三北”工程生态建设空间布局中,应依据“皮”的自然禀赋条件差异,科学配置林草建设和农业等“毛”的生产活动.综合“皮”“毛”的自然条件,将“三北”工程区自东向西分为:东部雨养植被区(年降水量大于300 mm,植被建设主要依靠自然降水)、中部多源水养区(年降水量100~300 mm,植被建设依靠降水、生态引水等多种来源)、西部雪水灌溉区(年降水量小于100 mm,植被建设主要依靠冰雪融水来源).按照不同的自然条件,因地制宜、分类施策、一地一策.以中国旱地农田为例,应根据区域光温水资源、土壤条件及制约作物生产的主要矛盾,因地制宜地规划作物田间配置与秸秆还田方式,通过少耕、免耕等保护性耕作综合配套措施,“少动土” “少裸露”,保持旱地农田土壤处于“适度粗糙”和“适度湿润”状态[20 -21 ] ,保土培肥、节水增产的同时,有效地控制水土流失,减少地表起尘及风蚀,缓解沙尘危害,科学保护旱地农田“皮”与“毛”. ...

我国北方旱作农田保护性耕作发展与展望

1

2020

... 在“三北”工程生态建设空间布局中,应依据“皮”的自然禀赋条件差异,科学配置林草建设和农业等“毛”的生产活动.综合“皮”“毛”的自然条件,将“三北”工程区自东向西分为:东部雨养植被区(年降水量大于300 mm,植被建设主要依靠自然降水)、中部多源水养区(年降水量100~300 mm,植被建设依靠降水、生态引水等多种来源)、西部雪水灌溉区(年降水量小于100 mm,植被建设主要依靠冰雪融水来源).按照不同的自然条件,因地制宜、分类施策、一地一策.以中国旱地农田为例,应根据区域光温水资源、土壤条件及制约作物生产的主要矛盾,因地制宜地规划作物田间配置与秸秆还田方式,通过少耕、免耕等保护性耕作综合配套措施,“少动土” “少裸露”,保持旱地农田土壤处于“适度粗糙”和“适度湿润”状态[20 -21 ] ,保土培肥、节水增产的同时,有效地控制水土流失,减少地表起尘及风蚀,缓解沙尘危害,科学保护旱地农田“皮”与“毛”. ...

河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战:风沙形势与防治任务

1

2023

... 极干旱-干旱区代表性区域为塔克拉玛干沙漠西北部区[22 ] .建议以塔克拉玛干西北部阿克苏地区为先行先试综合示范区,弘扬“柯柯牙精神”,开展综合生态治理.当前该地区生态系统治理的重点为“水”“沙”的生态安全保障与“林”“田”的高质量发展问题.主要面临以下需求:一是协调生态用水、生活用水与生产用水.当前区域治沙用水与生产、生活用水矛盾十分突出,需要以“水”为核心,保障生态治理的同时保障生产、生活.二是亟须实施全流域治理.在全流域范围内,需实施生态用水的统筹规划,避免各自为政、各家自扫门前雪.三是生态治理与乡村振兴、共同富裕的协同.既保生态,又保民生,营造以生态防护林为主,经果林、用材林为辅的荒漠化治理工程.四是生态治理与边疆国土安全协同,切实保障边境生态安全,防范流沙入境. ...

干旱内陆河流域生态安全格局的构建及优化:以石羊河流域为例

1

2020

... 石羊河流域位于甘肃省河西走廊东段,地处北方防沙带的关键承载区,是中国风沙危害和荒漠化问题最为突出的地区之一.区内人口密集、水资源开发利用程度高,土地沙漠化、水资源短缺等问题使其生态极为脆弱[23 ] .面临的主要问题:一是上游祁连山山区水源涵养能力下降,水土流失严重;二是水资源匮乏,生产、生态用水矛盾突出;三是区域用水结构不合理,水资源利用效率偏低.实现“水”要素的生态安全保障,科学合理利用水资源是石羊河流域生态综合治理的重中之重.目前,甘肃祁连山区已列入“山水林田湖生态保护修复试点项目”,并通过《石羊河流域重点治理规划》及《石羊河流域上下游横向生态补偿协议》等措施推进流域综合生态治理.下一步亟须开展防沙治沙林草综合保护治理,通过石羊河流域绿洲土地综合整治以及流域地下水超采综合治理等措施,加强水土流失治理及小流域系统治理;同时加强石羊河下游尾闾青土湖等涉水生态系统保护,提升生态功能区水源涵养能力[1 ] . ...

“山水林田湖草沙生命共同体”理念下的科尔沁沙地生态治理

1

2022

... 半干旱区的代表性区域是科尔沁沙地全域[24 ] .当前,科尔沁草原已纳入第一批“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目.下一步系统治理的关键在于基于水资源及土地承载力(“皮”)的林草资源(“毛”)优化配置.应尽快实施科尔沁沙地生态系统可持续综合治理研究,具体任务包括:一是摸清家底、积极保护、有序利用.尽快摸清科尔沁沙地全域的生态环境和自然资源家底,划定“三区”“三线”,设立生态功能区和生态特区,实施生态环境保护和自然资源的有序开发利用;二是以水为基础,以水定绿.紧抓水这一重要限制性因素的牛鼻子,全沙区、全流域统筹,构建“健康河流” “生态河流”,让科尔沁沙地水更清、草更绿、天更蓝!基于水资源承载力,建立科尔沁沙地全域和典型县旗的林草资源优化配置实施方案.三是多规合一、加强顶层设计.编制科尔沁沙地2035发展战略,一张蓝图绘到底,把科尔沁沙地打造成第一艘“国家生态方舟”,率先实现山水林田湖草沙生态共同体协调发展的美好愿景,打造祖国北疆生态安全屏障的靓丽风景线. ...

关于《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011—2020)》实施后党河流域生态保护效果的调查研究

1

2022

... 敦煌位于河西走廊西端、阿尔金山以北、陆上丝绸之路的核心枢纽,拥有莫高窟等一大批文化历史遗产,绿洲农业发达.年降水量只有40 mm,气候干旱,兼具极旱、极盐、缺水、高温、风大、沙多等多种生态难题,疏勒河、党河时刻面临断流风险,地下水位下降、地表水萎缩,库姆塔格沙漠东侵风险时刻存在.敦煌生态保护与治理的总体思路是南护水源、中建绿洲、西拒风沙、北通疏勒;总体布局是内节外调统筹,西稳北护并举,水源绿洲稳定,经济生态均衡.提出建设“大敦煌生态文化经济特区”的发展思路,即以敦煌为中心,在体制上统筹疏勒河、党河流域生态保护与区域经济社会协调发展,科学节水调水,优化水资源配置,发展优势特色产业、加快经济发展方式转变和城乡一体化进程,把大敦煌建设成为生态良好、文化繁荣、经济发展、社会稳定、民生改善的西北地区生态文化中心.经过十余年的努力,党河水库和疏勒河双塔水库自2011年至2018年期间,始终确保入库来水量的15%~20%下泄河道用于生态补水,结束党河、疏勒河的断流历史,再现疏勒河大河“西”流[25 ] .坚持保护优先,在西湖、阳关两个国家级自然保护区,在东湖、北湖、三道泉、南泉等地建立多个管护区,在鸣沙山、一百四戈壁建立沙化封禁保护区.敦煌各类保护区面积超过1.3万km2 ,占总面积比例超过41%. ...

甘肃省民勤县土地荒漠化现状及动态

1

2014

... 民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障.区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区.1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] .20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] .在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”.近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] .通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾. ...

民勤绿洲水资源调度的生态环境效应

1

2017

... 民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障.区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区.1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] .20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] .在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”.近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] .通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾. ...

民勤:漠上绿洲生生不息

1

... 民勤位于河西走廊东北部、石羊河下游,三面被巴丹吉林和腾格里沙漠包围,民勤绿洲是阻隔两大沙漠合拢的重要生态屏障.区内主要问题是水资源短缺导致植被衰退,绿洲萎缩,沙漠化加剧,荒漠化土地面积占90%[26 ] ,是干旱区生态退化的典型区.1959年,石羊河尾闾湖——青土湖彻底干涸,流沙以每年8~10 m的速度向民勤逼近,成为绿洲北部最大的风沙口[27 ] .20世纪50年代,国务院成立的治沙领导小组在甘肃民勤等沙区实现了首次飞播造林种草试验[15 ] .在随后的防沙治沙实践过程中,民勤由20世纪60—70年代的“因害设防”、至80—90年代实施“工程治理”、到21世纪初期开展“综合治理”.近年来进入了“山水林田湖草沙系统治理”的新阶段:一是封育绿洲外围宜林荒沙滩地,强化生态防护功能;二是实施风沙口工程治沙,采取滩地造林(麦草沙障+落水栽植梭梭、砂石滩地开沟+落水栽植)及压沙造林(工程压沙+低密度造林+种草)等措施,在老虎口等地大规模连片营造防风阻沙林带;三是通过对石羊河上下游统筹进行水量总控,辅以关井压田、水权交易等措施,有效缓解用水矛盾,实施严重沙化耕地区综合治理,促进绿洲边缘生态自然修复[1 ] .通过民勤治沙模式,全县荒漠化土地面积减少近340 km2 、沙化土地面积减少73 km2 ,荒漠化土地占比由90.34%下降到88.18%,沙化土地占比由75.81%下降75.57%,实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”[28 ] ,干涸了50年的青土湖再次碧波荡漾. ...

推进科尔沁沙地治理筑牢祖国北疆生态安全屏障

1

2021

... 科尔沁沙地地跨内蒙古、辽宁、吉林三省区,总面积5.17万km2 ,是中国面积最大的沙地;通辽市地处科尔沁沙地的主体地区,境内沙地面积2.74万km2 (占52.9%),是全国沙化最为严重、生态环境非常脆弱的地区之一[29 ] .区域内主要的生态问题一是沙丘活化,流动沙地面积有所增加;二是区域人口密度相对较大,农业需水量大,造成区域地下水位有所下降;三是农业生产过程中部分沙区耕地沙化,生态承载力超标.依托“三北”、退耕还林和退牧还草等国家重点林草生态工程建设,通辽市森林面积增加到1.15万km2 ,覆盖率达到19.47%,比1978年提高了10.57个百分点;草原面积稳定在1.77万km2 ,草原综合植被盖度达到64.86%,比草原退化最严重时期提高了15个百分点[30 ] .同时,已构建起乔灌草和带网片相结合、功能完备的区域性生态防护体系,林草产业体系也日益完善,有效遏制了干旱、洪涝、风沙等自然灾害. ...

强力推进“三北”工程全力打好科尔沁沙地歼灭战

1

... 科尔沁沙地地跨内蒙古、辽宁、吉林三省区,总面积5.17万km2 ,是中国面积最大的沙地;通辽市地处科尔沁沙地的主体地区,境内沙地面积2.74万km2 (占52.9%),是全国沙化最为严重、生态环境非常脆弱的地区之一[29 ] .区域内主要的生态问题一是沙丘活化,流动沙地面积有所增加;二是区域人口密度相对较大,农业需水量大,造成区域地下水位有所下降;三是农业生产过程中部分沙区耕地沙化,生态承载力超标.依托“三北”、退耕还林和退牧还草等国家重点林草生态工程建设,通辽市森林面积增加到1.15万km2 ,覆盖率达到19.47%,比1978年提高了10.57个百分点;草原面积稳定在1.77万km2 ,草原综合植被盖度达到64.86%,比草原退化最严重时期提高了15个百分点[30 ] .同时,已构建起乔灌草和带网片相结合、功能完备的区域性生态防护体系,林草产业体系也日益完善,有效遏制了干旱、洪涝、风沙等自然灾害. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号