8

1941

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... [1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... Bagnold[1]最早设计了蠕移沙粒捕获陷阱,为埋藏式上部开口的长方体.该集沙仪的最大缺陷是难以避免跃移沙粒降落其中.其后的研究者改进了这种设计,采用更窄的上部狭缝以避免跃移沙粒的影响[13].蠕移集沙仪的另一种设计方案是限制采样高度,如进沙口高度2 mm,以确保只有地表蠕移质可以进入集沙仪[32].上述集沙仪在风洞实验中取得了良好集沙效果.考虑到野外风向多变性和三垄沙研究区的沉积物粒度特征(少数粗颗粒长轴超过4 mm),本文采用了一种新型的全方位蠕移集沙仪(图2).该集沙仪为圆筒状,高度为350 mm,直径为300 mm.顶部盖板分为两层,下层中间部位开一直径为120 mm的孔,直通下部储沙容器;上层直径为200 mm,与下层之间高度间距为5 mm,上下层盖板之间形成一个40 mm进深的进沙通道.根据前人的研究,跃移沙粒下降轨迹的角度一般为9°~16°[14],而蠕移集沙仪盖板之间进沙通道可有效阻止轨迹角度为7°以上的沙粒直接进入.根据研究区沙粒容重计算,蠕移集沙仪的容量可超30 kg,满足长期监测的需要. ...

... 式中: DP为输沙势(矢量单位VU);U为10 m高度处风速(海里/小时);Ut为临界起沙风风速(单位为海里/小时);T为观测期间起沙风时长在全年的时间占比(%).根据矢量合成法则计算合成输沙势(RDP)、合成输沙方向(RDD)、方向变率(RDP/DP).起沙风风速采用Bagnold[1]的公式计算: ...

... 式中:k为卡曼常数(0.41);A为系数(0.1);ρs和ρa分别为沉积物(2 650 kg·m-3)和观测区空气密度(1.12 kg·m-3);g为重力加速度(9.8 kg·s-2);d为沙粒粒径(m);z和z0分别为观测高度和地表粗糙度(m).任意高度的风速(Uz)可采用普朗特风速廓线公式计算[1]: ...

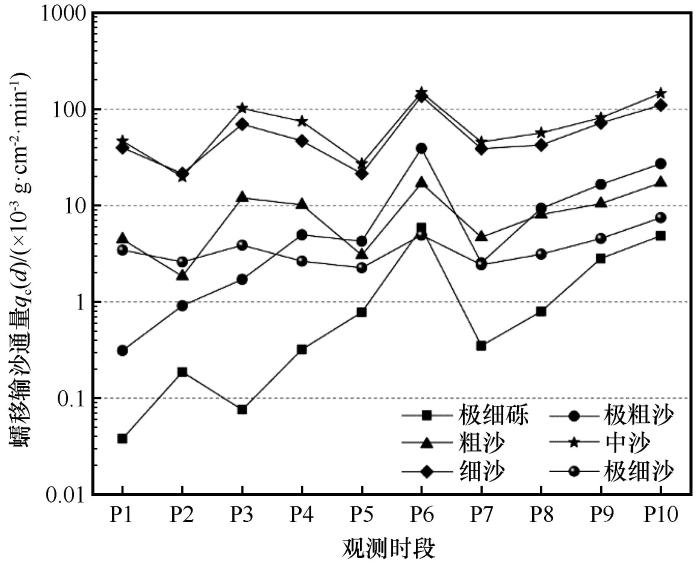

... 一般认为粒径大于0.5 mm的粗颗粒以蠕移运动为主[1-2],但这并不排除较细的沙粒也可以蠕移的方式搬运.历次观测期间,蠕移集沙仪收集到的沉积物均为不同粒级沙粒组成的混合物.在不同的风速条件下,不同粒径沙粒或是由于流体拖曳作用,或是由于跃移沙粒撞击作用,改变原来的运动状态发生蠕移[14].受颗粒速度、粒级含量及风速大小的影响,不同粒级沙粒的蠕移输沙通量也存在差异.本文采用如下公式计算粒级蠕移输沙通量: ...

... 粒度是影响沙粒临界起动风速的关键因素[1].当风速接近细颗粒的临界值时,突出于地表的沙粒最先产生运动响应,由轻微震动而发生翻滚,进而演化为蠕移[37];风速进一步增大,超过了细沙和中沙的跃移起动风速,较粗的颗粒在跃移沙粒下降并与地表碰撞的过程中,吸收跃移沙粒的冲击动量,发生蠕移或溅移. ...

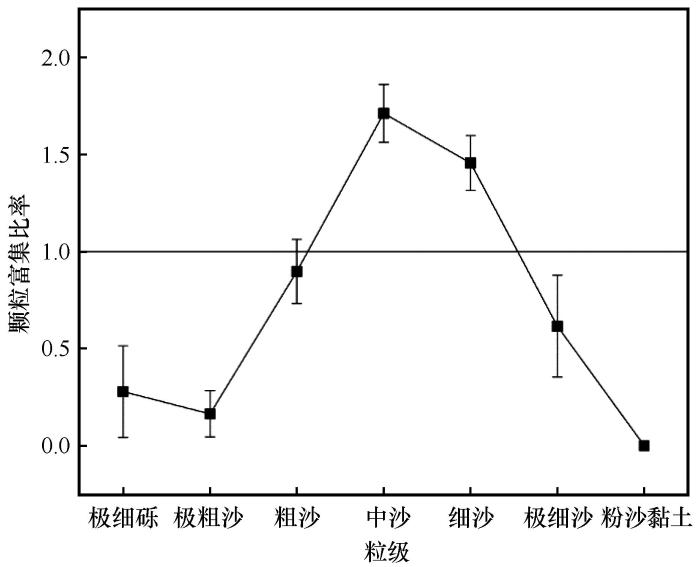

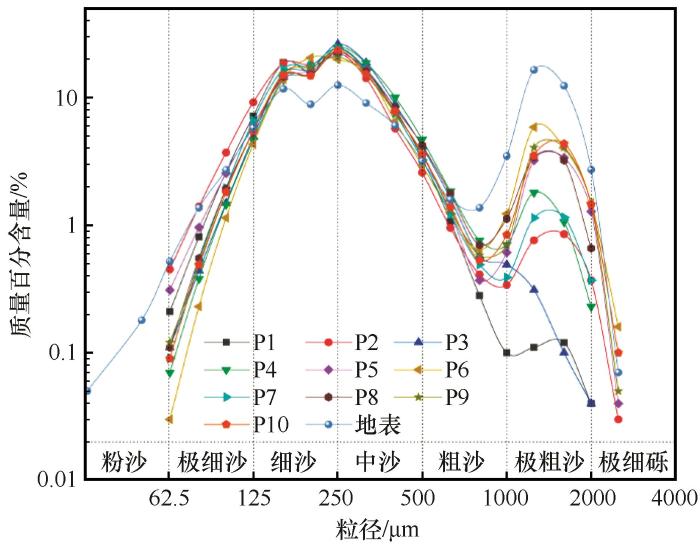

... 沉积物粒度和风力是影响输沙通量的主要因素,同时沙源供应程度也会产生一定影响[1,14].研究区的砾波纹发育在沙丘边缘的粗沙或细砾质戈壁上,物源主要为北山剥蚀残丘的风化碎屑物质[29].组成砾波纹物质的粒径范围涵盖了黏土至细砾组分,均属于可以风力搬运的范畴;历次观测收集到的蠕移质,除了不含粉沙黏土组分之外,其他粒径组颗粒均有出现(表2).相对于原始地表,蠕移质中粗沙和极细砾含量减少,细沙和中沙含量增加,粉沙及以下颗粒缺失(图5),说明风力对地表沉积物进行了选择性搬运,最易发生蠕移运动的是细沙和中沙组分,粗沙及更粗颗粒只有在风力达到特定临界值时,才能发生蠕移搬运.粉沙及以下颗粒,一旦脱离地表,即以跃移和悬移的形式输移.因此,沉积物的粒度特征和粒级含量,影响蠕移运动发生的难易程度和蠕移质的粒径组成.风沙运动观测中以粒径划分蠕移质,显然严重低估了蠕移输沙通量及其在整体输沙量中的占比,这对深入认识风沙地貌演化和优化工程防沙设计均有重要参考意义. ...

3

2003

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... [2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... 一般认为粒径大于0.5 mm的粗颗粒以蠕移运动为主[1-2],但这并不排除较细的沙粒也可以蠕移的方式搬运.历次观测期间,蠕移集沙仪收集到的沉积物均为不同粒级沙粒组成的混合物.在不同的风速条件下,不同粒径沙粒或是由于流体拖曳作用,或是由于跃移沙粒撞击作用,改变原来的运动状态发生蠕移[14].受颗粒速度、粒级含量及风速大小的影响,不同粒级沙粒的蠕移输沙通量也存在差异.本文采用如下公式计算粒级蠕移输沙通量: ...

1

2023

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

Conditions for aeolian transport in the Solar System

1

2022

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅲ.发展篇(1)

1

2024

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

Aeolian processes and the biosphere

2

2011

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... [6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

Theoretical analysis of particle number density in steady aeolian saltation

1

2014

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

Sand flux and wind profiles in the saltation layer above a rounded dune top

0

2014

Aeolian transport in the field:a comparison of the effects of different surface treatments

0

2012

A comprehensive numerical model of steady state saltation(COMSALT)

1

2009

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

1

1987

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

Aeolian creep transport:a review

2

2021

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

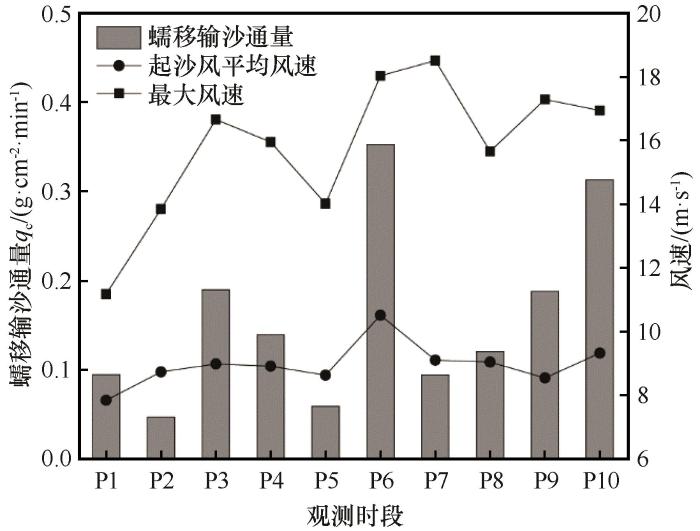

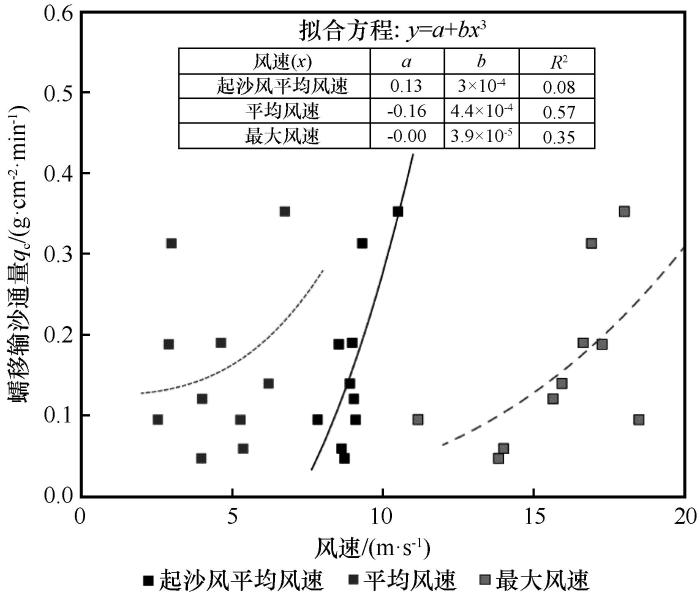

... 蠕移质的粒度特征也反映了其搬运动力情况.跃移颗粒的起动可以通过不同的起动风速公式计算临界起动值[14].对于细沙和中沙,当风速超过其临界起动风速时,可发生跃移和蠕移;但对于较粗的颗粒而言,其起动过程可能是流体起动,也可能是冲击起动,而后者的比例更大[12].粗颗粒蠕移发生的概率取决于跃移沙粒的冲击能量,风速越大,细颗粒在空气中获得的动量越大,对地表的冲击作用也越强.因此,蠕移输沙通量受风力强度的影响.图9表明,蠕移输沙通量与观测期间的起沙风平均风速相关性要强于其他风速指标,这与前人通过风洞实验得到的蠕移输沙通量随风速的增大而增大结果一致[35].如P6时段为一次沙尘天气过程,起沙风平均风速在历次观测中最大,因而蠕移输沙通量也最大;P1时段起沙风平均风速最小,蠕移输沙通量也最小(图3). ...

Transport mass of creeping sand grains and their movement velocities

2

2013

... 风沙运动指风力作用下沙粒、粉尘或其他松散沉积物发生侵蚀、搬运和堆积的过程[1-2].这一过程在地球上干旱和半干旱地区、沿海环境以及其他有大量松散沉积物的地区尤为显著[3].在火星、土卫六等星球上,也存在与地球类似的风沙运动过程[4].风沙运动不仅塑造了各种风成地貌,也是土地沙漠化的重要表现[2,5];风沙运动搬运的沙尘物质,在人工建筑和交通设施前堆积,造成各种形式的风沙灾害;长距离搬运的粉尘会形成沙尘暴,对人类健康和生态环境产生巨大影响[6].从沉积物搬运过程来看,风沙运动可以分为蠕移、跃移和悬移3种基本形式[1].跃移是风沙运动最主要的形式,搬运的物质多为细沙和中沙组分,通常占输沙总量的50%~90%,有关这方面的研究积累最为丰富[7-10];悬移搬运的物质粒径通常小于0.1 mm,在输沙总量中的占比较小,但因其显著的环境和生态影响,这方面开展的研究也较多[6, 11].蠕移通常被认为粒径大于0.5 mm的沙砾物质的主要搬运方式,可以占到输沙总量的1%~50%,但由于其搬运的隐秘性及缺乏高精度的观测设备,是风沙运动研究中较少关注的领域[12-13]. ...

... Bagnold[1]最早设计了蠕移沙粒捕获陷阱,为埋藏式上部开口的长方体.该集沙仪的最大缺陷是难以避免跃移沙粒降落其中.其后的研究者改进了这种设计,采用更窄的上部狭缝以避免跃移沙粒的影响[13].蠕移集沙仪的另一种设计方案是限制采样高度,如进沙口高度2 mm,以确保只有地表蠕移质可以进入集沙仪[32].上述集沙仪在风洞实验中取得了良好集沙效果.考虑到野外风向多变性和三垄沙研究区的沉积物粒度特征(少数粗颗粒长轴超过4 mm),本文采用了一种新型的全方位蠕移集沙仪(图2).该集沙仪为圆筒状,高度为350 mm,直径为300 mm.顶部盖板分为两层,下层中间部位开一直径为120 mm的孔,直通下部储沙容器;上层直径为200 mm,与下层之间高度间距为5 mm,上下层盖板之间形成一个40 mm进深的进沙通道.根据前人的研究,跃移沙粒下降轨迹的角度一般为9°~16°[14],而蠕移集沙仪盖板之间进沙通道可有效阻止轨迹角度为7°以上的沙粒直接进入.根据研究区沙粒容重计算,蠕移集沙仪的容量可超30 kg,满足长期监测的需要. ...

The physics of wind-blown sand and dust

5

2012

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

... Bagnold[1]最早设计了蠕移沙粒捕获陷阱,为埋藏式上部开口的长方体.该集沙仪的最大缺陷是难以避免跃移沙粒降落其中.其后的研究者改进了这种设计,采用更窄的上部狭缝以避免跃移沙粒的影响[13].蠕移集沙仪的另一种设计方案是限制采样高度,如进沙口高度2 mm,以确保只有地表蠕移质可以进入集沙仪[32].上述集沙仪在风洞实验中取得了良好集沙效果.考虑到野外风向多变性和三垄沙研究区的沉积物粒度特征(少数粗颗粒长轴超过4 mm),本文采用了一种新型的全方位蠕移集沙仪(图2).该集沙仪为圆筒状,高度为350 mm,直径为300 mm.顶部盖板分为两层,下层中间部位开一直径为120 mm的孔,直通下部储沙容器;上层直径为200 mm,与下层之间高度间距为5 mm,上下层盖板之间形成一个40 mm进深的进沙通道.根据前人的研究,跃移沙粒下降轨迹的角度一般为9°~16°[14],而蠕移集沙仪盖板之间进沙通道可有效阻止轨迹角度为7°以上的沙粒直接进入.根据研究区沙粒容重计算,蠕移集沙仪的容量可超30 kg,满足长期监测的需要. ...

... 一般认为粒径大于0.5 mm的粗颗粒以蠕移运动为主[1-2],但这并不排除较细的沙粒也可以蠕移的方式搬运.历次观测期间,蠕移集沙仪收集到的沉积物均为不同粒级沙粒组成的混合物.在不同的风速条件下,不同粒径沙粒或是由于流体拖曳作用,或是由于跃移沙粒撞击作用,改变原来的运动状态发生蠕移[14].受颗粒速度、粒级含量及风速大小的影响,不同粒级沙粒的蠕移输沙通量也存在差异.本文采用如下公式计算粒级蠕移输沙通量: ...

... 沉积物粒度和风力是影响输沙通量的主要因素,同时沙源供应程度也会产生一定影响[1,14].研究区的砾波纹发育在沙丘边缘的粗沙或细砾质戈壁上,物源主要为北山剥蚀残丘的风化碎屑物质[29].组成砾波纹物质的粒径范围涵盖了黏土至细砾组分,均属于可以风力搬运的范畴;历次观测收集到的蠕移质,除了不含粉沙黏土组分之外,其他粒径组颗粒均有出现(表2).相对于原始地表,蠕移质中粗沙和极细砾含量减少,细沙和中沙含量增加,粉沙及以下颗粒缺失(图5),说明风力对地表沉积物进行了选择性搬运,最易发生蠕移运动的是细沙和中沙组分,粗沙及更粗颗粒只有在风力达到特定临界值时,才能发生蠕移搬运.粉沙及以下颗粒,一旦脱离地表,即以跃移和悬移的形式输移.因此,沉积物的粒度特征和粒级含量,影响蠕移运动发生的难易程度和蠕移质的粒径组成.风沙运动观测中以粒径划分蠕移质,显然严重低估了蠕移输沙通量及其在整体输沙量中的占比,这对深入认识风沙地貌演化和优化工程防沙设计均有重要参考意义. ...

... 蠕移质的粒度特征也反映了其搬运动力情况.跃移颗粒的起动可以通过不同的起动风速公式计算临界起动值[14].对于细沙和中沙,当风速超过其临界起动风速时,可发生跃移和蠕移;但对于较粗的颗粒而言,其起动过程可能是流体起动,也可能是冲击起动,而后者的比例更大[12].粗颗粒蠕移发生的概率取决于跃移沙粒的冲击能量,风速越大,细颗粒在空气中获得的动量越大,对地表的冲击作用也越强.因此,蠕移输沙通量受风力强度的影响.图9表明,蠕移输沙通量与观测期间的起沙风平均风速相关性要强于其他风速指标,这与前人通过风洞实验得到的蠕移输沙通量随风速的增大而增大结果一致[35].如P6时段为一次沙尘天气过程,起沙风平均风速在历次观测中最大,因而蠕移输沙通量也最大;P1时段起沙风平均风速最小,蠕移输沙通量也最小(图3). ...

Blown by wind:nonlinear dynamics of aeolian sand ripples

1

2004

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

DPTM simulation of aeolian sand ripple

1

2008

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

Megaripple mechanics:bimodal transport ingrained in bimodal sands

4

2022

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

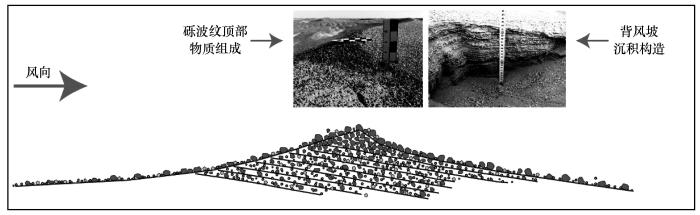

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

... 以上仅简单分析了蠕移过程对砾波纹表面物质和内部沉积构造的影响,实际上砾波纹表面的动力过程更为复杂,存在风速脉动、沙粒分选和地形演化三者之间的复杂反馈[20],而且沙粒运移存在选择性输移、双模态输移和单模态输移等多种形式[17].关于砾波纹演化的形态动力过程,还需要更深入细致的研究. ...

Granule ripples in the Kumtagh Desert,China:morphology,grain size and influencing factors

3

2012

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

Wind ripples

5

1963

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

... -19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

... [19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

Aeolian sand sorting and megaripple formation

3

2018

... 蠕移可以由流体剪切力直接引发,但大部分由较细的跃移沙粒在降落至地面时的冲击作用驱动,这种冲击作用可以导致地表沙粒发生不脱离地表的滚动,即单纯蠕移,也可导致沙粒短暂脱离地表至几个粒径高度,随后发生沉降,称之为溅移[14],这两种形式的运动,本文统称为蠕移.研究表明,沙粒的蠕移搬运具有重要的地貌学意义.如在沙波纹的形成过程模拟研究中,通常会在颗粒传输方程中加入一个非线性函数,以反映蠕移产生的重要影响[15-16].而对于由更粗颗粒组成的砾波纹或巨型波纹,蠕移的作用更为显著,蠕移过程不仅造成沙粒粒径分选[17],也导致了独特形态动力过程和沉积构造[18-19],有学者甚至据此将此类地貌看作独特的“溅移沙丘”[20]. ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

... 以上仅简单分析了蠕移过程对砾波纹表面物质和内部沉积构造的影响,实际上砾波纹表面的动力过程更为复杂,存在风速脉动、沙粒分选和地形演化三者之间的复杂反馈[20],而且沙粒运移存在选择性输移、双模态输移和单模态输移等多种形式[17].关于砾波纹演化的形态动力过程,还需要更深入细致的研究. ...

Aeolian granule ripple deposits,Namibia

3

1992

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

... 风速风向采用Gill公司生产的Windsonic二维超声风速仪采集,风速仪架设高度为2 m,采样频率为1 Hz,通过Campbell CR1000数采仪记录10 min的平均值.除了常规的风速风向统计分析之外,我们还根据Fryberger等[21]的方法,计算了历次观测期间的输沙势: ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

Morphology and dynamics of aeolian mega-ripples in Nahal Kasuy,southern Israel

2

2009

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

Seasonal morphological evolution and migration of granule ripples in the Sanlongsha Dune Field,northern Kumtagh Sand Sea,China

0

2024

库姆塔格沙漠三垄沙地区砾波纹形态、粒度及环境风况

2

2024

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

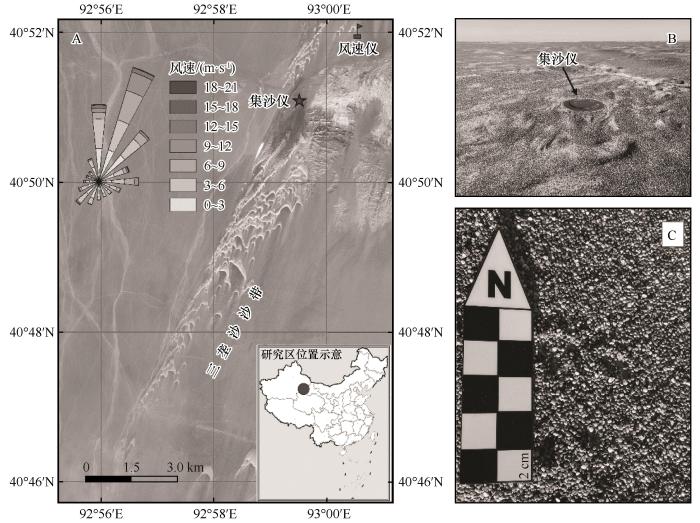

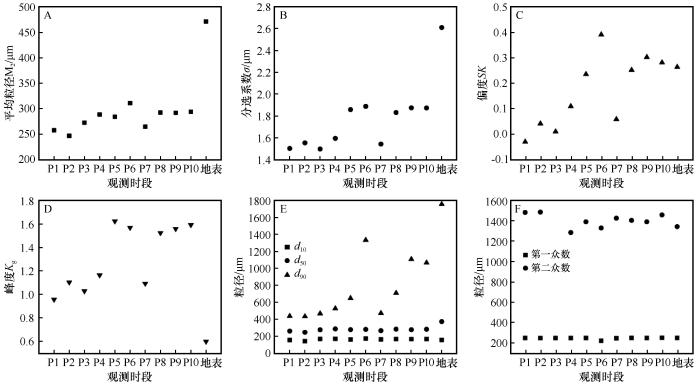

... 研究区的砾波纹呈西北东南走向(113.3°),脊线长度1.2~24.1 m,平均为5.22 m;砾波纹高度变化于0.07~0.41 m,平均值0.18 m;波峰之间的间距平均为2.5 m,波形指数17.6[24].砾波纹表面沉积物为双峰或三峰分布,槽部沉积物平均粒径为488 μm,顶部为1 882 μm,最粗可超过3 000 μm;周边沙丘表面的沉积物平均粒径为200 μm. ...

Aeolian ripple migration and associated creep transport rates

1

2019

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

The rate of granule ripple movement on Earth and Mars

2

2009

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

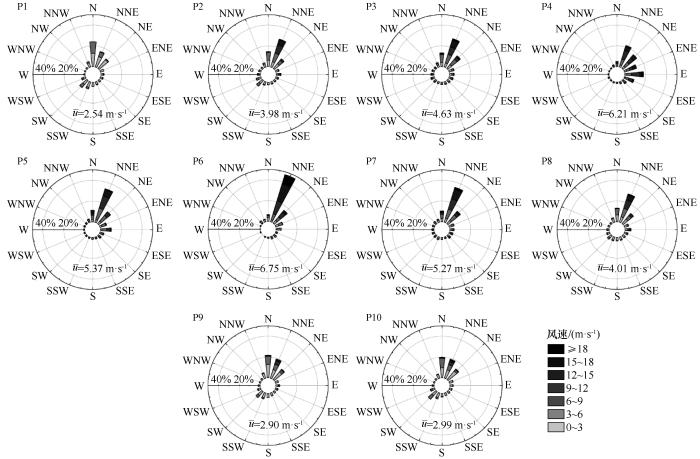

... 观测期间,蠕移集沙仪收集到的样品总质量为149.2 kg.由于每个观测时段的时长不同,观测期间的起沙风状况也有很大差异,因此采用输沙通量来衡量观测时段内输沙强度的变化.蠕移输沙通量(qc)为0.047~0.352 g·cm-2·min-1,平均值为0.13 g·cm-2·min-1(图3).历次观测期间qc表现出显著差异,qc的最大值出现在P6观测时段,为一次短时强风沙过程(表1);其次为P10观测时段,qc达到了0.31 g·cm-2·min-1,此时为冬季;P3和P9观测时段的qc相当(约0.19 g·cm-2·min-1),分别发生在春末和冬初;qc的最小值出现在P2观测时段,此时为冬末春初.历次观测qc的大小与同期最大风速变化并不一致,但与起沙风平均风速存在一定相关性.Cheng等[35]的风洞实验结果表明,蠕移输沙通量随着风速增大而增大.二者之间关系,将在讨论部分进一步阐述.可供对比的蠕移输沙通量野外观测结果极少,绝大多数qc的值来源于两种方法,一是根据输沙通量廓线方程,推算最接近地表高度处的值作为qc[36],二是基于沙波纹或砾波纹蠕移速度计算[26],均属于间接测量方法,所得的数值差异巨大. ...

Mega-ripples in Iran:a new analog for transverse aeolian ridges on Mars

1

2016

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

火星风沙地貌研究方法

1

2020

... 鉴于砾波纹双峰型的沉积物组成,以及表面尤其是顶部被粗颗粒覆盖,早期的研究者提出了蠕移是砾波纹表面物质输移的重要形式,并基于蠕移运动的特性提出了砾波纹形成演化动力过程的概念模型[19,21].其后开展的工作主要在砾波纹形态和物质组成方面[18,22-24],除少数野外观测和数值模拟之外[17,25],目前尚未系统开展砾波纹表面形态动力过程观测.由于缺乏对砾波纹表面风沙运动,尤其是蠕移运动的观测证据,学界对砾波纹形成发育过程的认识还停留在理论层面.近年来,砾波纹被看作火星表面巨型波纹和横向沙脊的类比物[26-27],在无法对火星风沙地貌过程直接观测的条件下,对地球砾波纹形态动力过程研究的结果,无疑对揭示火星上类似地貌的形成具有重要参考意义[28].从单纯的风沙运动角度来看,蠕移运动的发生条件、蠕移速度、蠕移轨迹、粒径和风速的影响等问题尚不明确.因此,无论是从完善风沙地貌学理论,还是从加深风沙物理学机制认识方面考虑,都亟须开展风沙蠕移运动方面的研究. ...

2

2011

... 库姆塔格沙漠是中国第四大流动性沙漠,位于敦煌盆地以西、罗布泊洼地以东,南部以阿尔金山为界,北部至疏勒河河谷和阿奇克谷地,面积约2.28万km2[29].三垄沙位于库姆塔格沙漠北部,长超50 km,最宽处2 km.三垄沙地区地表类型主要为冲洪积砾质戈壁,兼有部分低平的剥蚀残丘,地表物质粗疏.由于地处亚洲内陆深处,该地区为极端干旱大陆性气候,年降水量小于30 mm,地表植被极端缺乏;盛行东北风,年平均风速约为4.2 m·s-1,最大风速超过21 m·s-1.该地区的风沙地貌类型主要为新月形沙丘和沙丘链,高度1~6 m[30-31].砾波纹主要分布在丘间平地或沙带边缘,在遥感影像上呈深灰色,与亮色调的沙丘存在明显区别.三垄沙地区风力强劲,风沙输移强烈,砾波纹发育典型,形态演化过程快,是理想的观测区域.研究区位置如图1所示. ...

... 沉积物粒度和风力是影响输沙通量的主要因素,同时沙源供应程度也会产生一定影响[1,14].研究区的砾波纹发育在沙丘边缘的粗沙或细砾质戈壁上,物源主要为北山剥蚀残丘的风化碎屑物质[29].组成砾波纹物质的粒径范围涵盖了黏土至细砾组分,均属于可以风力搬运的范畴;历次观测收集到的蠕移质,除了不含粉沙黏土组分之外,其他粒径组颗粒均有出现(表2).相对于原始地表,蠕移质中粗沙和极细砾含量减少,细沙和中沙含量增加,粉沙及以下颗粒缺失(图5),说明风力对地表沉积物进行了选择性搬运,最易发生蠕移运动的是细沙和中沙组分,粗沙及更粗颗粒只有在风力达到特定临界值时,才能发生蠕移搬运.粉沙及以下颗粒,一旦脱离地表,即以跃移和悬移的形式输移.因此,沉积物的粒度特征和粒级含量,影响蠕移运动发生的难易程度和蠕移质的粒径组成.风沙运动观测中以粒径划分蠕移质,显然严重低估了蠕移输沙通量及其在整体输沙量中的占比,这对深入认识风沙地貌演化和优化工程防沙设计均有重要参考意义. ...

Migration of barchan dunes and factors that influence migration in the Sanlongsha dune field of the northern Kumtagh Sand Sea,China

1

2021

... 库姆塔格沙漠是中国第四大流动性沙漠,位于敦煌盆地以西、罗布泊洼地以东,南部以阿尔金山为界,北部至疏勒河河谷和阿奇克谷地,面积约2.28万km2[29].三垄沙位于库姆塔格沙漠北部,长超50 km,最宽处2 km.三垄沙地区地表类型主要为冲洪积砾质戈壁,兼有部分低平的剥蚀残丘,地表物质粗疏.由于地处亚洲内陆深处,该地区为极端干旱大陆性气候,年降水量小于30 mm,地表植被极端缺乏;盛行东北风,年平均风速约为4.2 m·s-1,最大风速超过21 m·s-1.该地区的风沙地貌类型主要为新月形沙丘和沙丘链,高度1~6 m[30-31].砾波纹主要分布在丘间平地或沙带边缘,在遥感影像上呈深灰色,与亮色调的沙丘存在明显区别.三垄沙地区风力强劲,风沙输移强烈,砾波纹发育典型,形态演化过程快,是理想的观测区域.研究区位置如图1所示. ...

库姆塔格沙漠北部三垄沙地区风沙运动特征

1

2018

... 库姆塔格沙漠是中国第四大流动性沙漠,位于敦煌盆地以西、罗布泊洼地以东,南部以阿尔金山为界,北部至疏勒河河谷和阿奇克谷地,面积约2.28万km2[29].三垄沙位于库姆塔格沙漠北部,长超50 km,最宽处2 km.三垄沙地区地表类型主要为冲洪积砾质戈壁,兼有部分低平的剥蚀残丘,地表物质粗疏.由于地处亚洲内陆深处,该地区为极端干旱大陆性气候,年降水量小于30 mm,地表植被极端缺乏;盛行东北风,年平均风速约为4.2 m·s-1,最大风速超过21 m·s-1.该地区的风沙地貌类型主要为新月形沙丘和沙丘链,高度1~6 m[30-31].砾波纹主要分布在丘间平地或沙带边缘,在遥感影像上呈深灰色,与亮色调的沙丘存在明显区别.三垄沙地区风力强劲,风沙输移强烈,砾波纹发育典型,形态演化过程快,是理想的观测区域.研究区位置如图1所示. ...

Aeolian creep transport:theory and experiment

1

2020

... Bagnold[1]最早设计了蠕移沙粒捕获陷阱,为埋藏式上部开口的长方体.该集沙仪的最大缺陷是难以避免跃移沙粒降落其中.其后的研究者改进了这种设计,采用更窄的上部狭缝以避免跃移沙粒的影响[13].蠕移集沙仪的另一种设计方案是限制采样高度,如进沙口高度2 mm,以确保只有地表蠕移质可以进入集沙仪[32].上述集沙仪在风洞实验中取得了良好集沙效果.考虑到野外风向多变性和三垄沙研究区的沉积物粒度特征(少数粗颗粒长轴超过4 mm),本文采用了一种新型的全方位蠕移集沙仪(图2).该集沙仪为圆筒状,高度为350 mm,直径为300 mm.顶部盖板分为两层,下层中间部位开一直径为120 mm的孔,直通下部储沙容器;上层直径为200 mm,与下层之间高度间距为5 mm,上下层盖板之间形成一个40 mm进深的进沙通道.根据前人的研究,跃移沙粒下降轨迹的角度一般为9°~16°[14],而蠕移集沙仪盖板之间进沙通道可有效阻止轨迹角度为7°以上的沙粒直接进入.根据研究区沙粒容重计算,蠕移集沙仪的容量可超30 kg,满足长期监测的需要. ...

Brazos River bar:a study in the significance of grain size parameters

1

1957

... 选取100 g样品,在中国科学院沙漠与沙漠化重点实验室采用莱驰AS-200型振筛机进行粒度筛分,套筛间隔1/3 Φ,粒径分析范围为32~4 000 μm.粒度参数采用Folk-Ward方法[33]进行统计. ...

Megaripple flattening due to strong winds

1

2011

... 因此,2 m高度(U2)和10 m高度(U10)的风速转换可采用如下公式[34]: ...

Aeolian creeping mass of different grain sizes over sand beds of varying length

2

2015

... 观测期间,蠕移集沙仪收集到的样品总质量为149.2 kg.由于每个观测时段的时长不同,观测期间的起沙风状况也有很大差异,因此采用输沙通量来衡量观测时段内输沙强度的变化.蠕移输沙通量(qc)为0.047~0.352 g·cm-2·min-1,平均值为0.13 g·cm-2·min-1(图3).历次观测期间qc表现出显著差异,qc的最大值出现在P6观测时段,为一次短时强风沙过程(表1);其次为P10观测时段,qc达到了0.31 g·cm-2·min-1,此时为冬季;P3和P9观测时段的qc相当(约0.19 g·cm-2·min-1),分别发生在春末和冬初;qc的最小值出现在P2观测时段,此时为冬末春初.历次观测qc的大小与同期最大风速变化并不一致,但与起沙风平均风速存在一定相关性.Cheng等[35]的风洞实验结果表明,蠕移输沙通量随着风速增大而增大.二者之间关系,将在讨论部分进一步阐述.可供对比的蠕移输沙通量野外观测结果极少,绝大多数qc的值来源于两种方法,一是根据输沙通量廓线方程,推算最接近地表高度处的值作为qc[36],二是基于沙波纹或砾波纹蠕移速度计算[26],均属于间接测量方法,所得的数值差异巨大. ...

... 蠕移质的粒度特征也反映了其搬运动力情况.跃移颗粒的起动可以通过不同的起动风速公式计算临界起动值[14].对于细沙和中沙,当风速超过其临界起动风速时,可发生跃移和蠕移;但对于较粗的颗粒而言,其起动过程可能是流体起动,也可能是冲击起动,而后者的比例更大[12].粗颗粒蠕移发生的概率取决于跃移沙粒的冲击能量,风速越大,细颗粒在空气中获得的动量越大,对地表的冲击作用也越强.因此,蠕移输沙通量受风力强度的影响.图9表明,蠕移输沙通量与观测期间的起沙风平均风速相关性要强于其他风速指标,这与前人通过风洞实验得到的蠕移输沙通量随风速的增大而增大结果一致[35].如P6时段为一次沙尘天气过程,起沙风平均风速在历次观测中最大,因而蠕移输沙通量也最大;P1时段起沙风平均风速最小,蠕移输沙通量也最小(图3). ...

Field measurement and numerical modelling of aeolian mass flux distributions on a sandy beach

1

2003

... 观测期间,蠕移集沙仪收集到的样品总质量为149.2 kg.由于每个观测时段的时长不同,观测期间的起沙风状况也有很大差异,因此采用输沙通量来衡量观测时段内输沙强度的变化.蠕移输沙通量(qc)为0.047~0.352 g·cm-2·min-1,平均值为0.13 g·cm-2·min-1(图3).历次观测期间qc表现出显著差异,qc的最大值出现在P6观测时段,为一次短时强风沙过程(表1);其次为P10观测时段,qc达到了0.31 g·cm-2·min-1,此时为冬季;P3和P9观测时段的qc相当(约0.19 g·cm-2·min-1),分别发生在春末和冬初;qc的最小值出现在P2观测时段,此时为冬末春初.历次观测qc的大小与同期最大风速变化并不一致,但与起沙风平均风速存在一定相关性.Cheng等[35]的风洞实验结果表明,蠕移输沙通量随着风速增大而增大.二者之间关系,将在讨论部分进一步阐述.可供对比的蠕移输沙通量野外观测结果极少,绝大多数qc的值来源于两种方法,一是根据输沙通量廓线方程,推算最接近地表高度处的值作为qc[36],二是基于沙波纹或砾波纹蠕移速度计算[26],均属于间接测量方法,所得的数值差异巨大. ...

风沙起动形式与起动假说

1

2005

... 粒度是影响沙粒临界起动风速的关键因素[1].当风速接近细颗粒的临界值时,突出于地表的沙粒最先产生运动响应,由轻微震动而发生翻滚,进而演化为蠕移[37];风速进一步增大,超过了细沙和中沙的跃移起动风速,较粗的颗粒在跃移沙粒下降并与地表碰撞的过程中,吸收跃移沙粒的冲击动量,发生蠕移或溅移. ...

Grain size and geochemical study of the surface deposits of the sand dunes in the Mu Us Desert,northern China

2

2017

... 对历次观测收集到的蠕移沙物质样品进行粒度分析(表2),发现中沙百分含量最高,平均值为47.2%,其次为细沙,平均值为38.3%,二者合计达85.5%,占绝对优势.粗沙和极粗沙的平均含量分别为5.5%和5.3%,极细沙平均含量为2.8%,极细砾为0.8%,历次观测均无粉沙黏土组分(粒级重量低于筛分法测量下限).可见,中沙及以下沙粒是地表蠕移质的主体,粗沙及以上颗粒的含量仅占10%强.在现有的野外研究结果中,蠕移质被假定为粒径大于0.5 mm的颗粒[38],但从本文的观测结果来看,这一划分方法值得商榷. ...

... 在现有的研究中,绝大多数输沙通量观测并未区分蠕移质和跃移质,少数分析蠕移输沙占比的研究,也是根据集沙仪最下部容器收集的沉积物粒度划分,将粒径大于0.5 mm或更粗的颗粒作为蠕移质[38,40].Cheng等 [41]指出,划分蠕移和跃移,需要考虑风沙输移过程中复杂的物质和能量交换,如粒床碰撞导致的沙粒运动状态改变.直接观测无疑是深入认识蠕移输沙通量和蠕移质特征的重要手段.本文借助新型蠕移集沙仪,通过长达14个月的多期观测,发现蠕移输沙通量存在显著的月际或季节性变化,蠕移质的粒度特征和不同粒级的蠕移输沙通量也存在较大差异.这些变化和差异,为我们揭示影响蠕移输沙通量的因素以及蠕移输沙的地貌学意义,提供了良好的切入点. ...

Dune forms and wind regime

1

1979

... 输沙势(DP)反映了一个区域潜在的输沙能力,合成输沙势(RDP)和合成输沙方向(RDD)说明一个时段内净输沙能力和方向,风向变率(RDP/DP)指示风沙输移方向变化程度,其值越大,输沙方向越单一[39].历次观测期间输沙势如表4所列.DP值在P7时段最大,P1时段最小,说明冬季输沙能力较弱.由于DP反映一个时段内累积的潜在输沙量,因此还要考虑观测时长对蠕移输沙通量的影响.RDD比较稳定,除P1和P4时段外,其他时段的净输沙方向均为SSW,基本垂直于砾波纹的脊线走向;同样,RDP/DP值表现与之类似,P1和P4时段输沙方向变化程度大,其他时段输沙方向基本不变.合成输沙方向和方向变率,在一定程度上可以指示沙物质来源方向. ...

Long-term measurements of aeolian transport directional variations over a zibar surface in the northern Kumtagh Sand Sea

2

2020

... 在现有的研究中,绝大多数输沙通量观测并未区分蠕移质和跃移质,少数分析蠕移输沙占比的研究,也是根据集沙仪最下部容器收集的沉积物粒度划分,将粒径大于0.5 mm或更粗的颗粒作为蠕移质[38,40].Cheng等 [41]指出,划分蠕移和跃移,需要考虑风沙输移过程中复杂的物质和能量交换,如粒床碰撞导致的沙粒运动状态改变.直接观测无疑是深入认识蠕移输沙通量和蠕移质特征的重要手段.本文借助新型蠕移集沙仪,通过长达14个月的多期观测,发现蠕移输沙通量存在显著的月际或季节性变化,蠕移质的粒度特征和不同粒级的蠕移输沙通量也存在较大差异.这些变化和差异,为我们揭示影响蠕移输沙通量的因素以及蠕移输沙的地貌学意义,提供了良好的切入点. ...

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

Characteristics of particle size for creeping and saltating sand grains in aeolian transport

1

2015

... 在现有的研究中,绝大多数输沙通量观测并未区分蠕移质和跃移质,少数分析蠕移输沙占比的研究,也是根据集沙仪最下部容器收集的沉积物粒度划分,将粒径大于0.5 mm或更粗的颗粒作为蠕移质[38,40].Cheng等 [41]指出,划分蠕移和跃移,需要考虑风沙输移过程中复杂的物质和能量交换,如粒床碰撞导致的沙粒运动状态改变.直接观测无疑是深入认识蠕移输沙通量和蠕移质特征的重要手段.本文借助新型蠕移集沙仪,通过长达14个月的多期观测,发现蠕移输沙通量存在显著的月际或季节性变化,蠕移质的粒度特征和不同粒级的蠕移输沙通量也存在较大差异.这些变化和差异,为我们揭示影响蠕移输沙通量的因素以及蠕移输沙的地貌学意义,提供了良好的切入点. ...

Turbulent shear flow over large martian ripples

1

2021

... 由于砾波纹独特的物质组成,研究者们历来强调蠕移在其形成演化过程中的作用[17,19-20,22].需要注意的是,现有的研究积累中,主要关注粗颗粒蠕移对砾波纹表面物质输移和地貌演化的影响.根据本研究野外观测的结果,粗细颗粒均可在砾波纹表面发生蠕移运动,因此需要综合考虑不同粒径组颗粒蠕移的地貌学意义.砾波纹表面物质组成和内部沉积构造[18-19],均与粗细颗粒的蠕移过程有关.如图10所示,砾波纹表面为粗颗粒覆盖,迎风坡粗细颗粒相间分布,顶部基本为粗颗粒保护层,内部沉积构造中存在粗细互层的前积纹层[19].当沙粒在砾波纹表面蠕移时,其中的细颗粒就可以沉积在粗颗粒之间的空隙并填充;强风作用下,细颗粒发生跃移被吹蚀,而嵌入粗颗粒之间的细颗粒则因遮蔽作用而得以保存,并且会由于粗颗粒发生震动、蠕移或溅移,形成细颗粒“渗入”结构[21,40].由于迎风坡气流加速,砾波纹顶部强烈的剪切作用[42],导致大部分细颗粒被吹蚀,形成由蠕移粗颗粒富集的覆盖层.砾波纹内部粗细互层的前积纹层,则与不同风力强度下的蠕移过程有关;弱风时搬运的蠕移细颗粒(如P1),形成了细颗粒纹层,强风时搬运的蠕移粗颗粒,覆盖在“渗入”的细颗粒纹层之上,形成粗颗粒纹层.在这一沉积过程中,粗细纹层的厚度不均一,取决于风力侵蚀搬运能力和作用时间. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号