机织沙障与人工结皮协同增效固沙技术体系——沙坡头模式2.0版

张志山 , 1a , 1d , 赵洋 1a , 1d , 牛清河 1b , 1d , 潘颜霞 1a , 1d , 何明珠 1a , 1d , 杨荣 1c , 1d , 郭群 2 , 屈建军 1b , 1d , 苏永中 1c , 1d , 何志斌 1c , 1d , 赵文智 1c , 1d , 李新荣 1a , 1d , 丁永建 1e

1a.中国科学院西北生态环境资源研究院,沙坡头沙漠研究试验站,甘肃 兰州 730000

1b.中国科学院西北生态环境资源研究院,敦煌戈壁荒漠生态与环境研究站,甘肃 兰州 730000

1c.中国科学院西北生态环境资源研究院,临泽内陆河流域研究站,甘肃 兰州 730000

1d.中国科学院西北生态环境资源研究院,干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室,甘肃 兰州 730000

1e.中国科学院西北生态环境资源研究院,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室,甘肃 兰州 730000

2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101

Sand -fixing technology system of synergetic weaving sand barrier and artificial biocrusts : Shapotou Model 2.0

Zhang Zhishan , 1a , 1d , Zhao Yang 1a , 1d , Niu Qinghe 1b , 1d , Pan Yanxia 1a , 1d , He Mingzhu 1a , 1d , Yang Rong 1c , 1d , Guo Qun 2 , Qu Jianjun 1b , 1d , Su Yongzhong 1c , 1d , He Zhibin 1c , 1d , Zhao Wenzhi 1c , 1d , Li Xinrong 1a , 1d , Ding Yongjian 1e

1a.Shapotou Desert Research and Experiment Station /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

1b.Dunhuang Gobi Desert Ecology and Environment Research Station /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

1c.Linze Inland River Basin Research Station /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

1d.Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

1e.Key Laboratory of Cryospheric Science and Frozen Soil Engineering, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.Institute of Geography,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China

收稿日期: 2025-01-21

修回日期: 2025-03-10

基金资助:

美丽中国生态文明建设科技工程专项 . XDA230602

Received: 2025-01-21

Revised: 2025-03-10

作者简介 About authors

张志山(1974—),男,甘肃古浪人,博士,研究员,主要从事恢复生态学研究E-mail:zszhang@lzb.ac.cn

, E-mail:zszhang@lzb.ac.cn

摘要

中国荒漠化问题严重,沙漠化对生态安全和社会经济可持续发展构成巨大威胁。针对20世纪50年代形成的包兰铁路固沙防护体系(沙坡头模式1.0版)存在的问题,如机械沙障人工制作成本高、效率低且前期需反复扎设,固沙植物生长迟缓、成效欠佳、稳定性差且前期过度消耗水分,能够稳定沙面的生物土壤结皮形成慢、周期长,以及铁路固沙防护体系质量效益不高等问题,本团队通过长期研究和试验示范,研发了机织沙障与人工结皮协同固沙技术体系(沙坡头模式2.0版)。该模式的核心内容包括阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格技术、草方格沙障机械化制备技术、干旱沙区固沙植物栽植技术、人工生物土壤结皮快繁与固沙技术。该模式在库姆塔格沙漠东缘、巴丹吉林沙漠边缘、腾格里沙漠腹地交通干线等地进行了应用示范,初步结果表明其具有一定的固沙效果。该模式在中国北方沙区及“三北”工程三大标志性战役区域具有潜在的应用价值,可为沙区生态系统的恢复提供技术支持。

关键词:

防沙治沙 技术体系 典型案例 推广潜力

Abstract

China faces severe desertification challenges, which significantly threaten ecological security and socio-economic sustainability. In response to the issues of the sand-fixing protection system formed along the Baotou-Lanzhou Railway in the 1950s (Shapotou Model 1.0), including the high cost and low efficiency of manual mechanical sand barriers, the slow growth and instability of sand-fixing plants, excessive water consumption in early stages, and the slow formation of biocrusts, our team developed the sand-fixing technology system of synergetic weaving sand barrier and artificial biocrusts (Shapotou Model 2.0) through long-term research and demonstration. The scientific connotation of this model is “Weaving sand barriers, Water-based replanting, Synergetic effects" which includes four core technologies: windbreak fences and large-grid high-standing sand barriers, mechanized weaving technology of grass grid sand barriers, sand-fixing plant planting technology in arid sand areas, and rapid propagation and sand-fixing technology of artificial biocrusts. This model has been applied and demonstrated in areas such as the eastern edge of the Kumtag Desert, the edge of the Badain Jaran Desert, and the interior of the Tengger Desert along transportation lines, have shown promising results. The model is applicable to northern China's sandy areas and the Three-North Shelterbelt Program's key regions, offering potential for ecosystem restoration in desertified areas.

Keywords:

sand control and desertification prevention technology system typical cases promotion potential

本文引用格式

张志山, 赵洋, 牛清河, 潘颜霞, 何明珠, 杨荣, 郭群, 屈建军, 苏永中, 何志斌, 赵文智, 李新荣, 丁永建. 机织沙障与人工结皮协同增效固沙技术体系——沙坡头模式2.0版 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(3): 21-30 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00025

Zhang Zhishan, Zhao Yang, Niu Qinghe, Pan Yanxia, He Mingzhu, Yang Rong, Guo Qun, Qu Jianjun, Su Yongzhong, He Zhibin, Zhao Wenzhi, Li Xinrong, Ding Yongjian. Sand -fixing technology system of synergetic weaving sand barrier and artificial biocrusts : Shapotou Model 2.0 Journal of Desert Research

0 引言

中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁。1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] 。在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] 。然而,当前沙漠化治理形势依然严峻。风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地。截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] 。沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] 。

包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重。该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] 。中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] 。然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] 。按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难。随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式。

围绕干旱区沙漠化防治和绿洲生态建设难题,沙坡头站、敦煌站和临泽站等组成研究团队,依托多个站点,研发试验新技术,形成新模式,在沙漠和荒漠绿洲过渡区示范应用,生态经济效益显著。针对机械沙障人工制作成本高、效率低下且前期需反复扎设,固沙植物生长迟缓、成效欠佳、稳定性差且前期过度消耗水分,能够稳定沙面的生物土壤结皮形成速度慢、周期长,以及铁路固沙防护体系质量效益不高等问题,形成了包括机械沙障制作工艺改进、生物结皮快速繁育、绿洲外围雨养植被固沙及荒漠草原带流动沙丘固定升级的技术体系,是目前沙区治沙最新模式集成。

1 科学内涵

本模式的科学内涵可概括为:机织沙障、以水定植、协同增效。

机织沙障:运用机械化方式编织刷状草方格材料,并将其平铺于沙面,形成半隐蔽式草方格沙障以固定沙面,对就地起沙现象进行临时性防治。同时,利用新材料与新工艺编织线性阻沙栅栏和大网格高立式阻沙障,将其布置在风沙前沿,用于拦截外部沙源输入。

以水定植:在沙障内栽植沙旱生灌木,并在沙面上接种人工培养的隐花植物。依据沙区的水分条件筛选当地沙旱生灌木种和隐花植物种,进而确定栽植密度。在降水量100~200 mm的干旱区,栽植依赖自然降水、低密度的沙旱生灌木;在降水量小于100 mm且无地下水补给的极端干旱区,需进行灌溉补给;在有地下水补给且天然植被退化的沙漠化和沙化区域,栽植的人工植被应与当地天然植被相融合。

协同增效:通过合理搭配物理阻沙措施、物理/生物固沙措施以及物理输沙措施,构建高效的固、阻、输相结合的技术体系,从而减少人力与物力投入。在固沙区域,凭借物理和生物措施的合理搭配以及灌木和隐花植物的协同使用,能够有效(效率高)固定流沙,形成近自然且具备天然更新能力的生态系统(效果久),进而实现以土壤生境恢复为主的生态系统整体恢复目标(效果好)。

2 核心技术

2.1 阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格技术

2.1.1 理论基础

阻沙栅栏是常见阻沙措施,原理是在气流路径垂直设多孔障碍物(最佳疏透度0.2~0.4),改变气流速度和方向形成小涡流,降低风速和携沙能力,使沙在栅栏前后堆积阻挡风沙流。大网格高立式阻沙网格首创于青藏铁路风沙防治,用于解决高原低气压下沙粒弹跳高、跃移长问题,后推广至前沿阻沙带。其原理类似阻沙栅栏,还能拦截固定翻越栅栏的沙物质和多风向风沙流,防止二次搬运[25 ] 。

2.1.2 技术体系

早期栅栏多以木条、树枝和植物秸秆编制,高约1 m,易被风沙损耗和掩埋,多垂直主风向或对防护对象设置。现在主要用尼龙网、高密度聚乙烯(HDPE)网和聚乳酸(PLA)网等材料。技术流程为在沙丘迎风坡近顶部设阻沙栅栏,在其5~10 H(高度)处平坦区域设大网格高立式阻沙网格;用角铁作立柱固定桩(间隔3 m);相邻固定桩间用铁丝连接成网支架;在主风向的上风向侧挂网并固定,底部埋沙中防掏蚀;对立柱固定桩做斜拉地纤固定。

2.1.3 技术指标和参数

主要材料为尼龙网、HDPE网和PLA网,网幅宽按栅栏设计高度定制(一般加20 cm)。设置在防护对象上风向侧地势高且不易风蚀区域,与主风向呈70°~90°夹角防护最佳。使用寿命与栅栏高度和沙源有关,沙源丰富的流沙地区2 m高的栅栏和大网格阻沙网格寿命5~8 a。每千米成本15~20万元。疏透度40%±10%,高度1~3 m,大网格高立式阻沙网格规格3 m×3 m×1.5 m。

2.1.4 技术局限性

流沙地区的阻沙栅栏位于前沿阻沙带,沙埋严重,寿命短。阻沙栅栏功能随积沙增多而衰减,需及时更新。用材多、建设烦琐、成本高,建议用于流沙和过境风沙流严重的前沿阻沙带。

2.1.5 核心示范和应用情况

本技术适用于半干旱、干旱和极端干旱沙区,如沙漠/沙地边缘扩张带、严重沙漠化与沙化地区、沙漠腹地的点状、线状、片状工程固沙区和重点风沙口治理区等前沿阻沙带。该技术历史久,曾用于包兰铁路沙坡头段,对草方格、植物固沙和生物土壤结皮发育有稳定床面、减轻风沙掩埋作用。敦煌莫高窟顶用高立式尼龙网建A字型栅栏,研究表明其拦截效率较高。目前在敦煌莫高窟、乌玛高速公路和库姆塔格沙漠东缘及交通干线沿线进行了应用,结果显示其对风沙流的拦截效果较好,为后续固沙措施的实施提供了支持[9 ,26 -29 ] 。

2.2 草方格沙障机械化制备技术

2.2.1 理论基础

草方格沙障是典型实用的半隐蔽式固沙障,20世纪50年代在包兰铁路沙坡头段风沙防治试验中发明。一般1 m×1 m×0.2 m方格且一边垂直主风向时固沙效果最佳。其固沙原理包括:地表90%以上沙物质集中在近地表20 cm内的风沙流垂直结构分布规律;草方格增加地表粗糙度、提高起沙摩阻风速,风沙流经过沙障前后出现阻滞和旋涡减速区损耗能量的空气动力学原理;因沙障内小尺度涡流使风蚀深度和沙障边长形成1∶8~1∶10稳定比例关系,在障内形成凹曲面产生升力效应使积沙稳定的稳定凹曲面理论[30 ] 。

2.2.2 技术体系

草方格材料最初以北方小麦、青稞等禾本科农作物为主,后扩展到稻草、芦苇、玉米秸秆和树枝等。但因农业发展变化,秸秆长度不足,且人工扎设劳动强度大、效率低,材料短缺问题突出。草方格沙障机械制备技术是先将干麦草或稻草草帘切割成20~25 cm宽,在草帘上下中心放置两根直径2.5~3.5 cm草绳,用机械滚筒扭压编织成刷状柱形草方格材料。将其截成10 m左右长段运至现场,按1 m×1 m行间距人工摆放扎设。

2.2.3 技术指标和参数

主要机械设备有切割装置、编织装置、搬用装置各1套,材料为稻草/麦草/芦苇帘子和草绳。目前刷状草方格编织装置2.0版单机双草链生产,单机日产4 000 m,可满足约2 000 m2 的1 m×1 m草方格沙障用量,3.0版将实现单机三链/四链生产,日产量6 000~8 000 m。扎设效率是传统的2~3倍,每666.67 m2 扎设和生产成本2 000~2 500元,刷状草方格使用寿命预估是传统的1.5倍以上,疏透度50%±10%,沙障高度20±5 cm。

2.2.4 技术局限性

不适用于风速大、沙源匮乏的戈壁大风区,在沙丘移动快和沙源丰富区域需在上风向配置高立式阻沙带以延长使用寿命。

2.2.5 核心示范和应用情况

此技术适用于半干旱、干旱和极端干旱沙区,如沙漠/沙地边缘扩张带、严重沙漠化地区、沙漠腹地点状、线状、片状工程固沙区和重点风沙口治理区。目前生产线在宁夏中卫沙坡头区投入生产,刷状草方格在腾格里沙漠试验示范面积超33.3 hm2 ,风洞和野外观测试验显示其固沙效果良好,具体效益待进一步观测。

2.3 干旱沙区固沙植物栽植技术

2.3.1 理论基础

针对中国沙区风沙灾害与固沙植被退化问题,通过对干旱沙区固沙植被配置和土壤水分长期定位监测,研究气候条件、物种属性、植物根系、土壤水分动态、蒸腾耗水、生物土壤结皮形成演替、土壤种子库等,并结合老固沙区植被调查与模型分析,提出基于植被演替和水分承载力理论的固沙植物栽植技术,维持水量平衡,增强防风固沙效果[23 ] 。

2.3.2 技术体系

植被建植初期(不足5 a),草方格增加地表粗糙度,减轻风蚀,保护幼苗根系。5~25 a,合理控制固沙植物密度,避免土壤水分过度消耗和植物大面积死亡,降尘和孢子体沉积利于形成生物土壤结皮,灌木和半灌木合理搭配保证沙丘持续固定。25 a后,固沙植物能自我更新,一年生植物定居和生物土壤结皮发育进一步固定沙丘。在年降水量100~250 mm的干旱沙区,运用此技术可保障固沙植物存活率,降低成本,实现防风固沙。

2.3.3 技术指标和参数

沙面固定:用麦草等按1 m×1 m方格扎入沙面,深度15~20 cm,露出约15 cm。

植物物种选择:采集沙区常见沙生、旱生植物种子,灌木提前一年、半灌木提前3个月育苗,灌木有柠条锦鸡儿等多种,半灌木有油蒿等多种。

栽植密度:4月或8月栽植,苗木高20~25 cm、直径0.5 cm且根系完整为佳,灌木去顶端枝叶,灌木和半灌木初始最佳栽植密度分别为30~50株/100 m2 和60~80株/100 m2 ,栽植深度约30 cm。

栽植方式:灌木和半灌木搭配成点状纯林、带状纯林、点状混林、带状混林。

2.3.4 技术局限性

该技术适宜年降水量100~250 mm的干旱沙区。年降水量小于100 mm的极端干旱区,需筛选如梭梭等当地沙生植物并灌溉;年降水量大于250 mm的半干旱区,要筛选当地沙生、旱生植物并适当增加栽植密度。

2.3.5 核心示范和应用情况

2010年3月在宁夏中卫沙坡头2.5 hm²流动沙丘应用此技术,先用 1 m×1 m草方格固定沙面,然后栽植8种沙生植物苗木,有3种栽植密度、6种栽植方式。2015年调查发现,草方格已腐烂分解,适宜密度栽植的固沙植物存活率70%以上、盖度30%以上,生长良好,土壤水分充足。最佳栽植方式是灌木、半灌木混合点状栽植。固沙植物促使沙丘表面形成生物土壤结皮,一年生草本植物逐渐定居,改善了当地生态环境(表1 和表2 )。

2.4 人工生物土壤结皮快繁与固沙技术

2.4.1 理论基础

人工生物土壤结皮沙化土地治理技术依据近自然恢复理论,利用生物土壤结皮固定沙表和抗风蚀作用,对其中主要自养生物体(蓝藻、藓类、地衣)人工培育并接种到沙地,经养护形成人工结皮防风固沙。该技术核心是荒漠蓝藻规模化快繁与野外接种技术[31 ] 。

2.4.2 技术体系

主要包括5个方面:①固沙蓝藻分离、纯化与选育——从发育良好的蓝藻结皮中分离蓝藻,比较不同藻种固沙能力,筛选出固沙强且适合培养的藻种;②室内扩繁——在室内对筛选出的固沙蓝藻扩繁,为后续环节提供优质足量纯种蓝藻;③工厂化/规模化生产——在规模化基地大规模培养蓝藻;④野外接种——将成熟蓝藻喷洒在沙面促进人工蓝藻结皮形成;⑤管理与维护——对形成和未形成人工蓝藻结皮的区域分别进行维护和二次接种。

2.4.3 技术指标和参数

荒漠蓝藻关键物种分离、筛选和纯化技术:①采样——取自然条件下发育良好的藻类结皮,用消毒铲子取出装入信封;②过筛——手套消毒后将藻类结皮样品揉碎过0.2 mm筛子;③清洗——取过筛样品浸泡后漂洗得到混合藻类悬浮液;④藻种分离——显微镜下检查藻悬浮液,数量多可立即分离,少则预培养后再分离。

种藻室内扩繁技术:取分离后的藻种悬浮液加入BG11培养液的三角烧瓶,先在摇床上初步培养,再转移到室外 100 L 塑料收纳箱扩繁(有增氧设施)。

荒漠蓝藻规模化快繁技术:混合荒漠蓝藻种在BG11培养液中培养,控制水温、水下光强,根据生长曲线确定收获时间,收获前静置、排放培养液后收集藻液。

液态型人工结皮沙化土地治理技术:机械固沙措施+混合藻液喷洒——治理区扎草方格,喷洒混合蓝藻液;遮阳网+无纺布+蓝藻藻液——将培养后的蓝藻液喷洒在流沙表面,覆盖含抗氧化剂无纺布和遮阳网。

固态型人工结皮沙化土地治理技术:接种体育苗+撒播,先培养生物土壤结皮接种体,再撒播在治理区并配合地表稳定措施。

2.4.4 技术局限性

人工生物结皮野外培养需结合其他地表稳定措施;接种需在雨季或雨季来临前完成;坡度大于30°区域人工结皮拓殖程度低、发育迟缓。

2.4.5 核心示范和应用情况

该技术适用于半湿润、半干旱和干旱区沙化土地治理。在腾格里沙漠东南缘、毛乌素沙区应用,人工结皮与无纺布和遮阳网结合,10~16个月形成一定盖度、厚度和生物量的固沙层,降低风蚀,提高灌木成活率、较少补苗率,在宁夏、甘肃和内蒙古等地应用面积超过33.3 hm2 。

3 典型案例

3.1 库姆塔格沙漠东缘物理固沙技术综合示范

3.1.1 基本情况

库姆塔格沙漠位于甘肃和新疆交界处,是中国第六大沙漠,总面积2.2万km²,新疆境内占53%,甘肃境内占47%。其位于中国极旱三角区中心,气候极端干旱,降水少、蒸发大,地表植被稀少,多流动沙丘,沙丘高度自北向南总体增高,移动方向受局地风况影响。库姆塔格沙漠东缘物理固沙技术综合示范区在甘肃省敦煌市阳关镇境内(94.8°E,39.8°N,海拔1 297 m),距敦煌约70 km,是极端干旱区,属大陆干旱荒漠气候,年降水量39.9 mm,年蒸发量2 468 mm,主要输沙风向为偏东北风和偏西风,北部是线形沙丘,南部是格状沙丘,地表植被稀少[32 ] ,属于典型的沙漠化与沙化区域。

3.1.2 技术原理

依据现代风沙工程学理论,坚持以固为主、阻固结合和多带一体的思想,按照风沙运移路径,采取“六带一体”的库姆塔格沙漠东缘工程防沙体系模式,即前沿高立式阻沙带、大网格高立式阻沙/固沙带、中部多重网格阻沙带、不同高度/材料低立式/半隐蔽式固沙带、砾石覆压固沙带和截沙沟固沙带,有效阻断和固定风沙活动[24 ] 。

3.1.3 技术应用

技术体系包括:①高立式阻沙带——以高立式 HDPE网和HDPE板为材料,依双风向和治理面积,在项目区内布设“三纵三横”六条阻沙栅栏,包括示范区边缘及内部不同高度和长度的阻沙栅栏(含野生动物通道);②大网格高立式方格沙障——以高立式HDPE网为材料,位于外围阻沙栅栏东侧和南侧,建立2排1.5 m高6 m×6 m HDPE网方格沙障,阻固兼备;③隐蔽/半隐蔽式土石材料阻沙/固沙障类——在巡护道路路基两侧设5 cm厚砾石覆压固沙带,对部分砂砾质戈壁地区也采用此方法;在北部特定区域设置土石类材料阻沙/固沙障,包括建设下沉式截沙沟、粉砂黏土方格固沙障、砾石方格固沙障和镁水泥板方格固沙障等;④低立式/半隐蔽式植物材料固沙障类——在中部和西部区域建设植物材料固沙区,西部因距沙源近新建特定规格芦苇方格固沙障,其余区域依次新建多种不同规格、不同材料(芦苇、麦草、树枝、葡萄藤、棉秸秆、葵花秸秆、玉米秸秆等)的方格固沙障;⑤低立式HDPE和PLA材料固沙障类——在南部区域建设以HDPE和PLA为材料的固沙区,新建不同规格的HDPE网方格固沙障和PLA袋方格固沙障[33 ] 。

3.1.4 应用效果

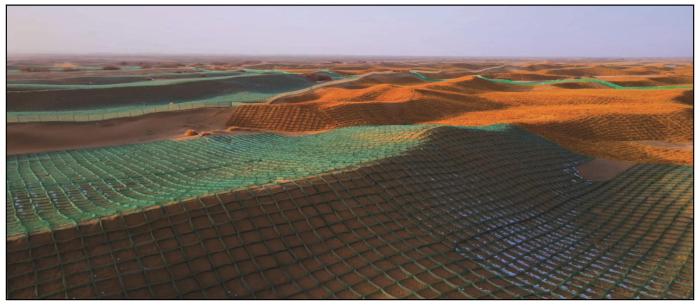

在甘肃省敦煌市阳关镇库姆塔格沙漠东缘西土沟西岸,建设了南北长约2 000 m、东西宽400~900 m、治理面积122 hm2 的治沙体系。项目于2022年6—12月建设,该体系对沙漠东进起到了阻隔作用,沙丘稳定性有所提高,输沙率显著降低。建成1 a后,固沙区形成物理结皮,其对沙尘的拦截和起尘的防止具有一定效果,生态环境有所改善,为生物治沙提供了条件。同时,植物材料固沙区为野生动物提供了栖息和采食场所,区域生物多样性提升(图1 )。

图1

图1

库姆塔格沙漠东缘物理固沙技术示范区固沙场景

Fig.1

The scene of physical sand fixation technology demonstration area on the eastern edge of the Kumtag Desert

3.2 巴丹吉林沙漠边缘植物固沙技术综合示范

3.2.1 基本情况

试验示范区位于临泽县北部绿洲外围(39°09′—39°19′N、100°02′—100°21′E,海拔1 375~1 393 m),属典型温带沙漠气候。冬季寒冷,夏季干燥炎热,降水少、日照足、风沙频繁。年均气温约7.6 ℃,年蒸发量约2 390 mm,年降雨量约110 mm(集中于7—9月),盛行西北风,年均风速约3.2 m·s-1 ,风沙活动主要在3—5月,大风日数多,地下水埋深3~8 m。示范区为沙丘景观,是巴丹吉林沙漠延伸段和风沙入侵张掖绿洲的通道。

3.2.2 技术原理

综合考虑荒漠-绿洲过渡带天然植被分布格局、灌木特性、种间作用及土壤环境效应,结合以往技术,提出降雨量小于120 mm的干旱区绿洲外围人工与天然固沙植被融合建植技术。该技术形成多种天然植被与人工植被有机融合的混合群落,有多层次冠层结构,可增强防风固沙效应。同时,人工梭梭林建植密度降低,减少土壤水分消耗,利于植被长期稳定[34 ] 。

3.2.3 技术应用

草方格沙障+低密度设置+保水剂施用固沙梭梭林建植技术:对梭梭固沙林建植技术升级,草方格从1 m×1 m 改为1.5 m×1.5 m,在迎风坡和坡顶布设;梭梭按1.5 m×3 m间距种植,20~30 cm沙层每株施保水剂或凹凸棒黏土矿物30 g,栽植时穴灌,成活后按需补充灌溉,保水剂和凹凸棒可使梭梭成活率超85%。

人工梭梭与天然沙拐枣融合建植技术:梭梭与沙拐枣融合配置,一是保护沙拐枣种群,二是考虑群落稳定、水分平衡和固沙效应。在沙拐枣分布区,流动沙丘顶部用草方格配梭梭固沙带,平缓沙坡依沙拐枣密度配置梭梭,间距5 m以上,保障沙拐枣种群扩张。

退化泡泡刺沙堆人工修复技术:泡泡刺因多种因素退化,通过平茬(刈割枯死、活枝)和结皮层处理(浅翻、多点穴状扰动)等人工修复方法,当年泡泡刺沙堆地上生物量可提高20%以上。

天然泡泡刺+草本植物沙蒿配置技术:在绿洲外围前沿阻沙带,泡泡刺沙堆间按一定密度栽植人工梭梭,在水分条件较好处,适时撒播沙蒿种子。这种配置不影响泡泡刺生长,可使植被盖度达60%以上,形成多层次植被格局,增强防风固沙效果和稳定性[35 ] 。

3.2.4 应用效果

在临泽县北部荒漠区建立核心示范区,完成固沙梭梭林建植、人工梭梭与天然植被融合示范、退化泡泡刺沙堆修复及融合建植、泡泡刺-沙蒿融合种植等示范,总计133.3 hm2 。该区域属于典型的沙漠化与沙化土地,亟须生态修复。

示范区植被盖度从建设前10%以下增至35%以上,流动沙丘建植梭梭林后,植被盖度从3%以下增至30%~40%;泡泡刺沙堆分布区配置梭梭和沙蒿后植被盖度从15%以下增至40% 以上。

植被建植前流动沙地草本植物仅沙蓬,3 a后增加到6种。土壤种子库密度3 a后从70~120粒·m-2 增至260~430粒·m-2 。建植3 a的梭梭林和泡泡刺-梭梭-沙蒿示范区风蚀输沙率大幅降低,与自然恢复流动沙地对照区比较,效果显著,风蚀可蚀性因子值也降低。天然植被泡泡刺+沙拐枣群落主要利用降水资源,10 a以上人工梭梭群落生长依赖地下水资源。过渡带布设的地下水位观测井显示,近3 a水位随季节波动但整体无明显变化,近10 a过渡带地下水位保持稳定,人工固沙梭梭定殖5 a内对地下水影响有限[36 ] 。

3.3 腾格里沙漠腹地交通干线“四带一体”防护体系

3.3.1 基本情况

乌(海)玛(沁)高速公路青铜峡至中卫段有18 km穿越腾格里沙漠腹地,是宁夏首条穿越沙漠腹地的高速公路。腾格里沙漠腹地环境恶劣,地形起伏大,天然植被覆盖率低,气候干旱,降水少、蒸发大、风大沙多,年风沙天气多,最大风力达11级,年日照时数长,气温、积温有其特点,年降水量、蒸发量差异大,地下水埋深深,年起沙风时数长,风沙日集中在3—6月,常伴有沙暴。

3.3.2 技术原理

结合沙漠腹地自然条件,提出“阻沙先行、固沙为主、固阻结合”理念,设置前沿阻沙栅栏带、高立式大网格沙障带、生态景观林带、砾石压沙缓冲带 “四带一体”防护体系。同时提出“雨养型”人工植被建植模式,筛选优势植物种,从水量平衡角度制定低密度种植方案,并创新栽植技术和人工生物土壤结皮固沙技术,保障苗木成活率和发挥防风固沙等功能[37 ] 。

3.3.3 技术应用

此技术应用于乌玛高速公路沙漠工程与生态防护体系建设,核心是“以固为主、固阻输结合”。

阻沙带:在风沙前沿用HDPE或PLA材料建高立式阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格组成的阻沙带,宽30~40 m,形成聚沙堤,防外部沙源输入。

固沙带:在阻沙带后,用刷状草方格、低盖度灌草植被、人工生物土壤结皮固定沙丘,宽约150 m,防就地起沙。具体包括铺设刷状绳形草链,栽植沙旱生灌木,搭配并合理设置密度、深度、栽植方式,最后撒播或喷洒人工培养的蓝藻藻液、人工结皮碎片或混合干藻种与土壤,并覆盖无纺布和遮阳网。

输沙带:在公路路基边构筑合适高度和坡度的卵石、混凝土护坡等形成光滑加速断面,宽5~10 m,将少量风沙流加速通过路面,减少积沙。防护体系上风向宽200 m,下风向宽50 m。与沙坡头模式1.0版相比,该技术在草方格、灌木栽植、生物土壤结皮、阻沙栅栏、防护带宽度等方面有优势和改进[38 -39 ] 。

3.3.4 应用效果

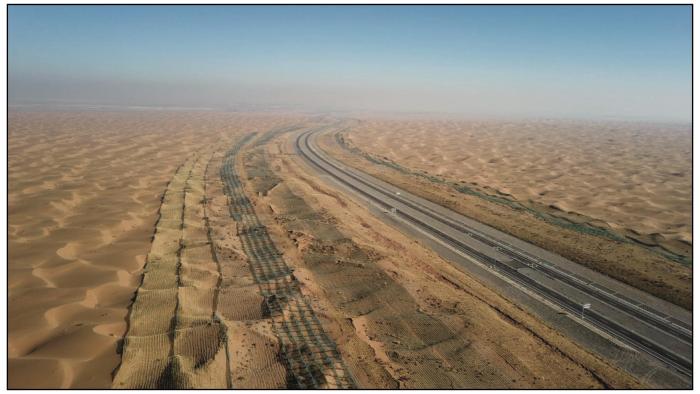

乌玛高速公路青铜峡至中卫段融合绿色、生态等理念,对区域生态文明建设、综合治理和高质量发展意义重大。通过优化设计,节约建设经费1.3亿元(图2 )。

图2

图2

乌玛高速建成全景图

Fig.2

Panoramic view of the completed Wuma Expressway

4 模式推广潜力

4.1 沙化与沙漠化土地治理范围

将中国北方有风沙危害风险的沙漠边缘地带和人为等因素导致的退化沙地作为需生态修复治理的区域,面积达83.3万km2 ,占沙化与沙漠化土地面积的49.5%。其包含3种类型:一是文化遗产及人类聚集区周围10 km的点状区,共36.7万km2 ;二是交通干道两侧500 m的线状区域,长6 680 km,面积1.5万km2 ;三是绿洲边缘1 km、沙漠边缘1 km以及所有沙化与沙漠化区域的面状区域。涵盖准噶尔盆地及天山等15个自然单元,分布于新疆、内蒙古等17个省(直辖市、自治区)的399个县(旗、市、区)[40 ] 。

4.2 模式适用范围

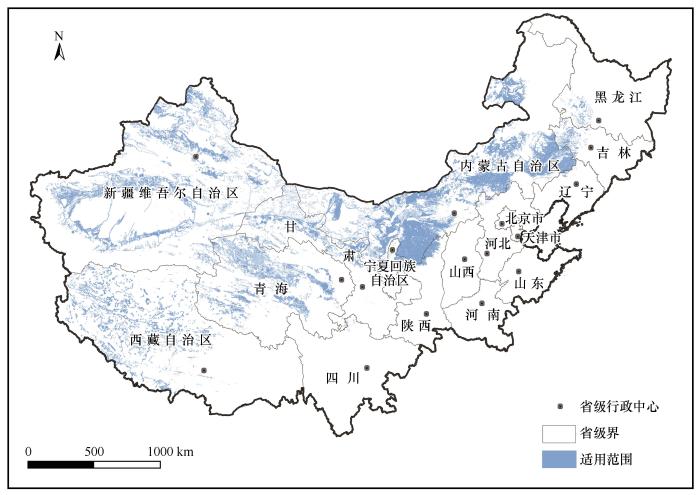

该模式在中国北方沙区的潜在适用面积为83.3万km2 ,占中国沙漠化土地面积的49.5%。干旱区适用面积69.2万km2 ,其中极端干旱区适用面积35.2万km2 。在“三北”工程三大标志性战役中,黄河“几字弯”攻坚战的潜在适用面积为12.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的54.1%;科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战的潜在适用面积为13.5万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的47.5%;河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的潜在适用面积为24.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的37.8%(图3 )。该模式中不同治沙技术在不同地区的适用有差异,阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格技术主要在柴达木盆地和巴丹吉林沙漠等,人工生物土壤结皮快繁与固沙技术主要在准噶尔盆地及天山等,干旱沙区固沙植物栽植技术主要在新疆南部等,草方格沙障机械化制备技术主要在河套平原和库布齐沙漠等[41 -42 ] 。

图3

图3

机织沙障与人工结皮协同增效固沙技术体系在中国北方沙区的推广潜力

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号GS(2020)4619号)制作,底图无修改

Fig.3

The promotion potential of the sand-fixing technology system of synergetic weaving sand barriers and artificial biocrusts in the northern sandy areas of China

参考文献

View Option

[1]

卢琦 ,雷加强 ,李晓松 ,等 大国治沙:中国方案与全球范式

[J].中国科学院院刊 ,2020 ,35 (6 ):656 -664 .

[本文引用: 1]

[2]

王涛 中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):1 -4 .

[本文引用: 1]

[3]

肖建华 ,屈建军 ,姚正毅 ,等 新时期中国沙漠地区综合治理现状、问题及发展战略

[J].水土保持通报 ,2022 ,42 (2 ):377 -385 .

[本文引用: 1]

[4]

昝国盛 ,王翠萍 ,李锋 ,等 第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

[J].林业资源管理 ,2023 (1 ):1 -7 .

[本文引用: 1]

[5]

Wang T Xue X Zhou L et al Combating aeolian desertification in northern China

[J].Land Degradation & Development ,2015 ,26 (2 ):118 -132 .

[本文引用: 1]

[6]

杨超 ,李钢铁 ,刘艳琦 我国土地沙漠化治理产业化研究综述

[J].内蒙古林业调查设计 ,2019 ,42 (6 ):20 -23+100 .

[7]

赵洋 ,潘颜霞 ,苏洁琼 ,等 我国干旱区沙化土地绿色环保治理技术研究现状和发展趋势

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (1 ):195 -202 .

[本文引用: 1]

[8]

中国科学院兰州沙漠研究所沙坡头沙漠科学研究站 腾格里沙漠东南缘铁路沿线流沙固定的原理与措施

[J].中国沙漠 ,1986 ,6 (3 ):3 -22 .

[本文引用: 1]

[9]

刘媖心 包兰铁路沙坡头地段铁路防沙体系的建立及其效益

[J].中国沙漠 ,1987 ,7 (4 ):1 -10 .

URL

[本文引用: 1]

[10]

王新平 ,张景光 ,李新荣 ,等 沙坡头地区多年降水分布特征、趋势及其变率

[J].中国沙漠 ,2001 ,21 (3 ):46 -50 .

[11]

李守中 ,肖洪浪 ,罗芳 ,等 沙坡头植被固沙区生物结皮对土壤水文过程的调控作用

[J].中国沙漠 ,2005 ,25 (2 ):86 -91 .

[12]

吕萍 ,董治宝 ,张正偲 ,等 腾格里沙漠近地面层风、气温、湿度特征

[J].中国沙漠 ,2009 ,29 (5 ):977 -981 .

URL

[13]

Zhang K C Qu J J An Z S Characteristics of wind-blown sand and near-surface wind regime in the Tengger Desert,China

[J].Aeolian Research ,2012 ,6 :83 -88 .

[本文引用: 1]

[14]

朱震达 ,赵兴梁 ,凌裕泉 ,等 治沙工程学 [M].北京 :中国环境科学出版社 ,1998 .

[本文引用: 1]

[15]

沈吉庆 ,林庆功 ,张林旺 沙坡头铁路防护体系综合分析评价

[J].内蒙古林业调查设计 ,2003 ,26 (4 ):6 -8 .

[16]

王涛 等 中国风沙防治工程 [M].北京 :科学出版社 ,2011 .

[17]

张克存 ,屈建军 ,鱼燕萍 ,等 中国铁路风沙防治的研究进展

[J].地球科学进展 ,2019 ,34 (6 ):573 -583 .

[18]

李新荣 守望大漠:中国科学院沙坡头站为沙区生态屏障护航

[J].人与生物圈 ,2021 ,1 :25 -27 .

[本文引用: 1]

[19]

郜永贵 ,林庆功 高立式移动沙障应用技术试验研究

[J].中国沙漠 ,2005 ,25 (5 ):790 -794 .

URL

[本文引用: 1]

[20]

姚正毅 ,陈广庭 ,韩致文 ,等 机械防沙体系防沙功能的衰退过程

[J].中国沙漠 ,2006 ,26 (2 ):226 -231 .

URL

[21]

Li X R He M Z Duan Z H et al Recovery of topsoil physicochemical properties in revegetated sites in the sand-burial ecosystems of the Tengger Desert,northern China

[J].Geomorphology ,2007 ,88 (3/4 ):253 -265 .

[22]

Pan Y X Wang X P Zhang Y F et al Spatio-temporal variability of root zone soil moisture in artificially revegetated and natural ecosystems at an arid desert area,NW China

[J].Ecological Engineering ,2015 ,79 :100 -112 .

[23]

张定海 ,李新荣 ,张鹏 生态水文阈值在中国沙区人工植被生态系统管理中的意义

[J].中国沙漠 ,2017 ,37 (4 ):678 -688 .

URL

[本文引用: 1]

[24]

屈建军 ,凌裕泉 ,刘宝军 ,等 我国风沙防治工程研究现状及发展趋势

[J].地球科学进展 ,2019 ,34 (3 ):225 -231 .

[本文引用: 2]

[25]

张克存 ,屈建军 ,牛清河 ,等 青藏铁路沿线阻沙栅栏防护机理及其效应分析

[J].中国沙漠 ,2011 ,31 (1 ):16 -20 .

URL

[本文引用: 1]

[26]

赵性存 中国古代沙漠地区的交通开发

[J].中国沙漠 ,1983 ,3 (2 ):15 -22 .

[本文引用: 1]

[27]

冯连昌 ,卢继清 ,邸耀全 中国沙区铁路沙害防治综述

[J].中国沙漠 ,1994 ,14 (2 ):47 -53 .

URL

[28]

刘德基 我国第一条沙漠铁路

[J].铁道工程学报 ,1996 ,13 (2 ):264 -271 .

[29]

康文岩 ,王立 ,屈建军 ,等 包兰铁路沙坡头段不同编制结构的枝条阻沙栅栏防护效应风洞模拟

[J].中国沙漠 ,2020 ,40 (2 ):94 -99 .

URL

[本文引用: 1]

[30]

张登山 ,吴汪洋 ,田丽慧 ,等 青海湖沙地麦草方格沙障的蚀积效应与规格选取

[J].地理科学 ,2014 ,34 (5 ):627 -634 .

[本文引用: 1]

[31]

李新荣 ,谭会娟 ,回嵘 ,等 中国荒漠与沙地生物土壤结皮研究

[J].科学通报 ,2018 ,63 (23 ):2320 -2334 .

[本文引用: 1]

[32]

王锋 ,褚建民 ,王学全 ,等 库姆塔格沙漠研究:进展与成果

[J].资源与生态学报 ,2011 ,2 (3 ):193 -201 .

[本文引用: 1]

[33]

祁帅 ,汪季 ,党晓宏 ,等 3种低立式沙障内表层沉积物粒度特征研究

[J].干旱区研究 ,2021 ,38 (3 ):875 -881 .

[本文引用: 1]

[34]

韩路 ,王家强 ,王海珍 ,等 塔里木荒漠绿洲过渡带主要种群生态位与空间格局分析

[J].植物科学学报 ,2016 ,34 (3 ):352 -360 .

[本文引用: 1]

[35]

苏永中 ,刘婷娜 流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

[J].土壤学报 ,2020 ,57 (1 ):84 -91 .

[本文引用: 1]

[36]

王玉才 人工种植梭梭在荒漠化土地中植被恢复技术

[J].农业工程 ,2019 ,9 (5 ):68 -71 .

[本文引用: 1]

[37]

张克存 ,安志山 ,何明珠 ,等 中国沙区公路风沙危害及防治研究进展

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (3 ):222 -232 .

URL

[本文引用: 1]

[38]

缑永涛 ,吴永祥 ,彭波 ,等 乌玛高速公路腾格里沙漠段防护体系不同配置措施固沙效应评估

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (2 ):264 -272 .

URL

[本文引用: 1]

[39]

缑永涛 ,吴永祥 ,彭波 ,等 乌玛高速公路腾格里沙漠段防护体系典型断面风沙活动特征

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (3 ):279 -289 .

URL

[本文引用: 1]

[40]

刘俊壕 ,周海盛 ,郭群 中国北方干旱半干旱区沙漠化治理对植被格局的影响

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (5 ):204 -213 .

URL

[本文引用: 1]

[41]

周颖 ,杨秀春 ,金云翔 ,等 中国北方沙漠化治理模式分类

[J].中国沙漠 ,2020 ,40 (3 ):106 -114 .

URL

[本文引用: 1]

[42]

潘昌祥 ,欧阳茜如 ,廖梦榆 ,等 西北干旱区沙漠化土地生态修复技术及沙产业的适用范围

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (5 ):155 -165 .

URL

[本文引用: 1]

大国治沙:中国方案与全球范式

1

2020

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

1

2022

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

新时期中国沙漠地区综合治理现状、问题及发展战略

1

2022

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

1

2023

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

Combating aeolian desertification in northern China

1

2015

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

我国干旱区沙化土地绿色环保治理技术研究现状和发展趋势

1

2021

... 中国荒漠化问题严重,沙漠化和沙化对生态安全和社会经济可持续发展构成了巨大威胁.1949年林垦部成立标志中国防沙治沙工作开始,经历了起步、发展阶段,现已进入新的推进阶段[1 -2 ] .在“三北”防护林等重大生态工程的推动下,防沙治沙工作取得了显著进展[3 ] .然而,当前沙漠化治理形势依然严峻.风沙危害区形成东西长4 500 km、南北宽600 km的断续弧形风沙带,横跨多种气候带,涵盖八大沙漠和四大沙地.截至2019年,中国沙漠化和沙化土地面积为16 878.23万hm2 ,亟须治理区域达83.3万hm2[4 ] .沙漠化不仅制约了中国的生态安全,还每年造成超过640亿元的直接经济损失,影响近4亿人的生活[5 -7 ] . ...

腾格里沙漠东南缘铁路沿线流沙固定的原理与措施

1

1986

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

包兰铁路沙坡头地段铁路防沙体系的建立及其效益

1

1987

... 本技术适用于半干旱、干旱和极端干旱沙区,如沙漠/沙地边缘扩张带、严重沙漠化与沙化地区、沙漠腹地的点状、线状、片状工程固沙区和重点风沙口治理区等前沿阻沙带.该技术历史久,曾用于包兰铁路沙坡头段,对草方格、植物固沙和生物土壤结皮发育有稳定床面、减轻风沙掩埋作用.敦煌莫高窟顶用高立式尼龙网建A字型栅栏,研究表明其拦截效率较高.目前在敦煌莫高窟、乌玛高速公路和库姆塔格沙漠东缘及交通干线沿线进行了应用,结果显示其对风沙流的拦截效果较好,为后续固沙措施的实施提供了支持[9 ,26 -29 ] . ...

沙坡头地区多年降水分布特征、趋势及其变率

2001

沙坡头植被固沙区生物结皮对土壤水文过程的调控作用

2005

Characteristics of wind-blown sand and near-surface wind regime in the Tengger Desert,China

1

2012

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

1

1998

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

守望大漠:中国科学院沙坡头站为沙区生态屏障护航

1

2021

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

高立式移动沙障应用技术试验研究

1

2005

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

Recovery of topsoil physicochemical properties in revegetated sites in the sand-burial ecosystems of the Tengger Desert,northern China

2007

Spatio-temporal variability of root zone soil moisture in artificially revegetated and natural ecosystems at an arid desert area,NW China

2015

生态水文阈值在中国沙区人工植被生态系统管理中的意义

1

2017

... 针对中国沙区风沙灾害与固沙植被退化问题,通过对干旱沙区固沙植被配置和土壤水分长期定位监测,研究气候条件、物种属性、植物根系、土壤水分动态、蒸腾耗水、生物土壤结皮形成演替、土壤种子库等,并结合老固沙区植被调查与模型分析,提出基于植被演替和水分承载力理论的固沙植物栽植技术,维持水量平衡,增强防风固沙效果[23 ] . ...

我国风沙防治工程研究现状及发展趋势

2

2019

... 包兰铁路作为中国第一条穿越沙漠的铁路干线,沙坡头段风沙危害尤为严重.该地区气候干燥、蒸发强烈、风沙日多、灾害性天气频发,沙丘高大且移动方式多样,风沙对铁路的危害主要表现为路基风蚀和线路积沙[8 -13 ] .中国科学院沙坡头沙漠研究试验站(沙坡头站)的科学家们发明了以草方格为主的机械沙障,并提出了“以固为主、固阻结合”的防护体系理论与模式(沙坡头模式1.0版),有效缓解了风沙危害问题,保障了铁路畅通60余年,同时对生态环境的改善和经济效益的提升起到了积极作用[14 -18 ] .然而,长期实践发现沙坡头模式1.0版存在一些问题,如草方格反复扎设、固沙植物种选择和搭配问题、土壤水分过度消耗、生物土壤结皮形成缓慢、防护体系过宽、耗费人力物力等[19 -24 ] .按目前治理速度,风沙危害区实现美丽中国目标存在困难.随着对风沙危害认识的深入和新技术的应用,亟须创新治沙技术和模式. ...

... 依据现代风沙工程学理论,坚持以固为主、阻固结合和多带一体的思想,按照风沙运移路径,采取“六带一体”的库姆塔格沙漠东缘工程防沙体系模式,即前沿高立式阻沙带、大网格高立式阻沙/固沙带、中部多重网格阻沙带、不同高度/材料低立式/半隐蔽式固沙带、砾石覆压固沙带和截沙沟固沙带,有效阻断和固定风沙活动[24 ] . ...

青藏铁路沿线阻沙栅栏防护机理及其效应分析

1

2011

... 阻沙栅栏是常见阻沙措施,原理是在气流路径垂直设多孔障碍物(最佳疏透度0.2~0.4),改变气流速度和方向形成小涡流,降低风速和携沙能力,使沙在栅栏前后堆积阻挡风沙流.大网格高立式阻沙网格首创于青藏铁路风沙防治,用于解决高原低气压下沙粒弹跳高、跃移长问题,后推广至前沿阻沙带.其原理类似阻沙栅栏,还能拦截固定翻越栅栏的沙物质和多风向风沙流,防止二次搬运[25 ] . ...

中国古代沙漠地区的交通开发

1

1983

... 本技术适用于半干旱、干旱和极端干旱沙区,如沙漠/沙地边缘扩张带、严重沙漠化与沙化地区、沙漠腹地的点状、线状、片状工程固沙区和重点风沙口治理区等前沿阻沙带.该技术历史久,曾用于包兰铁路沙坡头段,对草方格、植物固沙和生物土壤结皮发育有稳定床面、减轻风沙掩埋作用.敦煌莫高窟顶用高立式尼龙网建A字型栅栏,研究表明其拦截效率较高.目前在敦煌莫高窟、乌玛高速公路和库姆塔格沙漠东缘及交通干线沿线进行了应用,结果显示其对风沙流的拦截效果较好,为后续固沙措施的实施提供了支持[9 ,26 -29 ] . ...

包兰铁路沙坡头段不同编制结构的枝条阻沙栅栏防护效应风洞模拟

1

2020

... 本技术适用于半干旱、干旱和极端干旱沙区,如沙漠/沙地边缘扩张带、严重沙漠化与沙化地区、沙漠腹地的点状、线状、片状工程固沙区和重点风沙口治理区等前沿阻沙带.该技术历史久,曾用于包兰铁路沙坡头段,对草方格、植物固沙和生物土壤结皮发育有稳定床面、减轻风沙掩埋作用.敦煌莫高窟顶用高立式尼龙网建A字型栅栏,研究表明其拦截效率较高.目前在敦煌莫高窟、乌玛高速公路和库姆塔格沙漠东缘及交通干线沿线进行了应用,结果显示其对风沙流的拦截效果较好,为后续固沙措施的实施提供了支持[9 ,26 -29 ] . ...

青海湖沙地麦草方格沙障的蚀积效应与规格选取

1

2014

... 草方格沙障是典型实用的半隐蔽式固沙障,20世纪50年代在包兰铁路沙坡头段风沙防治试验中发明.一般1 m×1 m×0.2 m方格且一边垂直主风向时固沙效果最佳.其固沙原理包括:地表90%以上沙物质集中在近地表20 cm内的风沙流垂直结构分布规律;草方格增加地表粗糙度、提高起沙摩阻风速,风沙流经过沙障前后出现阻滞和旋涡减速区损耗能量的空气动力学原理;因沙障内小尺度涡流使风蚀深度和沙障边长形成1∶8~1∶10稳定比例关系,在障内形成凹曲面产生升力效应使积沙稳定的稳定凹曲面理论[30 ] . ...

中国荒漠与沙地生物土壤结皮研究

1

2018

... 人工生物土壤结皮沙化土地治理技术依据近自然恢复理论,利用生物土壤结皮固定沙表和抗风蚀作用,对其中主要自养生物体(蓝藻、藓类、地衣)人工培育并接种到沙地,经养护形成人工结皮防风固沙.该技术核心是荒漠蓝藻规模化快繁与野外接种技术[31 ] . ...

库姆塔格沙漠研究:进展与成果

1

2011

... 库姆塔格沙漠位于甘肃和新疆交界处,是中国第六大沙漠,总面积2.2万km²,新疆境内占53%,甘肃境内占47%.其位于中国极旱三角区中心,气候极端干旱,降水少、蒸发大,地表植被稀少,多流动沙丘,沙丘高度自北向南总体增高,移动方向受局地风况影响.库姆塔格沙漠东缘物理固沙技术综合示范区在甘肃省敦煌市阳关镇境内(94.8°E,39.8°N,海拔1 297 m),距敦煌约70 km,是极端干旱区,属大陆干旱荒漠气候,年降水量39.9 mm,年蒸发量2 468 mm,主要输沙风向为偏东北风和偏西风,北部是线形沙丘,南部是格状沙丘,地表植被稀少[32 ] ,属于典型的沙漠化与沙化区域. ...

3种低立式沙障内表层沉积物粒度特征研究

1

2021

... 技术体系包括:①高立式阻沙带——以高立式 HDPE网和HDPE板为材料,依双风向和治理面积,在项目区内布设“三纵三横”六条阻沙栅栏,包括示范区边缘及内部不同高度和长度的阻沙栅栏(含野生动物通道);②大网格高立式方格沙障——以高立式HDPE网为材料,位于外围阻沙栅栏东侧和南侧,建立2排1.5 m高6 m×6 m HDPE网方格沙障,阻固兼备;③隐蔽/半隐蔽式土石材料阻沙/固沙障类——在巡护道路路基两侧设5 cm厚砾石覆压固沙带,对部分砂砾质戈壁地区也采用此方法;在北部特定区域设置土石类材料阻沙/固沙障,包括建设下沉式截沙沟、粉砂黏土方格固沙障、砾石方格固沙障和镁水泥板方格固沙障等;④低立式/半隐蔽式植物材料固沙障类——在中部和西部区域建设植物材料固沙区,西部因距沙源近新建特定规格芦苇方格固沙障,其余区域依次新建多种不同规格、不同材料(芦苇、麦草、树枝、葡萄藤、棉秸秆、葵花秸秆、玉米秸秆等)的方格固沙障;⑤低立式HDPE和PLA材料固沙障类——在南部区域建设以HDPE和PLA为材料的固沙区,新建不同规格的HDPE网方格固沙障和PLA袋方格固沙障[33 ] . ...

塔里木荒漠绿洲过渡带主要种群生态位与空间格局分析

1

2016

... 综合考虑荒漠-绿洲过渡带天然植被分布格局、灌木特性、种间作用及土壤环境效应,结合以往技术,提出降雨量小于120 mm的干旱区绿洲外围人工与天然固沙植被融合建植技术.该技术形成多种天然植被与人工植被有机融合的混合群落,有多层次冠层结构,可增强防风固沙效应.同时,人工梭梭林建植密度降低,减少土壤水分消耗,利于植被长期稳定[34 ] . ...

流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

1

2020

... 天然泡泡刺+草本植物沙蒿配置技术:在绿洲外围前沿阻沙带,泡泡刺沙堆间按一定密度栽植人工梭梭,在水分条件较好处,适时撒播沙蒿种子.这种配置不影响泡泡刺生长,可使植被盖度达60%以上,形成多层次植被格局,增强防风固沙效果和稳定性[35 ] . ...

人工种植梭梭在荒漠化土地中植被恢复技术

1

2019

... 植被建植前流动沙地草本植物仅沙蓬,3 a后增加到6种.土壤种子库密度3 a后从70~120粒·m-2 增至260~430粒·m-2 .建植3 a的梭梭林和泡泡刺-梭梭-沙蒿示范区风蚀输沙率大幅降低,与自然恢复流动沙地对照区比较,效果显著,风蚀可蚀性因子值也降低.天然植被泡泡刺+沙拐枣群落主要利用降水资源,10 a以上人工梭梭群落生长依赖地下水资源.过渡带布设的地下水位观测井显示,近3 a水位随季节波动但整体无明显变化,近10 a过渡带地下水位保持稳定,人工固沙梭梭定殖5 a内对地下水影响有限[36 ] . ...

中国沙区公路风沙危害及防治研究进展

1

2022

... 结合沙漠腹地自然条件,提出“阻沙先行、固沙为主、固阻结合”理念,设置前沿阻沙栅栏带、高立式大网格沙障带、生态景观林带、砾石压沙缓冲带 “四带一体”防护体系.同时提出“雨养型”人工植被建植模式,筛选优势植物种,从水量平衡角度制定低密度种植方案,并创新栽植技术和人工生物土壤结皮固沙技术,保障苗木成活率和发挥防风固沙等功能[37 ] . ...

乌玛高速公路腾格里沙漠段防护体系不同配置措施固沙效应评估

1

2024

... 输沙带:在公路路基边构筑合适高度和坡度的卵石、混凝土护坡等形成光滑加速断面,宽5~10 m,将少量风沙流加速通过路面,减少积沙.防护体系上风向宽200 m,下风向宽50 m.与沙坡头模式1.0版相比,该技术在草方格、灌木栽植、生物土壤结皮、阻沙栅栏、防护带宽度等方面有优势和改进[38 -39 ] . ...

乌玛高速公路腾格里沙漠段防护体系典型断面风沙活动特征

1

2024

... 输沙带:在公路路基边构筑合适高度和坡度的卵石、混凝土护坡等形成光滑加速断面,宽5~10 m,将少量风沙流加速通过路面,减少积沙.防护体系上风向宽200 m,下风向宽50 m.与沙坡头模式1.0版相比,该技术在草方格、灌木栽植、生物土壤结皮、阻沙栅栏、防护带宽度等方面有优势和改进[38 -39 ] . ...

中国北方干旱半干旱区沙漠化治理对植被格局的影响

1

2023

... 将中国北方有风沙危害风险的沙漠边缘地带和人为等因素导致的退化沙地作为需生态修复治理的区域,面积达83.3万km2 ,占沙化与沙漠化土地面积的49.5%.其包含3种类型:一是文化遗产及人类聚集区周围10 km的点状区,共36.7万km2 ;二是交通干道两侧500 m的线状区域,长6 680 km,面积1.5万km2 ;三是绿洲边缘1 km、沙漠边缘1 km以及所有沙化与沙漠化区域的面状区域.涵盖准噶尔盆地及天山等15个自然单元,分布于新疆、内蒙古等17个省(直辖市、自治区)的399个县(旗、市、区)[40 ] . ...

中国北方沙漠化治理模式分类

1

2020

... 该模式在中国北方沙区的潜在适用面积为83.3万km2 ,占中国沙漠化土地面积的49.5%.干旱区适用面积69.2万km2 ,其中极端干旱区适用面积35.2万km2 .在“三北”工程三大标志性战役中,黄河“几字弯”攻坚战的潜在适用面积为12.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的54.1%;科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战的潜在适用面积为13.5万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的47.5%;河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的潜在适用面积为24.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的37.8%(图3 ).该模式中不同治沙技术在不同地区的适用有差异,阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格技术主要在柴达木盆地和巴丹吉林沙漠等,人工生物土壤结皮快繁与固沙技术主要在准噶尔盆地及天山等,干旱沙区固沙植物栽植技术主要在新疆南部等,草方格沙障机械化制备技术主要在河套平原和库布齐沙漠等[41 -42 ] . ...

西北干旱区沙漠化土地生态修复技术及沙产业的适用范围

1

2023

... 该模式在中国北方沙区的潜在适用面积为83.3万km2 ,占中国沙漠化土地面积的49.5%.干旱区适用面积69.2万km2 ,其中极端干旱区适用面积35.2万km2 .在“三北”工程三大标志性战役中,黄河“几字弯”攻坚战的潜在适用面积为12.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的54.1%;科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战的潜在适用面积为13.5万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的47.5%;河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的潜在适用面积为24.4万km2 ,占该区域沙漠和沙漠化面积的37.8%(图3 ).该模式中不同治沙技术在不同地区的适用有差异,阻沙栅栏和大网格高立式阻沙网格技术主要在柴达木盆地和巴丹吉林沙漠等,人工生物土壤结皮快繁与固沙技术主要在准噶尔盆地及天山等,干旱沙区固沙植物栽植技术主要在新疆南部等,草方格沙障机械化制备技术主要在河套平原和库布齐沙漠等[41 -42 ] . ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号