内蒙古奈曼旗1985 —2020 年地下水埋深时空变化特征

陈雪萍 , 1 , 2 , 4 , 赵学勇 1 , 2 , 4 , 庄海艳 5 , 乔宇来 5 , 于红梅 6 , 张晶 3

1.中国科学院西北生态环境资源研究院,干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室,甘肃 兰州 730000

2.中国科学院西北生态环境资源研究院,奈曼沙漠化研究站,甘肃 兰州 730000

3.中国科学院西北生态环境资源研究院,文献情报中心,甘肃 兰州 730000

4.中国科学院大学,北京 100049

5.奈曼旗水务局,内蒙古 通辽 028300

6.赤峰水文水资源分中心,内蒙古 赤峰 024000

Characteristics of groundwater depth in Naiman , Inner Mongolia in 1985 -2020

Chen Xueping , 1 , 2 , 4 , Zhao Xueyong 1 , 2 , 4 , Zhuang Haiyan 5 , Qiao Yulai 5 , Yu Hongmei 6 , Zhang Jing 3

1.Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.Naiman Desertification Research Station /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

3.Literature and Information Center, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

4.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China

5.Water Affairs Bureau of Naiman Banner,Tongliao 028000,Inner Mongolia,China

6.Chifeng Hydrology and Water Resources Center,Chifeng 024000,Inner Mongolia,China

收稿日期: 2025-04-28

修回日期: 2025-06-05

基金资助:

国家自然科学基金项目 . 42177456 内蒙古科技成果转化项目 . 2021CG0012

Received: 2025-04-28

Revised: 2025-06-05

摘要

奈曼旗是中国北方半干旱农牧交错带重要的粮食生产基地,但近年来水资源供需矛盾日益突出。随着农业种植面积不断扩大,该旗地下水埋深持续增加,水资源短缺问题愈发严峻。本研究基于奈曼旗25眼地下水监测井长期观测数据,结合土地利用类型和海拔特征将研究区划为3个分区——I区北部农田区、II区中部沙地区和III区南部山地区,采用克里金插值法分析了1985—2020年地下水埋深时空演变特征及其影响因素。结果表明:(1)研究时段内奈曼旗地下水埋深整体呈增加趋势,1995—1999年因降水增加有所抬升。(2)各分区年内地下水埋深变化特征因地下水动态类型各有差异;年际特征上,I区增速(0.22 m·a-1 )显著高于II区和III区(均为0.09 m·a-1 ),大沁他拉镇增幅最突出。(3)旗域内耕地-草地-裸地-建设用地之间的转化最为显著,特别是I区耕地扩张和II区城镇发展对地下水埋深变化具有决定性影响。(4)2000年前,各分区地下水埋深受气象因素交互作用显著;2000年后,I区灌溉面积与各驱动因子交互作用全面增强;II区维持以气温和蒸发为主导的交互模式;III区降水量和灌溉面积与各驱动因子交互作用逐渐增强。

关键词:

地下水埋深 时空分布 土地利用 影响因素 奈曼旗

Abstract

Naiman Banner, a crucial grain production base in the semi-arid agro-pastoral ecotone of northern China, has been facing increasingly severe water resource shortages. With continuous expansion of agricultural land, the groundwater depth in this region has shown a persistent increasing trend. Based on long-term monitoring data from 25 groundwater observation wells, this study divided the study area into three subregions: Zone I (northern farmland), Zone II (central sandy area), and Zone III (southern mountainous area), according to land use and elevation characteristics. The spatiotemporal evolution of groundwater depth from 1985 to 2020 was analyzed using the Kriging interpolation method. The results indicate that: (1) Groundwater depth exhibited an overall increasing trend, with a temporary rise during 1995-1999 due to increased precipitation. (2) Seasonal variations in groundwater depth differed among subregions due to distinct dynamic patterns. Interannually, Zone I showed the fastest annual increase (0.22 m), significantly higher than Zone II and Zone III (both 0.09 m), with Daqintala Town experiencing the most pronounced rise. (3) Land use conversion among cropland, grassland, bare land, and built-up areas was most significant, particularly cropland expansion in Zone I and urban development in Zone II, which exerted decisive impacts on groundwater depth changes. (4) Before 2000, meteorological factors dominated groundwater depth variations across all subregions, whereas after 2000, interactions between irrigation area and other driving factors intensified in Zone I, while Zone II remained primarily influenced by temperature and evaporation, and Zone III showed increasing interactions between precipitation and irrigation area. This study provides a scientific basis for understanding groundwater dynamics in Naiman Banner and offers critical insights for regional water resource management and sustainable development.

Keywords:

groundwater depth Spatial-temporal distribution land use and land cover influencing factor Naiman Banner

本文引用格式

陈雪萍, 赵学勇, 庄海艳, 乔宇来, 于红梅, 张晶. 内蒙古奈曼旗1985 —2020 年地下水埋深时空变化特征 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(4): 166-175 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00164

Chen Xueping, Zhao Xueyong, Zhuang Haiyan, Qiao Yulai, Yu Hongmei, Zhang Jing. Characteristics of groundwater depth in Naiman , Inner Mongolia in 1985 -2020 Journal of Desert Research

0 引言

地下水作为重要的淡水资源[1 ] ,因供给稳定和水质优良等特点,成为中国北方地区的主要水源[2 ] 。随着社会经济快速发展,地下水开发强度持续增加。尤其在北方干旱半干旱地区,地下水对维持生态系统平衡和社会稳定具有不可替代的作用[3 ] ,但也面临渐趋短缺的问题。

奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定。然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏。早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m。张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m。

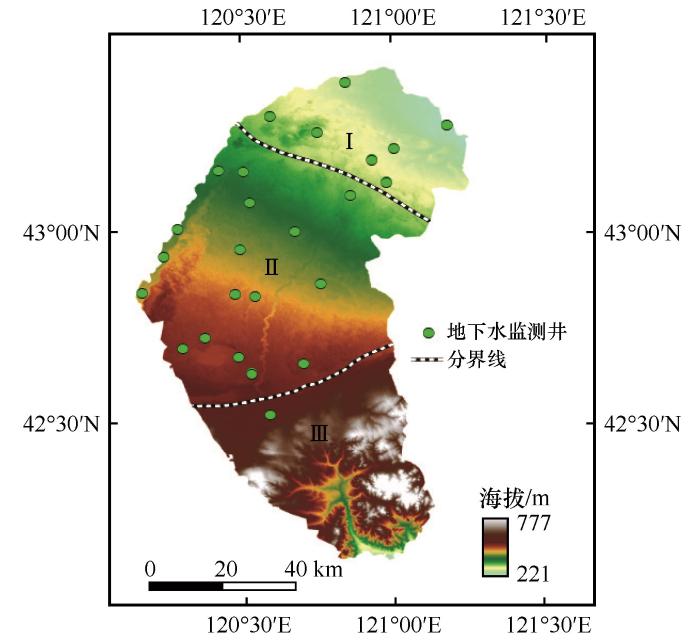

然而,受数据和时间尺度限制,近10年关于奈曼旗地下水埋深的长期系统性研究仍显不足。本研究将区域划分为3个分区(I区北部农田区、II区中部沙地区、III区南部山地区,图1 ),重点探讨不同土地利用方式下地下水埋深的时空演变规律及其与驱动因子的相互关系,以期为半干旱-半湿润区地下水资源的可持续利用提供科学依据。

图1

图1

奈曼旗位置及地下水监测井分布

Fig.1

Location of Naiman Banner and distribution of groundwater monitoring points

1 研究区概况

奈曼旗隶属于内蒙古通辽市,地处科尔沁沙地南缘。东西跨度约68 km,南北约140 km,总面积为8 137.6 km。地势由南向北逐渐降低,平均海拔约450 m。地貌特征为“南山中沙北河川”,北部属于西辽河平原,地势平坦,灌溉农业发达;中部以风蚀堆积沙地为主;南部属于辽西山地北缘,多浅山丘陵,以水蚀构造为主[10 ] 。气候类型为北温带大陆性季风气候,年均气温6.0~6.5 ℃,年均降水量366 mm(6—8月占比约70%),年均蒸发量1 935 mm。

奈曼旗境内生态系统具有明显的过渡带特征,植被以沙生半灌木群落和一年生先锋植物为主。土壤类型自北向南依次为草甸土、风沙土和黄褐土[11 ] 。土地利用格局北部以林草地和农田为主,中部为流动-半固定沙丘-农田开垦快速发展区,南部为林地和雨养农田[12 ] 。主要河流有西辽河、老哈河和教来河等,2000年以后由于干旱及上游来水减少,地表水体逐渐萎缩消失,因此,地下水成为该区域稳定的供水水源。地下水类型主要为第四系松散孔隙水,南部有少部分碎屑岩裂隙水分布,含水层厚度为130~200 m,分布面积大且无连续稳定隔水层,为地下水的赋存提供良好的地质条件[13 ] 。

旗内共有14个乡镇(苏木),2020年总人口44.47万,生产总值124.53亿元[14 ] 。人均水资源量1 053.55 m3 ,是全国平均水平的52.96%。2009—2014年,奈曼旗水资源总量年平均值减少了29 557 m3 ,地下水可开采量减少了13 515万m3[15 ] ,区域人-水资源矛盾突出。

2 数据与方法

2.1 数据来源

采用的25眼监测井地下水埋深数据来自奈曼旗水文局(1985—2020年月尺度)。气温、降水和蒸散发数据来源于国家青藏高原科学数据中心(http://www.geodata.cn )。植被NDVI数据来源于地球资源数据云平台(http://www.gis5g.com/data )。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www. resdc.cn ),共获取1985、2000、2020年3期数据,重分类为耕地、林地、草地、水域(包括水体和滩涂)、建设用地和裸地6类进行分析。地区生产总值、人口、灌溉农田面积数据来源于《奈曼旗统计年鉴》。

2.2 研究方法

2.2.1 克里金插值

克里金法插值方法能综合考虑变量的随机性和结构性,根据采样点分布和变差函数模型对研究对象进行空间插值[16 ] 。本文选取普通克里金法对地下水埋深数据进行空间插值。

Z * ( X p ) = ∑ i = 1 n λ i Z ( X i ) (1)

式中:Z* (Xp )为在位置Xp 克里金插值;Z (Xi )在位置Xi 实测值;λ i p 是拉格朗日乘子。

2.2.2 土地利用转移矩阵

利用转移矩阵方法可定量评估土地利用类型转化的程度和方向[17 ] ,利用GIS中的空间分析对土地利用类型图进行叠加,计算土地利用类型转移矩阵,得到1985—2000年和2000—2020年的土地利用转化关系。

S i j = S 11 ⋯ S 1 n ⋮ ⋮ ⋮ S n 1 ⋯ S n n (2)

式中:S 为面积;Sij 为研究初期第i 类土地利用类型转移至研究末期第j 类土地利用类型的面积;n 为土地利用的类型数。

2.2.3 最优参数地理探测器

地下水埋深受气候变化、社会经济和自然环境等多种因素共同影响。选取降水量(X 1 )、气温(X 2 )、蒸散发(X 3 )、海拔(X 4 )、植被NDVI(X 5 )、地区生产总值(X 6 )、人口密度(X 7 )和灌溉面积(X 8 )共8个关键驱动因子,系统分析其对奈曼旗3个分区地下水埋深空间分异性的影响机制。通过变量空间尺度优化和离散化参数优化相结合的方法确定最优参数组合,并采用地理探测器(R包“GD”)定量评估各因子的驱动贡献率及其交互作用效应,应用交互探测模块来识别驱动因子之间的交互作用,例如,驱动因子X 1 和X 2 共同作用是否会增加或减弱对地下水埋深的影响力[18 ] ,具体算法参见文献[19 -20 ]。

3 结果与分析

3.1 奈曼旗地下水位时空变化特征

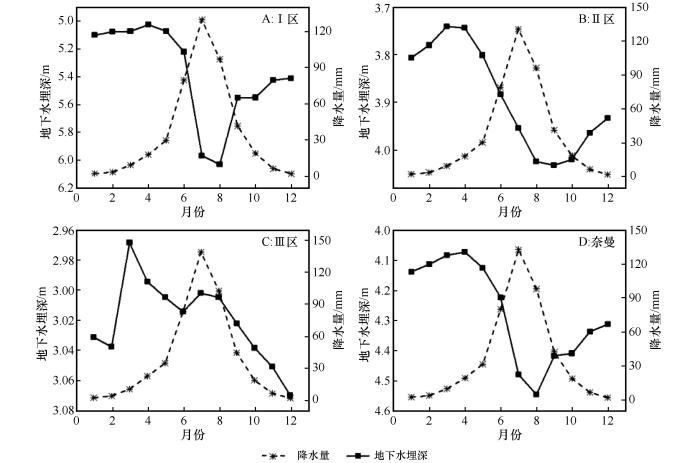

奈曼旗地下水埋深动态变化受多重因素的综合影响,包括地形地貌、降水量、土地利用类型和开采强度等。这些驱动因素本身具有显著的时空差异,导致地下水埋深呈现明显的区域分异特征(图2 )。III区以裂隙水为主,受监测条件限制,仅设有一个地下水监测点,尽管该点位数据难以全面反映南部山区的地下水动态,但通过与I区和II区的对比分析,仍可为区域地下水系统研究提供重要参照。

图2

图2

奈曼旗及3个分区地下水埋深与降水量月度动态变化

Fig.2

Monthly dynamics of groundwater depth and precipitation in Naiman Banner and three zones

3.1.1 奈曼旗地下水埋深年内变化

对1985—2000年奈曼旗3个分区地下水埋深多年月均值与降水趋势变化进行分析(图2 ),I区农田区为典型的降水-入渗-开采型动态,变化曲线呈“N”型(有明显波谷,不明显波峰),春季平均埋深最浅(5.15 m),6—8月正值农田灌溉期,埋深急剧增加,此后回升较快;II区属于人工开采型[21 ] ,动态曲线虽同为“N”型,但夏季较I区呈逐渐增加趋势,尽管7月降水达到峰值,但由于同期农业开采量增加,埋深反而持续增加(从春季3.75 m增加至夏末4.05 m),随后缓慢回升;III区是山地水源区,属于降水入渗-径流型,为“M”型动态,3—4月受冻融水补给影响埋深较小(2.98 m),5—6月略有增加(3.02 m),夏季降水补给使水位回升。整体上,奈曼旗地下水埋深月变化主要受I区地下水埋深影响,变化趋势较为一致,但幅度略小。

3.1.2 奈曼旗地下水埋深年际变化

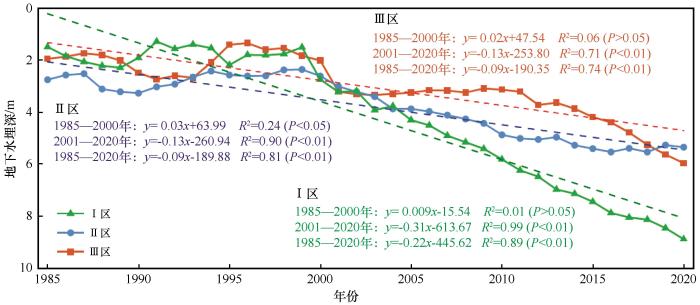

年际变化上,分阶段结果表明,2000年以前奈曼旗各分区地下水埋深波动相对平稳,还略呈上升趋势,尤其是Ⅱ区地下水埋深回升速率最显著,为0.03 m·a-1 (图3 )。

图3

图3

奈曼旗1985—2020年分区地下水埋深年际变化

Fig.3

Interannual variation of groundwater depth in different zones of Naiman Banner from 1985 to 2020

2000年以后,地下水埋深显著增加,I区地下水埋深增幅最为突出,平均增速为0.31 m·a-1 。II区和III区地下水埋深增加趋势相对平缓,增速一致,为0.13 m·a-1 。整体上,1985—2020年,I区地下水埋深平均增速为0.22 m·a-1 ,增加幅度最大。II区和III区增速一致,为0.09 m·a-1 。

对各分区地下水埋深的不同时段分析表明(表1 ),1985—2000年I区平均地下水埋深为1.82 m,其中,1985—1990年增加幅度最小,为0.08 m·a-1 ;2000年以后埋深持续增加,2000—2010年和2010—2020年埋深平均值分别达4.42 m和7.56 m,年均增幅稳定在0.25 m·a-1 左右。II区在2000年以前平均埋深为2.71 m,2010年和2020年分别增至3.90 m和5.28 m。相比之下,III区地下水埋深变化幅度略小,2000年以前平均埋深为1.98 m,后续两个时段分别增至3.22 m和4.24 m。

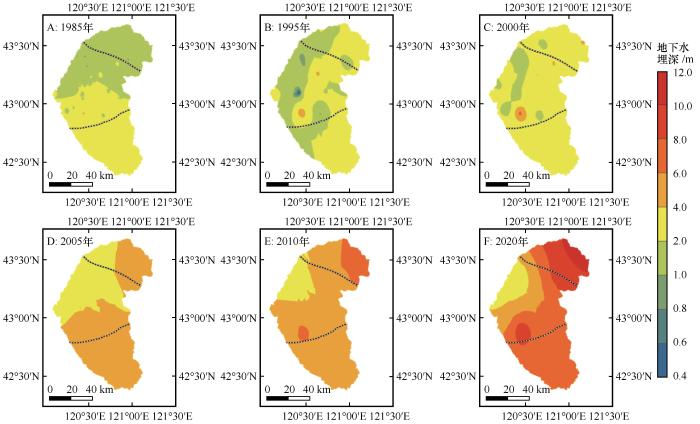

3.1.3 奈曼旗地下水埋深空间分布

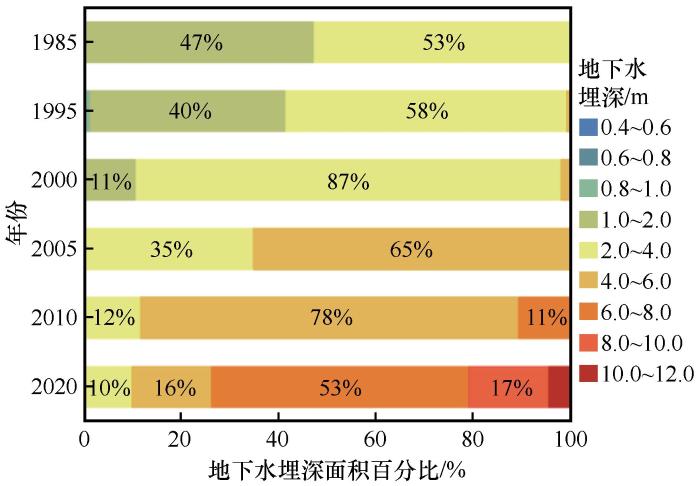

从奈曼旗地下水埋深空间分布(图4 )变化可见,1985年以1~4 m的埋深区域为主(1~2 m埋深面积占47%,2~4 m占53%)。1995年出现东西分异格局,东部地区2~4 m埋深面积占比扩大至58%,西部地区1~2 m埋深面积占40%(图5 )。2000年全区地下水埋深普遍增加,2~4 m埋深占比骤增至87%。2005年地下水埋深持续增加,形成南-北高值区(4~6 m占65%),西北部维持2~4 m(35%)。2010年东北部出现6~8 m深埋区(11%)。2020年东部局部达10~12 m(4%),6~10 m区成为主体(70%)。整体而言,35年间地下水埋深持续增加,北部变幅显著大于南部;另外,大沁他拉镇及西湖、舍力虎水库周边始终为埋深最大区域,与赵哈林等[7 ] 的研究结论相符。

图4

图4

奈曼旗1985—2020年地下水埋深空间变化

Fig.4

Spacial variation of the groundwater depths in Naiman Banner from 1985 to 2020

图5

图5

1985—2020年奈曼旗不同等级地下水埋深面积占比

Fig.5

Proportion of different groundwater depth grades in 1985-2020

3.2 土地利用变化对地下水埋深的影响

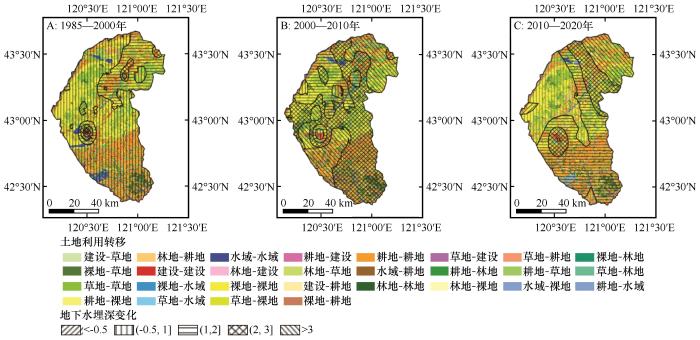

奈曼旗的土地利用方式以草地、耕地和裸地为主(图6 )。通过构建1985—2000年转移矩阵发现,主要土地转化发生在耕地、林地和草地之间(表2 )。耕地向林地和草地分别转化了114.35 km2 和63.32 km2 ;草地向耕地和林地分别转化了208.57 km2 和246.75 km2 。这种转化格局导致两个显著影响:①农业扩张使得耕地向牧区延伸,增加了地下水开采量;②城市化进程加速促使建设用地扩张,加剧了城区地下水集中开采。这段时期奈曼旗地下水埋深开始缓慢增加,城区已出现明显的地下水漏斗(图4 )。另外,尽管林地面积增加比例较高,但由于占比基数较低,其增长并不具有显著的水文指示意义。

图6

图6

奈曼旗土地利用转移与地下水埋深变化关系

Fig.6

Relationship between land transfer and groundwater level change in Naiman County

2000—2020年土地利用转移矩阵(表3 )显示,奈曼旗耕地面积主要来源于草地、裸地和林地的转化,净增加243.13 km2 。草地面积增量主要来自耕地和裸地的转入。这种转变格局受当地农牧业政策影响,特别是退耕还草等生态保护政策的实施有效遏制了草地的减少速度。水域面积持续减少。研究证实,1991—2020年奈曼旗植被覆盖率呈先增加、后减少、再增加的演变过程,植被覆盖改善的区域与耕地分布高度重合[14 ] ,表明耕地扩张对区域植被覆盖提升具有重要贡献。

为了进一步明确下垫面变化与地下水埋深之间的关系,通过GIS空间分析将地下水埋深插值结果进行时序相减,并结合同期土地利用转移变化,得到二者相互关系图(图6 )。1985—2000年奈曼旗地下水埋深变化以-0.5~1 m为主,中部偏东北及北部耕地与草地转换区变化幅度较大,为1~2 m,大沁他拉镇及其周边因强烈的人类活动,出现超过3 m的显著变化区。2000—2010年,地下水埋深发生显著变化,东部地区主要变化范围为2~3 m,II区西北部地下水埋深变化1~2 m,在东北草地转化为耕地的地区和西南农田区存在埋深增加超过3 m的区域。2010—2020年,地下水埋深变化较2000—2010年整体降低约一个等级,但大沁他拉镇周边随着建设用地以及裸地面积扩大,地下水埋深变化2~3 m的范围随之扩大,东北部农田区仍维持变化超过3 m的显著变化特征。

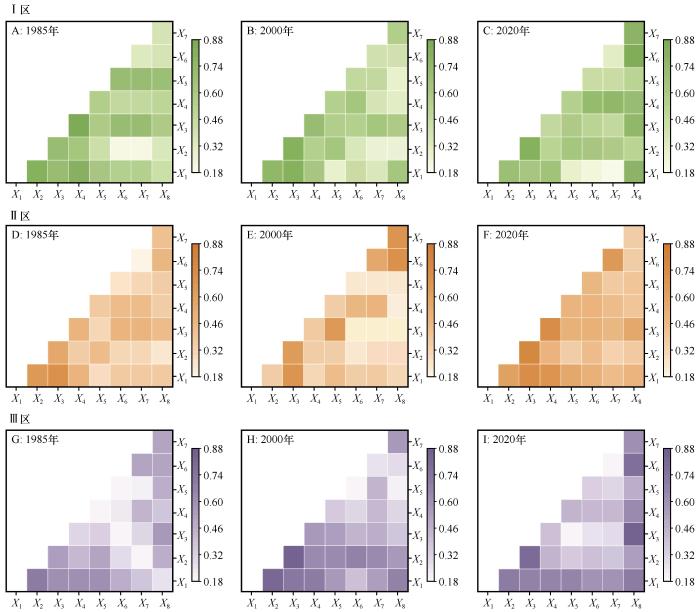

3.3 地下水埋深驱动因素

基于地理探测器,在奈曼旗范围内生成均匀分布的182个采样点,提取多值生成各分区地下水埋深与各驱动因子关联数据。实际上,地下水埋深的时空分异特征是受多因子之间的相互作用影响,并非单个因子的驱动作用。各因素交互作用结果如图7 所示。

图7

图7

1985、2000年和2020年奈曼旗三区地下水埋深驱动因子交互检测

注: X 1 : 降水量;X 2 :气温;X 3 :蒸散发量;X 4 :海拔;X 5 :植被NDVI;X 6 :地区生产总值;X 7 :人口密度;X 8 :灌溉面积

Fig.7

Interaction detection of driving factors for groundwater depth in the three zones of Naiman Banner (1985, 2000, and 2020)

1985年,3个分区基本都表现出降水与气温和蒸发交互作用较强的特征,同时海拔与气象因素的耦合效应也较为显著。2000年,气象要素间的交互作用持续增强。其中,I区灌溉面积与降水量的交互作用增加。II区蒸发与降水量和气温的交互作用较强,灌溉面积与人口密度和地区生产总值的交互作用更显著。2020年,I区灌溉面积与各驱动因子的交互作用全面增强。II区维持以气温和蒸发为主导的交互模式。III区以降水量和灌溉面积为核心,与各驱动因子交互作用增强。总体而言,2000年以前降水量等气候要素是影响各区地下水埋深的主要因素,与各驱动因素的作用较强。2000年以后气温和蒸发交互增强,且灌溉面积与人口密度和GDP交互作用较为显著。

4 讨论

4.1 地下水埋深变化成因

奈曼旗地下水埋深年内变化主要受降水补给、地形地貌以及开发利用强度等共同作用。I区为农业用水集中区,受降水入渗、农业灌溉用水影响,7月地下水埋深较深,与灌溉高峰期吻合,地下水埋深月度动态与玉米生育期需水规律高度相关,4月春灌、5月播种、6—7月夏灌,9—10月收割[22 ] 。II区地下水埋深较浅,受蒸发排泄和降雨入渗双重影响,年内埋深最小值出现在3—4月,最大值出现在8月左右。由于沙地植被生长季期间温度高,蒸发量大,降雨后大量水分通过植被冠层截留和地表蒸发过程流失,减少了深层渗漏对地下水的补给量;同时,沙地植被通过根系吸收地下水补充水分,导致生长季时期地下水埋深增加[23 ] 。III区为浅山丘陵区,耕地面积848.67 km2 ,以坡耕雨养农田为主,水浇地面积仅为21.22 km2 ,占耕地总面积的2.5%[24 ] ,因此,受灌溉开采影响较小,年内地下水埋深主要受降水和冰雪融水影响。

地下水埋深年际变化受补给量减少和开采量增加两个因素影响。补给量减少源于两方面,一是气候暖干化导致地表水体萎缩,二是上游对地下水侧向径流的截取[14 ] 。作为研究区地下水的主要补给源,降水入渗效率随埋深增加而显著降低,李亚峰等[25 ] 通过8 m固定埋深地中蒸渗仪的观测证实,降水对地下水补给最佳埋深为3 m以内。这一机理解释了2000年以前因补给能力较强,埋深波动相对平缓;此后随着补给效率的大幅降低,地下水埋深显著增加。

同时,气候干旱化趋势进一步加剧了农业地下水开采强度,葛小东等[22 ] 指出,在保持粮食产量稳定前提下,奈曼旗年降水量减少1%,灌溉用水量相应增加0.94%。尤其2000年以后,3个分区地下水埋深变化差异逐渐增强,I区灌溉集中,地下水用水量显著增加,另外该分区靠近开鲁地下水漏斗区侧向补给减少;II区局部区域大沁他拉镇由于城区集中供水,形成明显的地下水超采区[21 ] ;而III区近30年来平均降水量均呈明显下降趋势[10 ] ,是导致该区域地下水埋深增加的重要因素。

实际上,奈曼旗地下水开采已远超其水资源承载阈值,为应对这一危机,当地自2012年开始实施“节水增粮行动”,并于2018年全面推广浅埋滴灌高效节水技术,使单位耕地灌溉用水量从7 500 m3 ·hm-2 显著降至5 475 m3 ·hm-2[15 ] ,尽管节水措施在一定程度上缓解了水资源压力,但各区地下水埋深仍呈持续增加趋势,说明若不加以及时有效干预,这一状况恐将进一步恶化。

4.2 地下水埋深与LUCC 响应关系

土地利用类型对地下水埋深的影响表现在两方面:一是不同土地利用类型在降水入渗能力上有着明显的影响,规律为林地>草地>耕地>盐碱地>居民用地[26 ] 。二是不同土地利用类型对地下水需求量不同,引起地下水输出的再分配,例如,耕地面积和建筑面积的增加,导致地下水开采量增加。另外,人类活动影响越强烈的地区降水入渗强度越小[27 ] 。奈曼旗I区地下水埋深增加主要是高强度农业灌溉导致。II区沙地渗透性强,对降水响应敏感且蒸发损失大。III区在2010年前后经历了大规模的林地和草地被开垦为农田的过程[12 ] ,对地下水的入渗以及补给效率有所影响,因此,保持该区域山地林区覆盖能改善地下水补给。

4.3 措施与建议

不同地下水埋深的区域管理和控制目标也不同,管理区的划分是地下水管理的先决条件[1 ] 。由此,针对奈曼旗3个分区的特点,应采取差异化的管理对策。

I区:优化灌溉技术,减少农业用水。奈曼旗地下水可开采量30 145万m3 ,能用于耕地灌溉水量仅为21 063万m3 ,最多可支撑灌溉面积12万hm2 的高标准农田[15 ] 。有研究对奈曼旗北部相邻区域开鲁县灌溉水利用方式进行研究表明,膜下滴灌灌溉水利用系数最高(0.898)[28 ] 。因此,有必要在该区域调整农业结构、发展低耗水高蓄水品种、提高农业用水效率和区域水资源承载力,改善区域水资源环境。

II区:严格控制开采,实施人工回灌。尤其大沁他拉镇超采严重区,可采取人工回灌方式促进地下水位恢复。借鉴前人对科尔沁区地下水漏斗回灌补给方案,采用“河道+回灌井”复合补给模式,在丰、平年和枯水年均可显著提升地下水位,丰水年效果最佳[29 ] 。

III区:保护天然植被,增强水源涵养。通过小流域综合治理工程,采取截、蓄、留、引等多种措施提高雨水利用率[15 ] 。同时,南部山区河流有半数以上河床粗砂厚度在2~5 m,透水性极强,可开发利用河床潜流资源,在枯水季节引水灌溉[24 ] 。

参考文献

View Option

[1]

Yan L He X Lu C et al Groundwater management zones and their groundwater level thresholds in the tongliao plain

[J].Water Supply ,2022 ,22 (3 ):2586 -2595 .

[本文引用: 2]

[2]

Cao G Zheng C Scanlon B R et al Use of flow modeling to assess sustainability of groundwater resources in the North China plain

[J].Water Resources Research ,2013 ,49 (1 ):159 -175 .

[本文引用: 1]

[3]

米丽娜 ,肖洪浪 ,朱文婧 ,等 1985-2013年黑河中游流域地下水位动态变化特征

[J].冰川冻土 ,2015 ,37 (2 ):461 -469 .

[本文引用: 1]

[4]

严聆嘉 ,何鑫 ,陆垂裕 ,等 西辽河平原区地下水埋深变化趋势与超采分析

[J].水文 ,2021 ,41 (6 ):96 -102 .

[本文引用: 1]

[5]

陈志云 ,尹雄锐 ,季叶飞 ,等 西辽河流域平原区植被与降水及地下水埋深的关系

[J].东北水利水电 ,2013 ,31 (11 ):39 -41 .

[6]

李思慧 通辽地区2015年地下水位变化分析

[J].北方农业学报 ,2016 ,44 (6 ):91 -93 .

[本文引用: 1]

[7]

赵哈林 ,赵学勇 ,张铜会 ,等 内蒙古奈曼旗中部沙漠化地区近20 a地下水时空变化特征及其原因分析

[J].中国沙漠 ,1999 ,19 ():1 -13 .

[本文引用: 2]

[8]

赵玮 ,张铜会 ,赵学勇 ,等 近5a来科尔沁沙地典型区域地下水埋深变化分析

[J].中国沙漠 ,2008 ,28 (5 ):995 -1000 .

[本文引用: 1]

[9]

张福泉 浅析通辽市奈曼旗地下水位变化趋势

[J].内蒙古水利 ,2019 (9 ):22 -23 .

[本文引用: 1]

[10]

李海宁 1989-2018年奈曼旗南部山区气候变化分析

[J].现代农业科技 ,2020 (23 ):177 -179 .

[本文引用: 2]

[11]

刘峰 ,杨光 ,韩雪莹 ,等 科尔沁沙地土地利用时空演变及空间自相关分析:以奈曼旗为例

[J].西北林学院学报 ,2020 ,35 (4 ):148 -157 .

[本文引用: 1]

[12]

李旭 科尔沁沙地奈曼旗典型固沙植物群落结构的优化与调整

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2025 .

[本文引用: 2]

[13]

丁元芳 ,黄旭 通辽市平原区地下水埋深变化及其影响因素分析

[J].东北水利水电 ,2020 ,38 (4 ):30 -32 .

[本文引用: 1]

[14]

张神宝 ,王永芳 ,郭恩亮 ,等 基于GEE的奈曼旗植被覆盖时空演变及驱动力分析

[J].草业科学 ,2023 ,40 (8 ):1965 -1976 .

[本文引用: 3]

[15]

山丹 ,张倩 ,史主生 科尔沁沙地治理与绿色产业发展研究:以奈曼旗为例

[J].内蒙古科技与经济 ,2024 (21 ):21 -24 .

[本文引用: 4]

[16]

孙标 ,朱永华 ,张生 ,等 通辽平原区近35年地下水埋深及土地利用变化响应关系研究

[J].中国农村水利水电 ,2019 (8 ):15 -19 .

[本文引用: 1]

[17]

Zhang X Zhang L He C et al Quantifying the impacts of land use/land cover change on groundwater depletion in northwestern China:a case study of the dun huang oasis

[J].Agricultural Water Management ,2014 ,146 :270 -279 .

[本文引用: 1]

[18]

陈雪萍 ,赵学勇 ,张晶 ,等 基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

[J].植物生态学报 ,2023 ,47 (8 ):1082 -1093 .

[本文引用: 1]

[19]

Song Y Wang J Ge Y et al An optimal parameters-based geographical detector model enhances geographic characteristics of explanatory variables for spatial heterogeneity analysis:cases with different types of spatial data

[J].GIScience & Remote Sensing ,2020 ,57 (5 ):593 -610 .

[本文引用: 1]

[20]

王劲峰 ,徐成东 地理探测器:原理与展望

[J].地理学报 ,2017 ,72 (1 ):116 -134 .

[本文引用: 1]

[21]

陈志云 ,林岚 ,王晓昕 西辽河平原区地下水水位动态与水资源可持续发展

[J].水利经济 ,2012 ,30 (2 ):57 -59 .

[本文引用: 2]

[22]

葛小东 ,胡苏军 ,叶青 科尔沁沙地水资源投入对粮食生产的影响定量研究:以奈曼旗为例

[J].自然资源学报 ,2012 ,27 (9 ):1471 -1479 .

[本文引用: 2]

[23]

张圆浩 ,阿拉木萨 ,印家旺 ,等 沙丘土壤含水量与地下水埋深时空变化特征

[J].干旱区研究 ,2020 ,37 (6 ):1427 -1436 .

[本文引用: 1]

[24]

孙凤军 ,侯占红 浅谈奈曼旗南部山区农业灌溉水资源开发利用技术

[J].河北水利电力学院学报 ,2022 ,32 (4 ):27 -32 .

[本文引用: 2]

[25]

李亚峰 ,李雪峰 降水入渗补给量随地下水埋深变化的实验研究

[J].水文 ,2007 ,27 (5 ):51 -63 .

[本文引用: 1]

[26]

李明乾 ,肖长来 ,梁秀娟 ,等 变化环境下地下水埋深动态特征及驱动因素分析

[J].水利水电技术 ,2018 ,49 (11 ):1 -7 .

[本文引用: 1]

[27]

赵峰 吉林省中部土地利用/覆被变化对水资源环境影响研究

[D].长春 :吉林大学 ,2005 .

[本文引用: 1]

[28]

李晓锋 开鲁县灌溉水利用系数测算及农业节水潜力与对策分析

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2021 .

[本文引用: 1]

[29]

刘圣昱 ,束龙仓 ,澈丽木格 ,等 不同回灌条件下通辽市科尔沁区的地下水位响应研究

[J].水电能源科学 ,2024 ,42 (7 ):30 -34 .

[本文引用: 1]

Groundwater management zones and their groundwater level thresholds in the tongliao plain

2

2022

... 地下水作为重要的淡水资源[1 ] ,因供给稳定和水质优良等特点,成为中国北方地区的主要水源[2 ] .随着社会经济快速发展,地下水开发强度持续增加.尤其在北方干旱半干旱地区,地下水对维持生态系统平衡和社会稳定具有不可替代的作用[3 ] ,但也面临渐趋短缺的问题. ...

... 不同地下水埋深的区域管理和控制目标也不同,管理区的划分是地下水管理的先决条件[1 ] .由此,针对奈曼旗3个分区的特点,应采取差异化的管理对策. ...

Use of flow modeling to assess sustainability of groundwater resources in the North China plain

1

2013

... 地下水作为重要的淡水资源[1 ] ,因供给稳定和水质优良等特点,成为中国北方地区的主要水源[2 ] .随着社会经济快速发展,地下水开发强度持续增加.尤其在北方干旱半干旱地区,地下水对维持生态系统平衡和社会稳定具有不可替代的作用[3 ] ,但也面临渐趋短缺的问题. ...

1985-2013年黑河中游流域地下水位动态变化特征

1

2015

... 地下水作为重要的淡水资源[1 ] ,因供给稳定和水质优良等特点,成为中国北方地区的主要水源[2 ] .随着社会经济快速发展,地下水开发强度持续增加.尤其在北方干旱半干旱地区,地下水对维持生态系统平衡和社会稳定具有不可替代的作用[3 ] ,但也面临渐趋短缺的问题. ...

西辽河平原区地下水埋深变化趋势与超采分析

1

2021

... 奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定.然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏.早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m.张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m. ...

西辽河流域平原区植被与降水及地下水埋深的关系

0

2013

通辽地区2015年地下水位变化分析

1

2016

... 奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定.然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏.早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m.张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m. ...

内蒙古奈曼旗中部沙漠化地区近20 a地下水时空变化特征及其原因分析

2

1999

... 奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定.然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏.早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m.张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m. ...

... 从奈曼旗地下水埋深空间分布(图4 )变化可见,1985年以1~4 m的埋深区域为主(1~2 m埋深面积占47%,2~4 m占53%).1995年出现东西分异格局,东部地区2~4 m埋深面积占比扩大至58%,西部地区1~2 m埋深面积占40%(图5 ).2000年全区地下水埋深普遍增加,2~4 m埋深占比骤增至87%.2005年地下水埋深持续增加,形成南-北高值区(4~6 m占65%),西北部维持2~4 m(35%).2010年东北部出现6~8 m深埋区(11%).2020年东部局部达10~12 m(4%),6~10 m区成为主体(70%).整体而言,35年间地下水埋深持续增加,北部变幅显著大于南部;另外,大沁他拉镇及西湖、舍力虎水库周边始终为埋深最大区域,与赵哈林等[7 ] 的研究结论相符. ...

近5a来科尔沁沙地典型区域地下水埋深变化分析

1

2008

... 奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定.然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏.早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m.张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m. ...

浅析通辽市奈曼旗地下水位变化趋势

1

2019

... 奈曼旗地处科尔沁沙地腹地,是西辽河流域重要的商品粮基地,80%以上的耕地依赖地下水灌溉,因此,地下水储量直接关系到区域粮食安全和生态稳定.然而,目前关于奈曼旗地下水的研究多纳入西辽河流域或西辽河平原整体分析[4 -6 ] ,针对奈曼旗的系统性研究较为缺乏.早前,赵哈林等[7 ] 认为1979—1997年奈曼旗农业开发尚未对地下水埋深造成严重影响,平均埋深为1.93~2.58 m;赵玮等[8 ] 对2002—2006年奈曼旗老哈河沿岸、中部地带以及教来河沿岸研究得出地下水埋深平均值分别为2.52 m、2.18 m、6.15 m.张福泉[9 ] 指出,20世纪80年代初奈曼旗地下水埋深为1~6 m,90年代末增至3~7 m,2010年后超过8 m. ...

1989-2018年奈曼旗南部山区气候变化分析

2

2020

... 奈曼旗隶属于内蒙古通辽市,地处科尔沁沙地南缘.东西跨度约68 km,南北约140 km,总面积为8 137.6 km.地势由南向北逐渐降低,平均海拔约450 m.地貌特征为“南山中沙北河川”,北部属于西辽河平原,地势平坦,灌溉农业发达;中部以风蚀堆积沙地为主;南部属于辽西山地北缘,多浅山丘陵,以水蚀构造为主[10 ] .气候类型为北温带大陆性季风气候,年均气温6.0~6.5 ℃,年均降水量366 mm(6—8月占比约70%),年均蒸发量1 935 mm. ...

... 同时,气候干旱化趋势进一步加剧了农业地下水开采强度,葛小东等[22 ] 指出,在保持粮食产量稳定前提下,奈曼旗年降水量减少1%,灌溉用水量相应增加0.94%.尤其2000年以后,3个分区地下水埋深变化差异逐渐增强,I区灌溉集中,地下水用水量显著增加,另外该分区靠近开鲁地下水漏斗区侧向补给减少;II区局部区域大沁他拉镇由于城区集中供水,形成明显的地下水超采区[21 ] ;而III区近30年来平均降水量均呈明显下降趋势[10 ] ,是导致该区域地下水埋深增加的重要因素. ...

科尔沁沙地土地利用时空演变及空间自相关分析:以奈曼旗为例

1

2020

... 奈曼旗境内生态系统具有明显的过渡带特征,植被以沙生半灌木群落和一年生先锋植物为主.土壤类型自北向南依次为草甸土、风沙土和黄褐土[11 ] .土地利用格局北部以林草地和农田为主,中部为流动-半固定沙丘-农田开垦快速发展区,南部为林地和雨养农田[12 ] .主要河流有西辽河、老哈河和教来河等,2000年以后由于干旱及上游来水减少,地表水体逐渐萎缩消失,因此,地下水成为该区域稳定的供水水源.地下水类型主要为第四系松散孔隙水,南部有少部分碎屑岩裂隙水分布,含水层厚度为130~200 m,分布面积大且无连续稳定隔水层,为地下水的赋存提供良好的地质条件[13 ] . ...

科尔沁沙地奈曼旗典型固沙植物群落结构的优化与调整

2

2025

... 奈曼旗境内生态系统具有明显的过渡带特征,植被以沙生半灌木群落和一年生先锋植物为主.土壤类型自北向南依次为草甸土、风沙土和黄褐土[11 ] .土地利用格局北部以林草地和农田为主,中部为流动-半固定沙丘-农田开垦快速发展区,南部为林地和雨养农田[12 ] .主要河流有西辽河、老哈河和教来河等,2000年以后由于干旱及上游来水减少,地表水体逐渐萎缩消失,因此,地下水成为该区域稳定的供水水源.地下水类型主要为第四系松散孔隙水,南部有少部分碎屑岩裂隙水分布,含水层厚度为130~200 m,分布面积大且无连续稳定隔水层,为地下水的赋存提供良好的地质条件[13 ] . ...

... 土地利用类型对地下水埋深的影响表现在两方面:一是不同土地利用类型在降水入渗能力上有着明显的影响,规律为林地>草地>耕地>盐碱地>居民用地[26 ] .二是不同土地利用类型对地下水需求量不同,引起地下水输出的再分配,例如,耕地面积和建筑面积的增加,导致地下水开采量增加.另外,人类活动影响越强烈的地区降水入渗强度越小[27 ] .奈曼旗I区地下水埋深增加主要是高强度农业灌溉导致.II区沙地渗透性强,对降水响应敏感且蒸发损失大.III区在2010年前后经历了大规模的林地和草地被开垦为农田的过程[12 ] ,对地下水的入渗以及补给效率有所影响,因此,保持该区域山地林区覆盖能改善地下水补给. ...

通辽市平原区地下水埋深变化及其影响因素分析

1

2020

... 奈曼旗境内生态系统具有明显的过渡带特征,植被以沙生半灌木群落和一年生先锋植物为主.土壤类型自北向南依次为草甸土、风沙土和黄褐土[11 ] .土地利用格局北部以林草地和农田为主,中部为流动-半固定沙丘-农田开垦快速发展区,南部为林地和雨养农田[12 ] .主要河流有西辽河、老哈河和教来河等,2000年以后由于干旱及上游来水减少,地表水体逐渐萎缩消失,因此,地下水成为该区域稳定的供水水源.地下水类型主要为第四系松散孔隙水,南部有少部分碎屑岩裂隙水分布,含水层厚度为130~200 m,分布面积大且无连续稳定隔水层,为地下水的赋存提供良好的地质条件[13 ] . ...

基于GEE的奈曼旗植被覆盖时空演变及驱动力分析

3

2023

... 旗内共有14个乡镇(苏木),2020年总人口44.47万,生产总值124.53亿元[14 ] .人均水资源量1 053.55 m3 ,是全国平均水平的52.96%.2009—2014年,奈曼旗水资源总量年平均值减少了29 557 m3 ,地下水可开采量减少了13 515万m3[15 ] ,区域人-水资源矛盾突出. ...

... 2000—2020年土地利用转移矩阵(表3 )显示,奈曼旗耕地面积主要来源于草地、裸地和林地的转化,净增加243.13 km2 .草地面积增量主要来自耕地和裸地的转入.这种转变格局受当地农牧业政策影响,特别是退耕还草等生态保护政策的实施有效遏制了草地的减少速度.水域面积持续减少.研究证实,1991—2020年奈曼旗植被覆盖率呈先增加、后减少、再增加的演变过程,植被覆盖改善的区域与耕地分布高度重合[14 ] ,表明耕地扩张对区域植被覆盖提升具有重要贡献. ...

... 地下水埋深年际变化受补给量减少和开采量增加两个因素影响.补给量减少源于两方面,一是气候暖干化导致地表水体萎缩,二是上游对地下水侧向径流的截取[14 ] .作为研究区地下水的主要补给源,降水入渗效率随埋深增加而显著降低,李亚峰等[25 ] 通过8 m固定埋深地中蒸渗仪的观测证实,降水对地下水补给最佳埋深为3 m以内.这一机理解释了2000年以前因补给能力较强,埋深波动相对平缓;此后随着补给效率的大幅降低,地下水埋深显著增加. ...

科尔沁沙地治理与绿色产业发展研究:以奈曼旗为例

4

2024

... 旗内共有14个乡镇(苏木),2020年总人口44.47万,生产总值124.53亿元[14 ] .人均水资源量1 053.55 m3 ,是全国平均水平的52.96%.2009—2014年,奈曼旗水资源总量年平均值减少了29 557 m3 ,地下水可开采量减少了13 515万m3[15 ] ,区域人-水资源矛盾突出. ...

... 实际上,奈曼旗地下水开采已远超其水资源承载阈值,为应对这一危机,当地自2012年开始实施“节水增粮行动”,并于2018年全面推广浅埋滴灌高效节水技术,使单位耕地灌溉用水量从7 500 m3 ·hm-2 显著降至5 475 m3 ·hm-2[15 ] ,尽管节水措施在一定程度上缓解了水资源压力,但各区地下水埋深仍呈持续增加趋势,说明若不加以及时有效干预,这一状况恐将进一步恶化. ...

... I区:优化灌溉技术,减少农业用水.奈曼旗地下水可开采量30 145万m3 ,能用于耕地灌溉水量仅为21 063万m3 ,最多可支撑灌溉面积12万hm2 的高标准农田[15 ] .有研究对奈曼旗北部相邻区域开鲁县灌溉水利用方式进行研究表明,膜下滴灌灌溉水利用系数最高(0.898)[28 ] .因此,有必要在该区域调整农业结构、发展低耗水高蓄水品种、提高农业用水效率和区域水资源承载力,改善区域水资源环境. ...

... III区:保护天然植被,增强水源涵养.通过小流域综合治理工程,采取截、蓄、留、引等多种措施提高雨水利用率[15 ] .同时,南部山区河流有半数以上河床粗砂厚度在2~5 m,透水性极强,可开发利用河床潜流资源,在枯水季节引水灌溉[24 ] . ...

通辽平原区近35年地下水埋深及土地利用变化响应关系研究

1

2019

... 克里金法插值方法能综合考虑变量的随机性和结构性,根据采样点分布和变差函数模型对研究对象进行空间插值[16 ] .本文选取普通克里金法对地下水埋深数据进行空间插值. ...

Quantifying the impacts of land use/land cover change on groundwater depletion in northwestern China:a case study of the dun huang oasis

1

2014

... 利用转移矩阵方法可定量评估土地利用类型转化的程度和方向[17 ] ,利用GIS中的空间分析对土地利用类型图进行叠加,计算土地利用类型转移矩阵,得到1985—2000年和2000—2020年的土地利用转化关系. ...

基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

1

2023

... 地下水埋深受气候变化、社会经济和自然环境等多种因素共同影响.选取降水量(X 1 )、气温(X 2 )、蒸散发(X 3 )、海拔(X 4 )、植被NDVI(X 5 )、地区生产总值(X 6 )、人口密度(X 7 )和灌溉面积(X 8 )共8个关键驱动因子,系统分析其对奈曼旗3个分区地下水埋深空间分异性的影响机制.通过变量空间尺度优化和离散化参数优化相结合的方法确定最优参数组合,并采用地理探测器(R包“GD”)定量评估各因子的驱动贡献率及其交互作用效应,应用交互探测模块来识别驱动因子之间的交互作用,例如,驱动因子X 1 和X 2 共同作用是否会增加或减弱对地下水埋深的影响力[18 ] ,具体算法参见文献[19 -20 ]. ...

An optimal parameters-based geographical detector model enhances geographic characteristics of explanatory variables for spatial heterogeneity analysis:cases with different types of spatial data

1

2020

... 地下水埋深受气候变化、社会经济和自然环境等多种因素共同影响.选取降水量(X 1 )、气温(X 2 )、蒸散发(X 3 )、海拔(X 4 )、植被NDVI(X 5 )、地区生产总值(X 6 )、人口密度(X 7 )和灌溉面积(X 8 )共8个关键驱动因子,系统分析其对奈曼旗3个分区地下水埋深空间分异性的影响机制.通过变量空间尺度优化和离散化参数优化相结合的方法确定最优参数组合,并采用地理探测器(R包“GD”)定量评估各因子的驱动贡献率及其交互作用效应,应用交互探测模块来识别驱动因子之间的交互作用,例如,驱动因子X 1 和X 2 共同作用是否会增加或减弱对地下水埋深的影响力[18 ] ,具体算法参见文献[19 -20 ]. ...

地理探测器:原理与展望

1

2017

... 地下水埋深受气候变化、社会经济和自然环境等多种因素共同影响.选取降水量(X 1 )、气温(X 2 )、蒸散发(X 3 )、海拔(X 4 )、植被NDVI(X 5 )、地区生产总值(X 6 )、人口密度(X 7 )和灌溉面积(X 8 )共8个关键驱动因子,系统分析其对奈曼旗3个分区地下水埋深空间分异性的影响机制.通过变量空间尺度优化和离散化参数优化相结合的方法确定最优参数组合,并采用地理探测器(R包“GD”)定量评估各因子的驱动贡献率及其交互作用效应,应用交互探测模块来识别驱动因子之间的交互作用,例如,驱动因子X 1 和X 2 共同作用是否会增加或减弱对地下水埋深的影响力[18 ] ,具体算法参见文献[19 -20 ]. ...

西辽河平原区地下水水位动态与水资源可持续发展

2

2012

... 对1985—2000年奈曼旗3个分区地下水埋深多年月均值与降水趋势变化进行分析(图2 ),I区农田区为典型的降水-入渗-开采型动态,变化曲线呈“N”型(有明显波谷,不明显波峰),春季平均埋深最浅(5.15 m),6—8月正值农田灌溉期,埋深急剧增加,此后回升较快;II区属于人工开采型[21 ] ,动态曲线虽同为“N”型,但夏季较I区呈逐渐增加趋势,尽管7月降水达到峰值,但由于同期农业开采量增加,埋深反而持续增加(从春季3.75 m增加至夏末4.05 m),随后缓慢回升;III区是山地水源区,属于降水入渗-径流型,为“M”型动态,3—4月受冻融水补给影响埋深较小(2.98 m),5—6月略有增加(3.02 m),夏季降水补给使水位回升.整体上,奈曼旗地下水埋深月变化主要受I区地下水埋深影响,变化趋势较为一致,但幅度略小. ...

... 同时,气候干旱化趋势进一步加剧了农业地下水开采强度,葛小东等[22 ] 指出,在保持粮食产量稳定前提下,奈曼旗年降水量减少1%,灌溉用水量相应增加0.94%.尤其2000年以后,3个分区地下水埋深变化差异逐渐增强,I区灌溉集中,地下水用水量显著增加,另外该分区靠近开鲁地下水漏斗区侧向补给减少;II区局部区域大沁他拉镇由于城区集中供水,形成明显的地下水超采区[21 ] ;而III区近30年来平均降水量均呈明显下降趋势[10 ] ,是导致该区域地下水埋深增加的重要因素. ...

科尔沁沙地水资源投入对粮食生产的影响定量研究:以奈曼旗为例

2

2012

... 奈曼旗地下水埋深年内变化主要受降水补给、地形地貌以及开发利用强度等共同作用.I区为农业用水集中区,受降水入渗、农业灌溉用水影响,7月地下水埋深较深,与灌溉高峰期吻合,地下水埋深月度动态与玉米生育期需水规律高度相关,4月春灌、5月播种、6—7月夏灌,9—10月收割[22 ] .II区地下水埋深较浅,受蒸发排泄和降雨入渗双重影响,年内埋深最小值出现在3—4月,最大值出现在8月左右.由于沙地植被生长季期间温度高,蒸发量大,降雨后大量水分通过植被冠层截留和地表蒸发过程流失,减少了深层渗漏对地下水的补给量;同时,沙地植被通过根系吸收地下水补充水分,导致生长季时期地下水埋深增加[23 ] .III区为浅山丘陵区,耕地面积848.67 km2 ,以坡耕雨养农田为主,水浇地面积仅为21.22 km2 ,占耕地总面积的2.5%[24 ] ,因此,受灌溉开采影响较小,年内地下水埋深主要受降水和冰雪融水影响. ...

... 同时,气候干旱化趋势进一步加剧了农业地下水开采强度,葛小东等[22 ] 指出,在保持粮食产量稳定前提下,奈曼旗年降水量减少1%,灌溉用水量相应增加0.94%.尤其2000年以后,3个分区地下水埋深变化差异逐渐增强,I区灌溉集中,地下水用水量显著增加,另外该分区靠近开鲁地下水漏斗区侧向补给减少;II区局部区域大沁他拉镇由于城区集中供水,形成明显的地下水超采区[21 ] ;而III区近30年来平均降水量均呈明显下降趋势[10 ] ,是导致该区域地下水埋深增加的重要因素. ...

沙丘土壤含水量与地下水埋深时空变化特征

1

2020

... 奈曼旗地下水埋深年内变化主要受降水补给、地形地貌以及开发利用强度等共同作用.I区为农业用水集中区,受降水入渗、农业灌溉用水影响,7月地下水埋深较深,与灌溉高峰期吻合,地下水埋深月度动态与玉米生育期需水规律高度相关,4月春灌、5月播种、6—7月夏灌,9—10月收割[22 ] .II区地下水埋深较浅,受蒸发排泄和降雨入渗双重影响,年内埋深最小值出现在3—4月,最大值出现在8月左右.由于沙地植被生长季期间温度高,蒸发量大,降雨后大量水分通过植被冠层截留和地表蒸发过程流失,减少了深层渗漏对地下水的补给量;同时,沙地植被通过根系吸收地下水补充水分,导致生长季时期地下水埋深增加[23 ] .III区为浅山丘陵区,耕地面积848.67 km2 ,以坡耕雨养农田为主,水浇地面积仅为21.22 km2 ,占耕地总面积的2.5%[24 ] ,因此,受灌溉开采影响较小,年内地下水埋深主要受降水和冰雪融水影响. ...

浅谈奈曼旗南部山区农业灌溉水资源开发利用技术

2

2022

... 奈曼旗地下水埋深年内变化主要受降水补给、地形地貌以及开发利用强度等共同作用.I区为农业用水集中区,受降水入渗、农业灌溉用水影响,7月地下水埋深较深,与灌溉高峰期吻合,地下水埋深月度动态与玉米生育期需水规律高度相关,4月春灌、5月播种、6—7月夏灌,9—10月收割[22 ] .II区地下水埋深较浅,受蒸发排泄和降雨入渗双重影响,年内埋深最小值出现在3—4月,最大值出现在8月左右.由于沙地植被生长季期间温度高,蒸发量大,降雨后大量水分通过植被冠层截留和地表蒸发过程流失,减少了深层渗漏对地下水的补给量;同时,沙地植被通过根系吸收地下水补充水分,导致生长季时期地下水埋深增加[23 ] .III区为浅山丘陵区,耕地面积848.67 km2 ,以坡耕雨养农田为主,水浇地面积仅为21.22 km2 ,占耕地总面积的2.5%[24 ] ,因此,受灌溉开采影响较小,年内地下水埋深主要受降水和冰雪融水影响. ...

... III区:保护天然植被,增强水源涵养.通过小流域综合治理工程,采取截、蓄、留、引等多种措施提高雨水利用率[15 ] .同时,南部山区河流有半数以上河床粗砂厚度在2~5 m,透水性极强,可开发利用河床潜流资源,在枯水季节引水灌溉[24 ] . ...

降水入渗补给量随地下水埋深变化的实验研究

1

2007

... 地下水埋深年际变化受补给量减少和开采量增加两个因素影响.补给量减少源于两方面,一是气候暖干化导致地表水体萎缩,二是上游对地下水侧向径流的截取[14 ] .作为研究区地下水的主要补给源,降水入渗效率随埋深增加而显著降低,李亚峰等[25 ] 通过8 m固定埋深地中蒸渗仪的观测证实,降水对地下水补给最佳埋深为3 m以内.这一机理解释了2000年以前因补给能力较强,埋深波动相对平缓;此后随着补给效率的大幅降低,地下水埋深显著增加. ...

变化环境下地下水埋深动态特征及驱动因素分析

1

2018

... 土地利用类型对地下水埋深的影响表现在两方面:一是不同土地利用类型在降水入渗能力上有着明显的影响,规律为林地>草地>耕地>盐碱地>居民用地[26 ] .二是不同土地利用类型对地下水需求量不同,引起地下水输出的再分配,例如,耕地面积和建筑面积的增加,导致地下水开采量增加.另外,人类活动影响越强烈的地区降水入渗强度越小[27 ] .奈曼旗I区地下水埋深增加主要是高强度农业灌溉导致.II区沙地渗透性强,对降水响应敏感且蒸发损失大.III区在2010年前后经历了大规模的林地和草地被开垦为农田的过程[12 ] ,对地下水的入渗以及补给效率有所影响,因此,保持该区域山地林区覆盖能改善地下水补给. ...

吉林省中部土地利用/覆被变化对水资源环境影响研究

1

2005

... 土地利用类型对地下水埋深的影响表现在两方面:一是不同土地利用类型在降水入渗能力上有着明显的影响,规律为林地>草地>耕地>盐碱地>居民用地[26 ] .二是不同土地利用类型对地下水需求量不同,引起地下水输出的再分配,例如,耕地面积和建筑面积的增加,导致地下水开采量增加.另外,人类活动影响越强烈的地区降水入渗强度越小[27 ] .奈曼旗I区地下水埋深增加主要是高强度农业灌溉导致.II区沙地渗透性强,对降水响应敏感且蒸发损失大.III区在2010年前后经历了大规模的林地和草地被开垦为农田的过程[12 ] ,对地下水的入渗以及补给效率有所影响,因此,保持该区域山地林区覆盖能改善地下水补给. ...

开鲁县灌溉水利用系数测算及农业节水潜力与对策分析

1

2021

... I区:优化灌溉技术,减少农业用水.奈曼旗地下水可开采量30 145万m3 ,能用于耕地灌溉水量仅为21 063万m3 ,最多可支撑灌溉面积12万hm2 的高标准农田[15 ] .有研究对奈曼旗北部相邻区域开鲁县灌溉水利用方式进行研究表明,膜下滴灌灌溉水利用系数最高(0.898)[28 ] .因此,有必要在该区域调整农业结构、发展低耗水高蓄水品种、提高农业用水效率和区域水资源承载力,改善区域水资源环境. ...

不同回灌条件下通辽市科尔沁区的地下水位响应研究

1

2024

... II区:严格控制开采,实施人工回灌.尤其大沁他拉镇超采严重区,可采取人工回灌方式促进地下水位恢复.借鉴前人对科尔沁区地下水漏斗回灌补给方案,采用“河道+回灌井”复合补给模式,在丰、平年和枯水年均可显著提升地下水位,丰水年效果最佳[29 ] . ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号