科尔沁沙地典型坨甸相间区景观格局变化及其驱动因子

方海富 , 1 , 2 , 李玉霖 , 1 , 李衍青 2 , 3 , 莫雨茵 3 , 詹瑾 4 , 罗志佳 3

1.中国科学院西北生态环境资源研究院 干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室/奈曼沙漠化研究站,甘肃 兰州 730000

2.中国科学院大学,北京 100049

3.广西师范大学 环境与资源学院,广西 桂林 541004

4.甘肃省治沙研究所,甘肃 兰州 730070

Changes in landscape patterns and their driving factors of the typical dune alternated with meadow area in the Horqin Sandy Land

Fang Haifu , 1 , 2 , Li Yulin , 1 , Li Yanqing 2 , 3 , Mo Yuyin 3 , Zhan Jin 4 , Luo Zhijia 3

1.State Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands / Naiman Desertification Research Station,Northwest Institute of Eco-Environment and Resource,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China

3.College of Environment and Resource,Guangxi Normal University,Guilin 541004,Guangxi,China

4.Gansu Desert Control Research Institute,Lanzhou 730070,China

通讯作者: 李玉霖(E-mail: liyl@lzb.ac.cn )

收稿日期: 2025-05-18

修回日期: 2025-06-30

基金资助:

内蒙古自治区防沙治沙科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目 . 2024JBGS0005-2

Received: 2025-05-18

Revised: 2025-06-30

作者简介 About authors

方海富(1994—),男,甘肃庆阳人,博士研究生,主要从事景观生态学研究E-mail:haifufang@126.com

, E-mail:haifufang@126.com

摘要

科尔沁沙地典型坨甸相间区作为主要生态脆弱区,其景观格局变化直接反映人类活动与气候变化的交互作用。本研究基于2000—2020年土地利用数据集,以降雨、蒸散发、土壤湿度、水体面积和人口数量为驱动因子,利用ArcGIS和Fragstats软件,分析2000—2020年该研究区的景观格局时空动态特征和驱动因素。结果表明:草地、未利用土地和耕地是科尔沁沙地典型坨甸相间地区的主要景观类型;草地和水域的面积逐渐降低,景观破碎化增加,连通性降低,形状相对复杂化,景观异质性呈现下降趋势;气候变化可改变研究区植被覆盖的空间配置,促使沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型;人口变化可通过土地利用多元化增加了景观类型的丰富度。因此,气候和人口变化可共同驱动景观格局的转型,明晰研究区的时空差异,优化景观格局,为该区域防沙治沙生态战略决策提供技术支撑。

关键词:

科尔沁沙地 驱动因子 景观格局 土地利用 时空变化

Abstract

As a major ecologically fragile area, the landscape pattern changes in the typical dune alternated with meadow area in Horqin sand directly reflect the interaction between human activities and climate change. Based on the 2000-2020 land use dataset, this study extracted and analyzed the spatial and temporal dynamic characteristics and driving factors of the landscape pattern in the study area from 2000 to 2020, using rainfall, evapotranspiration, soil moisture, Water body area and population size as the driving factors, and using the ArcGIS and Fragstats software. The results show that grassland, unused or other land and cropland were the main landscape types(>93%)in the interspersed areas of dune alternated with meadow area in Horqin sand, the area of grassland and water area gradually decrease, landscape fragmentation increases, connectivity decreases, shape is relatively complex, and landscape heterogeneity shows a decreasing trend. climate change can change the spatial configuration of vegetation cover in the study area, which can lead to the transition of sandy landscapes from a continuous matrix to a fragmentation pattern; and demographic changes can increase the richness of landscape types through land-use diversification. Therefore, climate change and population change can jointly drive the transformation of the landscape pattern, clarify the spatial and temporal differences in the study area, optimize the landscape pattern, and provide technical support for the ecological strategy of sand control and prevention in the region.

Keywords:

Horqin Sandy Land driving factor landscape pattern land use spatial and temporal variation

本文引用格式

方海富, 李玉霖, 李衍青, 莫雨茵, 詹瑾, 罗志佳. 科尔沁沙地典型坨甸相间区景观格局变化及其驱动因子 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(4): 285-294 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00181

Fang Haifu, Li Yulin, Li Yanqing, Mo Yuyin, Zhan Jin, Luo Zhijia. Changes in landscape patterns and their driving factors of the typical dune alternated with meadow area in the Horqin Sandy Land . Journal of Desert Research

0 引言

景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] 。自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] 。随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] 。近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] 。自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] 。因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现。

土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] 。在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] 。农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] 。森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化。这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响。

气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] 。气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] 。从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] 。人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] 。因此,对生态水文结构和功能具有显著影响。

科尔沁沙地位于中国东北地区,是典型的半干旱生态脆弱敏感区[23 ] 。该区域以流动、半固定沙丘与丘间低地交错分布,形成了典型的坨(沙丘)甸(低地)地貌,具有独特的生态格局,是传统放牧与农耕的核心区。其典型的坨甸相间地貌是自然过程和人为活动长期作用的结果,空间上形成明显的异质性特征。近年来,受气候变化和人类活动双重影响,沙地活化进程加速,甸地退化趋势加剧,导致研究区生态景观格局发生改变。因此,基于科尔沁沙地坨甸相间地区的生态环境背景,应用2000—2020年的气候、人口和土地利用变化数据,依托ArcGIS空间分析和Fragstats软件,以不同土地景观格局类型为研究单元,结合景观格局指数,运用土地利用类型变化,系统分析科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口变化的关系,为该区域防沙治沙生态战略决策提供技术支撑。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

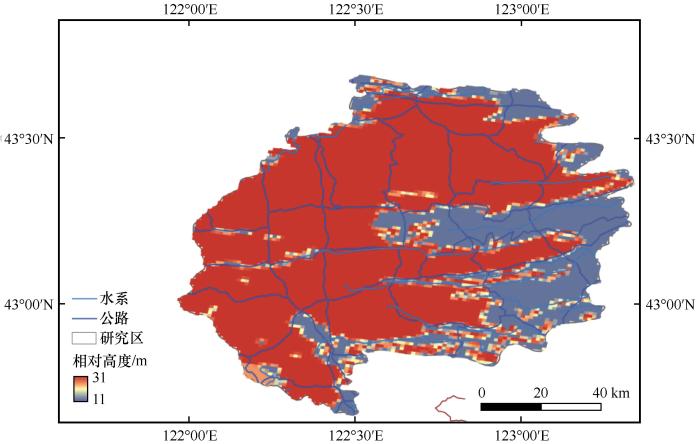

研究区地处内蒙古自治区东部,总面积为7 903 km2 (图1 ),主要地貌为低缓起伏沙地、固定和半固定沙丘、丘间低地及沙质平原等[24 -25 ] 。研究区主要由草甸、农田、沙丘和湖泊斑块组成,地貌特征尤为突出,属科尔沁沙地典型坨甸相间地区。研究区属温带半干旱大陆性季风气候,年降水量272.5~467.5 mm,降水集中在夏季[25 -26 ] 。植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] 。近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导。

图1

图1

研究区位置

Fig.1

Geographic location of the study area

1.2 数据来源

降水、蒸散发、土壤湿度和水体面积数据资料由国家地球系统科学数据中心(https://www.geodata.cn )提供,空间分辨率500 m。人口数量数据来自内蒙古自治区通辽市和辽宁省相关统计年鉴。土地利用数据资料来自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www. resdc.cn ),空间分辨率为30 m(对分辨率为30 m数据进行重采样到500 m),选取科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000、2005、2010、2015、2020年的土地利用数据,综合考虑研究区的地形地貌和生态特征,分为6个地类(耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地)。

1.3 研究方法

1.3.1 数据处理

在类型水平上选取景观斑块数(NP )、景观斑块密度(PD )、最大斑块指数(LPI )、景观形状指数(LSI )、聚集指数(AI )和景观分裂指数(DIVSION );在景观水平上选取了蔓延度指数(CONTAG )、香农多样性指数(SHDI )和香农均匀度指数(SHEI )。

N P = ∑ i = 1 n n i (1)

式中:ni 为第i 类景观的斑块数,若计算整体景观则对所有类型求和。

P D = N / A (2)

式中:N 代表斑块的数量;A 表示斑块的总面积。PD 用于衡量景观中斑块的分布状况,数值的增大意味着景观破碎化程度加剧,同时表现出更高的景观异质性。

L P I = ( a m a x / A ) × 100 (3)

式中:a max 为景观中面积最大的斑块的面积;A 为景观总面积。

L S I = P i / Π A i (4)

式中:Pi 是第i 类型斑块的周长;Ai 是第i 类型的景观要素面积。

A I = g i i m a x ( g i i ) × 100 (5)

式中:gii 代表同类型斑块之间的邻接边数;max(gii )表示理论最大邻接边数。

D I V S I O N = 1 - ∑ j = 1 n a j A 2 (6)

式中:A 表示类型总面积;a j j 的面积;n 为该类型的斑块总数。

C O N T A G = 1 + ∑ i = 1 m ∑ k = 1 m ( P i ) g i k ∑ k = 1 m g i k ( l n P i ) g i k ∑ k = 1 m g i k 2 l n m (7)

式中:P i i 占整个景观的面积比例;m为景观中斑块类型的总数;g i k i 类型斑块和k 类型斑块毗邻的数目。

S H D I = ∑ i = 0 m [ ( P i ) × l n ( P i ) ] (8)

式中:Pi 为景观类型i 所占面积比例;m 为景观类型的分类数量。

S H E I = - ∑ i = 1 m ( P i × l n P i ) / l n m (9)

式中:m 为景观中斑块类型的总数;Pi 是第i 类斑块占景观总面积的比例。SHEI =0,表明景观仅由一种拼块组成,无多样性;SHEI =1,表明各拼块类型均匀分布,有最大多样性。

1.3.2 数据分析

应用ArcGIS10.2软件处理研究区2000、2005、2010、2015、2020年的土地利用数据,获取分析景观格局需要的数据,采用Fragstats4.3软件计算土地利用类型的景观格局指数,结合研究区的实际状况,选取NP 、PD 、LPI 、LSI 、AI 、DIVSION 、SHDI 、SHEI 和CONTAG 共9个景观格局指数进行分析。利用JMP18.0软件对景观格局指数与驱动因子(降水、蒸散发、土壤湿度、水体面积和人口)进行Pearson多元相关性分析。

2 结果

2.1 气候因素

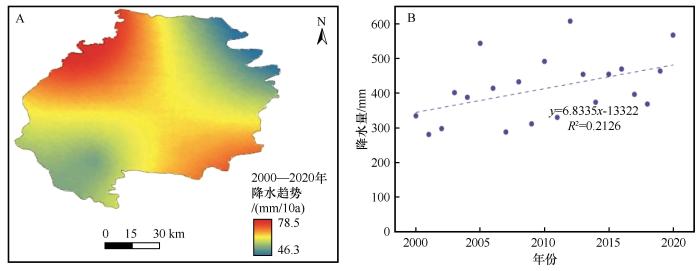

从空间尺度来看,研究区2000—2020年降水变化率差异明显,西北和东南地区降水变化率明显高于西南和东北地区(图2 ),也说明气候波动背景下空间区域降水的重分配过程。从时间尺度上来看,呈现波动状态,整体呈微弱的上升趋势。其中,2001年降水量最低(280 mm),2012年降水量达到最高(607 mm),之后有微弱的下降趋势。

图2

图2

2000—2020年研究区降水的时空变化率

Fig.2

Temporal and spatial variation of rainfall in the study area from 2000 to 2020

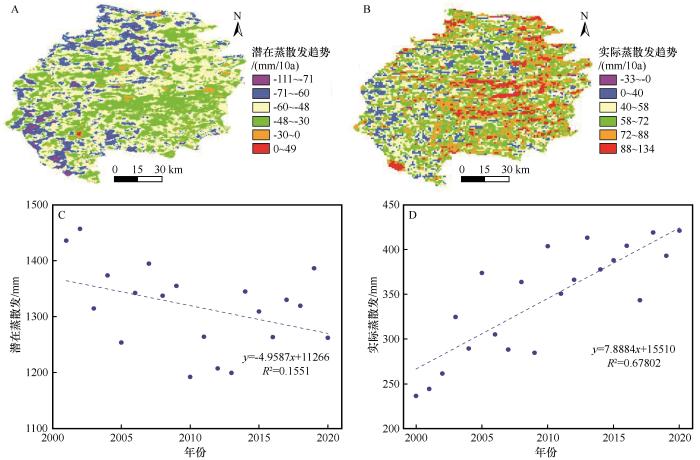

从空间尺度来看,研究区2000—2020年潜在蒸散发(PET )和实际蒸散发(ET )均是西部地区蒸散发变化率高于东部地区,整个研究区PET 变化率显著下降,西部降幅明显高于东部(图3 )。而ET 区域差异明显,东部呈现明显上升的趋势,西部呈现下降的趋势。从时间尺度来看,PET 和ET 均呈现出波动起伏的状态,整体来看PET 呈现微弱的下降趋势,从2000—2010年呈现逐渐下降的趋势,在2010年达到最低(11 922 mm),2010—2020年略有上升的趋势。而ET 呈现逐渐上升的趋势,2000年最低(236 mm),2020年最高(421 mm)。

图3

图3

2000—2020年研究区潜在和实际蒸散发的时空变化率

Fig.3

Temporal and spatial variation of potential and actual evapotranspiration in the study area from 2000 to 2020

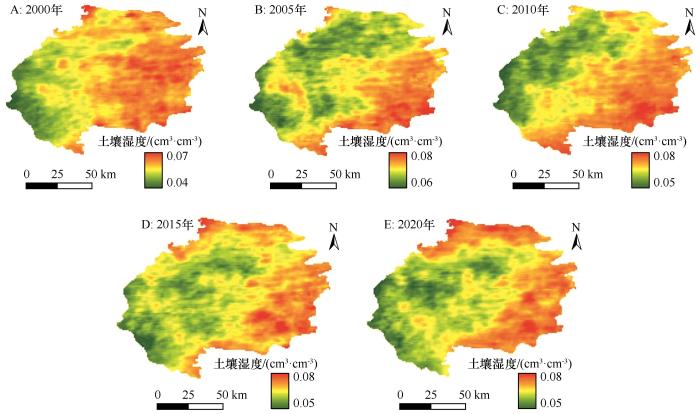

研究区2000—2020年土壤湿度呈现先增后降的波动状态,最高值从2000年的0.07 cm3 ·cm-3 增长到2020年的0.08 cm3 ·cm-3 ,最低值从0.04 cm3 ·cm-3 增长到0.05 cm3 ·cm-3 (图4 )。其中,在2000—2005年土壤湿度增高幅度最大,最低值从0.04 cm3 ·cm-3 增长到0.06 cm3 ·cm-3 ;在2005年之后土壤湿度最高值基本保持不变。从空间尺度来看,西部地区土壤湿度明显低于东部地区。

图4

图4

2000—2020年研究区土壤湿度(cm3 ·cm-3 )空间变化

Fig.4

Spatial and temporal variation of soil moisture (cm3 ·cm-3 ) in the study area from 2000-2020

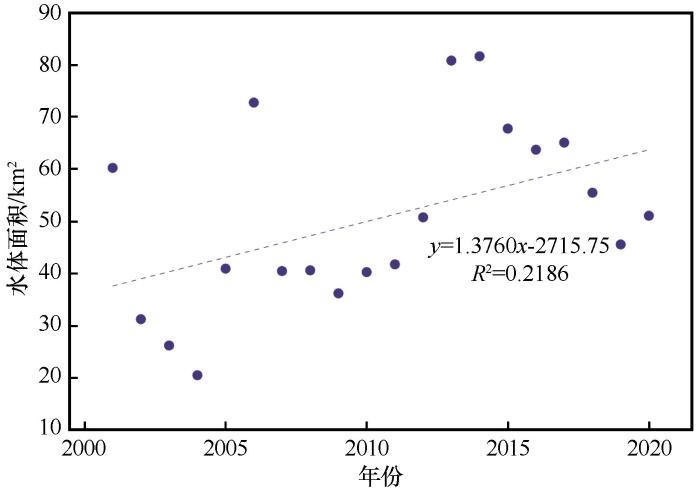

研究区2000—2014年水体面积呈现显著增加的趋势,在2014年达到水体面积最大(81 km2 ),而2014—2020年水体面积逐渐降低。而在这段时间里,水体面积整体呈现显著上升的趋势,但拟合度较低,因此年际动态变化较大(图5 )。

图5

图5

2000—2020年研究区水体面积变化

Fig.5

Changes in the size of water bidies in the study area from 2000 to 2020

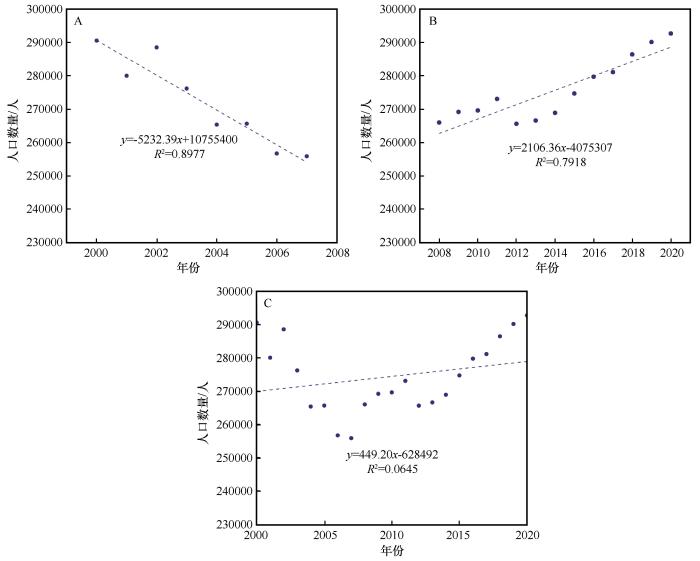

2.2 人口

研究区2000—2020年人口呈现先降后增的波动状态(图6 )。其中,2000—2007年呈现逐渐降低的趋势,在2007年人口数量最低(255 853人),2008—2020年呈现逐渐增长的趋势,在2020年人口数量最高(292 696人)。

图6

图6

2000—2020年研究区人口变化

Fig.6

Changes in population size in the study area from 2000 to 2020

2.3 土地利用变化

研究区2000—2020年的不同土地类型发生明显变化,耕地和林地面积变化较小,草地和水域面积呈现逐渐降低的趋势,建设用地和未利用土地面积呈现逐渐增加的趋势。在该研究区,草地面积最大,占该研究区总面积的一半多,其次是未利用土地和耕地,水域、林地和建设用地面积占比相对较小(表1 )。

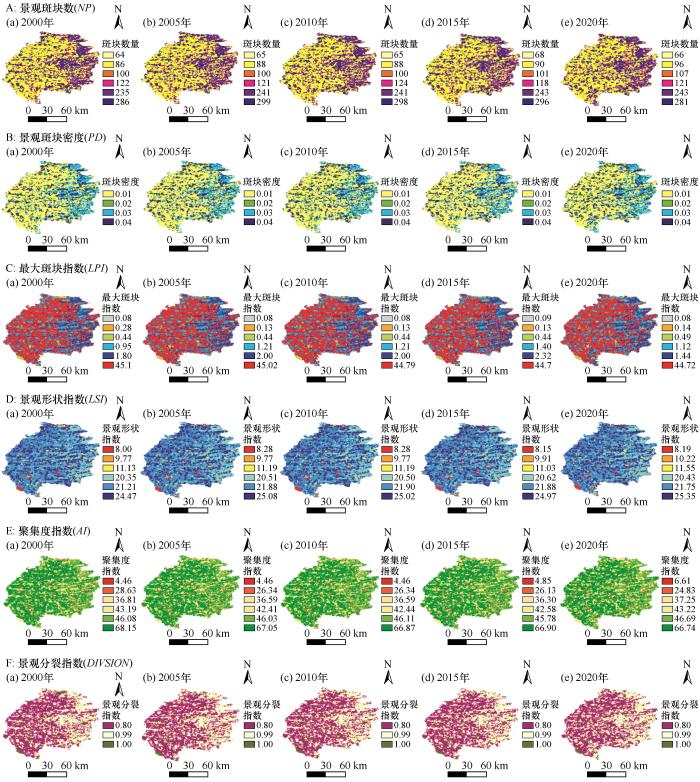

2.4 景观格局指数变化

研究区2000—2020年的不同土地景观类型水平如图7 所示。在NP 方面,2000—2020年整体呈现先增后降的趋势。其中,2000—2005年明显增加,而2005—2020年出现逐渐下降的趋势。从空间上来看,西部景观斑块数量明显低于东部。在PD 方面,从空间和时间尺度来看,变化相对较小。在LPI 方面,呈现逐渐下降的趋势,从45.1下降到44.71,优势斑块(LPI >40)面积缩减了,2015年后小斑块(LPI <0.5)数量增加,说明外界干扰导致景观零碎化。在LSI 方面,呈现先增后降再升的趋势,而且西部景观形状指数明显高于东部。在AI 方面,2000—2020年整体呈现先降后增的波动趋势,整体下降约2.1%,景观连通性缓慢减弱。其中,2000—2015年,持续下降(年均下降0.3%),而2015—2020年出现轻微回升。从空间来看,AI <30的区域不断扩大,则科尔沁沙地沙化边缘带景观离散化进一步加剧。在DIVSION 方面,2000—2020年的变化无显著差异,但又局部区域分裂度增加,而DIVSION 值始终较高,说明景观整体性呈现破碎化状态。

图7

图7

2000—2020年科尔沁沙地坨甸相间地区不同土地景观类型水平的变化

Fig.7

Changes in the level of different land landscape types in the study area from 2000 to 2020

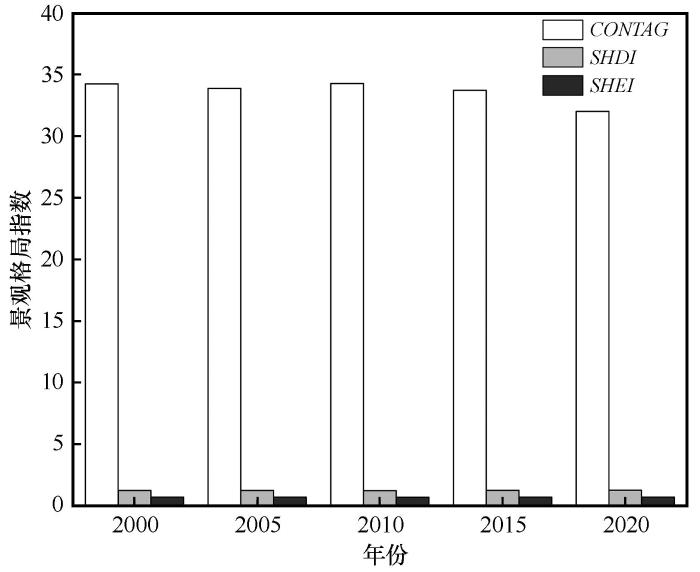

2000—2020年该研究区景观水平如图8 所示,CONTAG 指数呈现逐渐降低的趋势,则景观连通性减弱;2000—2010年,SHDI 和SHEI 指数同步下降,则景观类型的简化和生态系统出现退化,而2010—2020年,SHDI 和SHEI 指数同步增长,则生态质量有所回升。

图8

图8

2000—2020年研究区景观格局指数变化

Fig.8

Changes in landscape pattern index in the study area from 2000 to2020

2.5 驱动因子与景观格局的相关性

研究区降水与NP 呈显著正线性相关(表2 )。实际蒸散发和土壤湿度与NP 和LSI 呈极显著正相关,与AI 具有极显著负相关。水体面积与NP 显著正线性相关,与AI 具显著负相关。而人口数量变化与SHDI 极显著正相关。

3 讨论

本研究通过对科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000—2020年气候变化与景观格局系统分析,揭示了半干旱区气候-景观格局响应的复杂机制。土地利用类型变化是景观格局的驱动因子[28 ] ,耕地、草地和未利用土地是该研究区的主要景观格局,其面积占研究区总面积的93%左右,主导了科尔沁沙地典型坨甸相间地区的景观格局的空间特征和未来演变趋势。2000—2020年草地面积呈逐渐降低的趋势,未利用土地呈逐渐增加的趋势,耕地呈现波动状态,但波动起伏不大,可能是人类干扰与干旱化双重作用,这与沈飞雪[29 ] 研究结果相似。草地面积减少,这与景观类型NP 、LPI 和AI 指数下降有关,与实际蒸散发相吻合,导致草地斑块被侵蚀,核心面积缩减,斑块连接性减弱,形成离散的分布格局。未利用地等扩张,呈扩散式蔓延(CONTAG 下降),与草地退化区空间耦合,风蚀加剧造成表土流失,植被恢复力下降,形成半干旱区“草地持续退缩-沙地不断扩张”的典型异质性模式,与邹亚东等[30 ] 研究结果吻合,草地斑块景观优势度下降,景观异质性与破碎化程度增加。2000—2020年建设用地逐渐扩张,而水域面积呈现逐渐降低,与气候变化和人口变化等因素有关,城镇化进程加速、新能源开发推进和东北振兴战略推动工业园区建设等直接侵占生态空间导致水域面积降低,也揭示了科尔沁沙地典型坨甸相间地区半干旱区城镇化过程中水资源约束的严峻性。本研究发现景观格局指数CONTAG 逐渐降低,主要是在于该研究区沙化加剧、土地利用多样化和人口增加导致景观中聚集度减少。SHDI 和SHEI 先降后升,可能与初期植被退化生态系统单一和人口数量减少有关,导致物种多样性下降和景观均匀度低,这与王晓璐等[31 ] 研究结果相似,景观多样性受土地类型和人口数量的影响。研究发现景观指数与土壤湿度、ET 、水体面积和人口数量具有较强的相关性,说明科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口因素密切相关。

不同区域土地利用变化受气候因素(如降雨、蒸散发、水体面积)和人口的影响[32 ] 。而科尔沁沙地典型坨甸相间地区属于敏感的生态脆弱区,该区域气候变化与土地利用变化特别复杂。在全球变化的背景下,城镇化迅速加快,人口不断增长,土地利用发生明显变化[33 ] ,人类活动对景观格局具有显著影响[34 -35 ] 。在该研究区2000—2020年蒸散发与ET 与NP 和LSI 指数显著正相关,则蒸散发可促进植物生长,不同植被之间具有较大响应,植物竞争加剧,形成复杂的斑块边缘,而与AI显著负相关,则沙地蒸散发空间异质性增强,优势植被扩散能力较强,导致斑块分布分散。这揭示了蒸散发对景观格局的调控机制,水分流失加快,植被恢复促使地类斑块分裂,形成复杂的边缘,导致聚集度降低。而在半干旱地区,蒸散发增强加速了土地的破碎化,沙化土地斑块不规则扩张,进一步削弱了景观连通性。因此,气候变化通过改变植被覆盖的空间配置,驱动着科尔沁沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型,未来需结合水分利用效率优化景观管理策略。人口数量与景观SHDI 呈显著正相关,人口压力可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度,因此,人口变化对半干旱区景观多样性具有关键的调控作用。

4 结论

通过对2000—2020年科尔沁沙地典型坨甸相间地区多尺度分析,在全球变化背景下,探究气候和人口变化-景观格局响应研究的因果关系。①草地、未利用土地和耕地是该研究区的主要景观类型,占总面积的93%左右,草地面积呈现逐渐下降的趋势,而未利用土地呈现逐渐增加的趋势;②草地和水域面积呈现逐渐降低的趋势,草地和水域的景观破碎化增加,连通性降低,形状相对复杂化,景观异质性呈现下降的趋势;③人口变化可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度;④气候变化可改变科尔沁沙地典型坨甸相间地区植被覆盖的空间配置,促使沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型。

参考文献

View Option

[1]

朱江 秦岭火地塘林区森林景观格局变化研究

[D].陕西杨凌 :西北农林科技大学 ,2024 .

[本文引用: 1]

[2]

蔡青 基于景观生态学的城市空间格局演变规律分析与生态安全格局构建

[D].长沙 :湖南大学 ,2011 .

[本文引用: 1]

[3]

肖笃宁 ,李秀珍 当代景观生态学的进展和展望

[J].地理科学 ,1997 (4 ):69 -77 .

[本文引用: 1]

[4]

Hargis C D Bissonette J A Turner D L The influence of forest fragmentation and landscape pattern on American martens

[J].Journal of Applied Ecology ,1999 ,36 :157 -172 .

[本文引用: 1]

[5]

武晶 ,刘志民 生境破碎化对生物多样性的影响研究综述

[J].生态学杂志 ,2014 ,33 (7 ):1946 -1952 .

[本文引用: 1]

[6]

赵文武 ,刘月 ,冯强 ,等 人地系统耦合框架下的生态系统服务

[J].地理科学进展 ,2018 ,37 (1 ):139 -151 .

[本文引用: 1]

[7]

白金明 ,王继山 ,许莹 ,等 三江并流区林地与草地景观格局变化及其驱动因子

[J].东北林业大学学报 ,2025 ,53 (3 ):46 -57 .

[本文引用: 1]

[8]

王泉泉 ,王行 ,张卫国 ,等 滇西北高原湿地景观变化与人为、自然因子的相关性

[J].生态学报 ,2019 ,39 (2 ):726 -738 .

[本文引用: 1]

[9]

杨珺 ,李豪 ,马青 ,等 汾河流域土地利用景观格局演变及其驱动因素探究

[J].西北农林科技大学学报(自然科学版) ,2024 ,52 (6 ):83 -94 .

[本文引用: 1]

[10]

阿依吐尔逊·沙木西 ,古丽米热·艾尔肯 ,史彦松 克拉玛依市土地利用景观格局演变的碳排放变化

[J].西南农业学报 ,2024 ,37 (4 ):852 -859 .

[本文引用: 1]

[11]

马小红 ,冯起 ,苏永红 ,等 额济纳绿洲1980-2020年土地利用/覆被变化

[J].中国沙漠 ,2025 ,45 (6 ):1 -11 .

[本文引用: 1]

[12]

王梦竹 ,许珊珊 ,杨夏玲 ,等 南流江流域景观格局变化对水沙过程的影响

[J].中国水土保持 ,2025 (4 ):50 -54 .

[本文引用: 1]

[13]

刘宣园 ,管超毅 ,张明霞 ,等 保护区缓解耕地扩张对喀斯特森林景观破碎化的影响研究

[J].广西师范大学学报(自然科学版) ,2023 ,41 (6 ):202 -210 .

[本文引用: 1]

[14]

Jaeger J A G Bertiller R Schwick C et al Urban permeation of landscapes and sprawl per capita:new measures of urban sprawl

[J].Ecological Indicators ,2010 ,10 :427 -441 .

[本文引用: 1]

[15]

Song Y Chung E Shahid S Spatiotemporal differences and uncertainties in projections of precipitation and temperature in South Korea from CMIP6 and CMIP5 general circulation models

[J].International Journal of Climatology ,2021 ,41 (13 ):5899 -5919 .

[本文引用: 1]

[16]

Zhang G Biradar C M Xiao X Exacerbated grassland degradation and desertification in Central Asia during 2001

[J].Ecological Applications ,2018 ,28 (2 ):442 -456 .

[本文引用: 1]

[17]

刘玉祯 ,赵新全 ,董全民 ,等 放牧对草地生态系统结构与功能影响的研究进展

[J].草地学报 ,2023 ,31 (8 ):2253 -2262 .

[本文引用: 1]

[18]

崔灏 ,韦刚健 青藏高原周缘始新世-渐新世气候转换期风化演变及其对全球及区域气候环境变化的响应

[J].地学前缘 ,2025 ,32 (3 ):274 -287 .

[本文引用: 1]

[19]

Lyu Y Chen H Cheng Z et al Identifying the impacts of land use landscape pattern and climate changes on streamflow from past to future

[J].Journal of Environment Management ,2023 ,345 :118910 .

[本文引用: 2]

[20]

Luo K Tao F Moiwo J P et al Attribution of hydrological change in Heihe River Basin to climate and land use change in the past three decades

[J].Scientific Reports ,2016 ,6 :33704 .

[本文引用: 1]

[21]

Song C Kim W Kim J et al Spatial assessment of land degradation using MEDALUS focusing on potential afforestation and reforestation areas in Ethiopia

[J].land Degradation Development ,2021 ,33 :79 -93 .

[本文引用: 1]

[22]

张晓丽 ,吴勇 ,黄天宝 ,等 昆明市景观格局时空动态变化对人为干扰的响应

[J].西南林业大学学报(自然科学) ,2025 ,45 (1 ):128 -136 .

[本文引用: 1]

[23]

连杰 ,赵学勇 ,左小安 ,等 科尔沁沙地水域景观格局的时空动态:以奈曼旗为例

[J].中国沙漠 ,2012 ,32 (1 ):210 -218 .

[本文引用: 1]

[24]

红格尔 近100年科尔沁沙地土地沙漠化时空变化研究:以科尔沁左翼后旗为例

[D].呼和浩特 :内蒙古师范大学 ,2007 .

[本文引用: 1]

[25]

马扩 科尔沁沙丘-草甸相间地区生态水文协同健康评价与生态安全格局研究

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2023 .

[本文引用: 2]

[26]

赵哈林 ,大黑俊哉 ,李玉霖 ,等 人类放牧活动与气候变化对科尔沁沙质草地植物多样性的影响

[J].草业学报 ,2008 ,17 (5 ):1 -8 .

[本文引用: 1]

[27]

陈雪萍 ,赵学勇 ,张晶 ,等 基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

[J].植物生态学报 ,2023 ,47 (8 ):1082 -1093 .

[本文引用: 1]

[28]

周添红 ,苏思霖 ,马凯 ,等 典型区域土地利用/景观格局对黄河上游水体TN的影响

[J].环境科学 ,2024 ,45 (10 ):5768 -5776 .

[本文引用: 1]

[29]

沈飞雪 基于土地利用强度的植被变化自然-人为交互影响研究

[D].南京 :南京大学 ,2021 .

[本文引用: 1]

[30]

邹亚东 ,何亮 ,张晓萍 ,等 基于GEE数据平台的北洛河流域1970-2019年土地利用结构变化特征

[J].水土保持通报 ,2021 ,41 (6 ):209 -219 .

[本文引用: 1]

[31]

王晓璐 ,王承武 ,蒯欣冉 ,等 乌鲁木齐市土地利用景观格局演变及其生态效应

[J].中南农业科技 ,2025 ,46 (4 ):105 -110 .

[本文引用: 1]

[32]

史美龄 ,王文超 ,宋婷婷 基于RS与GIS的蒙阴县土地利用及景观格局分析

[J].北京测绘 ,2025 ,39 (5 ): 696 -703 .

[本文引用: 1]

[33]

刘芳 ,闫慧敏 ,刘纪远 ,等 21世纪初中国土地利用强度的空间分布格局

[J].地理学报 ,2016 ,71 (7 ):1130 -1143 .

[本文引用: 1]

[34]

柏叶辉 ,李洪忠 ,李向新 ,等 1990年以来4个时期深圳市海岸线与海岸带景观格局及其对人类活动强度的响应

[J].湿地科学 ,2019 ,17 (3 ):335 -343 .

[本文引用: 1]

[35]

Zou L Wang J Bai M Assessing spatial-temporal heterogeneity of China's landscape fragmentation in 1980-2020

[J].Ecological Indicators ,2022 ,136 :108654 .

[本文引用: 1]

秦岭火地塘林区森林景观格局变化研究

1

2024

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

基于景观生态学的城市空间格局演变规律分析与生态安全格局构建

1

2011

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

当代景观生态学的进展和展望

1

1997

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

The influence of forest fragmentation and landscape pattern on American martens

1

1999

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

生境破碎化对生物多样性的影响研究综述

1

2014

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

人地系统耦合框架下的生态系统服务

1

2018

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

三江并流区林地与草地景观格局变化及其驱动因子

1

2025

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

滇西北高原湿地景观变化与人为、自然因子的相关性

1

2019

... 景观格局变化是人类活动与自然过程共同作用下,区域空间异质性的动态演变的外在表征和直观体现[1 -2 ] .自景观生态学理论体系建立以来,景观格局动态变化对生态效益具有显著影响[3 -4 ] .随着全球气候变化加剧和人类活动强度提升,景观破碎化、生境丧失等问题日益突出,促使研究重点转向多尺度、多过程的耦合分析[5 ] .近年来,高分辨率遥感、地理信息系统(GIS)和景观模型的发展为量化景观格局变化提供了新的技术支撑,而生态系统服务评估和可持续发展需求则推动了研究从理论向应用的转变[6 ] .自然因素和人类活动等加剧景观格局的变化[7 -8 ] .因此,景观格局的时空变化不仅是土地利用的变迁过程,也是生态系统结构和功能的体现. ...

汾河流域土地利用景观格局演变及其驱动因素探究

1

2024

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

克拉玛依市土地利用景观格局演变的碳排放变化

1

2024

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

额济纳绿洲1980-2020年土地利用/覆被变化

1

2025

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

南流江流域景观格局变化对水沙过程的影响

1

2025

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

保护区缓解耕地扩张对喀斯特森林景观破碎化的影响研究

1

2023

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

Urban permeation of landscapes and sprawl per capita:new measures of urban sprawl

1

2010

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

Spatiotemporal differences and uncertainties in projections of precipitation and temperature in South Korea from CMIP6 and CMIP5 general circulation models

1

2021

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

Exacerbated grassland degradation and desertification in Central Asia during 2001

1

2018

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

放牧对草地生态系统结构与功能影响的研究进展

1

2023

... 土地利用变化是驱动景观格局演变的核心因素[9 -10 ] .在人类活动与气候变化的双重作用下,土地利用方式的转变直接改变了地表植被覆盖类型,进而影响景观的结构与功能[11 -12 ] .农业扩张导致自然生境破碎化,降低景观连通性[13 ] ;而城市蔓延则加剧景观异质性,形成明显的城乡梯度[14 ] .森林砍伐[15 ] 和草地退化[16 -17 ] 加剧土地荒漠化.这些变化不仅改变景观格局,还会对碳氮循环、生物多样性和水热平衡等生态过程产生深远影响. ...

青藏高原周缘始新世-渐新世气候转换期风化演变及其对全球及区域气候环境变化的响应

1

2025

... 气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] .气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] .从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

Identifying the impacts of land use landscape pattern and climate changes on streamflow from past to future

2

2023

... 气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] .气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] .从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

... [19 -20 ].从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

Attribution of hydrological change in Heihe River Basin to climate and land use change in the past three decades

1

2016

... 气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] .气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] .从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

Spatial assessment of land degradation using MEDALUS focusing on potential afforestation and reforestation areas in Ethiopia

1

2021

... 气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] .气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] .从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

昆明市景观格局时空动态变化对人为干扰的响应

1

2025

... 气候变化是全球环境变化的主要驱动力[18 ] ,正在深刻改变着地表景观格局的组成、结构与功能[19 ] .气温升高、降水格局改变以及极端气候事件频发等气候变化特征,可通过直接或间接方式影响着景观要素的时空分布[19 -20 ] .从直接影响来看,气候变化会改变植被物候、物种分布范围以及生态系统生产力,进而导致森林、草原、耕地等自然景观类型的边界迁移和内部结构重组[21 ] .人口变化是驱动景观格局的关键社会因素,人口数量的变化会通过改变土地利用强度和生产方式,进而影响景观的破碎化、稳定性和多样性等[22 ] .因此,对生态水文结构和功能具有显著影响. ...

科尔沁沙地水域景观格局的时空动态:以奈曼旗为例

1

2012

... 科尔沁沙地位于中国东北地区,是典型的半干旱生态脆弱敏感区[23 ] .该区域以流动、半固定沙丘与丘间低地交错分布,形成了典型的坨(沙丘)甸(低地)地貌,具有独特的生态格局,是传统放牧与农耕的核心区.其典型的坨甸相间地貌是自然过程和人为活动长期作用的结果,空间上形成明显的异质性特征.近年来,受气候变化和人类活动双重影响,沙地活化进程加速,甸地退化趋势加剧,导致研究区生态景观格局发生改变.因此,基于科尔沁沙地坨甸相间地区的生态环境背景,应用2000—2020年的气候、人口和土地利用变化数据,依托ArcGIS空间分析和Fragstats软件,以不同土地景观格局类型为研究单元,结合景观格局指数,运用土地利用类型变化,系统分析科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口变化的关系,为该区域防沙治沙生态战略决策提供技术支撑. ...

近100年科尔沁沙地土地沙漠化时空变化研究:以科尔沁左翼后旗为例

1

2007

... 研究区地处内蒙古自治区东部,总面积为7 903 km2 (图1 ),主要地貌为低缓起伏沙地、固定和半固定沙丘、丘间低地及沙质平原等[24 -25 ] .研究区主要由草甸、农田、沙丘和湖泊斑块组成,地貌特征尤为突出,属科尔沁沙地典型坨甸相间地区.研究区属温带半干旱大陆性季风气候,年降水量272.5~467.5 mm,降水集中在夏季[25 -26 ] .植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] .近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导. ...

科尔沁沙丘-草甸相间地区生态水文协同健康评价与生态安全格局研究

2

2023

... 研究区地处内蒙古自治区东部,总面积为7 903 km2 (图1 ),主要地貌为低缓起伏沙地、固定和半固定沙丘、丘间低地及沙质平原等[24 -25 ] .研究区主要由草甸、农田、沙丘和湖泊斑块组成,地貌特征尤为突出,属科尔沁沙地典型坨甸相间地区.研究区属温带半干旱大陆性季风气候,年降水量272.5~467.5 mm,降水集中在夏季[25 -26 ] .植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] .近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导. ...

... [25 -26 ].植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] .近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导. ...

人类放牧活动与气候变化对科尔沁沙质草地植物多样性的影响

1

2008

... 研究区地处内蒙古自治区东部,总面积为7 903 km2 (图1 ),主要地貌为低缓起伏沙地、固定和半固定沙丘、丘间低地及沙质平原等[24 -25 ] .研究区主要由草甸、农田、沙丘和湖泊斑块组成,地貌特征尤为突出,属科尔沁沙地典型坨甸相间地区.研究区属温带半干旱大陆性季风气候,年降水量272.5~467.5 mm,降水集中在夏季[25 -26 ] .植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] .近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导. ...

基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

1

2023

... 研究区地处内蒙古自治区东部,总面积为7 903 km2 (图1 ),主要地貌为低缓起伏沙地、固定和半固定沙丘、丘间低地及沙质平原等[24 -25 ] .研究区主要由草甸、农田、沙丘和湖泊斑块组成,地貌特征尤为突出,属科尔沁沙地典型坨甸相间地区.研究区属温带半干旱大陆性季风气候,年降水量272.5~467.5 mm,降水集中在夏季[25 -26 ] .植被群落结构单一,以灌木、半灌木和疏林草地为主,植被种类贫乏,覆盖度较低[27 ] .近年来,随着多项生态修复工程的实施,研究区环境显著改变,植被群落结构发生显著变化,当地经济以农牧业为主导. ...

典型区域土地利用/景观格局对黄河上游水体TN的影响

1

2024

... 本研究通过对科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000—2020年气候变化与景观格局系统分析,揭示了半干旱区气候-景观格局响应的复杂机制.土地利用类型变化是景观格局的驱动因子[28 ] ,耕地、草地和未利用土地是该研究区的主要景观格局,其面积占研究区总面积的93%左右,主导了科尔沁沙地典型坨甸相间地区的景观格局的空间特征和未来演变趋势.2000—2020年草地面积呈逐渐降低的趋势,未利用土地呈逐渐增加的趋势,耕地呈现波动状态,但波动起伏不大,可能是人类干扰与干旱化双重作用,这与沈飞雪[29 ] 研究结果相似.草地面积减少,这与景观类型NP 、LPI 和AI 指数下降有关,与实际蒸散发相吻合,导致草地斑块被侵蚀,核心面积缩减,斑块连接性减弱,形成离散的分布格局.未利用地等扩张,呈扩散式蔓延(CONTAG 下降),与草地退化区空间耦合,风蚀加剧造成表土流失,植被恢复力下降,形成半干旱区“草地持续退缩-沙地不断扩张”的典型异质性模式,与邹亚东等[30 ] 研究结果吻合,草地斑块景观优势度下降,景观异质性与破碎化程度增加.2000—2020年建设用地逐渐扩张,而水域面积呈现逐渐降低,与气候变化和人口变化等因素有关,城镇化进程加速、新能源开发推进和东北振兴战略推动工业园区建设等直接侵占生态空间导致水域面积降低,也揭示了科尔沁沙地典型坨甸相间地区半干旱区城镇化过程中水资源约束的严峻性.本研究发现景观格局指数CONTAG 逐渐降低,主要是在于该研究区沙化加剧、土地利用多样化和人口增加导致景观中聚集度减少.SHDI 和SHEI 先降后升,可能与初期植被退化生态系统单一和人口数量减少有关,导致物种多样性下降和景观均匀度低,这与王晓璐等[31 ] 研究结果相似,景观多样性受土地类型和人口数量的影响.研究发现景观指数与土壤湿度、ET 、水体面积和人口数量具有较强的相关性,说明科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口因素密切相关. ...

基于土地利用强度的植被变化自然-人为交互影响研究

1

2021

... 本研究通过对科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000—2020年气候变化与景观格局系统分析,揭示了半干旱区气候-景观格局响应的复杂机制.土地利用类型变化是景观格局的驱动因子[28 ] ,耕地、草地和未利用土地是该研究区的主要景观格局,其面积占研究区总面积的93%左右,主导了科尔沁沙地典型坨甸相间地区的景观格局的空间特征和未来演变趋势.2000—2020年草地面积呈逐渐降低的趋势,未利用土地呈逐渐增加的趋势,耕地呈现波动状态,但波动起伏不大,可能是人类干扰与干旱化双重作用,这与沈飞雪[29 ] 研究结果相似.草地面积减少,这与景观类型NP 、LPI 和AI 指数下降有关,与实际蒸散发相吻合,导致草地斑块被侵蚀,核心面积缩减,斑块连接性减弱,形成离散的分布格局.未利用地等扩张,呈扩散式蔓延(CONTAG 下降),与草地退化区空间耦合,风蚀加剧造成表土流失,植被恢复力下降,形成半干旱区“草地持续退缩-沙地不断扩张”的典型异质性模式,与邹亚东等[30 ] 研究结果吻合,草地斑块景观优势度下降,景观异质性与破碎化程度增加.2000—2020年建设用地逐渐扩张,而水域面积呈现逐渐降低,与气候变化和人口变化等因素有关,城镇化进程加速、新能源开发推进和东北振兴战略推动工业园区建设等直接侵占生态空间导致水域面积降低,也揭示了科尔沁沙地典型坨甸相间地区半干旱区城镇化过程中水资源约束的严峻性.本研究发现景观格局指数CONTAG 逐渐降低,主要是在于该研究区沙化加剧、土地利用多样化和人口增加导致景观中聚集度减少.SHDI 和SHEI 先降后升,可能与初期植被退化生态系统单一和人口数量减少有关,导致物种多样性下降和景观均匀度低,这与王晓璐等[31 ] 研究结果相似,景观多样性受土地类型和人口数量的影响.研究发现景观指数与土壤湿度、ET 、水体面积和人口数量具有较强的相关性,说明科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口因素密切相关. ...

基于GEE数据平台的北洛河流域1970-2019年土地利用结构变化特征

1

2021

... 本研究通过对科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000—2020年气候变化与景观格局系统分析,揭示了半干旱区气候-景观格局响应的复杂机制.土地利用类型变化是景观格局的驱动因子[28 ] ,耕地、草地和未利用土地是该研究区的主要景观格局,其面积占研究区总面积的93%左右,主导了科尔沁沙地典型坨甸相间地区的景观格局的空间特征和未来演变趋势.2000—2020年草地面积呈逐渐降低的趋势,未利用土地呈逐渐增加的趋势,耕地呈现波动状态,但波动起伏不大,可能是人类干扰与干旱化双重作用,这与沈飞雪[29 ] 研究结果相似.草地面积减少,这与景观类型NP 、LPI 和AI 指数下降有关,与实际蒸散发相吻合,导致草地斑块被侵蚀,核心面积缩减,斑块连接性减弱,形成离散的分布格局.未利用地等扩张,呈扩散式蔓延(CONTAG 下降),与草地退化区空间耦合,风蚀加剧造成表土流失,植被恢复力下降,形成半干旱区“草地持续退缩-沙地不断扩张”的典型异质性模式,与邹亚东等[30 ] 研究结果吻合,草地斑块景观优势度下降,景观异质性与破碎化程度增加.2000—2020年建设用地逐渐扩张,而水域面积呈现逐渐降低,与气候变化和人口变化等因素有关,城镇化进程加速、新能源开发推进和东北振兴战略推动工业园区建设等直接侵占生态空间导致水域面积降低,也揭示了科尔沁沙地典型坨甸相间地区半干旱区城镇化过程中水资源约束的严峻性.本研究发现景观格局指数CONTAG 逐渐降低,主要是在于该研究区沙化加剧、土地利用多样化和人口增加导致景观中聚集度减少.SHDI 和SHEI 先降后升,可能与初期植被退化生态系统单一和人口数量减少有关,导致物种多样性下降和景观均匀度低,这与王晓璐等[31 ] 研究结果相似,景观多样性受土地类型和人口数量的影响.研究发现景观指数与土壤湿度、ET 、水体面积和人口数量具有较强的相关性,说明科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口因素密切相关. ...

乌鲁木齐市土地利用景观格局演变及其生态效应

1

2025

... 本研究通过对科尔沁沙地典型坨甸相间地区2000—2020年气候变化与景观格局系统分析,揭示了半干旱区气候-景观格局响应的复杂机制.土地利用类型变化是景观格局的驱动因子[28 ] ,耕地、草地和未利用土地是该研究区的主要景观格局,其面积占研究区总面积的93%左右,主导了科尔沁沙地典型坨甸相间地区的景观格局的空间特征和未来演变趋势.2000—2020年草地面积呈逐渐降低的趋势,未利用土地呈逐渐增加的趋势,耕地呈现波动状态,但波动起伏不大,可能是人类干扰与干旱化双重作用,这与沈飞雪[29 ] 研究结果相似.草地面积减少,这与景观类型NP 、LPI 和AI 指数下降有关,与实际蒸散发相吻合,导致草地斑块被侵蚀,核心面积缩减,斑块连接性减弱,形成离散的分布格局.未利用地等扩张,呈扩散式蔓延(CONTAG 下降),与草地退化区空间耦合,风蚀加剧造成表土流失,植被恢复力下降,形成半干旱区“草地持续退缩-沙地不断扩张”的典型异质性模式,与邹亚东等[30 ] 研究结果吻合,草地斑块景观优势度下降,景观异质性与破碎化程度增加.2000—2020年建设用地逐渐扩张,而水域面积呈现逐渐降低,与气候变化和人口变化等因素有关,城镇化进程加速、新能源开发推进和东北振兴战略推动工业园区建设等直接侵占生态空间导致水域面积降低,也揭示了科尔沁沙地典型坨甸相间地区半干旱区城镇化过程中水资源约束的严峻性.本研究发现景观格局指数CONTAG 逐渐降低,主要是在于该研究区沙化加剧、土地利用多样化和人口增加导致景观中聚集度减少.SHDI 和SHEI 先降后升,可能与初期植被退化生态系统单一和人口数量减少有关,导致物种多样性下降和景观均匀度低,这与王晓璐等[31 ] 研究结果相似,景观多样性受土地类型和人口数量的影响.研究发现景观指数与土壤湿度、ET 、水体面积和人口数量具有较强的相关性,说明科尔沁沙地典型坨甸相间地区景观格局变化与气候和人口因素密切相关. ...

基于RS与GIS的蒙阴县土地利用及景观格局分析

1

2025

... 不同区域土地利用变化受气候因素(如降雨、蒸散发、水体面积)和人口的影响[32 ] .而科尔沁沙地典型坨甸相间地区属于敏感的生态脆弱区,该区域气候变化与土地利用变化特别复杂.在全球变化的背景下,城镇化迅速加快,人口不断增长,土地利用发生明显变化[33 ] ,人类活动对景观格局具有显著影响[34 -35 ] .在该研究区2000—2020年蒸散发与ET 与NP 和LSI 指数显著正相关,则蒸散发可促进植物生长,不同植被之间具有较大响应,植物竞争加剧,形成复杂的斑块边缘,而与AI显著负相关,则沙地蒸散发空间异质性增强,优势植被扩散能力较强,导致斑块分布分散.这揭示了蒸散发对景观格局的调控机制,水分流失加快,植被恢复促使地类斑块分裂,形成复杂的边缘,导致聚集度降低.而在半干旱地区,蒸散发增强加速了土地的破碎化,沙化土地斑块不规则扩张,进一步削弱了景观连通性.因此,气候变化通过改变植被覆盖的空间配置,驱动着科尔沁沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型,未来需结合水分利用效率优化景观管理策略.人口数量与景观SHDI 呈显著正相关,人口压力可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度,因此,人口变化对半干旱区景观多样性具有关键的调控作用. ...

21世纪初中国土地利用强度的空间分布格局

1

2016

... 不同区域土地利用变化受气候因素(如降雨、蒸散发、水体面积)和人口的影响[32 ] .而科尔沁沙地典型坨甸相间地区属于敏感的生态脆弱区,该区域气候变化与土地利用变化特别复杂.在全球变化的背景下,城镇化迅速加快,人口不断增长,土地利用发生明显变化[33 ] ,人类活动对景观格局具有显著影响[34 -35 ] .在该研究区2000—2020年蒸散发与ET 与NP 和LSI 指数显著正相关,则蒸散发可促进植物生长,不同植被之间具有较大响应,植物竞争加剧,形成复杂的斑块边缘,而与AI显著负相关,则沙地蒸散发空间异质性增强,优势植被扩散能力较强,导致斑块分布分散.这揭示了蒸散发对景观格局的调控机制,水分流失加快,植被恢复促使地类斑块分裂,形成复杂的边缘,导致聚集度降低.而在半干旱地区,蒸散发增强加速了土地的破碎化,沙化土地斑块不规则扩张,进一步削弱了景观连通性.因此,气候变化通过改变植被覆盖的空间配置,驱动着科尔沁沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型,未来需结合水分利用效率优化景观管理策略.人口数量与景观SHDI 呈显著正相关,人口压力可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度,因此,人口变化对半干旱区景观多样性具有关键的调控作用. ...

1990年以来4个时期深圳市海岸线与海岸带景观格局及其对人类活动强度的响应

1

2019

... 不同区域土地利用变化受气候因素(如降雨、蒸散发、水体面积)和人口的影响[32 ] .而科尔沁沙地典型坨甸相间地区属于敏感的生态脆弱区,该区域气候变化与土地利用变化特别复杂.在全球变化的背景下,城镇化迅速加快,人口不断增长,土地利用发生明显变化[33 ] ,人类活动对景观格局具有显著影响[34 -35 ] .在该研究区2000—2020年蒸散发与ET 与NP 和LSI 指数显著正相关,则蒸散发可促进植物生长,不同植被之间具有较大响应,植物竞争加剧,形成复杂的斑块边缘,而与AI显著负相关,则沙地蒸散发空间异质性增强,优势植被扩散能力较强,导致斑块分布分散.这揭示了蒸散发对景观格局的调控机制,水分流失加快,植被恢复促使地类斑块分裂,形成复杂的边缘,导致聚集度降低.而在半干旱地区,蒸散发增强加速了土地的破碎化,沙化土地斑块不规则扩张,进一步削弱了景观连通性.因此,气候变化通过改变植被覆盖的空间配置,驱动着科尔沁沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型,未来需结合水分利用效率优化景观管理策略.人口数量与景观SHDI 呈显著正相关,人口压力可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度,因此,人口变化对半干旱区景观多样性具有关键的调控作用. ...

Assessing spatial-temporal heterogeneity of China's landscape fragmentation in 1980-2020

1

2022

... 不同区域土地利用变化受气候因素(如降雨、蒸散发、水体面积)和人口的影响[32 ] .而科尔沁沙地典型坨甸相间地区属于敏感的生态脆弱区,该区域气候变化与土地利用变化特别复杂.在全球变化的背景下,城镇化迅速加快,人口不断增长,土地利用发生明显变化[33 ] ,人类活动对景观格局具有显著影响[34 -35 ] .在该研究区2000—2020年蒸散发与ET 与NP 和LSI 指数显著正相关,则蒸散发可促进植物生长,不同植被之间具有较大响应,植物竞争加剧,形成复杂的斑块边缘,而与AI显著负相关,则沙地蒸散发空间异质性增强,优势植被扩散能力较强,导致斑块分布分散.这揭示了蒸散发对景观格局的调控机制,水分流失加快,植被恢复促使地类斑块分裂,形成复杂的边缘,导致聚集度降低.而在半干旱地区,蒸散发增强加速了土地的破碎化,沙化土地斑块不规则扩张,进一步削弱了景观连通性.因此,气候变化通过改变植被覆盖的空间配置,驱动着科尔沁沙地景观从连续基质向破碎化模式的转型,未来需结合水分利用效率优化景观管理策略.人口数量与景观SHDI 呈显著正相关,人口压力可通过土地利用多元化增加了景观类型丰富度,因此,人口变化对半干旱区景观多样性具有关键的调控作用. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号