科尔沁沙地植物适应性及沙丘植被格局

赵学勇 , 1 , 王海军 2 , 陈雪萍 1 , 卢建男 1 , 杨小菊 1 , 赵思腾 1 , 王瑞雄 1

1.中国科学院西北生态环境资源研究院 奈曼沙漠化研究站/乌拉特荒漠草原研究站,甘肃 兰州 730000

2.内蒙古自治区水文水资源中心,内蒙古 呼和浩特 010020

Adaptability of plants and community patterns of dunes in the Horqin Sandy Land

Zhao Xueyong , 1 , Wang Haijun 2 , Chen Xueping 1 , Lu Jiannan 1 , Yang Xiaojv 1 , Zhao Siteng 1 , Wang Ruixiong 1

1.Naiman Desertification Research Station / Urat Desert-grasland Research Station,Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.Inner-Mongolia Autonomous Region Hydrological and Water Resource Center,Hohhot 010020,China

收稿日期: 2024-07-08

修回日期: 2025-02-10

基金资助:

内蒙古自治区科技厅科技兴蒙项目 . 2021CG0012 国家自然科学基金项目 . 42177456 科技部国家科技基础资源专项 . 2017FY100200

Received: 2024-07-08

Revised: 2025-02-10

作者简介 About authors

赵学勇(1963—),男,内蒙古五原人,博士,研究员,主要从事恢复生态学研究E-mail:zhaoxy@lzb.ac.cn

, E-mail:zhaoxy@lzb.ac.cn

摘要

植物适应性指植物通过对水分与营养元素获取、调节、生长和功能维持等过程获得的在多时空尺度上的特征优化及生存能力,是沙地植被恢复与土地退化防治的理论基础。然而基于沙地沉积物、植物耗水规律、地下水埋深变化与沙地植物群落关系的植物适应性研究不足。针对这一问题,对科尔沁沙地地质沉积特征、不同类型沙丘植被特征及其与地下水埋深的关系进行了综述性研究与分析。结果显示:科尔沁沙地沙质沉积深度沿河及由山地到平原逐步增加,沙地中部沉积深度达到200 m;不同类型沙丘间植物群落特征差异显著,流动沙丘植物组成变化最为明显;地下水埋深增加影响沙地植物分布格局与组成特征,沙丘起伏影响植物与地下水埋深变化的关系。沙地主要植物耗水量为300~450 mm。基于植物耗水量与调查结果,科尔沁沙地的合理造林密度应为225~375株·hm-2 。

关键词:

植物适应性 持续恢复 稳定植被 协同关系 科尔沁沙地

Abstract

Plant adaptability refers to the characteristics optimization and survival ability nourishment of plants on multiple spatial-temporal scales through the processes of water and nutrient elements acquisition, regulation, growth and function maintenance. The sandy land plants in northern China have the characteristics of cold, drought and salt tolerance, wind and sand process resistance, and photophily, which are major basis for species selection, density allocation and management of biological control of desertification, and the theoretical basis for vegetation restoration and land degradation control in sandy land. However, studies on the relationship between sediment, plant water consumption, groundwater depth change and plant community on sandy dune land need to be further strengthened. The results show that the sediment depth of the Horqin Sandy Land gradually increases along the rivers west-eastwards from the mountain to the plain, and the depth of the sandy land in the middle part of the Horqin Sandy Land is the largest, about 200 m. There were significant differences in plant community characteristics among different types of dunes, and the changes in plant composition of mobile dunes were the most obvious. With the increase of land use pressure, groundwater depth increased, which affected the distribution pattern and composition characteristics of plants in Horqin sandy land. Dune fluctuation affects the relationship between plants and groundwater depth change.Water consumption of main plants in sandy land is between 300 mm and 450 mm, which is close to the average annual precipitation. Based on the water consumption of plants and the results of field investigation, the reasonable afforestation density in Horqin Sandy Land was between 225-375 plants per hectare. The restoration rate of desertified land in Horqin Sandy Land has entered a bottleneck period. After 1987, the effect of desertification control was not obvious. This study can provide scientific reference for the protection, control and utilization of desertified land in Horqin Sandy Land and the regions alike.

Keywords:

plant adaptability sustainable restoration stable vegetation synergic relationship Horqin Sandy Land

本文引用格式

赵学勇, 王海军, 陈雪萍, 卢建男, 杨小菊, 赵思腾, 王瑞雄. 科尔沁沙地植物适应性及沙丘植被格局 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(4): 8-15 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00004

Zhao Xueyong, Wang Haijun, Chen Xueping, Lu Jiannan, Yang Xiaojv, Zhao Siteng, Wang Ruixiong. Adaptability of plants and community patterns of dunes in the Horqin Sandy Land . Journal of Desert Research

0 引言

气候变化与过度利用导致土地退化已成为退化生态系统面临的主要制约性挑战[1 ] 。中国北方沙地水热组合条件较好,在稀树草原背景下,可以满足一定规模种植业发展。在过去的100多年,中国北方沙地经历了相对稳定的社会与经济发展,也经历了由于过度放牧、过度开垦、过度樵采和水资源过度利用导致的土地退化,使这里一度成为中国北方土地退化或沙漠化最为严重的地区。经过40多年的治理,土地退化态势得到了一定程度的遏制,但是水资源保有量减小、天然植被退化、人工植被建植难度增加、生态与生产成本上升等挑战依然严重制约着沙地生态改善和社会经济发展。

科尔沁沙地位于西辽河平原,属于温带针阔叶混交林与欧亚草原区的过渡带,气候上属于半干旱与半湿润过渡区,是西辽河水系的沉积过程与气候变化长期作用的结果[2 ] 。随着人类活动影响的加剧,原来的稀树草原环境发生了较大的改变,农田、人工林地、建筑用地、交通用地等增加,未利用土地和草地面积持续减小,土地退化过程受人类活动影响的痕迹越来越重。从1978年中国启动“三北”防护林工程以来,在基于沙地植物适应性研究的基础上,研究者开展了系统的以土地沙漠化防治为主的研究、治理和示范,到20世纪90年初,科尔沁沙地的土地沙漠化过程逐步得到遏制,但是局部退化的现象依然存在。由于气候变化和土地利用压力持续增加,水资源利用过度,科尔沁沙地普遍出现了以地表水体萎缩、地下水位下降、植被受干旱胁迫程度加重、天然植被退化严重为主要特征的生态水文过程,对区域生产、生态与生活构成不同程度的威胁。如何在气候变化和土地利用压力“双增加”的驱动下,缓减水资源制约性,实现沙地生态系统持续恢复,亟待在总结凝练现有水、土、气、生、用研究成果的基础上,提升对植物适应性和沙地生境变化响应的认知,为实施基于立地条件和植物适应性的植被恢复和重建提供理论依据和模式。

本文基于对科尔沁沙地沉积特征、气候变化、沙丘植被特征与地下水埋深变化关系的分析,重点关注气候变化影响下的沙地沉积环境格局及其对水资源分布的影响,不同沙丘生境条件与植被的协同关系,定量分析气候变化和土地覆盖驱动沙地植被演变规律,为提升对沙地植被的适应性认知和管理水平和促进退化生态系统恢复提供理论依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 自然概况

研究区包括科尔沁沙地全境,核心区位于内蒙古通辽市奈曼旗(42°14′40″—43°32′20″N,120°19′40″—121°35′40″E)。植物-土壤-水过程观测研究主要位于奈曼站综合试验区。天然植被为差巴嘎蒿(Artemisia halodendron )、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla )和黄柳(Salix gordejevii )为主的沙地植被,部分是以稀疏榆树分布为主的杂类草草地植被。研究区土壤以沙土为主,部分地区保留了沙质栗钙土和盐碱土。20世纪80年代,研究区平均地下水埋深4~7 m,现在下降到7~14 m。

1.2 研究方法

主要研究基于ArcGIS相关模块,大型植物-土壤水过程观测系统和地下水位自动观测系统[3 ] 。土壤样品分析依托于奈曼站的综合实验室。

沉积观测主要基于研究区的部分土壤剖面成像系统和沙地、农田土壤剖面人工观测样点记录。土壤水分利用TDR和土壤芯烘干法测定,养分元素测定见王明明等[3 ] 。

主要分析软件包括用于试验和观测数据存储的Excel-2010及其以前版本和SPSS 29的Pearson, M-K等模块。

2 观测与研究结果

2.1 沙质沉积改变了地形特征,导致地表过程的差异性

沙地主要指表层以沙物质组成且植被稀疏覆盖为主要特征的土地。地质过程是一个区域地貌形成、水文作用、植被发育和土壤演变的基础,进而影响光、热、水的再分配,对区域气候、生命过程和生产方式产生影响;沉积是沙地形成和修饰地表形态的重要过程,风力作用和水文过程则是沙地形成的主要驱动力。

中国东部沙地生态环境条件脆弱,具有以下几个明显的特点。一是分布在蒙古高原与周边平原省份的交界处,具有明确的地带性特征;二是植被覆盖度较高,发育疏林草原景观;三是水、热条件较好,既可以满足草原植被的发育,又可以支撑一定规模的种植业发展;正是这种脆弱性容易受到过度利用的影响,导致沙漠化的发生与发展。

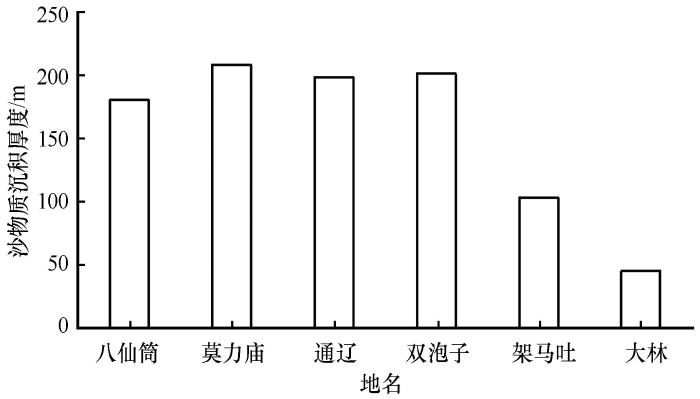

受阴山东西向构造带与新华夏构造活动的影响,沙地总体地势呈现西北高、东南低的特点,发育了厚度不等的沙质沉积,构成了沙地的主要物质基础[4 ] 。如在开鲁县境内沙物质最厚,沉积深度达210 m,八仙筒镇为180 m,莫力庙208 m,在接近东辽河的大林镇只有45 m(图1 )。随着地势由西北向东南逐渐降低,沙质沉积厚度逐步减小[2 ] 。沙质沉积与干旱、大风和河流四季变化形成土地沙漠化的基础,深厚的沙质沉积也为科尔沁沙地较高的地下水资源赋存奠定了基础,维持了稀树的自然植被和种养殖业的发展。

图1

图1

沙物质沉积层厚度空间变化(由西向东排列)

Fig.1

Spatial change of sand deposit in Horqin Sandy Land

结合科尔沁沙地河流由西向东的流向,沙地水-沙一体的特征明显。这种特征支撑了科尔沁沙地灌溉种植业的发展,也注定灌溉不合理用水容易导致河流水系的生态水文学特征变化。中国东部沙地形成的主要物质基础是深厚的沙物质沉积,在很大程度上影响了该区域的陆地储水模式和植物群落分布,决定了生态水文过程的脆弱性。大致沿该沉积物深度变化的方向,依次分布山地乔灌草植被、沙地榆树(Ulmus pumila )-灌丛植被和榆树-蒙古栎(Quercus mongolica )稀树草原植被。

2.2 沙地气候的风动力过程

科尔沁沙地冬春季主要受蒙古高压的控制,西风和西南风作用强劲,是沙尘暴、土壤侵蚀和植物凋落物再分配的主要动力。冬春季漫长寒冷,多风而少雨雪,植被凋枯,农田裸露,构成科尔沁沙地土壤侵蚀、地表重塑、沙丘起伏的动力因素系统,并与河湖沿岸沙物质沉积共同构成了沙丘形成的复合条件。受太平洋暖湿气流的影响,夏季炎热多雨,秋季凉爽而短促,是沙地植被发育的适宜期。

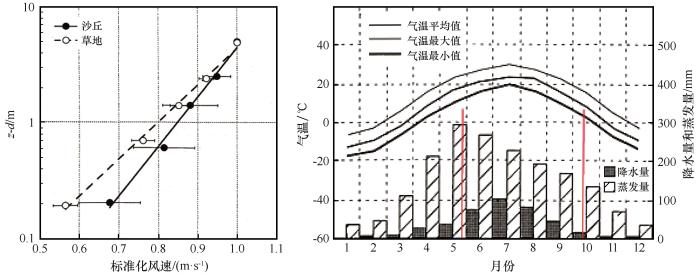

科尔沁沙地过渡带特征明显,多年平均降水量350~500 mm,表现为西北部少、东南部多的格局。春季降水量35~70 mm,夏季250~320 mm,秋季50~70 mm,冬季5~10 mm;风季长达150~180 d,平均风速3~5 m·s-1 ,大于5 m·s-1 起沙风速度的大风事件每年约458次,相当于每天1.25次。多年平均沙尘暴发生日数26 d。春季大风结束时间在5月20日前后,秋季大风开始时间在10月初;与物候期相比,近8个月的植被凋枯期河床裸露,稀疏植被区覆盖更为稀少,流动沙丘区风速明显大于植被覆盖区,为风沙作用、沙丘覆盖形成奠定了气候基础(图2 )[5 ] 。因此,沙地植被建植不仅要考虑生长季节植被的发育,而且要考虑风季植被保存率、覆盖率及风沙活动强度和频率。

图2

图2

科尔沁沙地西南部流动沙丘与草地风速、气温、降水量和蒸发量(1979—1988年平均)

Fig.2

Wind velocity of dune and grassland, and monthly air temperature, precipitation and evaporation

2.3 沙丘植被的组成特征和功能具有明显差别

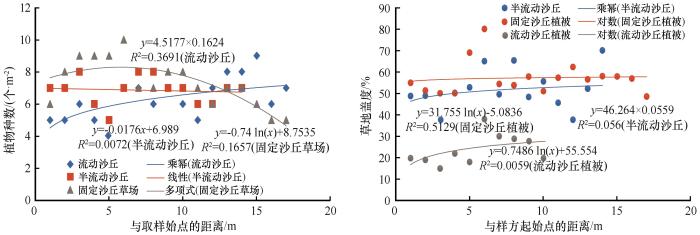

科尔沁沙地植被主要属于华北植物省的辽河平原森林草原州,以过渡性森林草原地带性植被为主,兼有东亚植物区系、达乌里蒙古草原和古北极成分[6 ] ,属于以榆树和蒙古栎为主的稀树草原区。沙地东部植被主要由榆树(Ulmus spp)、蒙古栎(Querlcus mongolica )、五角枫(Acer ginnala )和旱柳(Salix matsudana )等乔木树种和羊草(Leymus chinensis )、赖草(Leymus secalinus )、白草(Pennisetum centrasiaticum )和狗尾草(Setaria viridis )等禾草组成。西部沙丘区植被组成以差巴嘎蒿(Artemisia halondendron )、小叶锦鸡儿(Caragana microphyla )和黄柳(Salix gordjevii )等适沙、旱生植物为优势种。伴生植物以一年生植物马唐(Digitaria ciliaris )、五星蒿(Bassia dasyphylla )、虫实(Corispermum macrocarpum )和沙米(Agriophyllum squarrosum )等为主[6 -7 ] 。沙地植被组成和功能差异显著[8 ] (图3 )。

图3

图3

沙丘植被盖度特征与物种数变化

Fig.3

Plant coverage and species changes in dune areas in Horqin Sandy Land

沙丘是沙地的主要地表类型,具有表层流动、风沙作用明显和植被分布多以斑块状分布为主的特点。流动沙丘、半流动沙丘和固定沙丘植被盖度和物种组成差别明显(图3 )。流动沙丘植被盖度小于半固定与固定沙丘区,但是在流动沙丘的低洼地,常常出现植被盖度大于50%的样点。从物种组成数量来讲,流动沙丘的种类数量最少,但是在流动沙丘区的低洼地、背风坡等部位,集中分布的植被斑块物种数可达15种。

从覆盖度来讲,不同类型沙丘植被特征之间关联性很低,特别是流动沙丘植被覆盖度小于半流动沙丘与固定沙丘,差异性显著(P <0.05);由于受流动沙丘间植被斑块的影响,3种沙丘类型之间的物种多样性差异不显著,反映了沙丘特征对水、肥和光因素的影响,进而影响到植被的特征。在流动沙丘固定时,如何利用流动沙丘间的植被斑块资源,值得进一步研究。

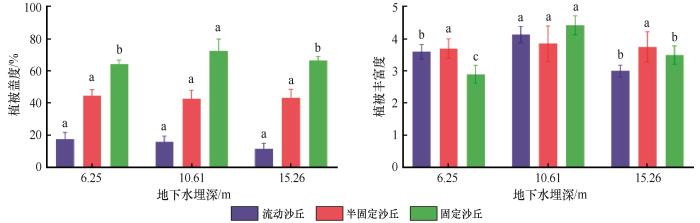

2.4 地下水埋深变化与植被关键特征的关系

随着气候变化与人类活动对沙地生态水文过程影响的加剧[9 -10 ] ,科尔沁沙地植被特征对地下水埋深变化的响应越来越明显(图4 )。

图4

图4

沙地植被盖度、丰富度与地下水埋深的变化关系

注: 小写字母表示差异显著,P <0.05

Fig.4

Plant coverage and abundance in relation to underground water buried depth

地下水埋深变化对植被覆盖度的影响明显,且随着地下水埋深的增加,植被盖度从流动、半固定到固定沙丘呈现增加趋势,但是在10.61 m埋深的地方达到最大。相对而言,植被丰富度对地下水埋深变化的响应较弱[11 ] 。

3 讨论

植物适应性受到光照、水分、养分及其水热格局、地形和区域生态水文过程的影响。随着以人口为核心的消费者群体的增加与多样化,土地利用强度持续增加,对陆表过程的影响越来越深刻。

3.1 沉积物再分配决定了地表形态,进而影响沙丘植被的分布特征

全球气候与土地利用变化已成事实,且对陆表过程产生深刻的影响。然而,这些因素的作用模式和程度又受到陆表特征,特别是地表形态的影响。如果仅从有无植被覆盖来讲,地球从诞生之日起就是一个“荒漠”,直到有了水,才有了生命的基础,开始了环境-生命系统之间的作用-响应-适应模式的延续。科尔沁沙地地表沙质沉积深厚,具有表层结构疏松、存储水分优势明显的特点,也有植被凋枯期与风期重叠的生物气候条件和因物质重新分配而“积沙成丘”的地理基础。沙丘形成改变了地表形态,使得土壤水分、风力作用、植物繁殖条件发生变化[12 ] 。

沙地的沙质沉积并不是均一的,而是以多层沙层、黏土隔水层交互分布的垂直格局为主[13 ] 。

观测资料显示,位于教来河与希拉木伦河之间的农田土壤在30~35 cm深处有一厚度达到1.00~1.50 cm的黏土层,保水效果明显。该层以下到200 cm深度出现2层黏土层。这也是科尔沁沙地植被既有沙地灌丛为主的沙生植被,也保留了具有原始草场特征的羊草草甸草原,或羊草草甸斑块的原因[14 -15 ] 。

3.2 沙漠化改变了沙地的植被特征及其关系

中国东部沙地既具有地带性特征,也具有非地带性特点。地带性特征主要体现在植被组成属于东北亚针阔叶混交林与欧亚草原区的过渡区,植被组成以榆树-蒙古栎稀树草原为主。以榆树为主的植物群落主要分布在沙地西北部,蒙古栎林分布在从海拔300~400 m的丘陵平原到900~1 000 m的山地,林下草层植物常有20~40种,每平方米有植物10~20种[16 ] 。由于人为活动的长期影响,原生蒙古栎林发生退化,榆树稀树草原植被扩展。

科尔沁沙地冬春季主要受蒙古冷高压的控制,盛行偏西、西风或偏北风的影响,夏季则主要受来自太平洋暖湿气流的影响,降水相对集中,水热组合优势明显。冬春季节植被凋枯,覆盖减小,河湖水体等因进入旱季而水位退缩,裸露的河湖沿岸沙物质在风力作用下,自然发生侵蚀、搬运和沉积,形成不同类型的覆沙地表[9 ] 。科尔沁沙地在老哈河东岸、西拉木伦河东南岸与库伦旗养畜牧河南岸的流动沙丘区的形成对水和植被的影响更为深远[17 ] 。

科尔沁沙地的沙质沉积过程开始于新华夏构造运动和现代风沙过程,至少经历了6 000年,而人类活动使科尔沁沙地的现代风沙过程留下了更为明显的地层痕迹,气候与土地利用改变了植物格局及不同群落之间的相互关系[18 -19 ] 。

3.3 土地利用变化不只是驱动了沙地的沙漠化过程

科尔沁沙地的现代农业历史较短,但是影响却深刻得多。1780年以前,游牧业处于主导地位,种植业仅存在于沙地东南部,规模很小,处于萌芽状态[20 ] 。

据记载,到1791年位于科尔沁沙地东南部的科尔沁左翼后旗开垦荒地约2.5万hm2[18 ] 。20世纪40年代开始,种植业逐渐兴起,耕地面积增速加快,影响扩大。1901年,位于科尔沁左翼后旗西北邻县的奈曼旗耕地面积0.9万hm2 ,2021年仅粮食作物播种面积就达到20.22万hm²[20 ] 。通辽市占科尔沁沙地面积约50%,1949年的耕地面积为72.0万hm²,到2021年仅粮食作物播种面积就达到124.04万hm²,总耕地面积近215万hm²。由放牧业向种植业转变的益处在于减小了生产和生活的风险,提高了生活的稳定性;负面影响则是平缓沙质土地开垦严重,灌溉农田面积增加导致耗水量增加和土地沙漠化快速发展。1959年,科尔沁沙地的沙漠化土地面积4.23万km2 ,1987年近6.1万km2 ,之后发生逆转,到2020年依然有5.2万km2 ,处于一种治理与退化相抵的状态。

农业用水量占到科尔沁沙地总供水量的75%~80%;加之各产业用水量的增加和气候变化的影响,科尔沁沙地普遍出现了以湖泊干涸、河道断流、地下水位下降为表征的水资源供给量减小的问题[10 ,14 ] ,制约了区域经济的发展,限制了以沙漠化防治为核心的生态恢复,增加了社会成本。

因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] 。研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] 。本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局。科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] 。

恢复到科尔沁沙地榆树稀疏分布的草原景观所拥有的稳定植被和土壤基础则需要更长的时间[31 -32 ] 。相对于几年、十几年的退化速度而言,退化植被恢复进度要慢得多,难度要大得多,成本要高得多,对于这一问题研究的需求也就迫切得多。

3.4 地下水位持续下降,植被演变更多地依赖于降水量的变化

随着用水量的增加,科尔沁沙地农业区近10年间地下水位下降了1.28~5.78 m;牧业区地下水位下降0.88~1.27 m(奈曼站长期监测数据,2022)。1999年以来,科尔沁沙地因干旱导致死亡的乔木植物达1.7万hm2 。死亡的主要原因是气候干旱,降水波动,如2001年的年降水量不足250 mm,只达到多年平均值71%;产业发展用水量持续增加,例如示范村监测的灌溉用水量较80年代增加了3~5倍,沙地城镇、产业园区,甚至于大的村落周边均能形成大小不等的地下水漏斗,且影响外溢。

20世纪70年代,中国科学院兰州沙漠研究所调查发现科尔沁沙地有常年水体220个左右,现在存留5个,相应的地表水体面积从1985年以来就持续减小[10 ] 。

3.5 存在问题与建议

科尔沁沙地的土地利用压力越来越大,退化风险越来越高,恢复与治理的任务越来越艰巨。如何有效突破这些问题的制约,需关注以下几个问题。

3.5.1 沙漠化土地治理是一个综合的土地利用和管理过程,不只是植被建设

长期监测表明,科尔沁沙地的沙漠化土地面积在1987年达到约6.1万km2 ,此后发生持续逆转,但是到2015年只减小到了5.0万km2 ,2020年的沙漠化土地面积几乎与2015年的值持平[33 -35 ] 。近几十年的治理并没有使沙漠化土地面积接近1959年的水平,而是陷入了一个瓶颈期。

具体原因包括:①原本相对容易治理的平缓沙地、半流动与半固定沙丘地,甚至是高大密集型流动沙丘区周边与内部零星分布的平缓流动沙丘地也基本得到了治理或开发利用。当治理需要进一步深入到难度更大的高大密集型流动沙丘区时,治理的投入以及材料运输、苗木管护和后续管理等的难度增加,制约了治理的进一步推进。②随着科尔沁沙地资源开发利用的多样化,部分沙丘地已经被开发为具有潜力的沙地资源区。例如位于奈曼旗和翁牛特旗交界的宝格图沙漠被国家林草局遴选为“宝格图沙漠旅游区(4A级)”。③水资源的制约性和投入增加。科尔沁沙地的水资源制约性越来越强,利用成本加大,客观上制约了沙漠化土地的治理成效。④作为重要的陆表过程,无论是沙漠化过程,还是治理过程,不能否定一直存在的植被、土壤、风沙和利用过程的相互作用及其对沙地生态系统质能过程的维持,其维持机制尚不清楚。⑤土地利用变化局地影响的区域或跨区域外溢过程及其机理研究至关重要。随着地下水位的下降,植被获得地下水的保障或支撑会越来越小。这就必须充分考虑:地下水位下降的近地面气候影响如何?地下水埋深增加与区域或跨区域水供给量关系及其生态-经济和社会影响如何?

3.5.2 土地利用压力持续增加的社会经济驱动力及其作用

土地利用变化是生态系统变化的重要驱动力,而人口增加是驱动土地利用变化的主要动力。在考虑人口增加导致耕地需求及其影响增加的问题时,需要充分考虑人民群众日益增长的对美好生活期许的刚性需求和软需求。这有必要基于气候变化、地表与地下水资源储量减少的事实[36 -38 ] 开展研究。调查显示,内蒙古中东部地区的农牧民,特别是阴山北麓和科尔沁沙地的民众对未来几年收入增长的期望值在1 000~2 000 元·a-1 ,相当于1 300~3 300 m2 耕地的纯收入;较大型种养殖业主的期望值则是每年增加5~10万元。这种期许会持续增加,在很大程度上推高对耕地的需求、家畜数量的增加、水资源的消耗,最终推动土地利用压力增加,增加生态系统保护、退化土地治理的难度,甚至于导致再退化。

4 结论

科尔沁沙地土地沙化治理已经取得重要进展,但是目前沙化土地面积尚未恢复到1959年水平,而且进入了一个瓶颈期。

水资源承载力的减弱已演变为生态恢复与产业发展的严苛的制约因素;突破这一制约的关键在于防沙、治沙、用沙技术与模式的耗水效率的提升,实现节水。沙丘植被盖度、丰富度与地下水埋深变化有着密切的关系。

植物适应性是沙地植被持续恢复的基础。科尔沁沙地合理的乔灌植物配置密度是225~375株(丛)·hm-2 ,同时要考虑沙丘分布格局对植被恢复或人工植被建植的影响。

随着水资源利用强度的增加,沙地植被与地下水埋深变化关系出现“解耦合”的可能性越来越大,降水的影响将越来越大。深入研究气候变化条件下植物适应性规律、水资源承载力及二者在沙质土壤系统内的耦合演变关系将得到更多研究者的关注。

参考文献

View Option

[1]

IPCC Climate Change 2022:Impacts,adaptation and vulnerability [M]//Cambridge,UK :Cambridge University Press ,2022 .

[本文引用: 1]

[2]

陈广庭 科尔沁沙地哲里木盟地区水资源利用现状及其开发前景

[J].中国沙漠 ,1986 ,6 (1 ):14 -24 .

[本文引用: 2]

[3]

王明明 ,刘新平 ,何玉惠 ,等 科尔沁沙质草地生物量积累过程对降水变化的响应模拟

[J].生态学报 ,2020 ,40 (11 ):3656 -3665 .

[本文引用: 2]

[4]

哲里木盟土壤普查办公室 内蒙古自治区哲里木盟土壤 [M].哲里木盟 :哲里木盟土壤普查办公室 ,1990 .

[本文引用: 1]

[5]

Harazono Y Li S G Shen J Y et al Micrometeorology of dune and vegetation at the semi-arid area at Naiman in Inner-Mongolia,China

[M]//The Bulletin of the National Institute of Agro-Environmental Sciences .1999 :1 -286 .

[本文引用: 1]

[6]

中国科学院内蒙古宁夏综合考察队 内蒙古植被 [M].北京 :科学出版社 ,1985 .

[本文引用: 2]

[7]

赵学勇 ,安沙舟 ,曹广民 ,等 中国荒漠主要植物群落调查的意义、现状及方案

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (1 ): 9 -19 .

[本文引用: 1]

[8]

赵哈林 ,赵学勇 ,张铜会 ,等 恢复生态学通论 [M].北京 :科学出版社 ,2009 .

[本文引用: 1]

[9]

徐斌 ,刘新民 ,赵学勇 内蒙古奈曼旗中部农田土壤风蚀及其防治

[J].水土保持学报 ,1993 ,7 (2 ):75 -80 .

[本文引用: 2]

[10]

Chen X P Zhao X Y Zhao Y M et al Interaction of climate change and anthropogenic activity on the spatiotemporal changes of surface water area in Horqin Sandy Land,China

[J].Remote Sensing ,2023 ,15 :1918 .

[本文引用: 3]

[11]

Zhao S T Zhao X Y Li Y L et al Relationship between the trait response of aboveground and below ground parts of dominant plant species to groundwater depth change in Horqin Sandy Land,eastern China

[J].Ecological Indicators ,2023 ,156 :111001 .

[本文引用: 1]

[12]

刘冰 ,靳鹤龄 ,孙忠 中晚全新世科尔沁沙地演化与气候变化

[J].中国沙漠 ,2013 ,33 (1 ):77 -86 .

[本文引用: 1]

[13]

冯净雪 ,丁占良 ,尤莉 ,等 科尔沁沙地西部横向沙丘间的风况和输沙势

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (4 ):110 -119 .

[本文引用: 1]

[14]

陈雪萍 ,赵学勇 ,张晶 ,等 基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

[J].植物生态学报 ,2023 ,47 (8 ):1082 -1093 .

[本文引用: 2]

[15]

Liu B Jin H L Sun L Y et al Multiproxy records of Holocene millennial‐scale climatic variations from the aeolian deposit in eastern Horqin dune field,northeastern China

[J].Geological Journal ,2019 ,54 (1 ):351 -363 .

[本文引用: 1]

[16]

刘俊壕 ,周海盛 ,郭群 中国北方干旱半干旱区沙漠化治理对植被格局的影响

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (5 ):204 -213 .

[本文引用: 1]

[17]

卢建男 ,李玉强 ,赵学勇 ,等 半干旱区典型沙地生态环境演变特征及沙漠化防治建议

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (4 ):284 -292 .

[本文引用: 1]

[18]

钟诗瑶 ,李传华 ,乔鹏飞 2000-2020年干旱梯度下西北干旱半干旱区植被突变及归因

[J].中国沙漠 ,2025 ,45 (2 ):275 -283 .

[本文引用: 2]

[19]

宋豫秦 ,张卫 ,曹淑艳 科尔沁沙地人地系统协调性分析

[J].中国沙漠 ,1999 ,19 ():141 -146 .

[本文引用: 1]

[20]

科尔沁左翼后旗志编纂委员会 科尔沁左翼后旗志 [M].呼和浩特 :内蒙古人民出版社 ,1995 .

[本文引用: 2]

[21]

内蒙古自治区奈曼旗地方志编纂委员会 奈曼旗志 [M].北京 :方志出版社 ,2002 .

[本文引用: 1]

[22]

Ning Z Y Zhao X Y Li Y L et al Plant community C∶N∶P stoichiometry is mediated by soil nutrients and plant functional groups during grassland desertification

[J].Ecological Engineering ,2021 ,162 :106179 .

[本文引用: 1]

[23]

Zhao S T Zhao X Y Li Y L et al Impact of deeper groundwater depth on vegetation and soil in semi-arid region of eastern China

[J].Frontiers in Plant Science ,2023 ,14 :1186406 .

[本文引用: 1]

[24]

Odum E P Energy flow in ecosystems:a historical review

[J].Amercian Zoologist ,1968 ,8 (1 ):11 -18 .

[本文引用: 1]

[25]

Huang W D Zhao X Y Zhao X et al Genetic diversity in Artemisia halodendron (Asteraceae) based on chloroplast DNA psbA-trnH region from different hydrothermal conditions in Horqin Sandy Land,northern China

[J].Plant Systematics and Evolution ,2013 ,299 :107 -113 .

[本文引用: 1]

[26]

Huang Y X Zhao X Y Zhang H X et al Allometric effects of Agriophyllum squarrosum in response to soil nutrients,water,and population density

[J].Journal of Plant Biology ,2009 ,52 :210 -219 .

[本文引用: 1]

[27]

Mao W Felton A J Ma Y H et al Relationships between aboveground and belowground trait responses of a dominant plant species to alterations in watertable depth in the Horqin Sandy Land of China

[J].Land Degradation Development ,2018 ,29 :4015 -4024 .

[本文引用: 1]

[28]

Liu X P He Y H Sun S S et al Restoration of sand-stabilizing vegetation reduces deep percolation of precipitation in semi-arid sandy lands,northern China

[J].Catena ,2022 ,208 :105728 .

[本文引用: 1]

[29]

卜凡蕊 ,刘颖 ,邹学勇 ,等 中国东部典型沙地植被稳定性与水资源关系特征

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (4 ):111 -125 .

[本文引用: 1]

[30]

黄子堔 ,沈渭寿 干旱区植物的水分关系与耐旱性 [M].北京 :中国环境科学出版社 ,2000 .

[本文引用: 1]

[31]

张铜会 科尔沁沙地区域水分动态及其合理利用研究

[D].北京 :中国科学院大学 ,2005 .

[本文引用: 2]

[32]

Li X H Li X L Jiang D M et al Germination strategies and patterns of annual species in the temperate semiarid region of China

[J].Arid Land Research and Management ,2006 ,20 (3 ):195 -207 .

[本文引用: 1]

[33]

李媛媛 ,徐婷婷 ,艾喆 ,等 半干旱区锦鸡儿属植物根际土壤真菌群落多样性及驱动因素

[J].应用生态学报 ,2021 ,32 (12 ):4289 -4297 .

[本文引用: 1]

[34]

Li Y Q Zhao X Y Wang S K et al Carbon accumulation in the bulk soil and different soil fractions during the rehabilitation of desertified grassland in Horqin Sandy Land (Northern China)

[J].Polish Journal of Ecology ,2015 ,63 (1 ):88 -101 .

[35]

朱震达 中国的脆弱生态带与土地荒漠化

[J].中国沙漠 ,1991 ,11 (4 ):11 -22 .

[本文引用: 1]

[36]

Wang T Mandakh N Spatial distribution and temporal dynamics of aeolian desertification

[M]//Combating Aeolian Desertification in Northeast Asia . Singapore : Springer Nature Singapore ,2022 :59 -74 .

[本文引用: 1]

[37]

贺超 ,刘廷玺 ,段利民 ,等 科尔沁沙地差巴嘎蒿(Artemisia halodendron )水分利用特征

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (4 ):190 -198 .

[38]

昝国盛 ,王翠萍 ,李锋 ,等 第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

[J].林业资源管理 ,2023 (1 ):1 -7 .

[本文引用: 1]

1

2022

... 气候变化与过度利用导致土地退化已成为退化生态系统面临的主要制约性挑战[1 ] .中国北方沙地水热组合条件较好,在稀树草原背景下,可以满足一定规模种植业发展.在过去的100多年,中国北方沙地经历了相对稳定的社会与经济发展,也经历了由于过度放牧、过度开垦、过度樵采和水资源过度利用导致的土地退化,使这里一度成为中国北方土地退化或沙漠化最为严重的地区.经过40多年的治理,土地退化态势得到了一定程度的遏制,但是水资源保有量减小、天然植被退化、人工植被建植难度增加、生态与生产成本上升等挑战依然严重制约着沙地生态改善和社会经济发展. ...

科尔沁沙地哲里木盟地区水资源利用现状及其开发前景

2

1986

... 科尔沁沙地位于西辽河平原,属于温带针阔叶混交林与欧亚草原区的过渡带,气候上属于半干旱与半湿润过渡区,是西辽河水系的沉积过程与气候变化长期作用的结果[2 ] .随着人类活动影响的加剧,原来的稀树草原环境发生了较大的改变,农田、人工林地、建筑用地、交通用地等增加,未利用土地和草地面积持续减小,土地退化过程受人类活动影响的痕迹越来越重.从1978年中国启动“三北”防护林工程以来,在基于沙地植物适应性研究的基础上,研究者开展了系统的以土地沙漠化防治为主的研究、治理和示范,到20世纪90年初,科尔沁沙地的土地沙漠化过程逐步得到遏制,但是局部退化的现象依然存在.由于气候变化和土地利用压力持续增加,水资源利用过度,科尔沁沙地普遍出现了以地表水体萎缩、地下水位下降、植被受干旱胁迫程度加重、天然植被退化严重为主要特征的生态水文过程,对区域生产、生态与生活构成不同程度的威胁.如何在气候变化和土地利用压力“双增加”的驱动下,缓减水资源制约性,实现沙地生态系统持续恢复,亟待在总结凝练现有水、土、气、生、用研究成果的基础上,提升对植物适应性和沙地生境变化响应的认知,为实施基于立地条件和植物适应性的植被恢复和重建提供理论依据和模式. ...

... 受阴山东西向构造带与新华夏构造活动的影响,沙地总体地势呈现西北高、东南低的特点,发育了厚度不等的沙质沉积,构成了沙地的主要物质基础[4 ] .如在开鲁县境内沙物质最厚,沉积深度达210 m,八仙筒镇为180 m,莫力庙208 m,在接近东辽河的大林镇只有45 m(图1 ).随着地势由西北向东南逐渐降低,沙质沉积厚度逐步减小[2 ] .沙质沉积与干旱、大风和河流四季变化形成土地沙漠化的基础,深厚的沙质沉积也为科尔沁沙地较高的地下水资源赋存奠定了基础,维持了稀树的自然植被和种养殖业的发展. ...

科尔沁沙质草地生物量积累过程对降水变化的响应模拟

2

2020

... 主要研究基于ArcGIS相关模块,大型植物-土壤水过程观测系统和地下水位自动观测系统[3 ] .土壤样品分析依托于奈曼站的综合实验室. ...

... 沉积观测主要基于研究区的部分土壤剖面成像系统和沙地、农田土壤剖面人工观测样点记录.土壤水分利用TDR和土壤芯烘干法测定,养分元素测定见王明明等[3 ] . ...

1

1990

... 受阴山东西向构造带与新华夏构造活动的影响,沙地总体地势呈现西北高、东南低的特点,发育了厚度不等的沙质沉积,构成了沙地的主要物质基础[4 ] .如在开鲁县境内沙物质最厚,沉积深度达210 m,八仙筒镇为180 m,莫力庙208 m,在接近东辽河的大林镇只有45 m(图1 ).随着地势由西北向东南逐渐降低,沙质沉积厚度逐步减小[2 ] .沙质沉积与干旱、大风和河流四季变化形成土地沙漠化的基础,深厚的沙质沉积也为科尔沁沙地较高的地下水资源赋存奠定了基础,维持了稀树的自然植被和种养殖业的发展. ...

Micrometeorology of dune and vegetation at the semi-arid area at Naiman in Inner-Mongolia,China

1

1999

... 科尔沁沙地过渡带特征明显,多年平均降水量350~500 mm,表现为西北部少、东南部多的格局.春季降水量35~70 mm,夏季250~320 mm,秋季50~70 mm,冬季5~10 mm;风季长达150~180 d,平均风速3~5 m·s-1 ,大于5 m·s-1 起沙风速度的大风事件每年约458次,相当于每天1.25次.多年平均沙尘暴发生日数26 d.春季大风结束时间在5月20日前后,秋季大风开始时间在10月初;与物候期相比,近8个月的植被凋枯期河床裸露,稀疏植被区覆盖更为稀少,流动沙丘区风速明显大于植被覆盖区,为风沙作用、沙丘覆盖形成奠定了气候基础(图2 )[5 ] .因此,沙地植被建植不仅要考虑生长季节植被的发育,而且要考虑风季植被保存率、覆盖率及风沙活动强度和频率. ...

2

1985

... 科尔沁沙地植被主要属于华北植物省的辽河平原森林草原州,以过渡性森林草原地带性植被为主,兼有东亚植物区系、达乌里蒙古草原和古北极成分[6 ] ,属于以榆树和蒙古栎为主的稀树草原区.沙地东部植被主要由榆树(Ulmus spp)、蒙古栎(Querlcus mongolica )、五角枫(Acer ginnala )和旱柳(Salix matsudana )等乔木树种和羊草(Leymus chinensis )、赖草(Leymus secalinus )、白草(Pennisetum centrasiaticum )和狗尾草(Setaria viridis )等禾草组成.西部沙丘区植被组成以差巴嘎蒿(Artemisia halondendron )、小叶锦鸡儿(Caragana microphyla )和黄柳(Salix gordjevii )等适沙、旱生植物为优势种.伴生植物以一年生植物马唐(Digitaria ciliaris )、五星蒿(Bassia dasyphylla )、虫实(Corispermum macrocarpum )和沙米(Agriophyllum squarrosum )等为主[6 -7 ] .沙地植被组成和功能差异显著[8 ] (图3 ). ...

... [6 -7 ].沙地植被组成和功能差异显著[8 ] (图3 ). ...

中国荒漠主要植物群落调查的意义、现状及方案

1

2023

... 科尔沁沙地植被主要属于华北植物省的辽河平原森林草原州,以过渡性森林草原地带性植被为主,兼有东亚植物区系、达乌里蒙古草原和古北极成分[6 ] ,属于以榆树和蒙古栎为主的稀树草原区.沙地东部植被主要由榆树(Ulmus spp)、蒙古栎(Querlcus mongolica )、五角枫(Acer ginnala )和旱柳(Salix matsudana )等乔木树种和羊草(Leymus chinensis )、赖草(Leymus secalinus )、白草(Pennisetum centrasiaticum )和狗尾草(Setaria viridis )等禾草组成.西部沙丘区植被组成以差巴嘎蒿(Artemisia halondendron )、小叶锦鸡儿(Caragana microphyla )和黄柳(Salix gordjevii )等适沙、旱生植物为优势种.伴生植物以一年生植物马唐(Digitaria ciliaris )、五星蒿(Bassia dasyphylla )、虫实(Corispermum macrocarpum )和沙米(Agriophyllum squarrosum )等为主[6 -7 ] .沙地植被组成和功能差异显著[8 ] (图3 ). ...

1

2009

... 科尔沁沙地植被主要属于华北植物省的辽河平原森林草原州,以过渡性森林草原地带性植被为主,兼有东亚植物区系、达乌里蒙古草原和古北极成分[6 ] ,属于以榆树和蒙古栎为主的稀树草原区.沙地东部植被主要由榆树(Ulmus spp)、蒙古栎(Querlcus mongolica )、五角枫(Acer ginnala )和旱柳(Salix matsudana )等乔木树种和羊草(Leymus chinensis )、赖草(Leymus secalinus )、白草(Pennisetum centrasiaticum )和狗尾草(Setaria viridis )等禾草组成.西部沙丘区植被组成以差巴嘎蒿(Artemisia halondendron )、小叶锦鸡儿(Caragana microphyla )和黄柳(Salix gordjevii )等适沙、旱生植物为优势种.伴生植物以一年生植物马唐(Digitaria ciliaris )、五星蒿(Bassia dasyphylla )、虫实(Corispermum macrocarpum )和沙米(Agriophyllum squarrosum )等为主[6 -7 ] .沙地植被组成和功能差异显著[8 ] (图3 ). ...

内蒙古奈曼旗中部农田土壤风蚀及其防治

2

1993

... 随着气候变化与人类活动对沙地生态水文过程影响的加剧[9 -10 ] ,科尔沁沙地植被特征对地下水埋深变化的响应越来越明显(图4 ). ...

... 科尔沁沙地冬春季主要受蒙古冷高压的控制,盛行偏西、西风或偏北风的影响,夏季则主要受来自太平洋暖湿气流的影响,降水相对集中,水热组合优势明显.冬春季节植被凋枯,覆盖减小,河湖水体等因进入旱季而水位退缩,裸露的河湖沿岸沙物质在风力作用下,自然发生侵蚀、搬运和沉积,形成不同类型的覆沙地表[9 ] .科尔沁沙地在老哈河东岸、西拉木伦河东南岸与库伦旗养畜牧河南岸的流动沙丘区的形成对水和植被的影响更为深远[17 ] . ...

Interaction of climate change and anthropogenic activity on the spatiotemporal changes of surface water area in Horqin Sandy Land,China

3

2023

... 随着气候变化与人类活动对沙地生态水文过程影响的加剧[9 -10 ] ,科尔沁沙地植被特征对地下水埋深变化的响应越来越明显(图4 ). ...

... 农业用水量占到科尔沁沙地总供水量的75%~80%;加之各产业用水量的增加和气候变化的影响,科尔沁沙地普遍出现了以湖泊干涸、河道断流、地下水位下降为表征的水资源供给量减小的问题[10 ,14 ] ,制约了区域经济的发展,限制了以沙漠化防治为核心的生态恢复,增加了社会成本. ...

... 20世纪70年代,中国科学院兰州沙漠研究所调查发现科尔沁沙地有常年水体220个左右,现在存留5个,相应的地表水体面积从1985年以来就持续减小[10 ] . ...

Relationship between the trait response of aboveground and below ground parts of dominant plant species to groundwater depth change in Horqin Sandy Land,eastern China

1

2023

... 地下水埋深变化对植被覆盖度的影响明显,且随着地下水埋深的增加,植被盖度从流动、半固定到固定沙丘呈现增加趋势,但是在10.61 m埋深的地方达到最大.相对而言,植被丰富度对地下水埋深变化的响应较弱[11 ] . ...

中晚全新世科尔沁沙地演化与气候变化

1

2013

... 全球气候与土地利用变化已成事实,且对陆表过程产生深刻的影响.然而,这些因素的作用模式和程度又受到陆表特征,特别是地表形态的影响.如果仅从有无植被覆盖来讲,地球从诞生之日起就是一个“荒漠”,直到有了水,才有了生命的基础,开始了环境-生命系统之间的作用-响应-适应模式的延续.科尔沁沙地地表沙质沉积深厚,具有表层结构疏松、存储水分优势明显的特点,也有植被凋枯期与风期重叠的生物气候条件和因物质重新分配而“积沙成丘”的地理基础.沙丘形成改变了地表形态,使得土壤水分、风力作用、植物繁殖条件发生变化[12 ] . ...

科尔沁沙地西部横向沙丘间的风况和输沙势

1

2022

... 沙地的沙质沉积并不是均一的,而是以多层沙层、黏土隔水层交互分布的垂直格局为主[13 ] . ...

基于地理探测器的科尔沁沙地植被NDVI时空变化特征及其驱动因素

2

2023

... 观测资料显示,位于教来河与希拉木伦河之间的农田土壤在30~35 cm深处有一厚度达到1.00~1.50 cm的黏土层,保水效果明显.该层以下到200 cm深度出现2层黏土层.这也是科尔沁沙地植被既有沙地灌丛为主的沙生植被,也保留了具有原始草场特征的羊草草甸草原,或羊草草甸斑块的原因[14 -15 ] . ...

... 农业用水量占到科尔沁沙地总供水量的75%~80%;加之各产业用水量的增加和气候变化的影响,科尔沁沙地普遍出现了以湖泊干涸、河道断流、地下水位下降为表征的水资源供给量减小的问题[10 ,14 ] ,制约了区域经济的发展,限制了以沙漠化防治为核心的生态恢复,增加了社会成本. ...

Multiproxy records of Holocene millennial‐scale climatic variations from the aeolian deposit in eastern Horqin dune field,northeastern China

1

2019

... 观测资料显示,位于教来河与希拉木伦河之间的农田土壤在30~35 cm深处有一厚度达到1.00~1.50 cm的黏土层,保水效果明显.该层以下到200 cm深度出现2层黏土层.这也是科尔沁沙地植被既有沙地灌丛为主的沙生植被,也保留了具有原始草场特征的羊草草甸草原,或羊草草甸斑块的原因[14 -15 ] . ...

中国北方干旱半干旱区沙漠化治理对植被格局的影响

1

2023

... 中国东部沙地既具有地带性特征,也具有非地带性特点.地带性特征主要体现在植被组成属于东北亚针阔叶混交林与欧亚草原区的过渡区,植被组成以榆树-蒙古栎稀树草原为主.以榆树为主的植物群落主要分布在沙地西北部,蒙古栎林分布在从海拔300~400 m的丘陵平原到900~1 000 m的山地,林下草层植物常有20~40种,每平方米有植物10~20种[16 ] .由于人为活动的长期影响,原生蒙古栎林发生退化,榆树稀树草原植被扩展. ...

半干旱区典型沙地生态环境演变特征及沙漠化防治建议

1

2024

... 科尔沁沙地冬春季主要受蒙古冷高压的控制,盛行偏西、西风或偏北风的影响,夏季则主要受来自太平洋暖湿气流的影响,降水相对集中,水热组合优势明显.冬春季节植被凋枯,覆盖减小,河湖水体等因进入旱季而水位退缩,裸露的河湖沿岸沙物质在风力作用下,自然发生侵蚀、搬运和沉积,形成不同类型的覆沙地表[9 ] .科尔沁沙地在老哈河东岸、西拉木伦河东南岸与库伦旗养畜牧河南岸的流动沙丘区的形成对水和植被的影响更为深远[17 ] . ...

2000-2020年干旱梯度下西北干旱半干旱区植被突变及归因

2

2025

... 科尔沁沙地的沙质沉积过程开始于新华夏构造运动和现代风沙过程,至少经历了6 000年,而人类活动使科尔沁沙地的现代风沙过程留下了更为明显的地层痕迹,气候与土地利用改变了植物格局及不同群落之间的相互关系[18 -19 ] . ...

... 据记载,到1791年位于科尔沁沙地东南部的科尔沁左翼后旗开垦荒地约2.5万hm2[18 ] .20世纪40年代开始,种植业逐渐兴起,耕地面积增速加快,影响扩大.1901年,位于科尔沁左翼后旗西北邻县的奈曼旗耕地面积0.9万hm2 ,2021年仅粮食作物播种面积就达到20.22万hm²[20 ] .通辽市占科尔沁沙地面积约50%,1949年的耕地面积为72.0万hm²,到2021年仅粮食作物播种面积就达到124.04万hm²,总耕地面积近215万hm².由放牧业向种植业转变的益处在于减小了生产和生活的风险,提高了生活的稳定性;负面影响则是平缓沙质土地开垦严重,灌溉农田面积增加导致耗水量增加和土地沙漠化快速发展.1959年,科尔沁沙地的沙漠化土地面积4.23万km2 ,1987年近6.1万km2 ,之后发生逆转,到2020年依然有5.2万km2 ,处于一种治理与退化相抵的状态. ...

科尔沁沙地人地系统协调性分析

1

1999

... 科尔沁沙地的沙质沉积过程开始于新华夏构造运动和现代风沙过程,至少经历了6 000年,而人类活动使科尔沁沙地的现代风沙过程留下了更为明显的地层痕迹,气候与土地利用改变了植物格局及不同群落之间的相互关系[18 -19 ] . ...

2

1995

... 科尔沁沙地的现代农业历史较短,但是影响却深刻得多.1780年以前,游牧业处于主导地位,种植业仅存在于沙地东南部,规模很小,处于萌芽状态[20 ] . ...

... 据记载,到1791年位于科尔沁沙地东南部的科尔沁左翼后旗开垦荒地约2.5万hm2[18 ] .20世纪40年代开始,种植业逐渐兴起,耕地面积增速加快,影响扩大.1901年,位于科尔沁左翼后旗西北邻县的奈曼旗耕地面积0.9万hm2 ,2021年仅粮食作物播种面积就达到20.22万hm²[20 ] .通辽市占科尔沁沙地面积约50%,1949年的耕地面积为72.0万hm²,到2021年仅粮食作物播种面积就达到124.04万hm²,总耕地面积近215万hm².由放牧业向种植业转变的益处在于减小了生产和生活的风险,提高了生活的稳定性;负面影响则是平缓沙质土地开垦严重,灌溉农田面积增加导致耗水量增加和土地沙漠化快速发展.1959年,科尔沁沙地的沙漠化土地面积4.23万km2 ,1987年近6.1万km2 ,之后发生逆转,到2020年依然有5.2万km2 ,处于一种治理与退化相抵的状态. ...

1

2002

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Plant community C∶N∶P stoichiometry is mediated by soil nutrients and plant functional groups during grassland desertification

1

2021

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Impact of deeper groundwater depth on vegetation and soil in semi-arid region of eastern China

1

2023

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Energy flow in ecosystems:a historical review

1

1968

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Genetic diversity in Artemisia halodendron (Asteraceae) based on chloroplast DNA psbA-trnH region from different hydrothermal conditions in Horqin Sandy Land,northern China

1

2013

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Allometric effects of Agriophyllum squarrosum in response to soil nutrients,water,and population density

1

2009

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Relationships between aboveground and belowground trait responses of a dominant plant species to alterations in watertable depth in the Horqin Sandy Land of China

1

2018

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

Restoration of sand-stabilizing vegetation reduces deep percolation of precipitation in semi-arid sandy lands,northern China

1

2022

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

中国东部典型沙地植被稳定性与水资源关系特征

1

2024

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

1

2000

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

科尔沁沙地区域水分动态及其合理利用研究

2

2005

... 因此,在保证生产、提高生态恢复质量的约束条件下,基于乡土植物适应性的研究、繁育技术探索、选择和栽培成为维持科尔沁沙地及其类似地区稳定、节水、可持续固沙植被的关键[21 -22 ] .研究者从20世纪60—80年代开始,先后开展了有关沙地植物化学计量特征、分子生物学与基因组过程、细胞和组织发育、个体生长、种群功能、群落演变和系统响应的研究[23 -24 ] ,多尺度探索生态系统尺度上的植物适应性、群落多样性和功能关联性等,试图揭示沙漠化土地恢复稳定机理,服务于生态恢复和植物资源利用[25 -26 ] ;从土壤有机碳、养分变化、种子库、微生物功能等角度揭示了沙地植被恢复过程中土壤、植物和微生物的系统关系及权衡演变机理[27 -28 ] ,特别是针对主要固沙乡土植物耗水规律的研究,量化了以流动沙丘为参照的12种植物,或植被覆盖类型的耗水量[29 -30 ] .本研究结合以这些植物为主的天然植被生长状况调查,提出了科尔沁沙地人工近自然植被建植的合理造林密度与乔灌草配置格局.科尔沁沙地合理的造林密度为225~375株·hm-2 ,低于2000年前的1 425~1 575株·hm-2[31 ] . ...

... 恢复到科尔沁沙地榆树稀疏分布的草原景观所拥有的稳定植被和土壤基础则需要更长的时间[31 -32 ] .相对于几年、十几年的退化速度而言,退化植被恢复进度要慢得多,难度要大得多,成本要高得多,对于这一问题研究的需求也就迫切得多. ...

Germination strategies and patterns of annual species in the temperate semiarid region of China

1

2006

... 恢复到科尔沁沙地榆树稀疏分布的草原景观所拥有的稳定植被和土壤基础则需要更长的时间[31 -32 ] .相对于几年、十几年的退化速度而言,退化植被恢复进度要慢得多,难度要大得多,成本要高得多,对于这一问题研究的需求也就迫切得多. ...

半干旱区锦鸡儿属植物根际土壤真菌群落多样性及驱动因素

1

2021

... 长期监测表明,科尔沁沙地的沙漠化土地面积在1987年达到约6.1万km2 ,此后发生持续逆转,但是到2015年只减小到了5.0万km2 ,2020年的沙漠化土地面积几乎与2015年的值持平[33 -35 ] .近几十年的治理并没有使沙漠化土地面积接近1959年的水平,而是陷入了一个瓶颈期. ...

Carbon accumulation in the bulk soil and different soil fractions during the rehabilitation of desertified grassland in Horqin Sandy Land (Northern China)

0

2015

中国的脆弱生态带与土地荒漠化

1

1991

... 长期监测表明,科尔沁沙地的沙漠化土地面积在1987年达到约6.1万km2 ,此后发生持续逆转,但是到2015年只减小到了5.0万km2 ,2020年的沙漠化土地面积几乎与2015年的值持平[33 -35 ] .近几十年的治理并没有使沙漠化土地面积接近1959年的水平,而是陷入了一个瓶颈期. ...

Spatial distribution and temporal dynamics of aeolian desertification

1

2022

... 土地利用变化是生态系统变化的重要驱动力,而人口增加是驱动土地利用变化的主要动力.在考虑人口增加导致耕地需求及其影响增加的问题时,需要充分考虑人民群众日益增长的对美好生活期许的刚性需求和软需求.这有必要基于气候变化、地表与地下水资源储量减少的事实[36 -38 ] 开展研究.调查显示,内蒙古中东部地区的农牧民,特别是阴山北麓和科尔沁沙地的民众对未来几年收入增长的期望值在1 000~2 000 元·a-1 ,相当于1 300~3 300 m2 耕地的纯收入;较大型种养殖业主的期望值则是每年增加5~10万元.这种期许会持续增加,在很大程度上推高对耕地的需求、家畜数量的增加、水资源的消耗,最终推动土地利用压力增加,增加生态系统保护、退化土地治理的难度,甚至于导致再退化. ...

科尔沁沙地差巴嘎蒿(Artemisia halodendron )水分利用特征

0

2022

第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

1

2023

... 土地利用变化是生态系统变化的重要驱动力,而人口增加是驱动土地利用变化的主要动力.在考虑人口增加导致耕地需求及其影响增加的问题时,需要充分考虑人民群众日益增长的对美好生活期许的刚性需求和软需求.这有必要基于气候变化、地表与地下水资源储量减少的事实[36 -38 ] 开展研究.调查显示,内蒙古中东部地区的农牧民,特别是阴山北麓和科尔沁沙地的民众对未来几年收入增长的期望值在1 000~2 000 元·a-1 ,相当于1 300~3 300 m2 耕地的纯收入;较大型种养殖业主的期望值则是每年增加5~10万元.这种期许会持续增加,在很大程度上推高对耕地的需求、家畜数量的增加、水资源的消耗,最终推动土地利用压力增加,增加生态系统保护、退化土地治理的难度,甚至于导致再退化. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号