2000 —2022 年库布齐沙漠植被覆盖度时空变化及其驱动因子

姜志伟 , 1 , 杨智博 , 2 , 杨清 3 , 胡洁 1 , 刘茜雅 4 , 于玲玲 2 , 张红红 2 , 淡照晶 2 , 田磊 2

1.内蒙古农业大学 沙漠治理学院/内蒙古风沙物理与防沙治沙工程重点实验室/内蒙古杭锦荒漠生态系统国家定位观测研究站,内蒙古 呼和浩特 010018

2.蒙草生态环境(集团)股份有限公司,内蒙古 呼和浩特 010030

3.乌海市公用事业发展中心,内蒙古 乌海 016000

4.水利部牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010030

Temporal and spatial variation of vegetation cover in Kubuqi Desert from 2000 to 2022 and its driving factors

Jiang Zhiwei , 1 , Yang Zhibo , 2 , Yang Qing 3 , Hu Jie 1 , Liu Qianya 4 , Yu Lingling 2 , Zhang Honghong 2 , Dan Zhaojing 2 , Tian Lei 2

1.Desert Control College / Inner Mongolia Key Laboratory of Physical Processes and Sand Control Engineering / National Positioning Observation Research Station for the Hangjin Desert Ecosystem,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China

2.Mengcao Ecological Environment (Group) Co. ,Ltd. ,Hohhot 010030,China

3.Wuhai Public Utilities Development Center,Wuhai 016000,Inner Mongolia,China

4.Institute of Pastoral Water Resources Science,Ministry of Water Resources,Hohhot 010030,China

收稿日期: 2025-02-11

修回日期: 2025-05-13

基金资助:

国家自然科学基金地区科学基金项目 . 42161054 内蒙古自治区科技计划项目 . 2021GG0081 荒漠化防治与沙区资源保护利用创新团队项目 . BR241301 沙漠沙地生态保护与治理技术创新团队 . NMGIRT2408

Received: 2025-02-11

Revised: 2025-05-13

作者简介 About authors

姜志伟(1981—),男,内蒙古赤峰人,博士,高级工程师,主要从事定量遥感、多源数据融合、陆地生态过程模拟研究E-mail:zhiweijiang@imau.edu.cn

, E-mail:zhiweijiang@imau.edu.cn

摘要

作为大气圈、土壤圈、水圈与生物圈之间的重要连接纽带,植被变化特征及驱动因素的分析对于理解区域生态系统的动态变化具有重要意义。基于MOD13Q1 NDVI长时间序列遥感监测数据,结合自然影响因子(高程、土壤类型、降水量、气温、风速、蒸散发量)和社会经济因子(土地利用类型、人口、GDP)等数据,采用像元二分模型、趋势分析、地理探测器等方法,对库布齐沙漠近22年的植被覆盖度特征变化及其驱动影响因子进行了深入探讨。结果表明:2000—2022年,植被覆盖度呈现出上升趋势,植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832。在季节分布上,植被覆盖度在6—8月达到峰值,而在11、12月及次年1月则降至最低。超过73.62%的区域植被覆盖度得到了改善。具体而言,核心沙漠区域的植被覆盖度由极低等级逐步转变为低等级,西南部地区的植被覆盖度由极低和低等级转变为中等级和高等级,而东南区域的植被覆盖度则广泛转化为极高等级。单因子探测结果表明,土地利用类型(0.493)、降水量(0.461)、人口(0.443)是影响研究区植被覆盖度变化的主要单一因素。在多因子交互作用下,降水量(0.461)与高程(0.192)的交互作用对植被覆盖度变化的影响力最为显著,q 值达到0.731。

关键词:

库布齐沙漠 植被覆盖度 时空变化 地理探测器

Abstract

Vegetation constitutes a critical nexus among the atmosphere, soil, water, and biosphere. Investigating its spatiotemporal dynamics and driving mechanisms is critical for understanding ecosystem evolution. This study leverages 22-year MOD13Q1 NDVI remote sensing data (2000-2022) and integrates natural factors (digital elevation models, soil types, precipitation, temperature, evapotranspiration) and socioeconomic parameters (land use types, population, GDP). Analytical techniques including pixel binning models, trend analysis, and geographic detectors were applied to systematically evaluate vegetation coverage patterns and their drivers in the Kubuqi Desert. Results demonstrate a sustained upward trend in vegetation coverage, with an annual growth rate of 0.387% (R ²≈0.832). Seasonal variations reveal peak coverage during June-August and minimal levels in November-January. Notably, 73.62% of the study area exhibited vegetation improvement: the desert core transitioned from extremely low to low coverage grades, the southwest shifted from low-medium to medium-high grades, and the southeast achieved widespread high-grade coverage. Single-factor analysis identified land use types (0.493), precipitation (0.461), and population density (0.443) as dominant individual drivers. Multi-factor interaction detection highlights precipitation-elevation synergy (interaction q =0.731) as the most significant combined influence on vegetation dynamics.

Keywords:

Kubuqi Desert vegetation coverage temporal and spatial variation geographical detector

本文引用格式

姜志伟, 杨智博, 杨清, 胡洁, 刘茜雅, 于玲玲, 张红红, 淡照晶, 田磊. 2000 —2022 年库布齐沙漠植被覆盖度时空变化及其驱动因子中国沙漠 [J], 2025, 45(5): 124-133 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00065

Jiang Zhiwei, Yang Zhibo, Yang Qing, Hu Jie, Liu Qianya, Yu Lingling, Zhang Honghong, Dan Zhaojing, Tian Lei. Temporal and spatial variation of vegetation cover in Kubuqi Desert from 2000 to 2022 and its driving factors . Journal of Desert Research

0 引言

植被作为陆地生态系统的关键组成部分[1 ] ,发挥着物质循环与能量流动的重要作用[2 ] 。植被覆盖度作为评估植被生长状况及监测环境变化的关键指标[3 ] ,通过地表植被的时序覆盖度来反映特定区域的生态环境状况。其动态变化指示陆地生态系统的波动,特别是在对气温和降水变化较为敏感的干旱和半干旱区域,植被生长与气候条件的变迁呈现出密切的关联性。

沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型。长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓。相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] 。因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义。目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等。FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] 。

在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗。随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] 。然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究。对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] 。这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素。王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势。近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素。王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素。

本研究的重要性主要在于阐明库布齐沙漠在过去22年中植被覆盖度变化过程,一是利用NDVI植被指数阐明沙漠及周边地区植被的时空分布变化,采用植被覆盖度(FVC)这一指标,清晰地展现库布齐沙漠的变化特征。二是在驱动因素方面,分析6种自然驱动因子和3种社会经济因子的单因子作用和双因子交互作用下对库布齐沙漠植被覆盖度变化的解释力。科学深入地了解库布齐沙漠近年来的沙漠形势,掌握其发展变化规律,分析其变化因素,为库布齐沙漠生态环境恢复和治理提供科学依据。

1 研究区概况

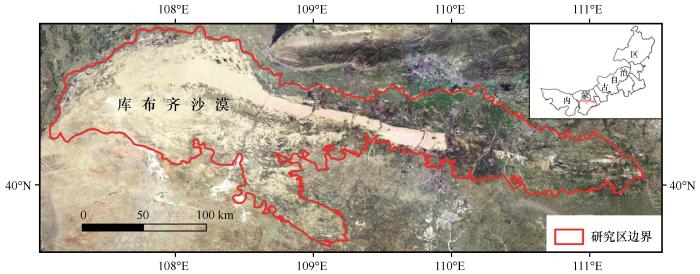

研究区为内蒙古西部鄂尔多斯市库布齐沙漠(图1 ),地理位置位于39.787°—40.913°N、107.059°—111.368°E,总面积18 643 km²。研究区地处鄂尔多斯高原北缘,地跨杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗,沙丘高10~60 m,平均海拔约1 200 m。库布齐沙漠主要气候属于温带大陆性季风气候,昼夜温差大,东部沙漠属于半干旱区,雨量相对较多;西部沙漠属于干旱区,年均气温较高,雨量较少,年降水量仅为80~160 mm,年蒸发量大于2 000 mm。库布齐沙漠不同地区降水量不同,东部的半干旱地区属于干旱草原类型,土壤肥力较高,主要的植被类型有针茅(Stipa kemenzii )、冷蒿(Artemisia frigida )等多年生禾本科植物;西部与西北部半灌木成分增加,建群种为狭叶锦鸡儿(Caragana stenophylla )、红砂(Reaumuria soongarica )、沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus )等强旱生植物;北部河漫滩植被以盐生草甸和白刺(Nitraria tangutorum )沙堆零星分布,地下水较为丰富。近些年随着人为因素干预影响,大批固沙植物通过人工种植及飞播的方式进入库布齐沙漠,以沙柳(Salix psammophila )、柠条(Caragana korshinskii )、梭梭(Haloxylon ammodendron )、花棒(Hedysarum scoparium )等耐旱灌木为主,根系发达,防风固沙效果显著,核心治理区植被覆盖率从不足3%提升至48%~53%[27 ] 。

图1

图1

研究区概况

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2024)0650号)制作,底图边界无修改

Fig.1

Overview of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

本研究主要利用遥感数据和辅助数据,开展对研究区库布齐沙漠植被覆盖度的遥感估测和动态分析。遥感数据为MODIS、Landsat卫星影像数据,辅助数据为气象、土壤类型、高程、GDP、人口、土地利用类型等栅格数据,并使用ArcGIS10.8进行数据预处理,具体信息详见表1 。

为探究沙漠植被覆盖度的变化,本研究选取MODIS NDVI影像数据是来自美国国家航空航天局(NASA)数据中心发布的MOD13A1-16天合成产品数据集,时间为2000—2022年,共528幅遥感影像数据,该数据集的分辨率为500 m。将MODIS影像数据利用ArcGIS软件对数据进行影像的拼接,使用ENVI软件bandmath对遥感影像数据进行最大值合成,最大值合成可减少云、大气、太阳高度角的影响,运用植被指数进行计算,最终得到2000—2022年库布齐沙漠FVC值。

2.2 研究方法

2.2.1 像元二分模型

研究区以草本植被为主,具有明显的趋势分布特征,因此植被覆盖度计算采用基于归一化植被指数(NDVI )像元二分模型[28 ] :

F V C = ( N D V I - N D V I m i n ) / ( N D V I m a x - N D V I m i n ) (1)

式中:FVC 表示植被覆盖度;NDVI min 为最小值,表示裸土或无植被覆盖区域的NDVI 值;NDVI max 为最大值,表示完全由植被所覆盖的纯植被像元值。因外界条件变化会对NDVI min 值、N D V I m a x NDVI max 和NDVI min 赋值时需要结合影像的时相与当地实际情况,本研究分别取近似值NDVI 的5%和95%代表NDVI min 和NDVI max 。

2.2.2 一元线性回归趋势分析

研究者常用一元线性回归分析探究植被覆盖度变化趋势[29 ] 。本文是以库布齐沙漠及周边2000—2022年植被覆盖度为变量,综合分析研究区多年的植被覆盖度的变化趋势和变化速率,趋势率用slop 表示:

s l o p = n × ∑ i = 1 n i × C i - ∑ i = 1 n i ∑ i = 1 n C i / n × ∑ i = 1 n i 2 - ∑ i = 1 n i 2 (2)

式中:i 为年序号;n 为研究年数;Ci 为第i 年的年平均植被覆盖度。slop 为正数,表征变化呈上升趋势,其值越大,意味着增加趋势越发明显;slop 为负数,则表征变化呈下降趋势,其绝对值越大,意味着减少趋势越发明显。

2.2.3 地理探测器

地理探测器是一种基于空间异质性分析的统计工具,旨在揭示驱动因素背后的空间分布规律和机理。本研究采用地理探测器中的因子探测模块和交互作用探测模块,定量分析各驱动因子对FVC的影响强度(q 值),并进一步探讨不同因子之间的交互效应对FVC空间变异的共同驱动作用[30 ] 。

q = 1 - ∑ h = 1 L N h σ h 2 N σ 2 = 1 - S S W S S T (3)

式中:h =1,2,…,L ,L 为变量Y 或因子X 的分类或分区;N 和Nh 分别为全区和层h 的单元数;σ h 2 σ 2 h 和全区的Y 值方差;SSW 与SST 分别为层内方差之和与区域总方差。

交互探测器模块对影响DSI的不同影响因子的交互作用进行探测,从而判断出不同因子共同作用时对DSI的影响情况,判断依据见表2 。

3 结果与分析

3.1 植被覆盖度时间变化

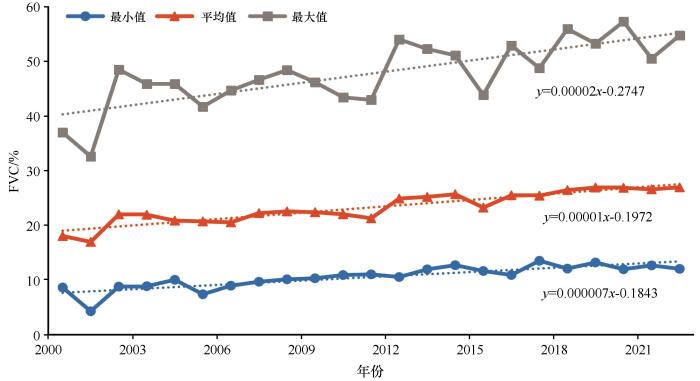

2000—2022年,库布齐沙漠植被覆盖度最大值年增长速率较大,平均0.677%,但相关性较弱,R ²≈0.559,植被覆盖度最小值年增长速率较小,达0.261%,相关性较大(R ²≈0.690),植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832,相关性最强,可以很好地反映研究区域整体生态恢复趋势逐渐向好(图2 )。

图2

图2

2000—2022年平均植被覆盖度趋势

Fig.2

Mean vegetation trends from 2000 to 2022

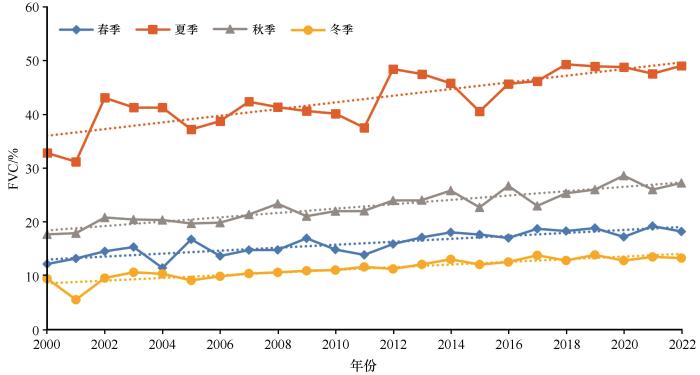

库布齐沙漠植被覆盖度的季节变化趋势均呈现明显波动上升趋势(图3 ),其中夏季和秋季的增长趋势最为突出,总体与年变化趋势保持一致。库布齐沙漠区域春季(3—5月)植被覆盖度整体上呈现波动上升的趋势,年代增长率为0.026%,线性趋势线拟合决定系数为0.72,增长趋势显著。2000年的植被覆盖度最低,为12.15%,2022年植被覆盖度达到最高,为19.20%。夏季(6—8月)植被覆盖度在2001年最低,为31.17%,在2018年植被覆盖度达到最高为49.26%。2018—2022年植被覆盖度逐年下降,直至2022年植被覆盖度降到47.53%,比峰值低1.73%。夏季植被覆盖度的年代增长率为0.063%,线性趋势线拟合决定系数为0.63,增长明显显著。秋季(9—11月)植被覆盖度波动幅度较小,2000年时植被覆盖度最低,为17.67%,在2020年时达到最高,为28.58%,总体呈现以0.041%的年代增长率持续上升趋势,线性趋势线拟合决定系数为0.82,增长趋势明显。研究区库布齐沙漠北部是黄河流域的河套平原地区,主要为农业种植区,在秋季农作物趋于成熟,植被覆盖度的增长也意味着研究区的耕地面积也有了一定程度的提高。冬季(12月至次年2月)植被覆盖度总体呈现明显上升趋势,最低值为2000年的5.53%,最高值为2019年的13.84%,2000—2022年年代增长率为0.026%,线性趋势线拟合决定系数为0.77,增长趋势显著。

图3

图3

2000—2022年植被覆盖季节变化趋势

Fig.3

Seasonal trend of vegetation cover from 2000 to 2022

3.2 植被覆盖度空间变化

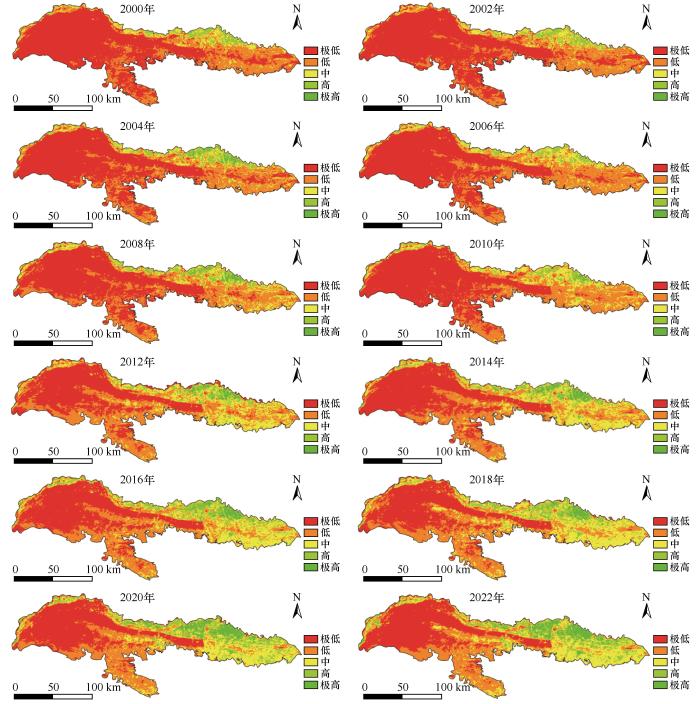

本研究中,植被覆盖度FVC划分为5个等级,即极低(FVC<20%)、低(20%≤FVC<40%)、中(40%≤FVC<60%)、高(60%≤FVC<80%)和极高(80%≤FVC)[31 ] 。2000—2022年,库布齐沙漠及其周边区域的植被覆盖度有了极大的提升,核心沙漠区域的植被覆盖度由极低逐步转变为低,西南部地区的植被恢复也非常明显,由极低和低转变为中和高级植被覆盖度,东南区域植被覆盖度广泛转化为极高等级(图4 )。

图4

图4

2000—2022年植被覆盖度空间分布对比

Fig.4

Comparison of spatial distribution of vegetation cover from 2000 to 2022

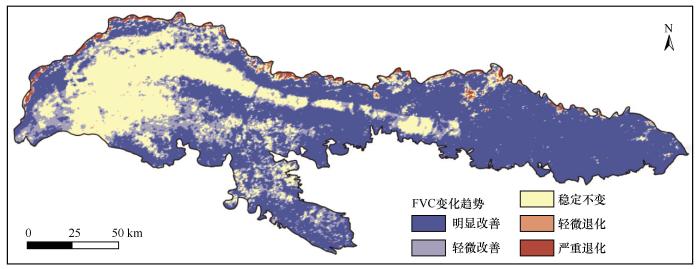

为进一步了解2000—2022年库布齐沙漠及其周边区域植被覆盖度的空间变化梯度,本研究将2000年与2022年植被覆盖度逐像元相减,并对差值结果进行梯度等级划分,以此来反映研究区域内植被覆盖度变化趋势的空间分布特征。结果表明,植被覆盖度整体变化趋势向好(图5 )。经近些年植树造林、退耕还林、退牧还草、沙漠产业化等生态恢复建设,研究区域植被覆盖度大面积增加,特别是城镇周边地区植被覆盖度改善显著。黄河以南以库布齐沙漠为核心区域范围内约73.62%的植被覆盖度处于明显和轻微改善发展变化趋势中,黄河沿岸及以北的河套灌溉区域植被覆盖度保持稳定发展趋势,占研究区域面积的24.26%(4 845.75 km2 )。受自然因素及黄河流域影响,地处黄河流域两岸沙地地区植被恢复阻力较大,植被覆盖度退化面积在2.12%,其中轻微退化面积130.75 km²(0.65%),严重退化面积293.50 km²(1.47%,表3 )。

图5

图5

植被覆盖度变化趋势

Fig.5

Trend of vegetation cover

3.3 植被覆盖驱动因素

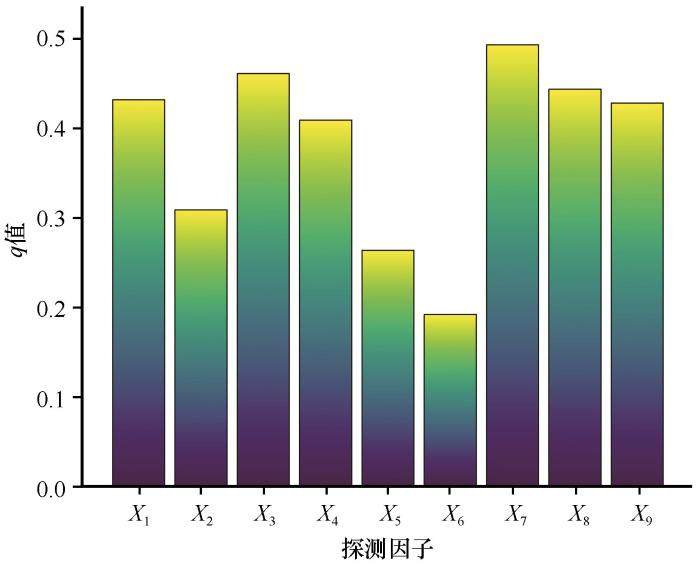

3.3.1 探测因子影响力

各因子对FVC变化影响程度土地利用类型>降水量>人口>蒸散发量>GDP>气温>风速>土壤类型>高程。总体来看,社会经济因子对植被 NDVI 变化的影响高于自然因子。探测因子对FVC解释力较大的自然影响因子有蒸散发量、降水量及气温,因子力(Power of Determinant,PD)值分别为0.432、0.461、0.409,社会经济影响因子有土地利用类型、人口及GDP,因子力值分别为0.493、0.443、0.428,其解释力均值在40%以上。自然影响因子风速、土壤类型的解释力较低,分别为0.309、0.264,高程的解释力最低为0.192。其中蒸散发量、降水量、气温、土地利用类型、人口与GDP对FVC的解释力较强,说明这6个因子对FVC的变化起主导作用,同时也反映出人为因素对库布齐沙漠的植被覆盖度起到了明显的干预作用(图6 )。

图6

图6

各驱动因子对FVC的解释力

注: X 1 表示蒸散发量,X 2 表示风速,X 3 表示降水量,X 4 表示气温,X 5 表示土壤类型,X 6 表示高程,X 7 表示土地利用类型,X 8 表示人口,X 9 表示GDP;P <0.05

Fig.6

The explanatory power of each driving factor for FVC

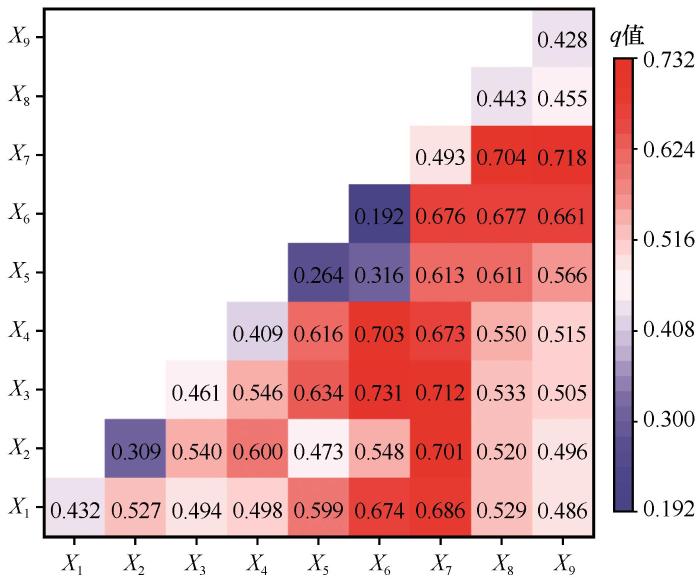

3.3.2 因子交互作用

从整个研究区的尺度来看,在研究区FVC变化中,双因子之间的交互作用呈现出两种关系,即非线性增强和双因子增强,不存在独立起作用的因子。作为自然影响因子解释力最低的高程因子(0.192),与蒸散发量、风速、降水量、气温、人口、GDP等因子呈现出非线性增强关系,其余交互因子均为双因子增强,双因子之间的交互作用对FVC变化的解释率高的12组为:降水量(0.461)∩高程(0.192)=0.731,土地利用类型(0.493)∩GDP(0.428)=0.718,土地利用类型(0.493)∩降水量(0.461)=0.712,土地利用类型(0.493)∩人口(0.443)=0.704,气温(0.409)∩高程(0.192)=0.703,风速(0.309)∩土地利用类型(0.493)=0.701,蒸散发量(0.432)∩土地利用类型(0.493)=0.686,高程(0.192)∩人口(0.443)=0.677,高程(0.192)∩土地利用类型(0.493)=0.676,蒸散发量(0.432)∩高程(0.192)=0.674,气温(0.409)∩土地利用类型(0.493)=0.673,高程(0.192)∩GDP(0.428)=0.661(图7 )。因此,各因子对FVC的影响不是独立的,而是通过交互作用共同发挥影响,高程因子和社会经济因子及气象因素相互作用之后,影响力有了很大幅度的提升。

图7

图7

各驱动因子对FVC的交互作用探测

注: X 1 表示蒸散发量,X 2 表示风速,X 3 表示降水量,X 4 表示气温,X 5 表示土壤类型,X 6 表示高程,X 7 表示土地利用类型,X 8 表示人口,X 9 表示GDP;P <0.05

Fig.7

Detection of the interaction among various driving factors on FVC

4 讨论与结论

4.1 讨论

库布齐沙漠的植被覆盖度在2000—2022年整体呈现上升趋势,植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832,可以很好地反映研究区域整体生态恢复趋势逐渐向好。四季的植被覆盖度均呈现上升的趋势,年变率分别为0.26%、0.63%、0.41%、0.26%,决定系数均超过0.60,拟合度较高。从空间分布来看,植被覆盖度变化差异明显,库布齐沙漠区域内超过50%的地区的沙漠环境得到了明显的改善,植被覆盖度等级有了显著的提升。库布齐沙漠的核心区域植被覆盖度从极低等级逐步转变为低等级,西南部和东南部地区的植被恢复尤为显著,部分地区甚至达到了高和极高植被覆盖度等级。穆少杰等[20 ] 发现内蒙古植被覆盖度在空间上呈现东高西低的分布特征,与本文的植被覆盖度分布空间趋势基本一致。吴小燕等[22 ] 发现库布齐沙漠的植被覆盖度总体呈递增趋势,平均植被覆盖度由0.104增长到0.243;在空间分布上,库布齐沙漠植被覆盖度呈现由西向东、向北增加的特征,与本研究结果接近。造成这一现象的原因在于库布齐沙漠特有的东西跨度特征,降水分布呈显著梯度递减趋势。东缘年降水量峰值可达400 mm,而西缘腹地仅维持200 mm水平,这种悬殊的水分供给差异直接导致东缘植被盖度显著优于西缘腹地。叠加全球气候变暖背景下近10年降水量递增趋势,区域水热组合模式持续改善,共同构筑了植被优化的水热耦合效应。进入新世纪以来,国家“三北”防护林体系建设工程与退耕还林、飞播造林、天然林保护等生态工程纵深推进,在构筑起北疆绿色生态屏障的同时,更有效遏制了沙化土地扩张态势。生态政策创新性实施禁牧、休牧、轮牧制度,推动传统放牧模式向集约化饲养转型,不仅显著缓解了草场超载过牧的压力,更为干旱区植被恢复释放出宝贵的生态修复空间。

本研究运用地理探测器的因子探测与交互作用分析方法,揭示了自然因素(包括气温、降水量、蒸散发量、风速、高程、土壤类型)以及社会经济因素(土地利用类型、人口、GDP)对植被覆盖度变化的显著影响。研究结果表明,土地利用类型、降水量、人口具有较强的解释力,反映出水分条件与人为因素是影响沙漠植被生长的关键因素。这与李梦华等[28 ] 对宁夏植被覆盖度分析结果相近,气候因素是影响宁夏植被覆盖度的主导因素,植被覆盖度空间分布主要是气候、地形地貌和人类活动三大类因素共同作用的结果。高程与降水量及气温的交互作用对植被覆盖度的影响亦较为显著,特别是在夏季与秋季,气温与降水量的增加为植被生长创造了有利环境。这与王思楠等[24 ] “鄂尔多斯干旱时空变化影响因素中,降水量与高程交互对干旱发生的影响力最强”结论一致,说明当地生态环境变化受海拔和气候的共同影响。另外在社会经济影响因子中,本文土地利用类型因子与人口、GDP等因子交互作用也有相对较强的解释力,侧面反映人为因素对沙漠区域植被覆盖度有很强的干预性。孟琪等[32 ] 研究结果表明年末大牲畜头数是影响 FVC 空间分布的主要人为因子,且自然因素和人类活动间的交互作用对 FVC 的解释力更强,进一步说明人为因素对植被覆盖度的影响。

最后土壤类型与气候因素的交互作用也进一步强化了其对植被覆盖度的影响效应,土壤类型与蒸散发量、气温、降水量的交互作用均呈现出双因子增强效应,解释力均值约为0.6及以上,相对较强,这说明土壤的物理化学属性与气候条件共同决定了植被的生长状况。陈宽等[25 ] 也取得了相似的结果,土壤类型不仅是植被NDVI的主导影响因素,同时植被NDVI变化受土壤类型与粮食产量的交互影响最为明显。

4.2 结论

2000—2022年,库布齐沙漠植被覆盖度最大值年增长速率较大,平均0.677%,相关性较弱(R ²≈0.559),植被覆盖度最小值年增长速率较小,达0.261%,相关性较大(R ²≈0.690),植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832,相关性最强,可以很好地反映研究区域整体生态恢复趋势逐渐向好。四季的植被覆盖度均呈现上升的趋势,年变率分别为0.26%、0.63%、0.41%、0.26%,决定系数均超过0.60,拟合度相对较高。

2000—2022年,库布齐沙漠植被时空覆盖度显著提升,超73.62%区域植被覆盖度得到改善,核心沙漠区域的植被覆盖度由极低逐步转变为低等级,西南部地区的植被覆盖度由极低和低转变为中和高等级,东南区域植被覆盖度广泛转化为极高等级。

库布齐沙漠荒漠化的主导自然驱动因子为土地利用类型、降水量、蒸散发量,其中土地利用类型的解释力最强,降水量次之,社会经济因子中,人口是影响FVC的主要因素。当各因子协同作用时,它们对植被覆盖度的影响进一步加强,降水量和高程耦合对植被覆盖度解释力最大。在植被覆盖度高的地区,高海拔可能伴随较高的降水量,这有助于植被的生长,而在植被覆盖度低的地区,低海拔地区降水量相对较少,进而影响植被覆盖度的提升。这种耦合关系揭示了自然系统内部的复杂相互作用,进一步表明了高程和降水量对植被覆盖度的共同影响。

参考文献

View Option

[1]

潘耀忠 ,史培军 ,朱文泉 ,等 中国陆地生态系统生态资产遥感定量测量

[J].中国科学(D辑:地球科学) ,2004 (4 ):375 -384 .

[本文引用: 1]

[2]

王潇 景观生态学与生物多样性保护策略分析

[J].环境与发展 ,2017 ,29 (8 ):189 -191 .

[本文引用: 1]

[3]

Li M Y Liu T X Luo Y Y et al Fractional vegetation coverage downscaling inversion method based on Land Remote-Sensing Satellite (System,Landsat-8) and polarization decomposition of Radarsat-2

[J].International Journal of Remote Sensing ,2021 ,42 (9 ):3255 -3276 .

[本文引用: 1]

[4]

Zhang Y Zhang C Wang Z et al Comprehensive research on remote sensing monitoring of grassland degradation:a case study in the Three-River Source Region,China

[J].Sustainability ,2019 ,11 (7 ):1845 -1845 .

[本文引用: 1]

[5]

Wang Z B Ma Y K Zhang Y N et al Review of remote sensing applications in grassland monitoring

[J].Remote Sensing ,2022 ,14 (12 ):2903 .

[本文引用: 1]

[6]

杨晓玲 ,丁文魁 ,周华 ,等 石羊河流域归一化植被指数变化及其驱动因子分析

[J].干旱区地理 ,2024 ,47 (10 ):1735 -1744 .

[本文引用: 1]

[7]

刘鑫 ,张晨春 ,王琛 ,等 浑善达克沙地植被叶面积指数时空动态变化及驱动因素分析

[J].西部资源 ,2024 (5 ):135 -137 .

[本文引用: 1]

[8]

尚雪 ,何钊全 ,张铜会 增强型植被指数时空变化特征及其驱动机理

[J].森林与环境学报 ,2020 ,40 (5 ):478 -485 .

[本文引用: 1]

[9]

涂杰 ,周学林 ,王松松 基于NDVI的近20年包头市植被覆盖度时空变化研究

[J].草原与草坪 ,2024 ,44 (4 ):121 -132 .

[本文引用: 1]

[10]

韩红珠 ,他志杰 ,陈晨 ,等 2001-2022年黄河流域生态区植被净初级生产力时空变化及影响因素分析

[J].环境生态学 ,2024 ,6 (10 ):56 -67 .

[本文引用: 1]

[11]

李苗苗 ,吴炳方 ,颜长珍 ,等 密云水库上游植被覆盖度的遥感估算

[J].资源科学 ,2004 (4 ):153 -159 .

[本文引用: 1]

[12]

贾坤 ,姚云军 ,魏香琴 ,等 植被覆盖度遥感估算研究进展

[J].地球科学进展 ,2013 ,28 (7 ):774 -782 .

[本文引用: 1]

[13]

王婷 ,郭茉苒 ,韩鹏 ,等 应用高分卫星遥感数据评价紫花苜蓿人工草地返青状况

[J].中国草地学报 ,2021 ,43 (3 ):94 -103 .

[本文引用: 1]

[14]

查勇 草地植被变化遥感监测方法研究

[D].南京 :南京师范大学 ,2003 .

[本文引用: 1]

[15]

Xiao J Moody A A comparison of methods for estimating fractional green vegetation cover within a desert-to-upland transition zone in central New Mexico,USA

[J].Remote Sensing of Environment ,2005 ,98 (2 ):237 -250 .

[本文引用: 1]

[16]

刘咏梅 ,胡念钊 ,龙永清 ,等 无人机RGB影像在高寒草地狼毒入侵监测及盖度估算中的应用

[J].中国草地学报 ,2023 ,45 (2 ):1 -12 .

[本文引用: 1]

[17]

李丽丽 ,王大为 ,韩涛 2000-2015年石羊河流域植被覆盖度及其对气候变化的响应

[J].中国沙漠 ,2018 ,38 (5 ):1108 -1118 .

[本文引用: 1]

[18]

张成才 ,娄洋 ,李颖 ,等 基于像元二分模型的伏牛山地区植被覆盖度变化

[J].水土保持研究 ,2020 ,27 (3 ):301 -307 .

[19]

卜凡蕊 ,刘颖 ,邹学勇 中国东部典型沙地植被覆盖度对降水变化的响应

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (3 ):9 -20 .

[本文引用: 1]

[20]

穆少杰 ,李建龙 ,陈奕兆 ,等 2001-2010年内蒙古植被覆盖度时空变化特征

[J].地理学报 ,2012 ,67 (9 ):1255 -1268 .

[本文引用: 2]

[21]

王润科 ,王建 ,赵泽斌 ,等 基于MOD13Q1数据的天水市植被覆盖度时空变化分析

[J].遥感技术与应用 ,2024 ,39 (4 ):987 -999 .

[22]

吴小燕 ,高永 ,党晓宏 ,等 1989-2019年库布齐沙漠植被覆盖度的时空变化

[J].水土保持通报 ,2022 ,42 (2 ):300 -306 .

[本文引用: 2]

[23]

王劲峰 ,徐成东 地理探测器:原理与展望

[J].地理学报 ,2017 ,72 (1 ):116 -134 .

[本文引用: 1]

[24]

王思楠 ,吴英杰 ,王宏宙 ,等 基于地理探测器的鄂尔多斯干旱时空变化驱动因素分析

[J].干旱区研究 ,2024 ,41 (12 ):1981 -1991 .

[本文引用: 2]

[25]

陈宽 ,杨晨晨 ,白力嘎 ,等 基于地理探测器的内蒙古自然和人为因素对植被NDVI变化的影响

[J].生态学报 ,2021 ,41 (12 ):4963 -4975 .

[本文引用: 2]

[26]

李晓燕 ,曹广超 ,陈宗颜 ,等 2001-2022年祁连山南坡地表温度时空变化特征及驱动因素

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (5 ):84 -94 .

[本文引用: 1]

[27]

李爱平 ,薛海林 ,王忠厚 内蒙古达拉特旗治理库布其沙漠记

[R].中国新闻网 ,2024-09-07 .

[本文引用: 1]

[28]

李梦华 ,韩颖娟 ,赵慧 ,等 基于地理探测器的宁夏植被覆盖度时空变化特征及其驱动因子分析

[J].生态环境学报 ,2022 ,31 (7 ):1317 -1325 .

[本文引用: 2]

[29]

花丛 ,曹云 ,王继康 ,等 2000-2023年浑善达克沙地春季沙尘天气分布特征及其与植被盖度、风况的关系

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (4 ):71 -80 .

[本文引用: 1]

[30]

孙斌 ,王燕 ,郭晔 ,等 2000-2020年锡林郭勒草原植被覆盖时空动态变化及影响因素分析

[J].中国草地学报 ,2024 ,46 (11 ):11 -22 .

[本文引用: 1]

[31]

陈效逑 ,王恒 1982-2003年内蒙古植被带和植被覆盖度的时空变化

[J].地理学报 ,2009 ,64 (1 ):84 -94 .

[本文引用: 1]

[32]

孟琪 ,武志涛 ,杜自强 ,等 基于地理探测器的区域植被覆盖度的定量影响:以京津风沙源区为例

[J].中国环境科学 ,2021 ,41 (2 ):826 -836 .

[本文引用: 1]

中国陆地生态系统生态资产遥感定量测量

1

2004

... 植被作为陆地生态系统的关键组成部分[1 ] ,发挥着物质循环与能量流动的重要作用[2 ] .植被覆盖度作为评估植被生长状况及监测环境变化的关键指标[3 ] ,通过地表植被的时序覆盖度来反映特定区域的生态环境状况.其动态变化指示陆地生态系统的波动,特别是在对气温和降水变化较为敏感的干旱和半干旱区域,植被生长与气候条件的变迁呈现出密切的关联性. ...

景观生态学与生物多样性保护策略分析

1

2017

... 植被作为陆地生态系统的关键组成部分[1 ] ,发挥着物质循环与能量流动的重要作用[2 ] .植被覆盖度作为评估植被生长状况及监测环境变化的关键指标[3 ] ,通过地表植被的时序覆盖度来反映特定区域的生态环境状况.其动态变化指示陆地生态系统的波动,特别是在对气温和降水变化较为敏感的干旱和半干旱区域,植被生长与气候条件的变迁呈现出密切的关联性. ...

Fractional vegetation coverage downscaling inversion method based on Land Remote-Sensing Satellite (System,Landsat-8) and polarization decomposition of Radarsat-2

1

2021

... 植被作为陆地生态系统的关键组成部分[1 ] ,发挥着物质循环与能量流动的重要作用[2 ] .植被覆盖度作为评估植被生长状况及监测环境变化的关键指标[3 ] ,通过地表植被的时序覆盖度来反映特定区域的生态环境状况.其动态变化指示陆地生态系统的波动,特别是在对气温和降水变化较为敏感的干旱和半干旱区域,植被生长与气候条件的变迁呈现出密切的关联性. ...

Comprehensive research on remote sensing monitoring of grassland degradation:a case study in the Three-River Source Region,China

1

2019

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

Review of remote sensing applications in grassland monitoring

1

2022

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

石羊河流域归一化植被指数变化及其驱动因子分析

1

2024

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

浑善达克沙地植被叶面积指数时空动态变化及驱动因素分析

1

2024

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

增强型植被指数时空变化特征及其驱动机理

1

2020

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

基于NDVI的近20年包头市植被覆盖度时空变化研究

1

2024

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

2001-2022年黄河流域生态区植被净初级生产力时空变化及影响因素分析

1

2024

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

密云水库上游植被覆盖度的遥感估算

1

2004

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

植被覆盖度遥感估算研究进展

1

2013

... 沙漠构成了内蒙古干旱半干旱区域的主要土地类型.长期以来,该地区的荒漠化问题已成为影响环境质量的关键因素[4 ] ,进而导致内蒙古及其周边地区的生态环境退化和经济发展迟缓.相较于其他生态系统,沙漠植被生态系统对环境变化的干扰更敏感[5 ] .因此,对沙漠植被覆盖度的动态变化规律及其空间分布特征进行长期监测,研究气候变化对沙漠生态的影响,对于合理有效地管理有限的植被资源和为治理提供决策支持具有重要意义.目前,国内外用于表征植被变化的常用指标包括归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI)[6 ] 、叶面积指数(leaf area index,LAI)[7 ] 、增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)[8 ] 、植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)[9 ] 和净初级生产力(net primary production,NPP)[10 ] 等.FVC数据具有普遍适用性且易于获取,已成为目前最广泛使用的植被动态评估指标[11 -12 ] . ...

应用高分卫星遥感数据评价紫花苜蓿人工草地返青状况

1

2021

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

草地植被变化遥感监测方法研究

1

2003

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

A comparison of methods for estimating fractional green vegetation cover within a desert-to-upland transition zone in central New Mexico,USA

1

2005

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

无人机RGB影像在高寒草地狼毒入侵监测及盖度估算中的应用

1

2023

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

2000-2015年石羊河流域植被覆盖度及其对气候变化的响应

1

2018

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

基于像元二分模型的伏牛山地区植被覆盖度变化

0

2020

中国东部典型沙地植被覆盖度对降水变化的响应

1

2023

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

2001-2010年内蒙古植被覆盖度时空变化特征

2

2012

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

... 库布齐沙漠的植被覆盖度在2000—2022年整体呈现上升趋势,植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832,可以很好地反映研究区域整体生态恢复趋势逐渐向好.四季的植被覆盖度均呈现上升的趋势,年变率分别为0.26%、0.63%、0.41%、0.26%,决定系数均超过0.60,拟合度较高.从空间分布来看,植被覆盖度变化差异明显,库布齐沙漠区域内超过50%的地区的沙漠环境得到了明显的改善,植被覆盖度等级有了显著的提升.库布齐沙漠的核心区域植被覆盖度从极低等级逐步转变为低等级,西南部和东南部地区的植被恢复尤为显著,部分地区甚至达到了高和极高植被覆盖度等级.穆少杰等[20 ] 发现内蒙古植被覆盖度在空间上呈现东高西低的分布特征,与本文的植被覆盖度分布空间趋势基本一致.吴小燕等[22 ] 发现库布齐沙漠的植被覆盖度总体呈递增趋势,平均植被覆盖度由0.104增长到0.243;在空间分布上,库布齐沙漠植被覆盖度呈现由西向东、向北增加的特征,与本研究结果接近.造成这一现象的原因在于库布齐沙漠特有的东西跨度特征,降水分布呈显著梯度递减趋势.东缘年降水量峰值可达400 mm,而西缘腹地仅维持200 mm水平,这种悬殊的水分供给差异直接导致东缘植被盖度显著优于西缘腹地.叠加全球气候变暖背景下近10年降水量递增趋势,区域水热组合模式持续改善,共同构筑了植被优化的水热耦合效应.进入新世纪以来,国家“三北”防护林体系建设工程与退耕还林、飞播造林、天然林保护等生态工程纵深推进,在构筑起北疆绿色生态屏障的同时,更有效遏制了沙化土地扩张态势.生态政策创新性实施禁牧、休牧、轮牧制度,推动传统放牧模式向集约化饲养转型,不仅显著缓解了草场超载过牧的压力,更为干旱区植被恢复释放出宝贵的生态修复空间. ...

基于MOD13Q1数据的天水市植被覆盖度时空变化分析

0

2024

1989-2019年库布齐沙漠植被覆盖度的时空变化

2

2022

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

... 库布齐沙漠的植被覆盖度在2000—2022年整体呈现上升趋势,植被覆盖度平均值年增长速率为0.387%,相关性R ²≈0.832,可以很好地反映研究区域整体生态恢复趋势逐渐向好.四季的植被覆盖度均呈现上升的趋势,年变率分别为0.26%、0.63%、0.41%、0.26%,决定系数均超过0.60,拟合度较高.从空间分布来看,植被覆盖度变化差异明显,库布齐沙漠区域内超过50%的地区的沙漠环境得到了明显的改善,植被覆盖度等级有了显著的提升.库布齐沙漠的核心区域植被覆盖度从极低等级逐步转变为低等级,西南部和东南部地区的植被恢复尤为显著,部分地区甚至达到了高和极高植被覆盖度等级.穆少杰等[20 ] 发现内蒙古植被覆盖度在空间上呈现东高西低的分布特征,与本文的植被覆盖度分布空间趋势基本一致.吴小燕等[22 ] 发现库布齐沙漠的植被覆盖度总体呈递增趋势,平均植被覆盖度由0.104增长到0.243;在空间分布上,库布齐沙漠植被覆盖度呈现由西向东、向北增加的特征,与本研究结果接近.造成这一现象的原因在于库布齐沙漠特有的东西跨度特征,降水分布呈显著梯度递减趋势.东缘年降水量峰值可达400 mm,而西缘腹地仅维持200 mm水平,这种悬殊的水分供给差异直接导致东缘植被盖度显著优于西缘腹地.叠加全球气候变暖背景下近10年降水量递增趋势,区域水热组合模式持续改善,共同构筑了植被优化的水热耦合效应.进入新世纪以来,国家“三北”防护林体系建设工程与退耕还林、飞播造林、天然林保护等生态工程纵深推进,在构筑起北疆绿色生态屏障的同时,更有效遏制了沙化土地扩张态势.生态政策创新性实施禁牧、休牧、轮牧制度,推动传统放牧模式向集约化饲养转型,不仅显著缓解了草场超载过牧的压力,更为干旱区植被恢复释放出宝贵的生态修复空间. ...

地理探测器:原理与展望

1

2017

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

基于地理探测器的鄂尔多斯干旱时空变化驱动因素分析

2

2024

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

... 本研究运用地理探测器的因子探测与交互作用分析方法,揭示了自然因素(包括气温、降水量、蒸散发量、风速、高程、土壤类型)以及社会经济因素(土地利用类型、人口、GDP)对植被覆盖度变化的显著影响.研究结果表明,土地利用类型、降水量、人口具有较强的解释力,反映出水分条件与人为因素是影响沙漠植被生长的关键因素.这与李梦华等[28 ] 对宁夏植被覆盖度分析结果相近,气候因素是影响宁夏植被覆盖度的主导因素,植被覆盖度空间分布主要是气候、地形地貌和人类活动三大类因素共同作用的结果.高程与降水量及气温的交互作用对植被覆盖度的影响亦较为显著,特别是在夏季与秋季,气温与降水量的增加为植被生长创造了有利环境.这与王思楠等[24 ] “鄂尔多斯干旱时空变化影响因素中,降水量与高程交互对干旱发生的影响力最强”结论一致,说明当地生态环境变化受海拔和气候的共同影响.另外在社会经济影响因子中,本文土地利用类型因子与人口、GDP等因子交互作用也有相对较强的解释力,侧面反映人为因素对沙漠区域植被覆盖度有很强的干预性.孟琪等[32 ] 研究结果表明年末大牲畜头数是影响 FVC 空间分布的主要人为因子,且自然因素和人类活动间的交互作用对 FVC 的解释力更强,进一步说明人为因素对植被覆盖度的影响. ...

基于地理探测器的内蒙古自然和人为因素对植被NDVI变化的影响

2

2021

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

... 最后土壤类型与气候因素的交互作用也进一步强化了其对植被覆盖度的影响效应,土壤类型与蒸散发量、气温、降水量的交互作用均呈现出双因子增强效应,解释力均值约为0.6及以上,相对较强,这说明土壤的物理化学属性与气候条件共同决定了植被的生长状况.陈宽等[25 ] 也取得了相似的结果,土壤类型不仅是植被NDVI的主导影响因素,同时植被NDVI变化受土壤类型与粮食产量的交互影响最为明显. ...

2001-2022年祁连山南坡地表温度时空变化特征及驱动因素

1

2024

... 在植被覆盖度估算的传统方法中,存在人力和物力资源的大量消耗.随着遥感技术的迅猛发展,基于遥感的植被覆盖度估算及其变化分析方法日益完善,主要包含植被指数法[13 ] 、经验模型法[14 ] 、混合像元分解法[15 ] 、机器学习法[16 ] 等,其中像元二分法应用最为广泛[17 -19 ] .然而,在众多像元二分模型的计算过程中,角度效应通常被忽略,导致计算结果存在偏差,进而影响了对植被覆盖度变化规律的研究.对于植被覆盖度变化的驱动力研究,目前集中在气候和人为因素对覆盖度变化的影响上[20 -22 ] .这些评价方法大多受主观因素影响较大,未考虑驱动因子的空间分布差异性,因此无法在空间上客观、定量地揭示植被覆盖度变化的驱动因素.王劲峰等[23 ] 提出的地理探测器能够定量分析地理现象的空间分异性及其驱动力,并探测不同变量之间的相互作用,相较于其他驱动力模型,地理探测器方法更为简便,具有非线性、非单调和可解释性的优势.近些年来,地理探测器因其能评估各因子间的交互作用,更好地解释荒漠化的驱动因素,且具有较好的数学模型,被许多学者用来研究荒漠化驱动因素.王思楠等[24 ] 使用地理探测器针对鄂尔多斯DSI指数变化进行分析,发现该区DSI空间分异主要受气温、降水、土壤类型、土地利用类型、DEM等5个因子的影响,是其主要驱动因素;陈宽等[25 ] 使用地理因子探测器对内蒙古的植被NDVI变化进行分析,结果表明年降水量和土壤类型是该地区最主要的驱动因素,解释率在22%以上;李晓燕等[26 ] 同样使用地理探测器对祁连山南坡地表温度变化的驱动因素进行分析,研究结果表明气温与降水量耦合是该区地表温度的主要影响因素. ...

内蒙古达拉特旗治理库布其沙漠记

1

2024-09-07

... 研究区为内蒙古西部鄂尔多斯市库布齐沙漠(图1 ),地理位置位于39.787°—40.913°N、107.059°—111.368°E,总面积18 643 km².研究区地处鄂尔多斯高原北缘,地跨杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗,沙丘高10~60 m,平均海拔约1 200 m.库布齐沙漠主要气候属于温带大陆性季风气候,昼夜温差大,东部沙漠属于半干旱区,雨量相对较多;西部沙漠属于干旱区,年均气温较高,雨量较少,年降水量仅为80~160 mm,年蒸发量大于2 000 mm.库布齐沙漠不同地区降水量不同,东部的半干旱地区属于干旱草原类型,土壤肥力较高,主要的植被类型有针茅(Stipa kemenzii )、冷蒿(Artemisia frigida )等多年生禾本科植物;西部与西北部半灌木成分增加,建群种为狭叶锦鸡儿(Caragana stenophylla )、红砂(Reaumuria soongarica )、沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus )等强旱生植物;北部河漫滩植被以盐生草甸和白刺(Nitraria tangutorum )沙堆零星分布,地下水较为丰富.近些年随着人为因素干预影响,大批固沙植物通过人工种植及飞播的方式进入库布齐沙漠,以沙柳(Salix psammophila )、柠条(Caragana korshinskii )、梭梭(Haloxylon ammodendron )、花棒(Hedysarum scoparium )等耐旱灌木为主,根系发达,防风固沙效果显著,核心治理区植被覆盖率从不足3%提升至48%~53%[27 ] . ...

基于地理探测器的宁夏植被覆盖度时空变化特征及其驱动因子分析

2

2022

... 研究区以草本植被为主,具有明显的趋势分布特征,因此植被覆盖度计算采用基于归一化植被指数(NDVI )像元二分模型[28 ] : ...

... 本研究运用地理探测器的因子探测与交互作用分析方法,揭示了自然因素(包括气温、降水量、蒸散发量、风速、高程、土壤类型)以及社会经济因素(土地利用类型、人口、GDP)对植被覆盖度变化的显著影响.研究结果表明,土地利用类型、降水量、人口具有较强的解释力,反映出水分条件与人为因素是影响沙漠植被生长的关键因素.这与李梦华等[28 ] 对宁夏植被覆盖度分析结果相近,气候因素是影响宁夏植被覆盖度的主导因素,植被覆盖度空间分布主要是气候、地形地貌和人类活动三大类因素共同作用的结果.高程与降水量及气温的交互作用对植被覆盖度的影响亦较为显著,特别是在夏季与秋季,气温与降水量的增加为植被生长创造了有利环境.这与王思楠等[24 ] “鄂尔多斯干旱时空变化影响因素中,降水量与高程交互对干旱发生的影响力最强”结论一致,说明当地生态环境变化受海拔和气候的共同影响.另外在社会经济影响因子中,本文土地利用类型因子与人口、GDP等因子交互作用也有相对较强的解释力,侧面反映人为因素对沙漠区域植被覆盖度有很强的干预性.孟琪等[32 ] 研究结果表明年末大牲畜头数是影响 FVC 空间分布的主要人为因子,且自然因素和人类活动间的交互作用对 FVC 的解释力更强,进一步说明人为因素对植被覆盖度的影响. ...

2000-2023年浑善达克沙地春季沙尘天气分布特征及其与植被盖度、风况的关系

1

2024

... 研究者常用一元线性回归分析探究植被覆盖度变化趋势[29 ] .本文是以库布齐沙漠及周边2000—2022年植被覆盖度为变量,综合分析研究区多年的植被覆盖度的变化趋势和变化速率,趋势率用slop 表示: ...

2000-2020年锡林郭勒草原植被覆盖时空动态变化及影响因素分析

1

2024

... 地理探测器是一种基于空间异质性分析的统计工具,旨在揭示驱动因素背后的空间分布规律和机理.本研究采用地理探测器中的因子探测模块和交互作用探测模块,定量分析各驱动因子对FVC的影响强度(q 值),并进一步探讨不同因子之间的交互效应对FVC空间变异的共同驱动作用[30 ] . ...

1982-2003年内蒙古植被带和植被覆盖度的时空变化

1

2009

... 本研究中,植被覆盖度FVC划分为5个等级,即极低(FVC<20%)、低(20%≤FVC<40%)、中(40%≤FVC<60%)、高(60%≤FVC<80%)和极高(80%≤FVC)[31 ] .2000—2022年,库布齐沙漠及其周边区域的植被覆盖度有了极大的提升,核心沙漠区域的植被覆盖度由极低逐步转变为低,西南部地区的植被恢复也非常明显,由极低和低转变为中和高级植被覆盖度,东南区域植被覆盖度广泛转化为极高等级(图4 ). ...

基于地理探测器的区域植被覆盖度的定量影响:以京津风沙源区为例

1

2021

... 本研究运用地理探测器的因子探测与交互作用分析方法,揭示了自然因素(包括气温、降水量、蒸散发量、风速、高程、土壤类型)以及社会经济因素(土地利用类型、人口、GDP)对植被覆盖度变化的显著影响.研究结果表明,土地利用类型、降水量、人口具有较强的解释力,反映出水分条件与人为因素是影响沙漠植被生长的关键因素.这与李梦华等[28 ] 对宁夏植被覆盖度分析结果相近,气候因素是影响宁夏植被覆盖度的主导因素,植被覆盖度空间分布主要是气候、地形地貌和人类活动三大类因素共同作用的结果.高程与降水量及气温的交互作用对植被覆盖度的影响亦较为显著,特别是在夏季与秋季,气温与降水量的增加为植被生长创造了有利环境.这与王思楠等[24 ] “鄂尔多斯干旱时空变化影响因素中,降水量与高程交互对干旱发生的影响力最强”结论一致,说明当地生态环境变化受海拔和气候的共同影响.另外在社会经济影响因子中,本文土地利用类型因子与人口、GDP等因子交互作用也有相对较强的解释力,侧面反映人为因素对沙漠区域植被覆盖度有很强的干预性.孟琪等[32 ] 研究结果表明年末大牲畜头数是影响 FVC 空间分布的主要人为因子,且自然因素和人类活动间的交互作用对 FVC 的解释力更强,进一步说明人为因素对植被覆盖度的影响. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号