0 引言

人口收缩现象历史悠久,早在20世纪后期,受去工业化、郊区化、老龄化和社会结构转型的影响,西方国家的一些城市就出现了人口流失和经济衰退现象[4]。在中国,伴随着人口转型(主要表现为减量化和老龄化)和城乡关系变化,经济落后的中西部地区人口不断向东部地区(尤其是城市群地区)和中心城市流动聚集,引致县域、县城人口收缩非常明显。与大城市相比,县城大多规模小、功能单一、抵御风险能力不足,最容易形成人口流失,收缩程度远高于城市[5-6],也更接近真实的城市收缩。15.2%的县城,29.8%的镇区均出现人口收缩[7],尤其在东北、西北、西南等经济落后地区县城收缩更明显[8]。在县城收缩的同时,县域人口梯度化、常态化收缩态势已非常明显[9],2010—2020年1 510个县域中严重收缩的达778个[10]。

人口收缩是一个非常复杂的地理过程,在不同的边界条件下,人口收缩存在着相位差,县域人口收缩往往伴随着县城人口的聚集,收缩与集聚并行交织,收缩过程往往呈现时空差异性和复杂性[11]。县域人口收缩早于全国[12],县城收缩程度则明显高于县级市[10]。也就是说,县域(行政地域)、县城(实体地域)人口动态变化并不同步。如果仅靠县域人口收缩结果就断言“人口收缩”了,会产生误判,引起不必要的担忧与混乱。因此,人口收缩的识别不应只局限于单维视角(即县域或县城),而应在双维度视角的引导下,同时关注县城、县城人口的变化,只有县域、县城人口双流失时,才能反映出人口收缩的真实状况,这种情况需要予以特别关注与澄清。县域、县城二者之间的组合态也需要进一步判断。

1 研究对象、数据与研究方法

1.1 研究对象选择

黄河流域涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省区,上游地区包括青海、甘肃、宁夏以及内蒙古,本文以该区域的159个县级行政单元(县、旗、市辖区、县级市)为对象,分别从县域、县城及其组织尺度上来研究人口收缩的时空变化特征。

1.2 数据来源与预处理

人口空间数据。在中国,县域(行政地域)有连续完整的人口统计数据,而县城(实体地域)缺少对应性数据。为了研究双维边界条件下的人口收缩问题,必须对人口数据进行空间化。目前较好的人口空间数据源于全球高精度人口空间分布数据集(WorldPop,分辨率100 m,

县域、县城空间数据。县域空间边界按行政区划边界处理;县城(实体地域)边界通过遥感影像提取,用不透水面(ISA)表征。数据来源于武汉大学中国逐年土地覆盖数据集(CLCD,

社会经济数据。城镇人口、≥65岁人口、GDP、第二产业、地方财政支出、城乡居民收入、公共服务等数据来源于《中国县域统计年鉴(县市卷)》。

1.3 研究方法

1.3.1 人口收缩类型与程度

人口收缩标准是识别县域、县城是否收缩的关键。目前国内外的判断标准并不相同,迄今还未得出一个统一的、普遍适用的标准[15]。Lichter等[16]认为只要人口数量和密度下降,即形成收缩;而收缩城市项目(SCP)则界定为过去50年(1950—2000年)里,人口至少流失10%或年均人口流失率大于1%[17-18];Schilling等[19]界定为在过去40年内,持续超过25%的人口流失。杜志威等[20]则认为5年以上年均人口增长率出现负值才能定义为收缩。其实质是人口收缩阈值、时间跨度和空间尺度[21],涉及两个关键指标,即人口持续减少的时间(时间门槛)、总人口减少量或年均人口减少量(人口门槛)、人口数量减少的地域空间边界(空间标尺)、地域空间边界内的人口数量(规模门槛)[22]。如果时间太短,容易将人口的正常波动误判为收缩;若标准太高,又往往忽略收缩现象。如果空间边界界定不清,往往将县域人口收缩误判为县城人口收缩。

本文根据黄河流域县域、县城人口变化的实际情况,采用两步法进行识别,先采用人口收缩率(Sn)进行识别,当Sn<0时,即视为广义人口收缩;再结合传统的“五年计划”习惯,规定若5年内(如2000—2005年)有2年人口出现收缩,则将其识别为狭义收缩(本文所指)。参考Alves等[4]的分类,将人口收缩分为长期稳定收缩(在每个5年内,收缩时间长达5年)、持续收缩(在每个5年内,收缩时间为4年)、短期收缩(在每个5年内,收缩时间为3年或者连续2年)、间断收缩(每个5年内,收缩时间为1年或者2年但不连续),以刻画人口收缩过程特征。

人口变化率计算公式为:

式中:Sn为人口变化率;Pt+1和Pt 分别为t+1和t时期的人口数量。当Sn<0时,即视为人口收缩,且Sn的绝对值越大,人口收缩越严重;反之,则视为人口增长。根据收缩程度,分为轻微收缩(-0.05≤Sn<0)、轻度收缩(-0.1≤Sn<-0.05)、中度收缩(-0.3≤Sn<-0.1)、重度收缩(Sn<-0.3)。

1.3.2 县域-县城收缩组合类型

本文将县域、县城人口收缩组合类型划分为三大类:①双维收缩型(县域收缩-县城收缩型):县域人口收缩的同时,县城也处于收缩状态,表明人口圴处于流失状态。②单维收缩型,又可细分为县城收缩-县域增长型(县域人口增长而县城人口收缩,一般而言,这种情形很少发生)和县域收缩-县城增长型(这种情形非常多,即人口受县城吸引向县城集中)。③双维增长型(即县域和县城人口均增长)。

2 结果与分析

2.1 县域人口收缩特征

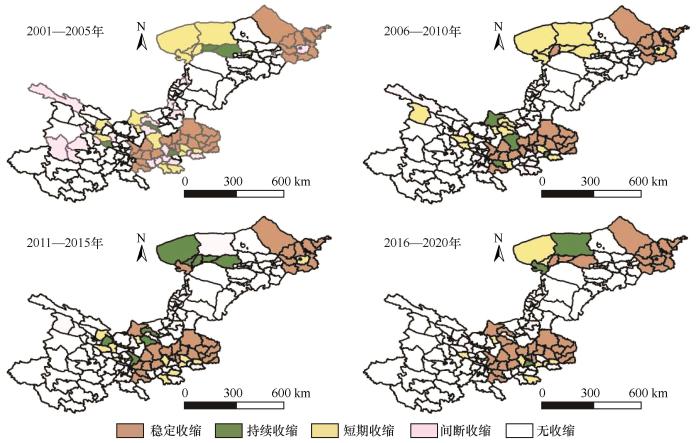

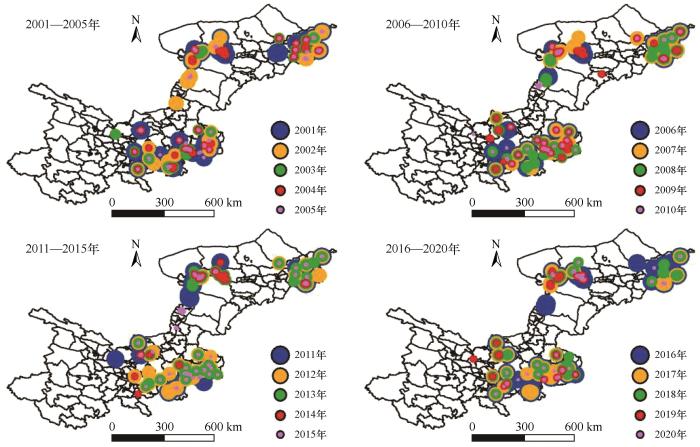

图1

图1

不同收缩类型县域空间分布

Fig.1

The spatial distribution of counties exhibiting distinct shrinking types

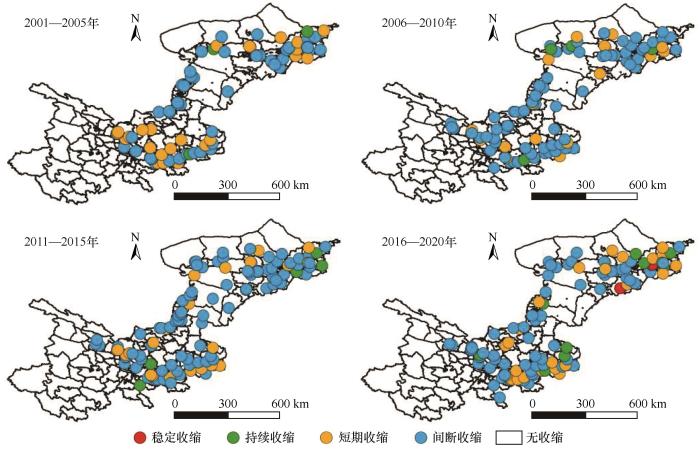

图2

图2

2001—2020年县城人口收缩类型及其空间分布

Fig.2

Types of population shrinking and their spatial distribution in county towns (2001-2020)

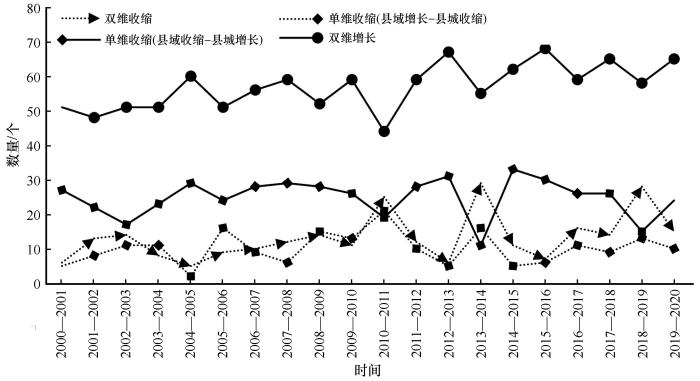

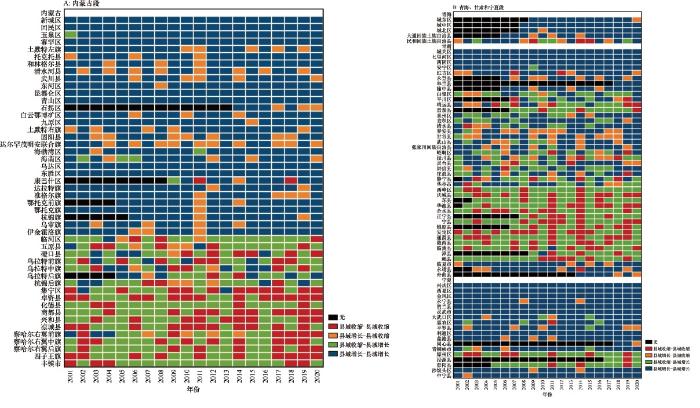

2.2 双维(县域-县城)视角人口收缩特征

从双维度角度考察,黄河上游地区约50%的区域为双维增长型,具有典型的同向增长特征,这些区域基本为市辖区。20%~30%的区域为双维收缩型,具有典型的同向收缩特征,是县域长期稳定收缩的结果;其余20%的地区处于单维收缩状态,具有异向增减特征(图3)。

图3

图3

2001—2020年县域-县城人口收缩组合类型变化

Fig.3

The changes in the combination types of county and county town

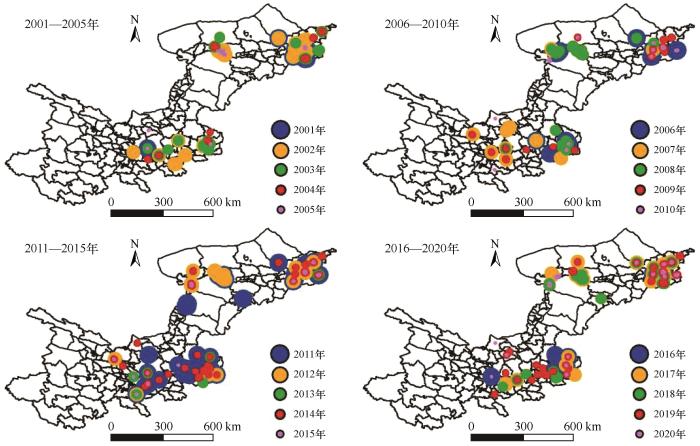

2001—2020年,双维收缩型区域共51个,主要涉及巴彦淖尔、乌兰察布、平凉、庆阳、定西、白银、海东、石嘴山、固原等市,在空间分布上呈小集聚、大分散特征(图4)。其中内蒙古相关地区首先表现为县域稳定收缩(收缩期长达20年),在此基础上表现为县城间断收缩;或者初期表现为单维收缩(县域收缩-县城增长),随着时间推移,演变化为双维收缩,即县域长期收缩的结果,最终传导至县城,导致县城、县域人口双流失。这些区域人口总量小、密度低,经济落后,人口引力小,人口双向流失严重。平凉和庆阳为国家确定的资源枯竭型城市,且受西咸都市圈影响明显,人口长期处于流失状态;定西市受兰州市的虹吸效应明显,导致人口流失明显。总体而言,双维收缩是间断的、短期的,是叠加在县域长期稳定收缩基础之上的现象。

图4

图4

2001—2020年双维收缩(县域收缩-县城收缩)型空间分布

Fig.4

Spatial distribution of shrinking both in county and county towns (2001-2020)

县域收缩-县城增长是单维收缩的主要表现。2001—2020年,共涉及63个县域,主要分布在巴彦淖尔、乌兰察布、白银、庆阳、定西、固原等市(图5)。县域收缩时间长,但程度轻,因此,在长期的人口再分布过程中,县域人口流失的同时向县城聚集,导致县城人口扩张。

图5

图5

2001—2020年县域收缩-县城增长型空间分布

Fig.5

Spatial distribution of population shrinking in county-population growth in county towns (2001-2020)

从收缩轨迹判断,双维收缩型往往和单维收缩型(县域收缩-县城增长)交替出现,是穿插在县域长期稳定收缩中的短暂现象,即当县域连续收缩到一定程度时,导致县城也出现继发性收缩。但由于县城总是县域的人口和经济中心,因此对人口收缩会产生某种“阻尼”效应,因此在历经短暂(1~2年)的收缩后,往往会反弹,出现稳定甚至增长态势。县域收缩(尤其是稳定收缩)具有连续性和持续性,而双维收缩是间断的、短暂的(图6)。表明双维收缩是叠加在单维收缩之上的短期、不稳定现象。

图6

图6

2001—2020年县域-县城收缩/增长轨迹

Fig.6

Trajectory of county-county town shrinking/growth(2001-2020)

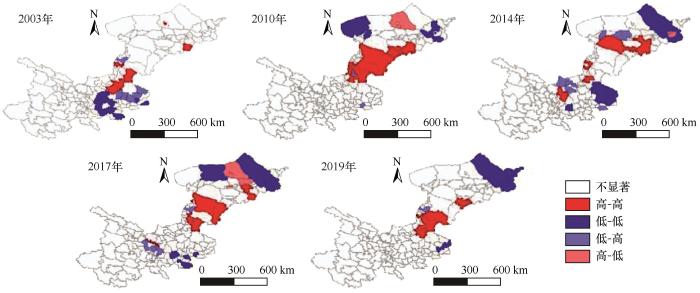

为了检验双维收缩之间的空间关联性,运用双变量空间自相关模型,计算两者的全局Moran'I指数,发现仅2003、2007、2010、2014、2017、2019年通过0.01水平的显著性检验(恰好是双维收缩出现的时间);2001、2020年通过0.05水平的显著性检验;其余12年均没有通过显著性检验。这表明双维收缩在大部分年份不存在空间关联性。

根据双变量局部Moran'I指数,分析2003、2010、2014、2017、2019年双维收缩的局部空间集聚特征,发现H-H型和L-L型为主要类型,L-H型和H-L型分布较少(图7)。

图7

图7

双维收缩的双变量空间集聚特征

Fig.7

Bivariate spatial agglomeration characteristics of bidimensional shrinking

H-H类型:以双维增长型(县域增长-县城增长)为主,主要分布在城市群市核心区,也是各主要城市的市辖区县。如宁夏沿黄城市群核心城市银川市、永宁县和灵武市;呼包鄂榆城市群中心城市呼和浩特市、包头市以及托克托县、和林格尔县、清水河县和土默特左旗;兰西城市群核心城市兰州、榆中县和皋兰县。受城市群虹吸效应的影响,形成双维增长态势。L-H类型:以单维收缩型(县域收缩-县城增长)为主,零散分布在H-H型周边,即城市群的边缘区,受城市群核心区的吸引和人口梯度收缩的影响,县域人口率先向县城集中。

H-L类型:以单维收缩型(县城收缩-县域增长)为主,数量最少。这类区域主要发生在牧区,如达尔罕茂明安联合旗、察哈尔右翼前旗。

2.3 人口收缩影响因素

人口收缩是一个由多重因素交织而成的复杂现象,既有人口学原因,也有社会经济原因。生育率下降、老龄化和移民等引致的人口结构变化和再分布[23-24],以及经济衰退、投资率低下和劳动力外流被视为人口收缩的关键因素[6,25]。一般认为,如果一个地区的人口规模小、密度低,往往意味着人口过程和空间分布更具易变性。一个地区的人口替代水平(总合生育率)低于2.1时,就不可避免地出现人口收缩。经济发展通常伴随教育水平提高、育儿成本增加,生育意愿下降,影响人口长期发展态势;而经济落后往往无法提供充足的就业机会和收入来源,对人口产生强大的推力,同样引致人口外流。城市群在就业机会、基础设施、公共服务等方面都具有明显的比较优势,形成“虹吸效应”和“循环累积效应”,导致低层级城镇加速收缩[25]。也有学者指出城市生命周期、资本与市场行为、政府干预行为,共同造成了收缩[26-27]。发达地区和核心城市占据竞争优势,而落后区域和一般县城缺乏竞争力,导致人口收缩。政策行为(如鼓励生育、制定特殊的民族生育政策、实施生态移民等)也可以引起人口变化和再分布[28-30]。

结合黄河上游地区的实际情况,从人口发展、经济发展、人民生活、公共服务配置水平等方面选取城镇化率(X1)、人口老龄化比例(X2)、人均GDP(X3)、地方财政一般预算支出(X4)、第二产业比例(X5)、第三产业比例(X6)、城镇居民人均可支配收入(X7)、农村居民人均可支配收入(X8)、中小学学校数(X9)、医疗卫生机构床位数(X10)共10项指标,来定量分析对县域、县城人口收缩的影响。城镇化率反映了人口向城镇聚集的过程及程度,对应县域收缩-县城增长。老年人口比例增加,往往意味着人口停滞和衰退,导致社会保障和医疗保险等支出增加,财政压力加大,流动性下降,一般会形成收缩。经济规模越大、活力越强,越能吸引更多资本、劳动力和技术流入;相反若经济水平低,就业机会有限,往往会对人口产生推力。人均GDP是反映县域、县城经济实力的重要指标。财政支出越高,说明对经济的拉动越强,政府有更多的资金用于基础设施建设、公共服务以及社会保障建设,从而提高区域的整体竞争力和居民的生活质量,对人口产生引力。产业结构决定人口吸引力,增长型产业延缓收缩,衰退型产业加速收缩。人们为了追求更好的生活质量向经济发达地区迁移,从而导致迁出区形成收缩。良好的教育、医疗等公共服务,能吸引更多的人口流入;相反,公共服务不足,加剧收缩。

运用地理探测器方法,分别探索2010年和2020年各因子对黄河上游地区人口收缩的驱动力,根据q值通过显著性检验的状况,对影响因子进行排序:2010年,X7>X3>X8>X1>X4>X9>X2;2020年,X3>X7>X8>X2>X1>X5>X9>X4>X6(表1)。这意味着人均GDP和城乡居民收入是影响人口收缩的关键变量。纵向比较,相较于2010年,X4、X7和X8在2020年的影响程度下降较明显,而X2大幅度增加,表明经济和收入水平的影响力在弱化,而老龄化的影响力在加强,这与黄河上游地区人口老龄化加重的态势相吻合。

表1 黄河上游地区人口收缩影响因子探测结果

Table 1

| 年份 | 检验值 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

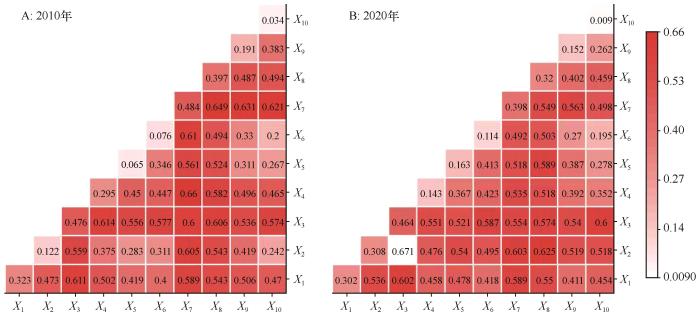

因子交互作用探测结果表明,2010年双因子增强有20种,非线性增强有25种;2020年双因子增强有23种,非线性增强有22种,两种类型占比均在50%左右。总体来看,2010年和2020年各因子交互作用都呈增强型(即双因子交互作用检验的q值均大于单因子的q值),表明影响因素对收缩的影响并不是独立存在的。值得注意的是,2010年,X5、X6和X10没有通过显著性检验,2020年X10没有通过显著性检验,但这些因子在与其他因子相互作用后,对收缩的影响程度大幅度增强,表明影响因素之间相互联系,共同发挥作用。

进一步分析因子交互作用时的影响程度,发现2010年交互作用中,城镇居民人均可支配收入与其他因子交互作用的均值最高,为0.614;其次是人均GDP,与其他因子交互作用的均值为0.581;第三位是农村居民人均可支配收入,均值为0.547。2020年,与其他因子交互作用的均值前四位分别是人均GDP、人口老龄化比例、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入,均值分别为0.578、0.554、0.545和0.530(图8)。这同样证明收入水平、经济发展状况和老龄化程度是影响人口收缩的关键变量。

图8

图8

影响因子交互作用对收缩的解释程度

Fig.8

The degree of explanation for shrinking by the interaction of influencing factors

如前述,黄河上游地区人口收缩具有空间锁定性和稳定性,即六盘山集中连片特困区和内蒙古东部纯牧区,其中特困区覆盖宁夏西海固地区、甘肃中东部地区及青海海东地区共61个县(区),不仅自然条件严酷,人居环境恶劣,而且经济总量小、收入水平低,往往对人口产生巨大的推力,导致人口(尤其是县域人口)处于长期稳定收缩状态,甚至涉及县城。内蒙古东部纯牧区,牧业占比高,受草场退化、农产品价格波动影响,农牧民收入增长缓慢。农业现代化(如大型农机、集约化养殖)减少了对劳动力的需求,导致农村人口外流。包头、乌海、鄂尔多斯、白银、庆阳等矿业型城市长期依赖煤炭、金属等资源产业,受资源服务年限、环保政策、产能过剩等的影响,就业吸纳能力下降,大量人口涌向京津冀城市群、西咸都市圈地区,导致人口形成收缩现象。

3 讨论

黄河流域收缩城市数量多,范围广,人口流失较为严重,不同省份收缩城市数量与收缩程度差异明显[33]。这与本文的发现相似。但由于标准不同,时空尺度不同,识别出的结果不尽相同。丁晓明[34]将2000—2010年/2010—2020年人口变化率为负值作为识别标准,发现735个县级行政单元中,县城收缩大幅增加,由2000—2010年的53个增加至2010—2020年的301个,主要集中在中上游地区,具有环大城市、核心城市,呈块状、环状布局的空间特征。刘晓晨[35]以2020—2010年常住人口的增长率为依据,将收缩城市分为全域式、边缘式、交叉式3种收缩类型;王录仓等[13]利用人口收缩率,发现暂时性收缩县城159个(占52.65%),周期性收缩县城139个(占46.03%),持续性收缩县城仅4个。高玮等[36]使用年均人口变动率,发现52%的区县出现人口收缩现象,范围和程度明显加剧,汾渭平原及黄淮海平原形成收缩带,但上游仍存在人口增长极。从城市收缩程度来看,轻度收缩城市>中度收缩城市>重度收缩城市,从收缩轨迹来看,近期收缩城市>加剧收缩城市>阶段收缩城市>减缓收缩城市[34]。本文发现上游地区以轻微收缩和长期稳定收缩为主。在甘肃,县域空间连片收缩现象较为显著,但人口由郊区县城向中心城区迁移的趋势依然明显,中心城区依旧是区域人口集聚的关键区域[37]。陇东地区存在大面积收缩现象。在内蒙古,人口收缩型城镇主要分布在东北部和中南部[38],这与本文发现相吻合。

上述研究中,均将县域(行政地域)和县城(实体地域)看作是相对独立的单元,来研究人口收缩问题。张学良等[12]提出行政边界(广义)和经济边界(狭义)双重视角,结果发现2010—2020年,黄河流域76.82%的乡镇发生广义收缩,45.65%的乡镇发生狭义收缩,36.42%的乡镇同时发生广义收缩和狭义收缩,即真正意义上的收缩。但这种“边界”实际上是不同的“维度”(或检测指标)。本文发现,如果从单维度上考察,55.6%县域存在收缩现象,但以轻微收缩和长期稳定收缩为主。89.94%县城出现过收缩,但以短期收缩和间断收缩为主,与县域收缩形成强烈反差。从双维度上考察,县域收缩-县城增长占主导,说明县域人口流失的同时,县城聚集度在提升;县域收缩-县城收缩非常少,且往往和县域收缩-县城增长交替出现,县域长期稳定收缩累积的结果必然传导至县城,导致县城出现短暂收缩,但由于县城往往对人口具有聚集作用,因此县城对县域收缩具有某种程度的“阻尼”作用。

4 结论

从单维度上考察,2001—2020年,共识别出89个县域(占研究区域县级行政单元数量的55.6%)存在收缩现象,但以轻微收缩和长期稳定收缩为主。同期共有141个(占89.94%)县城出现收缩,但以短期收缩和间断收缩为主,与县域收缩形成强烈反差。六盘山集中连片特困区、内蒙古东部地区是县域、县城收缩发生的主要地区,具有明显的空间锁定效应。

从双维角度考察,2001—2020年,黄河上游地区双维增长型(县域增长-县城增长)占主导,同样反映出收缩不严重的事实;其次是单维收缩型(县域收缩-县城增长),占比在9.91%~30.34%,是正常的人口流动与空间再分布;双维收缩(县域收缩-县城收缩型)较少,占比5.5%~26.13%,且具有时间上的短暂性和间断性。单维收缩型(县域增长-县城收缩)最少,占比2.08%~19.27%。

双维收缩型往往和单维收缩型(县域收缩-县城增长)交替出现,且以县域收缩为主,双维收缩是叠加在单维收缩基础之上的短期现象。

双变量全局空间自相关分析表明,黄河上游地区县域收缩和县城收缩在大部分年份不存在空间相关性,即收缩并不是同步发生的现象;局部自相关表明,高-高型(即双维增长型)区域主要分布在城市群核心区;低-低型(即双维收缩型)主要分布在城市群边缘区和纯牧区。

地理探测器探测的结果表明,人均GDP、收入水平、老龄化程度是影响人口收缩的关键变量。

双维视角分析的结果表明,黄河上游地区尽管存在人口收缩现象,但以县域收缩为主(轻微收缩),双维收缩现象并不严重,并没有形成令人恐慌的结果。但对于集中连片特困区、边疆少数民族聚居区(也是纯牧区)和矿业型地区,还得引起重视,谨防人口收缩的同时出现经济衰退和社会动荡。

参考文献

Historical trajectories of currently shrinking Portuguese cities:a typology of urban shrinkage

[J].

County town shrinkage in China:identification,spatiotemporal variations and the heterogeneity of influencing factors

[J].

The rural-urban interface:rural and small town growth at the metropolitan fringe

[J].

Errors expected:aligning urban strategy with demographic uncertainty in shrinking cities

[J].

Greening the rust belt:a green infrastructure model for right sizing America's shrinking cities

[J].

Varieties of shrinkage in European cities

[J].

How is internal migration reshaping metropolitan populations in Latin America?a new method and new evidence

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号