The impact of indicator selection on assessment of global greening

1

2021

... 植被作为陆地生态系统的重要组成部分,其重要性不仅体现在大气圈、生物圈和全球碳循环中,还通过影响地表与大气之间能量、水分和碳交换,对气候变化起重要调节作用,同时对生态系统状况及其变化具有指示意义[1-3].植被绿度与植被覆盖高度相关,是表征陆表植被覆盖状况的重要指标,也是评估生态系统健康的关键指标,植被绿度改变不仅会影响碳循环和气候系统的稳定性[4],而且能直观反映地表植被空间分布的动态特征,并间接揭示生态环境质量的演变趋势[5-7]. ...

Reanalysis of global terrestrial vegetation trends from MODIS products:browning or greening?

0

2017

Changes in satellite‐derived spring vegetation green‐up date and its linkage to climate in China from 1982 to 2010:a multimethod analysis

1

2013

... 植被作为陆地生态系统的重要组成部分,其重要性不仅体现在大气圈、生物圈和全球碳循环中,还通过影响地表与大气之间能量、水分和碳交换,对气候变化起重要调节作用,同时对生态系统状况及其变化具有指示意义[1-3].植被绿度与植被覆盖高度相关,是表征陆表植被覆盖状况的重要指标,也是评估生态系统健康的关键指标,植被绿度改变不仅会影响碳循环和气候系统的稳定性[4],而且能直观反映地表植被空间分布的动态特征,并间接揭示生态环境质量的演变趋势[5-7]. ...

近20年辽宁省植被动态特征及其对气候变化的响应

1

2022

... 植被作为陆地生态系统的重要组成部分,其重要性不仅体现在大气圈、生物圈和全球碳循环中,还通过影响地表与大气之间能量、水分和碳交换,对气候变化起重要调节作用,同时对生态系统状况及其变化具有指示意义[1-3].植被绿度与植被覆盖高度相关,是表征陆表植被覆盖状况的重要指标,也是评估生态系统健康的关键指标,植被绿度改变不仅会影响碳循环和气候系统的稳定性[4],而且能直观反映地表植被空间分布的动态特征,并间接揭示生态环境质量的演变趋势[5-7]. ...

2000-2010年中国地表植被绿度变化

1

2012

... 植被作为陆地生态系统的重要组成部分,其重要性不仅体现在大气圈、生物圈和全球碳循环中,还通过影响地表与大气之间能量、水分和碳交换,对气候变化起重要调节作用,同时对生态系统状况及其变化具有指示意义[1-3].植被绿度与植被覆盖高度相关,是表征陆表植被覆盖状况的重要指标,也是评估生态系统健康的关键指标,植被绿度改变不仅会影响碳循环和气候系统的稳定性[4],而且能直观反映地表植被空间分布的动态特征,并间接揭示生态环境质量的演变趋势[5-7]. ...

基于遥感的泰山地区植被绿度趋势变化研究

1

2018

... 植被作为陆地生态系统的重要组成部分,其重要性不仅体现在大气圈、生物圈和全球碳循环中,还通过影响地表与大气之间能量、水分和碳交换,对气候变化起重要调节作用,同时对生态系统状况及其变化具有指示意义[1-3].植被绿度与植被覆盖高度相关,是表征陆表植被覆盖状况的重要指标,也是评估生态系统健康的关键指标,植被绿度改变不仅会影响碳循环和气候系统的稳定性[4],而且能直观反映地表植被空间分布的动态特征,并间接揭示生态环境质量的演变趋势[5-7]. ...

气候变化及人类活动对黄河流域植被覆盖变化的影响

1

2021

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

2000-2019年黄河流域植被覆盖度时空变化

1

2021

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

青藏高原植被生长季NDVI时空变化与影响因素

1

2021

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

中国植被覆盖时空变化及其与气候和人类活动的关系

1

2019

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

内蒙古不同草地NDVI变化及其驱动要素

1

2024

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

黄土高原植被变化主导空间模态及其影响因素

1

2024

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

近30年来青藏高原高寒草地NDVI动态变化对自然及人为因子的响应

1

2020

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

2000-2020年干旱梯度下西北干旱半干旱区植被突变及归因

1

2025

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

我国北方草地净初级生产力时空动态特征及其与水热因子的关系

1

2021

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

1982-2015年中国植被NDVI时空变化特征及其驱动分析

0

2021

川渝地区NDVI动态特征及其对气候变化的响应

1

2023

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

Spatial and temporal patterns of global NDVI trends:correlations with climate and human factors

2

2015

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

... [19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

2000-2020年甘肃省植被覆盖特征及其对气候变化和人类活动的响应

0

2023

1982-2015年黄土高原植被变化特征及归因

2

2023

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

中亚草地植被指数(NDVI)对气候变化及人类活动的响应

1

2022

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

祁连山南坡植被绿度时空变化及其对气候变化和人类活动的响应

2

2024

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

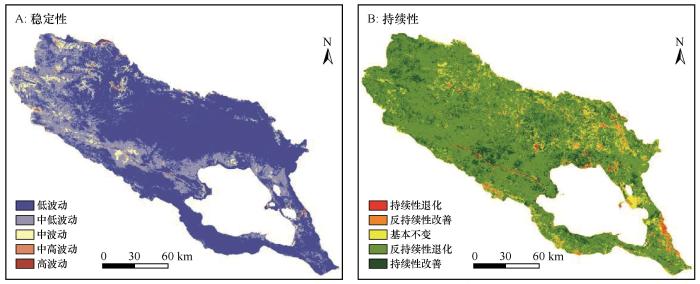

... 本研究通过逐像元计算青海湖流域Hurst指数,得到青海湖流域近24年植被绿度变化持续性特征与未来变化趋势.结果显示,青海湖流域反持续性现象显著,71.34%的区域呈现出反持续性退化(改善)的趋势,主要分布在研究区的西北部与中部.相对而言,植被绿度持续性改善的区域占比为14.68%,而持续性退化的区域仅占1%.这表明青海湖流域的植被绿度变化整体呈稳定趋势,波动较小,以反持续性退化为主.然而,靠近河流和城镇的部分地区可能会面临植被退化风险.因此采取系统性、多层次的综合治理措施,结合生态修复、社会参与和政策调控,对青海湖流域植被生态可持续发展至关重要.例如,划定生态红线,严格保护敏感区域,限制城镇无序扩张与过度放牧;建立生态补偿机制,对因保护植被而损失经济收益的居民(如退耕农民)给予补偿[51].然而,该方法假设未来变化将延续历史模式,在气候变化加剧和人类活动干预增强的背景下,这一假设可能需要谨慎.研究结果显示74.32%区域呈现反持续性特征,这与青藏高原其他地区的研究结果[23,52]相吻合. ...

The relative roles of climate variations and human activities in vegetation change in North China

1

2015

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

三江源国家公园水源涵养服务时空演变特征及其驱动因素

2

2025

... 植被绿度变化的研究,多数学者采用归一化植被指数(NDVI)作为评估指标,该指数与绿叶密度、光合有效辐射、植被生产力及累积生物量等高度敏感,能有效捕捉不同植被类型和覆盖程度的变化[8],是公认的反映地表植被覆盖和生长状况的有效指标,常被作为区域气候变化的“指示器”[9].气温和降水对陆地植被生长起着关键作用,然而在不同区域,植被变化与水热因子相关性存在较大差异[10].气温升高是促进植被恢复的主要气候因素,降水主要影响中国西北干旱半干旱地区植被状况[11].内蒙古高原[12]、黄土高原[13]、青藏高原[14]、西北干旱半干旱地区[15]植被生长主要受降水影响.东北平原、东南地区、四川盆地和云贵高原植被生长对气温响应更为明显[16-18].然而,NDVI不仅受气候变化影响,同时也显著受人类活动的干扰和影响.为定量区分二者的贡献,学者们广泛采用多元回归残差等方法开展研究[19-25].相关成果显示:欧洲和非洲人类活动对NDVI产生了显著的积极影响,表明密集的人类活动加速NDVI和植被变化[19].黄土高原[21]和中亚地区[22]人类活动对植被影响呈现改善与破坏并存的双向影响,但总体以正向影响为主.祁连山南坡[23]和华北地区[24]人类活动则主要表现为促进植被生长的积极作用,且其贡献率显著高于气候变化.不同地理区域人类活动对植被动态的影响程度和作用方向存在显著差异,但总体呈现出相对气候变化更为突出的驱动作用. ...

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

青海湖流域水文要素初步分析

1

2012

... 青海湖流域位于青藏高原东北部,流域内的青海湖是维系青藏高原生态安全的重要水体,流域是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,是青藏高原东北部最重要的水汽源和气候调节器[26],是研究植被生态系统对气候变化及人类活动响应的理想区域[27-28].目前,对青海湖流域的研究集中于模拟增温和降水变化对温室气体排放的影响、土地利用变化及生态补偿机制等方面[29-32],而对青海湖流域植被绿度变化特征及对气候变化和人类活动的响应机制的研究不足.鉴于此,本研究基于NDVI数据和气象数据,对2000—2023年青海湖流域植被绿度的时空变化进行分析,通过量化分析气候因素和人类活动对植被绿度变化的影响及贡献度,旨在深入理解青海湖流域植被生态系统的演变过程,并为青海湖流域的生态保护与可持续发展提供理论支持. ...

The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the Qinghai‐Tibetan Plateau

1

2013

... 青海湖流域位于青藏高原东北部,流域内的青海湖是维系青藏高原生态安全的重要水体,流域是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,是青藏高原东北部最重要的水汽源和气候调节器[26],是研究植被生态系统对气候变化及人类活动响应的理想区域[27-28].目前,对青海湖流域的研究集中于模拟增温和降水变化对温室气体排放的影响、土地利用变化及生态补偿机制等方面[29-32],而对青海湖流域植被绿度变化特征及对气候变化和人类活动的响应机制的研究不足.鉴于此,本研究基于NDVI数据和气象数据,对2000—2023年青海湖流域植被绿度的时空变化进行分析,通过量化分析气候因素和人类活动对植被绿度变化的影响及贡献度,旨在深入理解青海湖流域植被生态系统的演变过程,并为青海湖流域的生态保护与可持续发展提供理论支持. ...

青藏高原草地植被覆盖变化及其与气候因子的关系

1

2006

... 青海湖流域位于青藏高原东北部,流域内的青海湖是维系青藏高原生态安全的重要水体,流域是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,是青藏高原东北部最重要的水汽源和气候调节器[26],是研究植被生态系统对气候变化及人类活动响应的理想区域[27-28].目前,对青海湖流域的研究集中于模拟增温和降水变化对温室气体排放的影响、土地利用变化及生态补偿机制等方面[29-32],而对青海湖流域植被绿度变化特征及对气候变化和人类活动的响应机制的研究不足.鉴于此,本研究基于NDVI数据和气象数据,对2000—2023年青海湖流域植被绿度的时空变化进行分析,通过量化分析气候因素和人类活动对植被绿度变化的影响及贡献度,旨在深入理解青海湖流域植被生态系统的演变过程,并为青海湖流域的生态保护与可持续发展提供理论支持. ...

增温对青海湖流域高寒沼泽草甸主要温室气体通量的影响

1

2021

... 青海湖流域位于青藏高原东北部,流域内的青海湖是维系青藏高原生态安全的重要水体,流域是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,是青藏高原东北部最重要的水汽源和气候调节器[26],是研究植被生态系统对气候变化及人类活动响应的理想区域[27-28].目前,对青海湖流域的研究集中于模拟增温和降水变化对温室气体排放的影响、土地利用变化及生态补偿机制等方面[29-32],而对青海湖流域植被绿度变化特征及对气候变化和人类活动的响应机制的研究不足.鉴于此,本研究基于NDVI数据和气象数据,对2000—2023年青海湖流域植被绿度的时空变化进行分析,通过量化分析气候因素和人类活动对植被绿度变化的影响及贡献度,旨在深入理解青海湖流域植被生态系统的演变过程,并为青海湖流域的生态保护与可持续发展提供理论支持. ...

青海湖流域南岸温性草原CO2排放特征对模拟降雨变化的响应

0

2023

土地利用变化对青海湖流域生境质量的影响

0

2019

基于生态健康的青海湖流域植被生态补偿标准研究

1

2016

... 青海湖流域位于青藏高原东北部,流域内的青海湖是维系青藏高原生态安全的重要水体,流域是阻止西部荒漠化向东蔓延的天然屏障,是青藏高原东北部最重要的水汽源和气候调节器[26],是研究植被生态系统对气候变化及人类活动响应的理想区域[27-28].目前,对青海湖流域的研究集中于模拟增温和降水变化对温室气体排放的影响、土地利用变化及生态补偿机制等方面[29-32],而对青海湖流域植被绿度变化特征及对气候变化和人类活动的响应机制的研究不足.鉴于此,本研究基于NDVI数据和气象数据,对2000—2023年青海湖流域植被绿度的时空变化进行分析,通过量化分析气候因素和人类活动对植被绿度变化的影响及贡献度,旨在深入理解青海湖流域植被生态系统的演变过程,并为青海湖流域的生态保护与可持续发展提供理论支持. ...

2000-2016年青海湖流域NDVI时空变化及其与环境因子的关系

1

2019

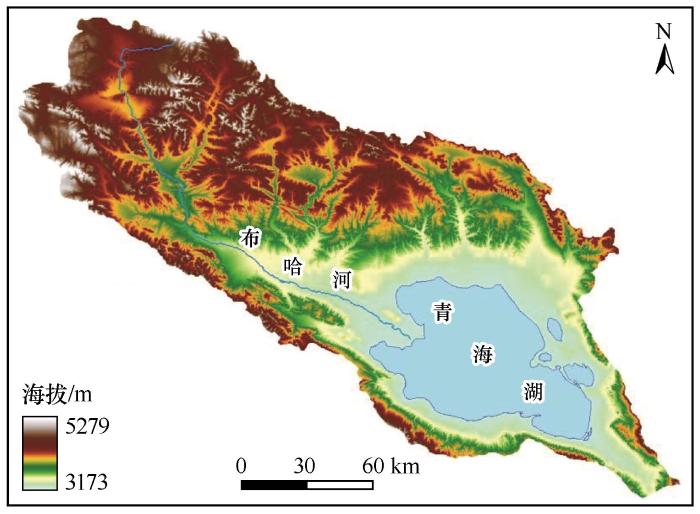

... 青海湖流域地处西部干旱区、青藏高原、东部季风区3大区域相互作用的交会地带[33],是中国西部气候变化的关键区域.海拔为3 173~5 279 m(图1),面积29 661 km2 .流域地形特征为西北高、东南低,形成了四周被群山环绕的封闭内陆盆地[34-35].流域内有布哈河、沙柳河、黑马河等多条河流.其中布哈河是青海湖流域的最大河流,位于青海湖流域的西北部,流向为西北-东南向[36].流域内气候特征为寒冷干燥,年平均气温较低,且年内温差和日温差较大.降水主要在夏季,冬季稀少.受地形和气候影响,青海湖流域植被类型丰富多样,从高山草甸、高寒灌丛到荒漠草原均有分布.流域内土壤类型也呈现出多样性,包括高山草甸土、高山寒漠土、栗钙土等,这些土壤类型与植被类型和气候条件密切相关,共同构成了青海湖流域独特的生态环境[37]. ...

高分辨率遥感降水资料在青海湖流域及周边区域的适用性评价

1

2020

... 青海湖流域地处西部干旱区、青藏高原、东部季风区3大区域相互作用的交会地带[33],是中国西部气候变化的关键区域.海拔为3 173~5 279 m(图1),面积29 661 km2 .流域地形特征为西北高、东南低,形成了四周被群山环绕的封闭内陆盆地[34-35].流域内有布哈河、沙柳河、黑马河等多条河流.其中布哈河是青海湖流域的最大河流,位于青海湖流域的西北部,流向为西北-东南向[36].流域内气候特征为寒冷干燥,年平均气温较低,且年内温差和日温差较大.降水主要在夏季,冬季稀少.受地形和气候影响,青海湖流域植被类型丰富多样,从高山草甸、高寒灌丛到荒漠草原均有分布.流域内土壤类型也呈现出多样性,包括高山草甸土、高山寒漠土、栗钙土等,这些土壤类型与植被类型和气候条件密切相关,共同构成了青海湖流域独特的生态环境[37]. ...

青海湖流域植被覆盖时空变化特征及驱动力分析

1

2024

... 青海湖流域地处西部干旱区、青藏高原、东部季风区3大区域相互作用的交会地带[33],是中国西部气候变化的关键区域.海拔为3 173~5 279 m(图1),面积29 661 km2 .流域地形特征为西北高、东南低,形成了四周被群山环绕的封闭内陆盆地[34-35].流域内有布哈河、沙柳河、黑马河等多条河流.其中布哈河是青海湖流域的最大河流,位于青海湖流域的西北部,流向为西北-东南向[36].流域内气候特征为寒冷干燥,年平均气温较低,且年内温差和日温差较大.降水主要在夏季,冬季稀少.受地形和气候影响,青海湖流域植被类型丰富多样,从高山草甸、高寒灌丛到荒漠草原均有分布.流域内土壤类型也呈现出多样性,包括高山草甸土、高山寒漠土、栗钙土等,这些土壤类型与植被类型和气候条件密切相关,共同构成了青海湖流域独特的生态环境[37]. ...

布哈河流域不同水体稳定同位素特征分析

1

2025

... 青海湖流域地处西部干旱区、青藏高原、东部季风区3大区域相互作用的交会地带[33],是中国西部气候变化的关键区域.海拔为3 173~5 279 m(图1),面积29 661 km2 .流域地形特征为西北高、东南低,形成了四周被群山环绕的封闭内陆盆地[34-35].流域内有布哈河、沙柳河、黑马河等多条河流.其中布哈河是青海湖流域的最大河流,位于青海湖流域的西北部,流向为西北-东南向[36].流域内气候特征为寒冷干燥,年平均气温较低,且年内温差和日温差较大.降水主要在夏季,冬季稀少.受地形和气候影响,青海湖流域植被类型丰富多样,从高山草甸、高寒灌丛到荒漠草原均有分布.流域内土壤类型也呈现出多样性,包括高山草甸土、高山寒漠土、栗钙土等,这些土壤类型与植被类型和气候条件密切相关,共同构成了青海湖流域独特的生态环境[37]. ...

基于遥感与GIS的青海湖地区土地利用变化及其对生态环境影响的研究

1

2002

... 青海湖流域地处西部干旱区、青藏高原、东部季风区3大区域相互作用的交会地带[33],是中国西部气候变化的关键区域.海拔为3 173~5 279 m(图1),面积29 661 km2 .流域地形特征为西北高、东南低,形成了四周被群山环绕的封闭内陆盆地[34-35].流域内有布哈河、沙柳河、黑马河等多条河流.其中布哈河是青海湖流域的最大河流,位于青海湖流域的西北部,流向为西北-东南向[36].流域内气候特征为寒冷干燥,年平均气温较低,且年内温差和日温差较大.降水主要在夏季,冬季稀少.受地形和气候影响,青海湖流域植被类型丰富多样,从高山草甸、高寒灌丛到荒漠草原均有分布.流域内土壤类型也呈现出多样性,包括高山草甸土、高山寒漠土、栗钙土等,这些土壤类型与植被类型和气候条件密切相关,共同构成了青海湖流域独特的生态环境[37]. ...

Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau

1

1968

... Sen趋势分析法是一种非参数统计趋势分析方法[38],适用于长时间序列植被绿度的趋势分析. ...

2000-2020年黑龙江省植被时空变化对气候因子响应

1

2024

... Hurst指数(H)是基于长时序非函数周期的标极差(R)/标准差(S)的分析方法,可以描述NDVI持续性或反持续性的变化[39],本研究采用基于R/S算法的Hurst指数对青海湖流域植被绿度演变趋势与可持续性进行预测.当Hurst指数为0.5<H<1,即未来变化趋势与历史趋势一致;当H值等于0.5时,即未来变化趋势与历史趋势无关;而当H值位于0<H<0.5,则显示出反持续性,即未来变化趋势将与历史趋势相反[40]. ...

2000-2016年黄土高原不同土地覆盖类型植被NDVI时空变化

1

2019

... Hurst指数(H)是基于长时序非函数周期的标极差(R)/标准差(S)的分析方法,可以描述NDVI持续性或反持续性的变化[39],本研究采用基于R/S算法的Hurst指数对青海湖流域植被绿度演变趋势与可持续性进行预测.当Hurst指数为0.5<H<1,即未来变化趋势与历史趋势一致;当H值等于0.5时,即未来变化趋势与历史趋势无关;而当H值位于0<H<0.5,则显示出反持续性,即未来变化趋势将与历史趋势相反[40]. ...

基于MODIS NDVI的文山州植被覆盖度及景观格局分析

1

2023

... 通过建立变异系数模型,分析研究区植被绿度随时间变化的波动情况[41]. ...

1982-2015年中国北方草地NDVI时空动态及其对气候变化的响应

1

2021

... 式中:Cv为植被绿度变异系数.变异系数越小,植被绿度波动程度越小,变化越稳定,反之则表明植被绿度越不稳定.根据相关研究,将区域NDVI变异系数划分为5个等级[42-43](表1),表征区域植被绿度的稳定情况. ...

Spatio‐temporal analysis of vegetation variation in the Yellow River Basin

1

2015

... 式中:Cv为植被绿度变异系数.变异系数越小,植被绿度波动程度越小,变化越稳定,反之则表明植被绿度越不稳定.根据相关研究,将区域NDVI变异系数划分为5个等级[42-43](表1),表征区域植被绿度的稳定情况. ...

黄河流域甘肃段NDVI时空变化及其影响因素分析

3

2024

... 残差分析通过使用没有人类活动的模拟植被变化趋势与实际趋势之间的差异,来区分气候变化和人类活动对植被变化的贡献[44].本文利用残差分析法来表示人类活动对植被绿度变化的影响. ...

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

... [44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

2000-2019年黄河流域陕西段植被NDVI时空变化及其驱动因素分析

2

2023

... 式中:NDVICC为NDVI预测值;a、b、c为模型参数;T和P分别为年平均气温和年降水量;NDVIHA为残差;NDVIobs为NDVI观测值[45].为了更好理解人类活动对植被绿度影响,将残差趋势值(Sr)分为:促进(Sr>0.0005)、基本无影响(-0.0005≤Sr≤0.0005)、抑制(Sr<-0.0005)[46].根据残差趋势分析结果,将植被绿度驱动因素分为6类(表2),计算各驱动因素在植被绿度变化的相对贡献率. ...

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

陕西省NDVI时空变化及其对气候和人类活动的响应

2

2023

... 式中:NDVICC为NDVI预测值;a、b、c为模型参数;T和P分别为年平均气温和年降水量;NDVIHA为残差;NDVIobs为NDVI观测值[45].为了更好理解人类活动对植被绿度影响,将残差趋势值(Sr)分为:促进(Sr>0.0005)、基本无影响(-0.0005≤Sr≤0.0005)、抑制(Sr<-0.0005)[46].根据残差趋势分析结果,将植被绿度驱动因素分为6类(表2),计算各驱动因素在植被绿度变化的相对贡献率. ...

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

青海湖流域地表绿度变化特征及其驱动力分析

1

2023

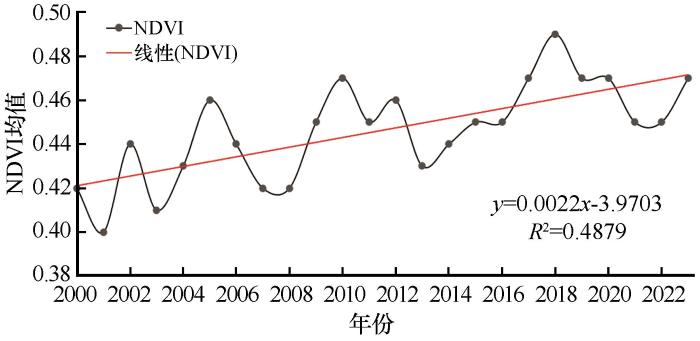

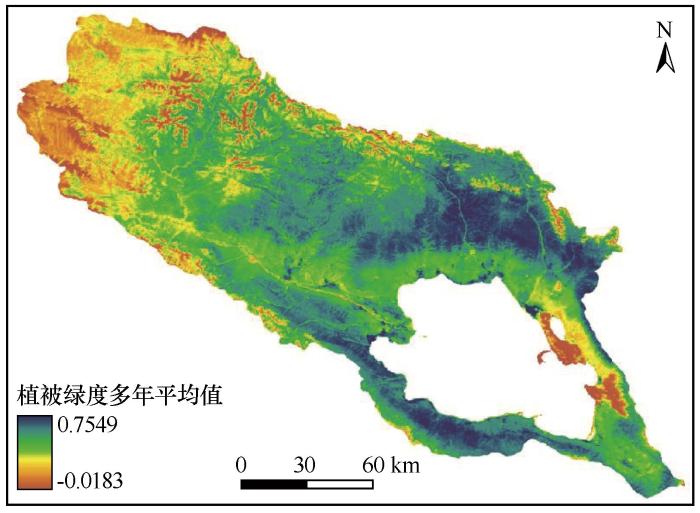

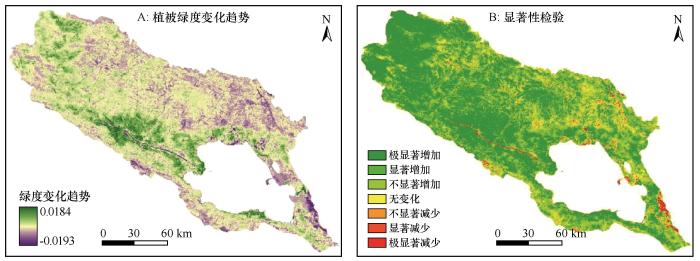

... 本研究表明近24年来,青海湖流域的植被绿度存在年际波动,但整体上呈现出上升趋势,空间异质性明显,56%区域植被绿度呈极显著增加趋势.这一结果与前人研究结果相符[47-48].这一现象的主要原因可能是在气候变暖大背景下,气候暖湿化对高原植被生长产生了积极影响,气温和降水显著增加为植被提供了充足养分.同时暖湿化也促进冰冻圈消融,使得土壤含水量提升,为植被生长提供了更丰富的水分来源[49].同时,政府和社会各界对生态环境保护的重视程度日益提高,加大了对青海湖流域生态环境的投入和治理力度,治理退化草地、植树造林、防风固沙、禁牧等生态保护措施的实施[50],促进了植被绿度提升,对地表植被恢复具有积极作用.这两个因素共同作用,使得青海湖流域的植被绿度得以改善.本研究通过显著性检验确保了趋势分析结果的统计可靠性,57.2%区域通过显著性检验(P<0.05),表明分析结果具有较高的可信度.但需注意的是,该方法对短周期波动不敏感,可能低估极端气候事件对植被的短期影响.因此,长期可持续性和生态平衡维护仍然需要进一步的研究和关注. ...

基于Landsat和MODIS NDVI时序数据的青海湖流域植被覆盖度提取及其变化分析

1

2019

... 本研究表明近24年来,青海湖流域的植被绿度存在年际波动,但整体上呈现出上升趋势,空间异质性明显,56%区域植被绿度呈极显著增加趋势.这一结果与前人研究结果相符[47-48].这一现象的主要原因可能是在气候变暖大背景下,气候暖湿化对高原植被生长产生了积极影响,气温和降水显著增加为植被提供了充足养分.同时暖湿化也促进冰冻圈消融,使得土壤含水量提升,为植被生长提供了更丰富的水分来源[49].同时,政府和社会各界对生态环境保护的重视程度日益提高,加大了对青海湖流域生态环境的投入和治理力度,治理退化草地、植树造林、防风固沙、禁牧等生态保护措施的实施[50],促进了植被绿度提升,对地表植被恢复具有积极作用.这两个因素共同作用,使得青海湖流域的植被绿度得以改善.本研究通过显著性检验确保了趋势分析结果的统计可靠性,57.2%区域通过显著性检验(P<0.05),表明分析结果具有较高的可信度.但需注意的是,该方法对短周期波动不敏感,可能低估极端气候事件对植被的短期影响.因此,长期可持续性和生态平衡维护仍然需要进一步的研究和关注. ...

1982-2015年青藏高原植被变化的主导环境因子

1

2023

... 本研究表明近24年来,青海湖流域的植被绿度存在年际波动,但整体上呈现出上升趋势,空间异质性明显,56%区域植被绿度呈极显著增加趋势.这一结果与前人研究结果相符[47-48].这一现象的主要原因可能是在气候变暖大背景下,气候暖湿化对高原植被生长产生了积极影响,气温和降水显著增加为植被提供了充足养分.同时暖湿化也促进冰冻圈消融,使得土壤含水量提升,为植被生长提供了更丰富的水分来源[49].同时,政府和社会各界对生态环境保护的重视程度日益提高,加大了对青海湖流域生态环境的投入和治理力度,治理退化草地、植树造林、防风固沙、禁牧等生态保护措施的实施[50],促进了植被绿度提升,对地表植被恢复具有积极作用.这两个因素共同作用,使得青海湖流域的植被绿度得以改善.本研究通过显著性检验确保了趋势分析结果的统计可靠性,57.2%区域通过显著性检验(P<0.05),表明分析结果具有较高的可信度.但需注意的是,该方法对短周期波动不敏感,可能低估极端气候事件对植被的短期影响.因此,长期可持续性和生态平衡维护仍然需要进一步的研究和关注. ...

气候与景观格局变化对青海湖流域生态系统服务的影响

1

2021

... 本研究表明近24年来,青海湖流域的植被绿度存在年际波动,但整体上呈现出上升趋势,空间异质性明显,56%区域植被绿度呈极显著增加趋势.这一结果与前人研究结果相符[47-48].这一现象的主要原因可能是在气候变暖大背景下,气候暖湿化对高原植被生长产生了积极影响,气温和降水显著增加为植被提供了充足养分.同时暖湿化也促进冰冻圈消融,使得土壤含水量提升,为植被生长提供了更丰富的水分来源[49].同时,政府和社会各界对生态环境保护的重视程度日益提高,加大了对青海湖流域生态环境的投入和治理力度,治理退化草地、植树造林、防风固沙、禁牧等生态保护措施的实施[50],促进了植被绿度提升,对地表植被恢复具有积极作用.这两个因素共同作用,使得青海湖流域的植被绿度得以改善.本研究通过显著性检验确保了趋势分析结果的统计可靠性,57.2%区域通过显著性检验(P<0.05),表明分析结果具有较高的可信度.但需注意的是,该方法对短周期波动不敏感,可能低估极端气候事件对植被的短期影响.因此,长期可持续性和生态平衡维护仍然需要进一步的研究和关注. ...

青海湖流域植被生态补偿标准初探

1

2012

... 本研究通过逐像元计算青海湖流域Hurst指数,得到青海湖流域近24年植被绿度变化持续性特征与未来变化趋势.结果显示,青海湖流域反持续性现象显著,71.34%的区域呈现出反持续性退化(改善)的趋势,主要分布在研究区的西北部与中部.相对而言,植被绿度持续性改善的区域占比为14.68%,而持续性退化的区域仅占1%.这表明青海湖流域的植被绿度变化整体呈稳定趋势,波动较小,以反持续性退化为主.然而,靠近河流和城镇的部分地区可能会面临植被退化风险.因此采取系统性、多层次的综合治理措施,结合生态修复、社会参与和政策调控,对青海湖流域植被生态可持续发展至关重要.例如,划定生态红线,严格保护敏感区域,限制城镇无序扩张与过度放牧;建立生态补偿机制,对因保护植被而损失经济收益的居民(如退耕农民)给予补偿[51].然而,该方法假设未来变化将延续历史模式,在气候变化加剧和人类活动干预增强的背景下,这一假设可能需要谨慎.研究结果显示74.32%区域呈现反持续性特征,这与青藏高原其他地区的研究结果[23,52]相吻合. ...

青藏高原沱沱河源多年冻土区NDVI时空变化及影响因素分析

1

2024

... 本研究通过逐像元计算青海湖流域Hurst指数,得到青海湖流域近24年植被绿度变化持续性特征与未来变化趋势.结果显示,青海湖流域反持续性现象显著,71.34%的区域呈现出反持续性退化(改善)的趋势,主要分布在研究区的西北部与中部.相对而言,植被绿度持续性改善的区域占比为14.68%,而持续性退化的区域仅占1%.这表明青海湖流域的植被绿度变化整体呈稳定趋势,波动较小,以反持续性退化为主.然而,靠近河流和城镇的部分地区可能会面临植被退化风险.因此采取系统性、多层次的综合治理措施,结合生态修复、社会参与和政策调控,对青海湖流域植被生态可持续发展至关重要.例如,划定生态红线,严格保护敏感区域,限制城镇无序扩张与过度放牧;建立生态补偿机制,对因保护植被而损失经济收益的居民(如退耕农民)给予补偿[51].然而,该方法假设未来变化将延续历史模式,在气候变化加剧和人类活动干预增强的背景下,这一假设可能需要谨慎.研究结果显示74.32%区域呈现反持续性特征,这与青藏高原其他地区的研究结果[23,52]相吻合. ...

青藏高原植被覆盖时空变化及其对气候因子的响应

1

2018

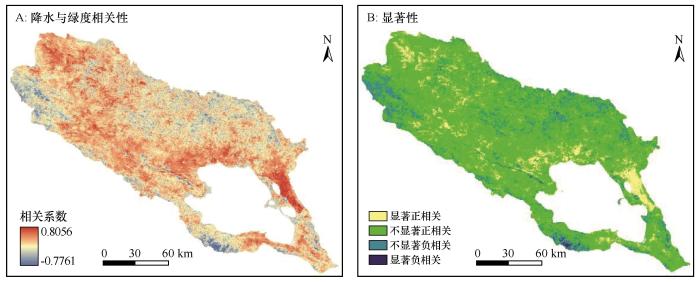

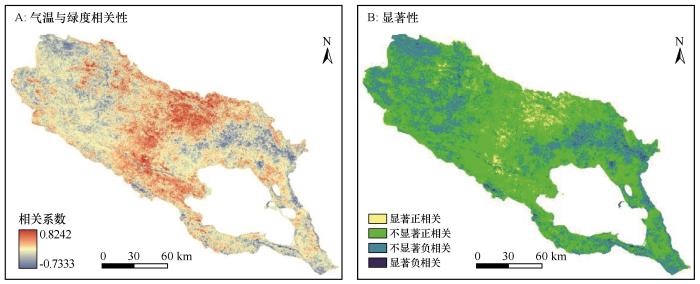

... 本研究通过分析青海湖流域植被绿度变化对气候因子的响应,发现植被绿度的时空变化受到降水和气温的共同影响,且二者均与植被绿度呈正相关关系.其中,植被绿度与降水存在正相关的区域为85.5%,与气温存在正相关的区域为64%,表明降水对植被绿度变化的影响更为显著.这一结论与卓嘎等[53]研究结果一致,其研究表明近几年来青藏高原多数地区的植被状况得到了显著提高,植被NDVI与降水量、温度之间存在显著正相关关系,降水对青藏高原植被覆盖的影响更为显著.此外,潘虹等[54]研究也发现,青海湖流域的NDVI与降水的相关性远超过与气温的相关性.这些研究结果进一步证实了气候变化对植被绿度的影响,同时也强调了降水在其中的关键作用. ...

基于RS和GIS的青海湖流域植被覆盖度变化与驱动因子研究

1

2016

... 本研究通过分析青海湖流域植被绿度变化对气候因子的响应,发现植被绿度的时空变化受到降水和气温的共同影响,且二者均与植被绿度呈正相关关系.其中,植被绿度与降水存在正相关的区域为85.5%,与气温存在正相关的区域为64%,表明降水对植被绿度变化的影响更为显著.这一结论与卓嘎等[53]研究结果一致,其研究表明近几年来青藏高原多数地区的植被状况得到了显著提高,植被NDVI与降水量、温度之间存在显著正相关关系,降水对青藏高原植被覆盖的影响更为显著.此外,潘虹等[54]研究也发现,青海湖流域的NDVI与降水的相关性远超过与气温的相关性.这些研究结果进一步证实了气候变化对植被绿度的影响,同时也强调了降水在其中的关键作用. ...

2000-2020年藏西南高原植被覆盖时空变化及其影响因素

1

2022

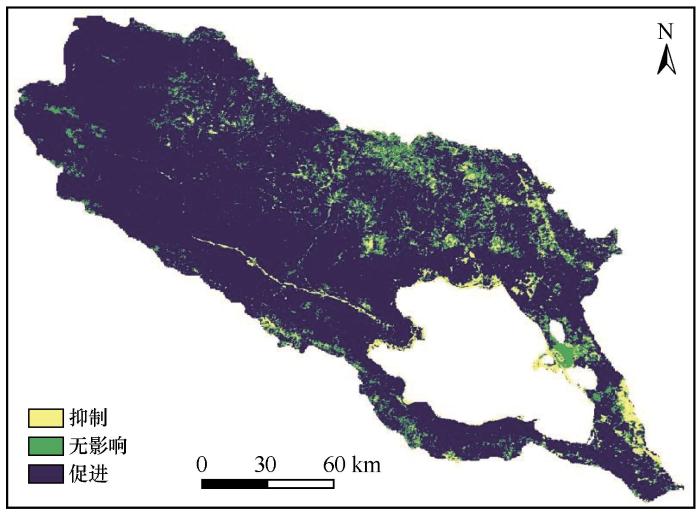

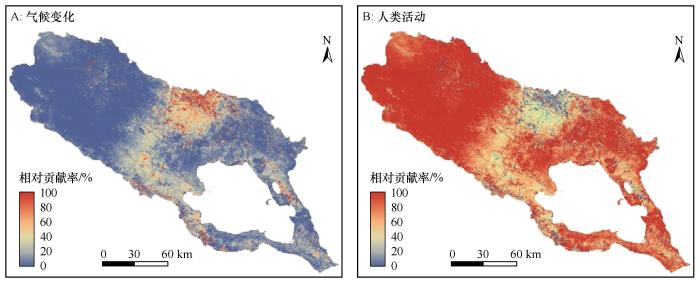

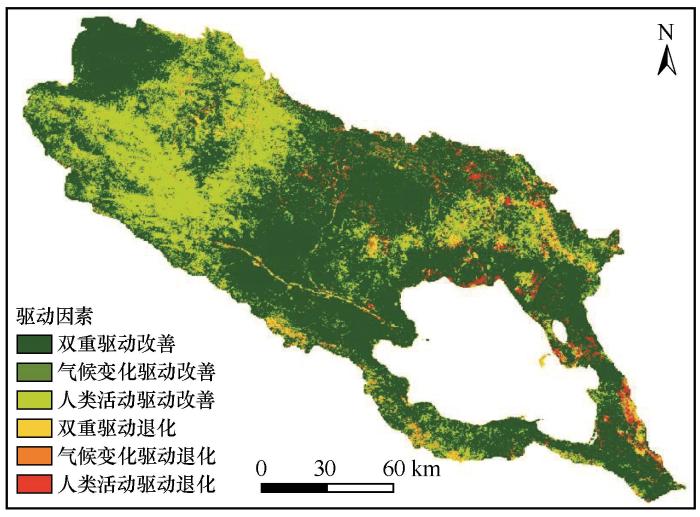

... 通过多元回归残差分析,本研究发现近24年青海湖流域82.8%的区域植被绿度残差值>0.0005,人类活动对青海湖流域植被绿度增加起促进作用的区域占27.8%,同时流域内63.6%的区域受气候变化和人类活动共同驱动导致植被绿度改善,人类活动对流域植被绿度变化的贡献为85.02%.人类活动的双面性在植被绿度变化中表现得尤为明显.一方面,一系列生态保护措施,如退耕还林、封山育林、禁牧、划定生态红线等[55-56],显著促进植被面积的大幅度增加,这对植被绿度的提高贡献极大.另一方面,随着人类活动增加,城市化、过度放牧与旅游开发等对植被恢复构成了一定威胁[57-58],对植被绿度的保持产生了一定挑战.总体而言,人类活动影响以正面为主.生态保护措施的实施,人们对环境保护意识的提高,人类活动的正向驱动正在不断增强. ...

基于生态红线划定的祁连山生态保护性开发研究

1

2019

... 通过多元回归残差分析,本研究发现近24年青海湖流域82.8%的区域植被绿度残差值>0.0005,人类活动对青海湖流域植被绿度增加起促进作用的区域占27.8%,同时流域内63.6%的区域受气候变化和人类活动共同驱动导致植被绿度改善,人类活动对流域植被绿度变化的贡献为85.02%.人类活动的双面性在植被绿度变化中表现得尤为明显.一方面,一系列生态保护措施,如退耕还林、封山育林、禁牧、划定生态红线等[55-56],显著促进植被面积的大幅度增加,这对植被绿度的提高贡献极大.另一方面,随着人类活动增加,城市化、过度放牧与旅游开发等对植被恢复构成了一定威胁[57-58],对植被绿度的保持产生了一定挑战.总体而言,人类活动影响以正面为主.生态保护措施的实施,人们对环境保护意识的提高,人类活动的正向驱动正在不断增强. ...

放牧模式对祁连山东缘高寒草甸植被特征的影响

1

2021

... 通过多元回归残差分析,本研究发现近24年青海湖流域82.8%的区域植被绿度残差值>0.0005,人类活动对青海湖流域植被绿度增加起促进作用的区域占27.8%,同时流域内63.6%的区域受气候变化和人类活动共同驱动导致植被绿度改善,人类活动对流域植被绿度变化的贡献为85.02%.人类活动的双面性在植被绿度变化中表现得尤为明显.一方面,一系列生态保护措施,如退耕还林、封山育林、禁牧、划定生态红线等[55-56],显著促进植被面积的大幅度增加,这对植被绿度的提高贡献极大.另一方面,随着人类活动增加,城市化、过度放牧与旅游开发等对植被恢复构成了一定威胁[57-58],对植被绿度的保持产生了一定挑战.总体而言,人类活动影响以正面为主.生态保护措施的实施,人们对环境保护意识的提高,人类活动的正向驱动正在不断增强. ...

青海省近10年草地植被覆盖动态变化及其驱动因素分析

1

2018

... 通过多元回归残差分析,本研究发现近24年青海湖流域82.8%的区域植被绿度残差值>0.0005,人类活动对青海湖流域植被绿度增加起促进作用的区域占27.8%,同时流域内63.6%的区域受气候变化和人类活动共同驱动导致植被绿度改善,人类活动对流域植被绿度变化的贡献为85.02%.人类活动的双面性在植被绿度变化中表现得尤为明显.一方面,一系列生态保护措施,如退耕还林、封山育林、禁牧、划定生态红线等[55-56],显著促进植被面积的大幅度增加,这对植被绿度的提高贡献极大.另一方面,随着人类活动增加,城市化、过度放牧与旅游开发等对植被恢复构成了一定威胁[57-58],对植被绿度的保持产生了一定挑战.总体而言,人类活动影响以正面为主.生态保护措施的实施,人们对环境保护意识的提高,人类活动的正向驱动正在不断增强. ...

非气候因素引起的中国植被变化遥感诊断

1

2017

... 综上所述,青海湖流域植被绿度的时空变化与气候变化和人类活动密切相关.本研究通过多元回归残差分析了气候变化和人类活动对植被绿度变化的影响,量化了气候变化与人类活动的贡献率,该方法虽已被广泛运用[44-46],但其科学性和局限性需深入探讨,该方法建立在假定无人类干扰状态下,植被动态主要响应气温和降水变化[44],通过建立线性模型,构建气候驱动的植被变化基准线;将观测值与气候预测值的差异归因于人类活动[45],这一假设已在黄土高原[21]、三江源[25]等类似生态区得到验证.但仍存在以下局限:在建立气候要素与NDVI之间的多元回归方程时,气候因子(如气温、降水和太阳辐射)选择缺乏统一标准[59],未考虑土壤湿度、太阳辐射等关键变量;在提及人类活动时,人类活动(如城镇化、放牧强度、农业耕作方式等)的精细化量化及其对植被变化的贡献率分析仍显不足;此外,遥感数据本身存在固有误差和涉及政府生态保护政策等关键数据获取困难.基于当前研究的局限性,未来研究建议从以下方面深入探索:数据层面,引入更高精度的太阳辐射、土壤湿度等关键气候因子数据,以及生态保护政策、GDP和土地利用/覆被变化数据集;方法层面,构建气候-人类活动-政策响应多维度耦合框架,解析不同时空尺度下自然因素与人类活动的交互效应;机理层面,量化生态政策实施的空间异质性响应特征,更全面地揭示植被绿度变化的驱动机制.在此基础上,通过优化土地利用方式、加强生态保护和恢复措施等手段,促进生态系统的稳定和可持续发展.同时,政策制定者和相关部门也应该关注生态环境保护与经济发展的平衡,制定合理的政策措施,以实现生态、经济和社会效益的共赢. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号