陕西秦巴山区县域乡村振兴演变特征

黄敏 , 1 , 2 , 万红莲 , 1 , 王晓利 1 , 倪敬峰 1 , 刘惠月 1 , 张文哲 1 , 崔艺艺 1

1.宝鸡文理学院 经济管理学院,陕西 宝鸡 721013

2.福建省惠安高级中学,福建 泉州 362100

Characteristics of evolution of rural revitalization in counties in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi, China

Huang Min , 1 , 2 , Wan Honglian , 1 , Wang Xiaoli 1 , Ni Jingfeng 1 , Liu Huiyue 1 , Zhang Wenzhe 1 , Cui Yiyi 1

1.College of Economic and Management,Baoji University of Arts and Sciences,Baoji 721013,Shaanxi,China

2.Fujian Huian Senior High School,Quanzhou 362100,Fujian,China

通讯作者: 万红莲(E-mail: hyhm2006@163.com )

收稿日期: 2024-07-30

修回日期: 2025-02-18

基金资助:

陕西省科技厅软科学研究项目 . 2025KG-YBXM-107 陕西省社会科学基金项目 . 2024E009

Received: 2024-07-30

Revised: 2025-02-18

作者简介 About authors

黄敏(1999—),女,福建连江人,硕士研究生,主要从事乡村治理与乡村振兴的研究E-mail:1812794845@qq.com

, E-mail:1812794845@qq.com

摘要

乡村振兴战略是全面建设社会主义现代化国家的关键环节,对于促进城乡协调发展具有重要意义。以陕西秦巴山区30个县域为研究对象,构建山区县域乡村振兴水平评价指标体系,评估2017—2021年陕西秦巴山区乡村振兴发展状况,利用熵权-TOPSIS法、趋势面分析方法、冷热点分析方法探究乡村振兴的空间演变特征。结果表明:(1)研究区县域乡村振兴水平趋势面曲线整体呈现西南低、东北高的分布,东西、南北方向上的分布形态不一。(2)研究区县域整体乡村振兴发展水平呈上升趋势,但增长较为缓慢,大致沿西南-东北走向呈现波动升高的态势,存在失衡现象。(3)各维度发展水平存在较大差异,维度层中的得分由高到低依次为生活富裕>生态宜居>产业兴旺>治理有效>乡风文明,社会经济状况是制约乡村振兴水平的关键因素。(4)研究区县域乡村振兴水平的热点区以面状形式集中分布在陕西秦巴山区东段南麓,而冷点区主要位于汉水谷地西部与东部。次冷点区域总体空间分布呈现以冷点区为中心,向两翼辐射。本研究为地方政府的精准施策提供实证支持,助力推动乡村振兴战略的深入实施。

关键词:

乡村振兴 县域 秦巴山区 空间格局 演变

Abstract

The Rural Revitalization Strategy is a critical component in the comprehensive construction of a socialist modernized country and holds significant importance for promoting coordinated urban-rural development. Taking 30 counties in the Qinba Mountainous region of Shaanxi Province as the research object, this study constructs an evaluation index system for measuring the level of rural revitalization in mountainous county areas. It assesses the development status of rural revitalization in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province from 2017 to 2021, using the entropy weight-TOPSIS method, trend surface analysis, and hotspot analysis to explore the spatial evolution characteristics of rural revitalization. The results indicate: (1) The trend surface curve of rural revitalization levels in the study area counties generally shows a distribution pattern of “low in the southwest and high in the northeast”, with varying distribution forms along the east-west and north-south directions. (2) The overall level of rural revitalization development in the study area shows an upward trend, but the growth rate is relatively slow, with a fluctuating increase along a southwest-northeast orientation. Imbalances exist in this development. (3) There are significant differences in the development levels across various dimensions. The scores, ranked from highest to lowest, are: prosperous living > ecological sustainability > thriving industries > effective governance > civilized rural customs. Socioeconomic conditions are key factors constraining the level of rural revitalization. (4) Hotspot areas of rural revitalization levels in the study area are concentrated in a belt-like distribution along the southern slopes of the eastern segment of the Qinba Mountains, while cold spot areas are mainly located in the western and eastern parts of the Han River Valley. Secondary cold spot regions generally exhibit a spatial distribution pattern radiating outward from the cold spot centers.This study provides empirical support for targeted policy-making by local governments, assisting in the in-depth implementation of the Rural Revitalization Strategy.

Keywords:

rural revitalization county area Qinba Mountainous Region spatial pattern evolution

本文引用格式

黄敏, 万红莲, 王晓利, 倪敬峰, 刘惠月, 张文哲, 崔艺艺. 陕西秦巴山区县域乡村振兴演变特征 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(5): 308-317 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00017

Huang Min, Wan Honglian, Wang Xiaoli, Ni Jingfeng, Liu Huiyue, Zhang Wenzhe, Cui Yiyi. Characteristics of evolution of rural revitalization in counties in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi, China . Journal of Desert Research

0 引言

继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] 。党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] 。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] 。2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] 。相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] 。山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在。

目前,学界对乡村振兴的研究多样。发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式。研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面。随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护。日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] 。国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面。在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程。

综上所述,目前探讨乡村振兴的相关研究聚焦于国家、省域和市域尺度,围绕县域发展的讨论显著增多[29 -32 ] ,但鲜有在县域尺度下山区乡村振兴的研究,且乡村振兴面临城乡设施与服务落差、偏远地区人口流失和老龄化加剧等挑战。鉴于精准扶贫与乡村振兴战略的积极影响,山区县域可持续发展显现机遇,亟待开展山区县域乡村振兴指标体系构建及测度。基于此,结合山区县域现状,构建山区县域乡村振兴评价指标体系,以陕西秦巴山区30个县域为例,进行乡村振兴综合评价实证研究,旨在为推动山区高质量发展、实现全面乡村振兴提供借鉴参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

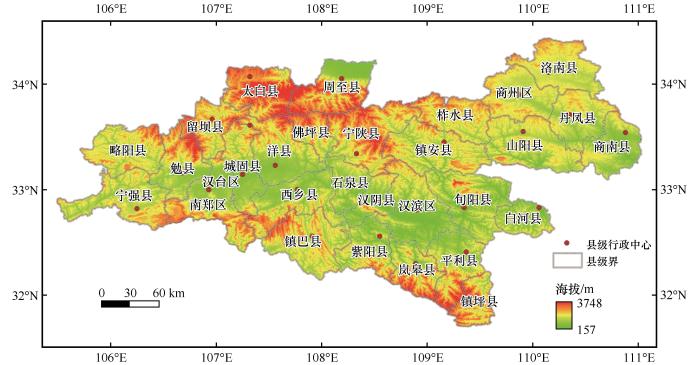

陕西秦巴山区,涵盖秦岭山脉、汉江谷地与大巴山系[33 ] 。位于陕西省南部,占全省面积约36.8%,包括西安、宝鸡、汉中、安康和商洛5个地市30个县域单元(图1 )。受到地理环境复杂性制约,区域生态环境敏感、自然灾害相对频繁,经济基础单薄及交通设施不足,限制了资源潜力的开发。乡村振兴战略的深化实施为陕西秦巴山区科学发展开辟新路径,经济社会状况逐步改善。通过强化特色产业、生态产业与旅游业,该区域正努力缩小与周边地区的发展差距,改善山区人民的生计,推动山区可持续发展。

图1

图1

陕西秦巴山区概况

注: 基于陕西测绘地理信息局网站审图号为陕S(2021)023号的标准地图制作,底图界线无修改

Fig.1

Overview map of the study area in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province

1.2 数据来源

以2017—2021年陕西秦巴山区的30个县域单元为研究对象,经济社会数据源于2018—2022年《中国县域统计年鉴》《中国县城建设统计年鉴》《陕西统计年鉴》,研究涉及的宝鸡、汉中、安康、商洛等地相关数据,来源于当地统计年鉴、各地市农业农村局及2017—2021年市级国民经济和社会发展统计公报;乡镇矢量数据主要从国家地球系统科学数据中心获取;30 m分辨率DEM数据源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/ )。

1.3 乡村振兴综合评价指标体系构建

县域乡村振兴水平受多种因素共同作用。根据前人研究的高频指标[34 -35 ] ,充分考虑陕西秦巴山区的农业、社会经济和自然条件,基于乡村振兴五大维度进行指标构建,遵循导向性、科学性、可获得性等原则,构建陕西秦巴山区县域乡村振兴评价指标体系(表1 )。研究区乡村振兴综合评价共有32指标,运用熵值法赋予指标权重,以此探究陕西秦巴山区乡村振兴空间分异的特征。

1.4 研究方法

1.4.1 标准化处理

由于各指标之间存在量纲差异,为确保评价指标间能够得以比较,采用极差标准化的方法,对原数据进行无量纲化处理[36 ] 。

x i ' = x i - m i n ( x i ) m a x ( x i ) - m i n ( x i ) (1)

x i ' = m a x ( x i ) - x i m a x ( x i ) - m i n ( x i ) (2)

式中:x i i 个指标数据的初始值;x i ' m a x ( x i ) i 个指标的最大值;m i n ( x i )

1.4.2 熵权-TOPSIS 法

熵权法通过对原数据归一化处理,评估对象与正、负理想解之间的距离,根据优劣度评价结果,对其进行排序,有效防止了主观因素的偏差[37 ] 。

H j = - K ∑ i = 1 m ( Y i j × l n Y i j ) (3)

Y i j = X i j ∑ i = 1 m X i j (4)

W j = ( 1 - H j ) ∑ j = 1 n ( 1 - H j ) (5)

式中:H j j 项指标的熵值,令k = 1 / l n m m 取30;Y i j i 个县域第j 项指标的比重;X i j i 个县域单元第j 项指标的标准化处理值;W j j 个指标的权重;n 为指标层数。

S i = ∑ j = 1 m w j x i j (6)

1.4.3 趋势面分析方法

采用ArcGIS 10.3软件中的趋势分析功能模块,利用数学曲面模拟地理系统要素在空间上的变化趋势和分布规律。以2017—2021年的乡村振兴发展指数为研究数据,将数据以散点形式投影至平面,根据散点进行多项式拟合,从而直观展示陕西秦巴山片区乡村振兴发展的总体分异趋势。

1.4.4 冷热点分析方法

该方法可对各要素进行G e t i s - O r d G i * [38 ] 。为研究陕西秦巴山区乡村振兴水平在局部空间分布的集聚程度,采用冷热点分析法进行了精确的识别,对某一地区和相邻地区进行空间集群检验,以弥补全局空间自相关的不足之处,通过对所获得的G i *

G i * = ∑ j = 1 n x j w i j - x ¯ ∑ j = 1 n w i j S n ∑ j = 1 n w i j 2 - ∑ j = 1 n w i j 2 n - 1 (7)

式中:G i * i 地区的冷热点指数得分;xj 为要素j 的属性值;Wij 为空间权重矩阵;n 为要素总数。当G i * G i * G i *

2 结果与分析

2.1 乡村振兴发展趋势面分析

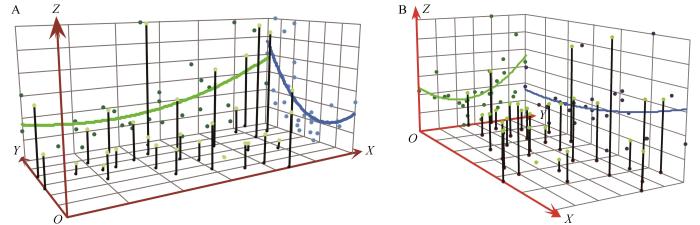

根据2017—2021年陕西秦巴山区乡村振兴发展在空间上分异情况绘制三维趋势图(图2 ),图2 A中X 轴(正东)、Y 轴(正北)、Z 轴量化乡村振兴发展总值,曲线展示数据拟合趋势,XZ 投影面曲线反映东西方向,YZ 投影面曲线代表南北方向。图2 B为图2 A旋转45°视角。东西方向上,趋势面呈现两头高、中间低的“U”形分布态势,自西向东的趋势线在中部达到最小值后上升,西部地区的观测值低于东部地区,即汉水盆地周围地区(包括汉台区、留坝县、勉县、南郑区、西乡县、汉阴县等河谷地区以及旬阳县、白河县等狭窄谷地)为乡村振兴薄弱区。南北方向上,呈现北高南低的梯度式空间格局,意味着陕西秦巴山区北部地区乡村振兴水平较高,中部及南部地区的乡村振兴水平较低。陕西秦巴山区乡村振兴发展水平整体表现出西南低、东北高的分布趋势,具体而言,商州区和丹凤县交界的河谷地带是乡村振兴发展的优势区域,而西南部的汉中盆地乡村振兴水平则相对较低。从图2 A和图2 B的演变趋势上看,趋势面曲线较为平缓,表明东西方向与南北方向均未出现较强的分异现象。伴随陕西秦巴山区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的推进,在政府大力帮扶和农户内生能力提升的情况下,基础设施支撑经济发展的能力进一步增强,县域产业体系不断完善,为陕西秦巴山区高质量发展积蓄了巨大潜力。

图2

图2

陕西秦巴山区乡村振兴发展空间趋势面

Fig.2

Trend surface map of rural revitalization development in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province

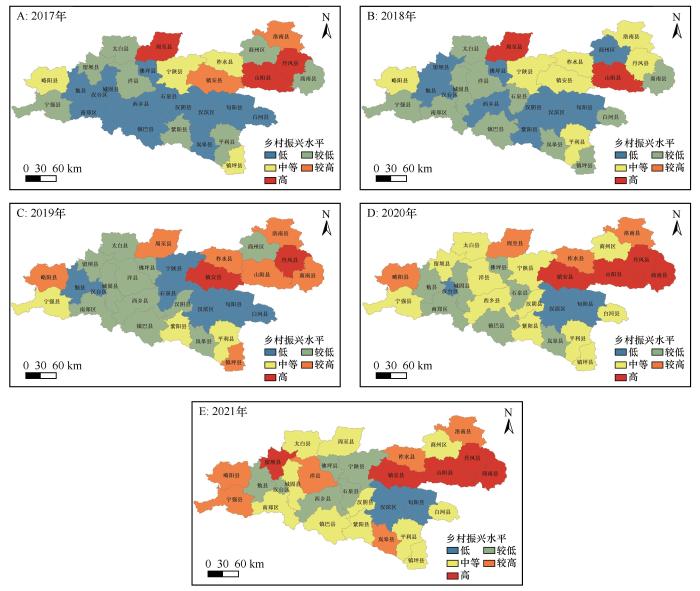

2.2 乡村振兴发展水平总体特征

通过GIS自然断点法将陕西秦巴山区乡村振兴水平划分为:低、较低、中等、高和较高,并基于各年份所有县域单元的乡村振兴发展水平来综合反映研究区域的整体情况(图3 )。整体乡村振兴发展水平呈上升趋势,但增长幅度较为缓慢,说明偏远落后山区乡村振兴总体效果欠佳,多年发展水平较为迟滞。研究区内县域乡村振兴发展水平大致沿西南-东北走向呈现波动升高的态势,形成了以周至县、山阳县为核心的高值区和以汉台区、汉滨区为中心的低值区,表明各县域乡村振兴发展水平存在失衡现象。

图3

图3

陕西秦巴山区乡村振兴发展水平空间分布

Fig.3

Spatial distribution of rural revitalization development levels in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province

从县域尺度上看,山阳县乡村振兴发展水平明显优于其他县域且长期处于陕西秦巴山区首位,商南县、宁强县、岚皋县与略阳县近年亦见提升。在县域乡村振兴发展水平上,尤以山阳县、柞水县、丹凤县等商丹盆地地区处于领先位置,这主要由于商洛市全力打造的“三区四基地”,商丹盆地是引领商洛市率先突破发展的核心区域,地跨长江和黄河两大流域,丹江穿城而过,水资源保障成为商丹盆地经济发展持续发展的关键因素,其人口居住集中,交通、文化、通信、电力、医疗等条件好。相较之下,汉水谷地东西部乡村振兴发展水平整体较低,旬阳县、白河县等狭窄谷地,土地面积有限,农业基础设施配备水平相对较弱等因素很大程度限制了农业的发展。地形复杂加之山体滑坡、泥石流等自然灾害频发,安全隐患较大,交通道路建设困难,交通不便利,限制了当地乡村的生产活动,投入的各种要素未被充分利用,导致产业发展的速度弱于其他地区。因此,陕西秦巴山区县域乡村振兴发展水平整体偏低且内部差异较大,亟须强化区域整体协作,缩小县域之间乡村振兴发展水平的差距,以实现山区县域间的均衡协调稳定发展。

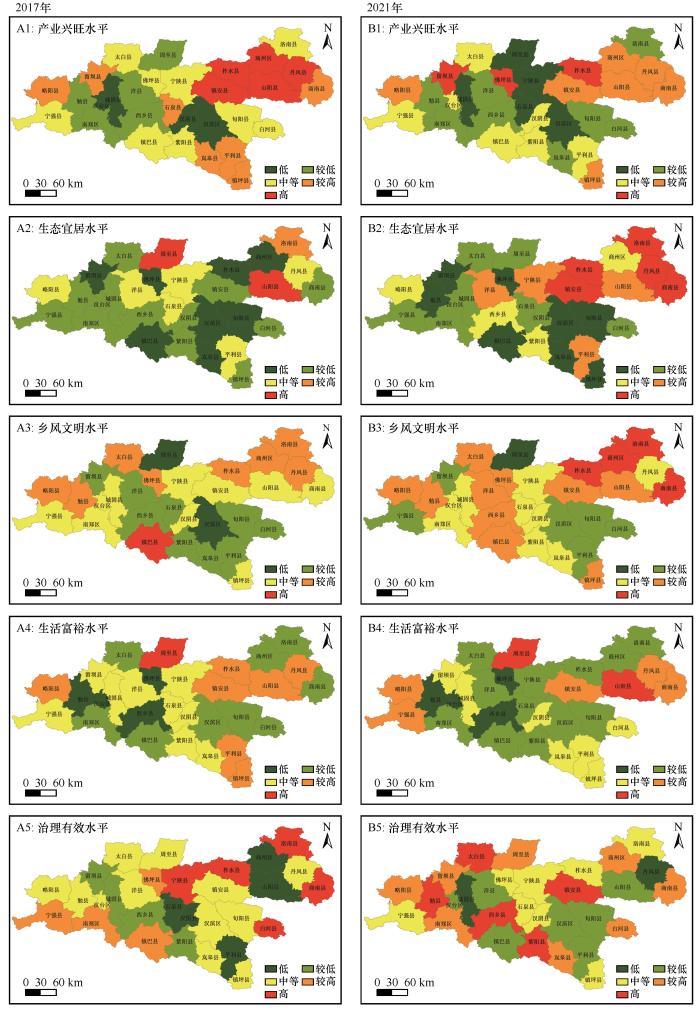

2.3 乡村振兴分维度特征

陕西秦巴山区乡村振兴分维度发展水平在研究年份中均呈现明显的空间分异,且所有数值在研究时序内均处于稳步增长态势,维度层中的得分为生活富裕>生态宜居>产业兴旺>治理有效>乡风文明,说明制约陕西秦巴山区的整体乡村振兴水平提高的关键因素是社会经济发展水平存在差异(图4 )。从五大维度分布格局来看,产业兴旺与乡风文明系统得分较高区域呈团状分布,集中于秦岭东段南麓,如柞水县、商州区、镇安县、丹凤县与山阳县等;生态宜居指数在陕西秦巴山区西北部以低、较低水平为主;生活富裕指数得分以中低水平为主,且多数分布在陕西秦巴山区中部地区;乡风文明指数得分在空间上呈现东西两端高、中间低的分布趋势;治理有效指数得分水平不一,并无明显的聚集中心,呈现不规则镶嵌分布格局。

图4

图4

陕西秦巴山区乡村振兴分维度发展水平空间分布及其演变

Fig.4

Spatial distribution and evolution of dimensional development levels of rural revitalization in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province

在研究时序内,产业兴旺水平处于上升态势,柞水县的产业兴旺水平始终位列第一,但从具体指标来看,垦殖指数及村均规模以上工业企业并不高。城固县与汉滨区两地产业兴旺的得分一直处于较低水平,农用地和集体建设用地产权结构的封闭性成为了乡村产业发展的壁垒。从生态宜居维度看,山阳县、丹凤县、洛南县、平利县、宁陕县与洋县在各年份综合得分皆位于前十,而佛坪县、留坝县、镇巴县、旬阳县、岚皋县与汉滨区始终处于末位,且与其他县域差距较大。从乡风文明维度看,各县域以创建全国县级文明城市为契机,立足秦巴文化,深入开展群众性精神文明创建活动,为建设宜居宜业康养县域持续发力。柞水县、洛南县、商州区和镇巴县在研究阶段皆位于领先地位,而周至县均位于榜尾,且与其他县域得分差距较大,说明在乡风文明建设方面仍需加强。从生活富裕维度看,周至县、山阳县、略阳县、镇安县和丹凤县稳定在前列,其中周至县在研究期皆排名第一,通过分析二级指标,一是农村居民可支配收入逐年增加,二是城乡收入差距缩小,城乡二元结构状况得到缓解。从治理有效维度看,治理有效评分以及排名每年变化较大,始终稳定在前列的仅有商南县和白河县,其他县域波动较大。主要是由于大多数县域平安建设满意度、省级及以上国家文明村镇、山区农村公共卫生设施数量增加尤为显著且增加幅度不同,导致排名变化大,石泉县、汉阴县、平利县、山阳县与商州区的评价得分虽处于末尾,但呈上升态势。尽管在研究时段内,陕西秦巴山区乡村振兴发展各维度均出现层次性的演变趋势,但2021年各维度的发展水平的空间分异特征相较于2017年并未出现显著变化,表明了陕西秦巴山区分维度发展水平在乡村振兴战略实施背景下仍保持相对稳定的地域差异。

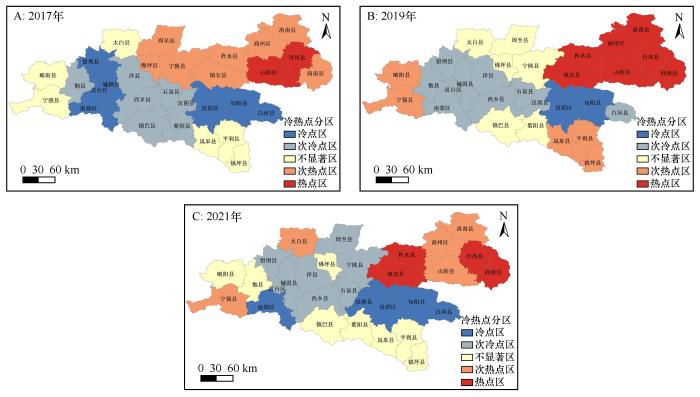

2.4 区域冷热点分析

基于陕西秦巴山区乡村振兴时空演变特征,采用冷热点分析揭示了乡村振兴的集聚特性及其时空演变趋势。利用GIS计算Gi-Z和Gi-P指标,通过自然断点法分类,形成乡村振兴空间冷热点分布图(图5 )。在总体空间分布上,乡村振兴发展水平的热点区以面状形式集中分布在陕西秦巴山区东段南麓的商州区、丹凤县与山阳县等县域。得益于国家“一带一路”建设、推进西部大开发形成新格局和“一都四区”建设等省市发展战略的叠加效应,这些县区的产业基础、资源条件、生态环境正逐步形成协同效应,且运用“千万工程”经验,接续抓好乡村振兴重点帮扶镇和乡村振兴示范镇、示范村建设,从而形成陕西秦巴山区乡村振兴发展的热点区。而冷点区主要位于汉水谷地西部与东部,这些地区大多面临自然条件差、外地客商招不来留不住、青壮年劳动力大量外出、推动乡村振兴人才匮乏等问题,从而形成陕西秦巴山区乡村振兴发展的冷点区。次冷点区域总体空间分布呈现以冷点区为中心,向两翼辐射,分布在勉县、洋县、西乡县等地。在时间尺度上,陕西秦巴山区5个时段的冷点、次冷点、次热点及热点仍然处于不断波动状态。2017—2021年,陕西秦巴山区乡村振兴发展的冷点区与次热点区数量随着年际的推进呈现明显减少的趋势,而次冷点区与不显著区的数量呈波动上升趋势。冷点区空间分布的缩量区域主要在西部地区,且由冷点区域或次冷点区域向不显著区发展。乡村振兴热点区分布的变动幅度较大,出现先增后减现象,其数量由2017的2个县增加至2019年的7个县后又减少到2021年的4个县域,说明虽然大部分县域乡村振兴水平较低,但作为国家乡村振兴重点帮扶县,在国家政策及当地政府的重视下,陕西秦巴山区的乡村振兴水平正趋于稳定提升,区域发展不平衡的问题也在逐步缓解。

图5

图5

陕西秦巴山区乡村振兴发展水平冷热点分布

Fig.5

Hotspot and coldspot distribution of rural revitalization development levels in the Qinba Mountainous Region of Shaanxi Province

3 讨论

乡村振兴系统是指以统筹城乡发展关系为依托,由各要素相互影响而形成的具有一定结构和功能的开放系统[39 ] ,其作为乡村振兴的对象和空间载体,推进县域的乡村振兴建设是新时代中国社会发展的需要,也是实现联合国2023年可持续发展目标(SGDs)的重要途径。资源禀赋为山区县域乡村振兴发展提供重要的环境基础,但陕西秦巴山区在空间上呈现生态保护区、灾害频发区与革命老区的重叠,导致区域开发难度系数提升,生态优势转化受限,阻碍乡村可持续发展。陕西秦巴山区的乡村振兴发展水平存在显著的空间差异,不仅在综合发展水平上,且在分维度上也表现出较大的差异,存在明显的空间异质性。受典型山区与城乡二元结构的叠加效应影响,陕西秦巴山区县域乡村振兴水平总体偏低,发展也较为缓慢。鉴于陕西秦巴山区各县域的区位优势、自然环境条件、乡村经济发展状况存在差异,不同县域的乡村振兴发展需要根据各地实际情况因地制宜制定科学路径,切实根据乡村发展所需要素,提升县域乡村振兴发展潜力,建立乡村振兴实施方案和治理考核体系,将乡村振兴的各个方面纳入其中,形成综合性的治理架构。各县域需制定具体的实施步骤、时间表和责任机制,并定期进行考核评估,确保各项措施落地生根,推动山区乡村可持续发展。一些县域可依托当地资源发展特色的农业产业,如茶叶、中药材、果蔬和食用菌等。产业发展条件相对较差的县域,可采取乡村集群式发展战略,通过建立产业合作平台,促进优势产业的发展,同时加强县域间的合作,共享资源和技术,带动周边弱势区域,缩小区域差距。由于经济发展水平较低,山区难以吸引和留住人才,青壮年劳动力流失严重,存在农村空心化、连片贫困化以及人口老龄化等问题[40 ] ,针对人口流失导致的劳动力短缺、经济衰退和社会退化,可以通过发展当地特色产业、提高收入水平、改善生活质量来吸引劳动力回流。同时,要更加注重通过教育培训、文化交流等方式提升农民素质,倡导文明乡风,构建和谐的乡村社会氛围。提高基层治理能力,建立和完善村民自治机制,推进政策透明化、决策民主化,确保政策有效实施。从陕西秦巴山区的内外互动和协作支撑入手,在优化提升陕西秦巴山区乡村振兴总体水平的同时,探索巩固陕西秦巴山区与国家各战略间的协同发展路径,强化周边城市群与低线城市和典型山区的互联互通,为山区乡村振兴高质量发展奠定坚实基础。

4 结论

陕西秦巴山区乡村振兴水平趋势面曲线整体表现出西南低、东北高的分布趋势,在东西方向上呈现两头高,中间低的“U”型分布态势,南北方向上呈现北高南低的梯度式空间格局。

陕西秦巴山区县域整体乡村振兴发展水平呈上升趋势,但增长幅度较为缓慢。研究区内县域乡村振兴发展水平大致沿西南-东北走向呈现波动升高的态势,形成了以周至县、山阳县为核心的高值区和以汉台区、汉滨区为中心的低值区,说明各县域乡村振兴发展水平存在失衡现象。

产业兴旺与乡风文明系统得分较高区域呈团状分布,主要分布于秦岭东段南麓;生态宜居指数在陕西秦巴山区西北部以低、较低水平为主;生活富裕指数得分以中低水平为主,且多数分布在陕西秦巴山区中部地区;乡风文明指数得分在空间上呈现东西两端高、中间低的分布趋势;治理有效指数得分水平不一,并无明显的聚集中心,呈现不规则镶嵌分布格局。

乡村振兴发展水平的热点区以面状形式集中分布在陕西秦巴山区东段南麓的商州区、丹凤县与山阳县等县域。而冷点区主要位于汉水谷地西部与东部。次冷点区域总体空间分布呈现以冷点区为中心,向两翼辐射,分布在勉县、洋县、西乡县等地。在时间尺度上,陕西秦巴山区5个时段的冷点、次冷点、次热点及热点仍然处于不断波动状态。

参考文献

View Option

[1]

闫周府 ,吴方卫 从二元分割走向融合发展:乡村振兴评价指标体系研究

[J].经济学家 ,2019 (6 ):90 -103 .

[本文引用: 1]

[2]

张鹏 ,刘承 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的逻辑机理与实现路径

[J].改革与战略 ,2021 ,37 (7 ):88 -97 .

[本文引用: 1]

[3]

李二玲 ,邓晴晴 ,何伟纯 基于产业集群发展的中部传统平原农区乡村振兴模式与实现路径

[J].经济地理 ,2019 ,39 (12 ):110 -118 .

[4]

Li Y Fan P Liu Y What makes better village development in traditional agricultural areas of China?Evidence from long-term observation of typical villages

[J].Habitat International ,2019 ,83 :111 -124 .

[本文引用: 1]

[5]

尹君锋 ,石培基 甘肃省县域乡村振兴发展评估与空间格局分异

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (5 ):1 -9 .

[本文引用: 1]

[6]

朱彩云 中央一号文件绘就乡村全面振兴“路线图”

[N].中国青年报 ,2025-02-24 (3).

[本文引用: 1]

[7]

苗俊霞 ,宋晓谕 ,冯人和 ,等 欠发达山区可持续发展目标相互作用研究:以云南省临沧市为例

[J].地球科学进展 ,2022 ,37 (9 ):949 -962 .

[本文引用: 1]

[8]

Romeo R V A T R Mapping the vulnerability of mountain peoples to food insecurity

[R].Rome,Italy :FAO ,2015 .

[本文引用: 1]

[9]

Pollermann K R P S G Rural Development experiences in Germany:opportunities and obstacles in fostering smart places through LEADER

[J].Studies in Agricultural Economics ,2013 ,115 (2 ):111 -117 .

[本文引用: 1]

[10]

Aubert F Frère Q Lépicier D et al Decentralization and rural development policies effectiveness:a quasi-experimental evaluation of the LEADER programme

[J].Regional Studies ,2025 ,59 (1 ):2129606 .

[本文引用: 1]

[11]

Georgios C Nikolaos N Michalis P Neo-endogenous rural development:a path toward reviving rural Europe

[J].Rural Sociology ,2021 (86 ):911 -937 .

[本文引用: 1]

[12]

Michalek J Ciaian P Di M F Regional impacts of the EU rural development programme:poland's food processing sector

[J].Regional Studies ,2020 ,54 (10 ):1389 -1401 .

[本文引用: 1]

[13]

Laidin C Berriet-Solliec M Understanding rural development policies:a proposal for a typology of the seven main policy repertoires in Europe and locally,based on French case studies

[J].Annals of Regional Science ,2022 ,71 (4 ):121 -144 .

[本文引用: 1]

[14]

Makkonen T Kahila P Vitality policy as a tool for rural development in peripheral Finland

[J].Growth and Change ,2021 ,52 (2 ):706 -726 .

[本文引用: 1]

[15]

曹斌 乡村振兴的日本实践:背景、措施与启示

[J].中国农村经济 ,2018 (8 ):117 -129 .

[本文引用: 1]

[16]

韩道铉 ,田杨 韩国新村运动带动乡村振兴及经验启示

[J].南京农业大学学报(社会科学版) ,2019 ,19 (4 ):20 -27 .

[本文引用: 1]

[17]

夏金梅 “三农”强富美:美国乡村振兴的实践及其经验借鉴

[J].世界农业 ,2019 (5 ):10 -14 .

[本文引用: 1]

[18]

Feng W Liu Y Qu L Effect of land-centered urbanization on rural development:a regional analysis in China

[J].Land Use Policy ,2019 ,87 :104072 .

[本文引用: 1]

[19]

郭远智 ,周扬 ,刘彦随 贫困地区的精准扶贫与乡村振兴:内在逻辑与实现机制

[J].地理研究 ,2019 ,38 (12 ):2819 -2832 .

[本文引用: 1]

[20]

胡守庚 ,吴思 ,刘彦随 乡村振兴规划体系与关键技术初探

[J].地理研究 ,2019 ,38 (3 ):550 -562 .

[本文引用: 1]

[21]

乔陆印 乡村振兴村庄类型识别与振兴策略研究:以山西省长子县为例

[J].地理科学进展 ,2019 ,38 (9 ):1340 -1348 .

[本文引用: 1]

[22]

郭远智 ,刘彦随 中国乡村发展进程与乡村振兴路径

[J].地理学报 ,2021 ,76 (6 ):1408 -1421 .

[本文引用: 1]

[23]

姜长云 实施乡村振兴战略需努力规避几种倾向

[J].农业经济问题 ,2018 (1 ):8 -13 .

[本文引用: 1]

[24]

贾晋 ,李雪峰 ,申云 乡村振兴战略的指标体系构建与实证分析

[J].财经科学 ,2018 (11 ):70 -82 .

[本文引用: 1]

[25]

韩欣宇 ,闫凤英 乡村振兴背景下乡村发展综合评价及类型识别研究

[J].中国人口·资源与环境 ,2019 ,29 (9 ):156 -165 .

[本文引用: 1]

[26]

郑兴明 基于分类推进的乡村振兴潜力评价指标体系研究:来自福建省3县市6个村庄的调查数据

[J].社会科学 ,2019 (6 ):36 -47 .

[本文引用: 1]

[27]

易小燕 ,陈印军 ,向雁 ,等 县域乡村振兴指标体系构建及其评价:以广东德庆县为例

[J].中国农业资源与区划 ,2020 ,41 (8 ):187 -195 .

[本文引用: 1]

[28]

张晓杰 ,刘芳清 ,刘静波 ,等 村域乡村振兴评价指标体系构建:以津市市金鱼岭街道大关山村为例

[J].安徽农业科学 ,2021 ,49 (7 ):212 -214 .

[本文引用: 1]

[29]

万红莲 ,毛楠 ,宋海龙 ,等 基于县域尺度的榆林市农业生态系统脆弱性空间演变研究

[J].江西农业学报 ,2021 ,33 (10 ):131 -137 .

[本文引用: 1]

[30]

尹君锋 ,石培基 ,张韦萍 ,等 乡村振兴背景下县域农业农村创新发展评价及空间格局:以甘肃省为例

[J].自然资源学报 ,2022 ,37 (2 ):291 -306 .

[31]

李雪敏 ,李同宁 ,李道政 ,等 内蒙古县域生态系统服务与居民福祉耦合协调关系时空特征及影响因素研究

[J].干旱区资源与环境 ,2023 ,37 (7 ):27 -37 .

[32]

刘海娇 ,范明元 ,管清花 ,等 县域“四水四定”协调性评价及应用

[J].干旱区资源与环境 ,2023 ,37 (4 ):194 -200 .

[本文引用: 1]

[33]

倪敬峰 ,张翀 ,赵昕 陕西省县域旅游景点空间分异与影响机制研究

[J].干旱区资源与环境 ,2022 ,36 (3 ):202 -208 .

[本文引用: 1]

[34]

吕承超 ,崔悦 乡村振兴发展:指标评价体系、地区差距与空间极化

[J].农业经济问题 ,2021 (5 ):20 -32 .

[本文引用: 1]

[35]

毛锦凰 乡村振兴评价指标体系构建方法的改进及其实证研究

[J].兰州大学学报(社会科学版) ,2021 ,49 (3 ):47 -58 .

[本文引用: 1]

[36]

万红莲 ,毛楠 ,宋海龙 ,等 基于三角图法的榆林市农业生态系统脆弱性类型变化研究

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (3 ):224 -234 .

[本文引用: 1]

[37]

龚晓菊 ,臧杨杨 乡村振兴与我国县域产业发展路径:浙江范例研究

[J].生态经济 ,2022 ,38 (9 ):111 -117 .

[本文引用: 1]

[38]

化祥雨 ,金祥荣 ,吕海萍 ,等 高质量发展耦合协调时空格局演化及影响因素:以浙江省县域为例

[J].地理科学 ,2021 ,41 (2 ):223 -231 .

[本文引用: 1]

[39]

文琦 ,郑殿元 西北贫困地区乡村类型识别与振兴途径研究

[J].地理研究 ,2019 ,38 (3 ):509 -521 .

[本文引用: 1]

[40]

张玉 ,王介勇 ,刘彦随 陕西秦巴山区地域功能转型与高质量发展路径

[J].自然资源学报 ,2021 ,36 (10 ):2464 -2477 .

[本文引用: 1]

从二元分割走向融合发展:乡村振兴评价指标体系研究

1

2019

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的逻辑机理与实现路径

1

2021

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

基于产业集群发展的中部传统平原农区乡村振兴模式与实现路径

0

2019

What makes better village development in traditional agricultural areas of China?Evidence from long-term observation of typical villages

1

2019

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

甘肃省县域乡村振兴发展评估与空间格局分异

1

2022

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

中央一号文件绘就乡村全面振兴“路线图”

1

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

欠发达山区可持续发展目标相互作用研究:以云南省临沧市为例

1

2022

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

Mapping the vulnerability of mountain peoples to food insecurity

1

2015

... 继城乡统筹和新农村建设之后,实施乡村振兴战略成为乡村发展所面临的重要机遇点[1 ] .党的二十大明确要求落实农业农村优先发展的方针,以更大力度推动乡村振兴[2 -4 ] .《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要把握住农村现代化建设规律,根据各地发展现状、区位条件、资源禀赋等,分类推进乡村振兴[5 ] .2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”,包括防止规模性返贫,提升乡村产业发展、建设与治理水平,加强党对“三农”工作的领导[6 ] .相较平原地区,山区更易受到复杂多变的地理环境影响,生态环境敏感、自然灾害相对频繁,产业经济基础薄弱,交通基础设施配套条件较差,制约资源优势的发挥[7 ] ,导致山区发展不平衡不充分的问题突出,人地矛盾较为突出[8 ] .山区县域作为乡村振兴的薄弱地带,其对于推进乡村振兴发挥着至关重要的纽带作用,是中国乡村全面振兴与中国全面现代化的重点和难点所在. ...

Rural Development experiences in Germany:opportunities and obstacles in fostering smart places through LEADER

1

2013

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Decentralization and rural development policies effectiveness:a quasi-experimental evaluation of the LEADER programme

1

2025

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Neo-endogenous rural development:a path toward reviving rural Europe

1

2021

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Regional impacts of the EU rural development programme:poland's food processing sector

1

2020

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Understanding rural development policies:a proposal for a typology of the seven main policy repertoires in Europe and locally,based on French case studies

1

2022

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Vitality policy as a tool for rural development in peripheral Finland

1

2021

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

乡村振兴的日本实践:背景、措施与启示

1

2018

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

韩国新村运动带动乡村振兴及经验启示

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

“三农”强富美:美国乡村振兴的实践及其经验借鉴

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

Effect of land-centered urbanization on rural development:a regional analysis in China

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

贫困地区的精准扶贫与乡村振兴:内在逻辑与实现机制

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

乡村振兴规划体系与关键技术初探

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

乡村振兴村庄类型识别与振兴策略研究:以山西省长子县为例

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

中国乡村发展进程与乡村振兴路径

1

2021

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

实施乡村振兴战略需努力规避几种倾向

1

2018

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

乡村振兴战略的指标体系构建与实证分析

1

2018

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

乡村振兴背景下乡村发展综合评价及类型识别研究

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

基于分类推进的乡村振兴潜力评价指标体系研究:来自福建省3县市6个村庄的调查数据

1

2019

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

县域乡村振兴指标体系构建及其评价:以广东德庆县为例

1

2020

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

村域乡村振兴评价指标体系构建:以津市市金鱼岭街道大关山村为例

1

2021

... 目前,学界对乡村振兴的研究多样.发达国家在乡村建设与发展过程中,形成具有地方特色的乡村振兴经验与实证可行的模式.研究热点主要在乡村振兴中的乡村治理[9 -10 ] 、乡村发展模式与发展政策[11 -12 ] 、乡村规划[13 ] 、乡村居民福祉[14 ] 等方面.随着全球化和信息化的深入发展,国外许多地区开始注重乡村的可持续发展和生态保护.日本在乡村振兴实践中,通过健全法律和制度,拓宽农民收入增长渠道,提高农村居民生活质量,从而有效解决城乡发展不平衡的问题[15 ] ;韩国在推动乡村振兴中注重政府引导和尊重农民主体地位,强调乡村发展要保留传统和突出特色发展,倡导依法治村[16 ] ;美国在探索乡村振兴进程中,基于农业政策、农村治理规划体系和收入保障机制实现了“农业强”“农村美”“农民富”,形成具有“三体面”特色的乡村振兴经验[17 ] .国内研究多集中在乡村振兴战略的现实背景与理论内涵[18 -19 ] 、规划体系框架[20 ] 、类型与模式[21 ] 、路径导向[22 ] 、实施建议[23 ] 等方面.在评价指标构建上,贾晋等[24 ] 在乡村振兴战略目标指导下,建立“六化四率三治三风三维”的指标体系,采用熵权TOPSIS法对30个省份的乡村振兴发展水平进行量化分析;韩欣宇等[25 ] 选取乡村生产、生活、生态功能三维度,构建昆仑镇乡村振兴发展程度的指标体系;郑兴明[26 ] 则从乡村区位条件、资源禀赋、村庄治理、发展基础和生态环境等5个维度对福建3县市6个村庄进行乡村振兴潜力评价;易小燕等[27 ] 围绕乡村振兴战略20字方针,对广东德庆县2009—2017年的乡村发展水平进行了综合评价;张晓杰等[28 ] 应用德尔菲法筛选出16个二级指标和40个三级指标,评价了湖南省津市大关山村2017—2022年的乡村振兴发展进程. ...

基于县域尺度的榆林市农业生态系统脆弱性空间演变研究

1

2021

... 综上所述,目前探讨乡村振兴的相关研究聚焦于国家、省域和市域尺度,围绕县域发展的讨论显著增多[29 -32 ] ,但鲜有在县域尺度下山区乡村振兴的研究,且乡村振兴面临城乡设施与服务落差、偏远地区人口流失和老龄化加剧等挑战.鉴于精准扶贫与乡村振兴战略的积极影响,山区县域可持续发展显现机遇,亟待开展山区县域乡村振兴指标体系构建及测度.基于此,结合山区县域现状,构建山区县域乡村振兴评价指标体系,以陕西秦巴山区30个县域为例,进行乡村振兴综合评价实证研究,旨在为推动山区高质量发展、实现全面乡村振兴提供借鉴参考. ...

乡村振兴背景下县域农业农村创新发展评价及空间格局:以甘肃省为例

0

2022

内蒙古县域生态系统服务与居民福祉耦合协调关系时空特征及影响因素研究

0

2023

县域“四水四定”协调性评价及应用

1

2023

... 综上所述,目前探讨乡村振兴的相关研究聚焦于国家、省域和市域尺度,围绕县域发展的讨论显著增多[29 -32 ] ,但鲜有在县域尺度下山区乡村振兴的研究,且乡村振兴面临城乡设施与服务落差、偏远地区人口流失和老龄化加剧等挑战.鉴于精准扶贫与乡村振兴战略的积极影响,山区县域可持续发展显现机遇,亟待开展山区县域乡村振兴指标体系构建及测度.基于此,结合山区县域现状,构建山区县域乡村振兴评价指标体系,以陕西秦巴山区30个县域为例,进行乡村振兴综合评价实证研究,旨在为推动山区高质量发展、实现全面乡村振兴提供借鉴参考. ...

陕西省县域旅游景点空间分异与影响机制研究

1

2022

... 陕西秦巴山区,涵盖秦岭山脉、汉江谷地与大巴山系[33 ] .位于陕西省南部,占全省面积约36.8%,包括西安、宝鸡、汉中、安康和商洛5个地市30个县域单元(图1 ).受到地理环境复杂性制约,区域生态环境敏感、自然灾害相对频繁,经济基础单薄及交通设施不足,限制了资源潜力的开发.乡村振兴战略的深化实施为陕西秦巴山区科学发展开辟新路径,经济社会状况逐步改善.通过强化特色产业、生态产业与旅游业,该区域正努力缩小与周边地区的发展差距,改善山区人民的生计,推动山区可持续发展. ...

乡村振兴发展:指标评价体系、地区差距与空间极化

1

2021

... 县域乡村振兴水平受多种因素共同作用.根据前人研究的高频指标[34 -35 ] ,充分考虑陕西秦巴山区的农业、社会经济和自然条件,基于乡村振兴五大维度进行指标构建,遵循导向性、科学性、可获得性等原则,构建陕西秦巴山区县域乡村振兴评价指标体系(表1 ).研究区乡村振兴综合评价共有32指标,运用熵值法赋予指标权重,以此探究陕西秦巴山区乡村振兴空间分异的特征. ...

乡村振兴评价指标体系构建方法的改进及其实证研究

1

2021

... 县域乡村振兴水平受多种因素共同作用.根据前人研究的高频指标[34 -35 ] ,充分考虑陕西秦巴山区的农业、社会经济和自然条件,基于乡村振兴五大维度进行指标构建,遵循导向性、科学性、可获得性等原则,构建陕西秦巴山区县域乡村振兴评价指标体系(表1 ).研究区乡村振兴综合评价共有32指标,运用熵值法赋予指标权重,以此探究陕西秦巴山区乡村振兴空间分异的特征. ...

基于三角图法的榆林市农业生态系统脆弱性类型变化研究

1

2021

... 由于各指标之间存在量纲差异,为确保评价指标间能够得以比较,采用极差标准化的方法,对原数据进行无量纲化处理[36 ] . ...

乡村振兴与我国县域产业发展路径:浙江范例研究

1

2022

... 熵权法通过对原数据归一化处理,评估对象与正、负理想解之间的距离,根据优劣度评价结果,对其进行排序,有效防止了主观因素的偏差[37 ] . ...

高质量发展耦合协调时空格局演化及影响因素:以浙江省县域为例

1

2021

... 该方法可对各要素进行G e t i s - O r d G i * [38 ] .为研究陕西秦巴山区乡村振兴水平在局部空间分布的集聚程度,采用冷热点分析法进行了精确的识别,对某一地区和相邻地区进行空间集群检验,以弥补全局空间自相关的不足之处,通过对所获得的G i *

西北贫困地区乡村类型识别与振兴途径研究

1

2019

... 乡村振兴系统是指以统筹城乡发展关系为依托,由各要素相互影响而形成的具有一定结构和功能的开放系统[39 ] ,其作为乡村振兴的对象和空间载体,推进县域的乡村振兴建设是新时代中国社会发展的需要,也是实现联合国2023年可持续发展目标(SGDs)的重要途径.资源禀赋为山区县域乡村振兴发展提供重要的环境基础,但陕西秦巴山区在空间上呈现生态保护区、灾害频发区与革命老区的重叠,导致区域开发难度系数提升,生态优势转化受限,阻碍乡村可持续发展.陕西秦巴山区的乡村振兴发展水平存在显著的空间差异,不仅在综合发展水平上,且在分维度上也表现出较大的差异,存在明显的空间异质性.受典型山区与城乡二元结构的叠加效应影响,陕西秦巴山区县域乡村振兴水平总体偏低,发展也较为缓慢.鉴于陕西秦巴山区各县域的区位优势、自然环境条件、乡村经济发展状况存在差异,不同县域的乡村振兴发展需要根据各地实际情况因地制宜制定科学路径,切实根据乡村发展所需要素,提升县域乡村振兴发展潜力,建立乡村振兴实施方案和治理考核体系,将乡村振兴的各个方面纳入其中,形成综合性的治理架构.各县域需制定具体的实施步骤、时间表和责任机制,并定期进行考核评估,确保各项措施落地生根,推动山区乡村可持续发展.一些县域可依托当地资源发展特色的农业产业,如茶叶、中药材、果蔬和食用菌等.产业发展条件相对较差的县域,可采取乡村集群式发展战略,通过建立产业合作平台,促进优势产业的发展,同时加强县域间的合作,共享资源和技术,带动周边弱势区域,缩小区域差距.由于经济发展水平较低,山区难以吸引和留住人才,青壮年劳动力流失严重,存在农村空心化、连片贫困化以及人口老龄化等问题[40 ] ,针对人口流失导致的劳动力短缺、经济衰退和社会退化,可以通过发展当地特色产业、提高收入水平、改善生活质量来吸引劳动力回流.同时,要更加注重通过教育培训、文化交流等方式提升农民素质,倡导文明乡风,构建和谐的乡村社会氛围.提高基层治理能力,建立和完善村民自治机制,推进政策透明化、决策民主化,确保政策有效实施.从陕西秦巴山区的内外互动和协作支撑入手,在优化提升陕西秦巴山区乡村振兴总体水平的同时,探索巩固陕西秦巴山区与国家各战略间的协同发展路径,强化周边城市群与低线城市和典型山区的互联互通,为山区乡村振兴高质量发展奠定坚实基础. ...

陕西秦巴山区地域功能转型与高质量发展路径

1

2021

... 乡村振兴系统是指以统筹城乡发展关系为依托,由各要素相互影响而形成的具有一定结构和功能的开放系统[39 ] ,其作为乡村振兴的对象和空间载体,推进县域的乡村振兴建设是新时代中国社会发展的需要,也是实现联合国2023年可持续发展目标(SGDs)的重要途径.资源禀赋为山区县域乡村振兴发展提供重要的环境基础,但陕西秦巴山区在空间上呈现生态保护区、灾害频发区与革命老区的重叠,导致区域开发难度系数提升,生态优势转化受限,阻碍乡村可持续发展.陕西秦巴山区的乡村振兴发展水平存在显著的空间差异,不仅在综合发展水平上,且在分维度上也表现出较大的差异,存在明显的空间异质性.受典型山区与城乡二元结构的叠加效应影响,陕西秦巴山区县域乡村振兴水平总体偏低,发展也较为缓慢.鉴于陕西秦巴山区各县域的区位优势、自然环境条件、乡村经济发展状况存在差异,不同县域的乡村振兴发展需要根据各地实际情况因地制宜制定科学路径,切实根据乡村发展所需要素,提升县域乡村振兴发展潜力,建立乡村振兴实施方案和治理考核体系,将乡村振兴的各个方面纳入其中,形成综合性的治理架构.各县域需制定具体的实施步骤、时间表和责任机制,并定期进行考核评估,确保各项措施落地生根,推动山区乡村可持续发展.一些县域可依托当地资源发展特色的农业产业,如茶叶、中药材、果蔬和食用菌等.产业发展条件相对较差的县域,可采取乡村集群式发展战略,通过建立产业合作平台,促进优势产业的发展,同时加强县域间的合作,共享资源和技术,带动周边弱势区域,缩小区域差距.由于经济发展水平较低,山区难以吸引和留住人才,青壮年劳动力流失严重,存在农村空心化、连片贫困化以及人口老龄化等问题[40 ] ,针对人口流失导致的劳动力短缺、经济衰退和社会退化,可以通过发展当地特色产业、提高收入水平、改善生活质量来吸引劳动力回流.同时,要更加注重通过教育培训、文化交流等方式提升农民素质,倡导文明乡风,构建和谐的乡村社会氛围.提高基层治理能力,建立和完善村民自治机制,推进政策透明化、决策民主化,确保政策有效实施.从陕西秦巴山区的内外互动和协作支撑入手,在优化提升陕西秦巴山区乡村振兴总体水平的同时,探索巩固陕西秦巴山区与国家各战略间的协同发展路径,强化周边城市群与低线城市和典型山区的互联互通,为山区乡村振兴高质量发展奠定坚实基础. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号