0 引言

探索沙区土壤水分的分布规律及其与地形-植被因子之间相互作用的机理,有助于建立沙区水文过程和生态过程之间的定量关系[1]。土壤水分在沙区植被群落的建立和演替方面起着重要的作用,也是土壤-植物-大气系统水文循环的关键参数。干旱半干旱沙区植物生长所需的水分主要依赖土壤水分供给[2]。温度、降水和太阳辐射等气象因素以及土壤质地、地形和植被等对土壤水分的影响均呈现出高度的非线性趋势[3-4]。植物-土壤之间的相互作用对土壤水分动态会产生关键影响[3,5-8]。植物冠层的截流和蒸腾可以调节土壤水分输入,对表层土壤水分的极端波动有缓冲作用[9-10]。茎流和优先流可以沿着根系通道进入更深的土层,进一步促进土壤水分的空间异质性[11]。另外,干旱半干旱沙区土壤贫瘠、植被稀少、地形复杂,地形对土壤水分的影响也尤为重要。

地形和植被的差异会影响局地土壤水分的分布。地形通过影响降水再分配和太阳辐射量,直接导致土壤水分含量分布不同[12]。坡度影响入渗和径流等水文过程,受重力影响,陡坡处的水分横向向下移动比平坦处更快,水分入渗随之减少,导致土壤水分含量较低[13]。坡向影响太阳辐射和蒸散量,导致不同坡向的土壤水分含量存在显著差异,北半球通常东北坡的土壤水分含量高于西南坡[14]。风也对土壤水分的分布起重要作用,与迎风坡相比,背风坡由于避风而蒸发量较低、露水沉积量较大,土壤水分含量通常更高[15]。中国沙漠生态系统是干旱半干旱生态系统的重要组成部分,然而在局地尺度上针对不同微地貌类型上地形和植被因子对土壤水分影响的定量研究较少。因此,本研究选取腾格里沙漠东南缘沙坡头地区的半固定沙丘为研究对象,分析沙丘丘顶、丘底、背风坡和迎风坡4种微地貌类型上0~300 cm深度的土壤水分特征,并探讨地形和植被因素对土壤水分的贡献和影响路径,以解释地形-植被因素对土壤水分的影响机制。研究可为该地区今后以植被建设为主的防风固沙工程提供科学的依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于宁夏回族自治区中卫市腾格里沙漠东南部长流水地区,沙丘类型为半固定沙丘。试验区年平均气温约10.0 °C,冬季最低气温可达-25.1 °C,夏季最高气温可达38.1 °C。年降水量186.2 mm,全年约80%的降水事件发生在6—9月,大约在64%的单次降水过程中降水强度低于0.5 mm·h-1。降水是该地区植被生长的主要水分来源,地下水埋深50~80 m,无法被植物利用[16]。该地区年平均风速约为2.9 m·s-1,年均沙暴天数为59天,年蒸发量约为3 000 mm[17-18]。研究区内分布着大量密集的格状沙丘链与新月形沙丘链,土壤基质主要为流沙,土壤类型主要为原生灰钙土和风成沙土。灌木与草本植物是研究区固沙植被群落的主要组成,其中优势灌木主要有黑沙蒿(Artemisia ordosica)、柠条(Caragana korshinskii)和花棒(Hedysarum scoparium)等,草本植物主要有茵陈蒿(Artemisia capillaris)和小画眉草(Eragrostis minor)等。

1.2 试验设计

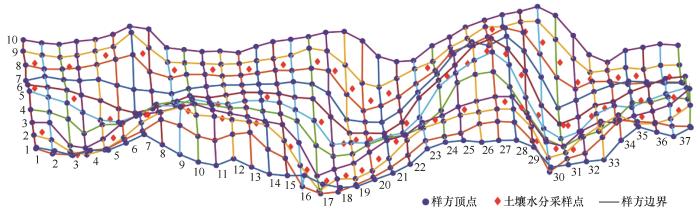

2019年7月,在对腾格里沙漠东南边缘固沙植被全面考察后,选择在半固定沙丘分布较广的长流水地区设置了一块试验样地(37°27′26″N、104°46′12″E,海拔1 573 m),样地大小为40 m×180 m,包含迎风坡、背风坡、丘底和丘顶4种微地貌类型。试验方案如下:①划分样地。将样地划分成10行×37列,共计370个小样方,每个小样方的大小为4 m×4 m。②土壤水分的测定。选取第3、6、9行对应的行作为土壤水分采样行,在沙丘地势起伏较大处增加采样点,每行24个采样点,总共设置72个土壤水分采样点(图1),利用土钻法进行采样称重测量0~300 cm垂直深度上的土壤水分。将0~300 cm的土层划分成18层,其中50 cm以上土层划分为0~5、5~15、15~25、25~35、35~50 cm,深度超过50 cm的土层每隔20 cm采样1次。③草本调查。选取样地中的第5行,利用0.5 m×0.5 m的草本样方框调查该行每个4 m×4 m小样方中草本植物的盖度和多度。然后,采用“全株收获法”将样方框中的草本植物割除,装入已编号的纸袋中带回实验室并置于65 ℃的烘箱中烘干至恒定重量,使用电子天平称重得到草本植物的生物量。④灌木调查:用标记牌对样地中的所有灌木进行标记并利用RTK进行定位。同时,利用钢卷尺测量每株灌木的株高以及东西和南北2个方向上的冠幅。在样地中的灌木植被下布设凋落物收集框,收集框直接接触地面,面积为50 cm×50 cm,将收集到的凋落物置于65 °C烘箱中烘干至恒重,使用电子天平称重得到凋落物数据。⑤地形因子的计算:利用RTK测量仪获取每个样方的顶点坐标,并通过数字高程模型计算每个样方的坡度、坡向和高差[17]。同时,研究区草本植物根系主要分布在0~40 cm深度的土层中,约80%的固沙灌木根系分布在40~200 cm深度土层,约10%的灌木根系分布在200~300 cm的土层内[17]。因此,本研究将土层深度划分为表层、中层和深层3部分。其中,表层为40 cm以上土层,中层为40~200 cm深度的土层,深层为200~300 cm深度的土层。

图1

1.3 研究方法

1.3.1 基于偏最小二乘法的结构方程模型

基于偏最小二乘法的结构方程模型(Partial Least Squares Structural Equation Modeling,PLS-SEM)用于分析复杂因果关系,它通过建模对多个因变量和自变量之间的复杂关系进行估计,克服了多元回归、逻辑回归等多变量分析方法只能分析一条因果关系链的局限性[19-20]。与传统的基于协方差矩阵的结构方程模型(Covariance-Based Structural Equation Modeling, CB-SEM)相比,PLS-SEM在处理小样本和非正态分布数据时更为有效。PLS-SEM通过同时估计反映潜在变量与观测指标之间关系的测量模型和潜在变量之间的因果路径结构模型来分析潜在变量之间的关系。PLS-SEM的重点在于最小化残差,以最大限度提高内生潜变量的解释方差来估计模型间的关系。作为一种非参数方法,PLS-SEM不需要进行分布假设 [19]。

1.3.2 机器学习算法

随机森林是基于bagging算法原理,利用Bootstrap抽样从原始的训练样本集中随机抽取若干子集,每个子集训练一棵决策树。在回归任务中取每棵决策树预测的结果的平均值为最终预测值,具有良好的抗过拟合能力和高准确性。XGBoost(Extreme Gradient Boosting)是一种基于梯度提升的增强算法,迭代地训练多个弱学习器,每个新的学习器对前一个学习器的残差进行优化从而提高模型性能,引入了L1和L2正则化,防止过拟合,增强了模型的泛化能力。SHAP(SHapley Additive exPlanations)模型为机器学习模型的预测结果提供了可解释性,基于计算每个特征边际贡献的Shapley值理论,计算该特征加入模型前后对预测结果的变化。SHAP模型适用于线性回归、决策树、神经网络等任何类型的机器学习模型,通过为每个特征分配一个SHAP值,可以直观理解每个特征对预测结果的影响。

2 结果与分析

2.1 4种微地貌类型上土壤水分的分布特征

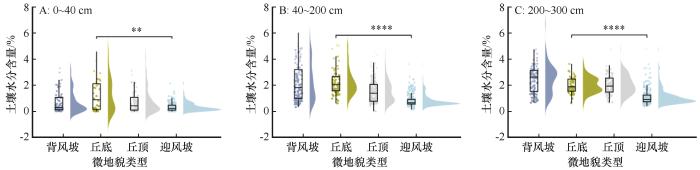

在4种微地貌类型上,表层土壤水分含量丘底(1.21%±0.50%)>丘顶(0.81%±0.71%)>背风坡(0.71%±0.44%)>迎风坡(0.33%±0.19%)。背风坡、丘顶和迎风坡的土壤水分出现一个相对明显的峰值,呈右偏态分布,土壤水分含量出现较低值的概率更大,丘底呈现出形态差异不明显的双峰分布(图2)。中层40~200 cm的土壤水分含量背风坡(2.25%±1.18%)>丘底(2.23%±0.56%)>丘顶(1.57%±0.71%)>迎风坡(0.86%±0.35%)。迎风坡和丘底的土壤水分呈现明显较为集中的单峰分布,丘顶的土壤水分分布出现两个峰值且呈现两端小中间大的分布,显示其上土壤水分分布存在分化现象,且出现极高和极低值的概率较小。背风坡上土壤水分的双峰分布不明显且分布具有延展性,其上土壤水分的空间分布差异较大。对深层土壤来说,土壤水分含量背风坡(2.43%±0.88%)>丘顶(2.01%±0.54%)>丘底(1.98%±0.45%)>迎风坡(1.09%±0.55%),而迎风坡上的土壤水分呈现明显的右偏分布,土壤水分出现较小值的概率更高。不同深度土壤水分在4种微地貌类型上分布的变异系数(表1)表明,表层和中层土壤水分分布的差异较大,变化较为剧烈,而深层土壤水分波动较小,分布较为稳定。丘底土壤水分含量在所有微地貌类型中的波动最小。这可能是由于研究区内土壤质地疏松,表层土壤水分受到风沙作用的影响更明显。

图2

图2

4种微地貌上表层、中层和深层土壤水分的分布

Fig.2

Distribution of soil moisture in surface, middle and deep layers on four microtopography types

表1 4种微地貌上表层、中层和深层土壤平均水分含量及变异系数

Table 1

| 微地貌 | 0~40 cm | 40~200 cm | 200~300 cm | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均土壤水分/% | 变异系数 | 平均土壤水分/% | 变异系数 | 平均土壤水分/% | 变异系数 | |

| 背风坡 | 0.71 | 0.62 | 2.25 | 0.52 | 2.43 | 0.36 |

| 丘底 | 1.21 | 0.41 | 2.23 | 0.25 | 1.98 | 0.23 |

| 丘顶 | 0.81 | 0.87 | 1.57 | 0.46 | 2.01 | 0.27 |

| 迎风坡 | 0.33 | 0.57 | 0.86 | 0.41 | 1.09 | 0.51 |

2.2 地形和植被因子对土壤水分的影响路径

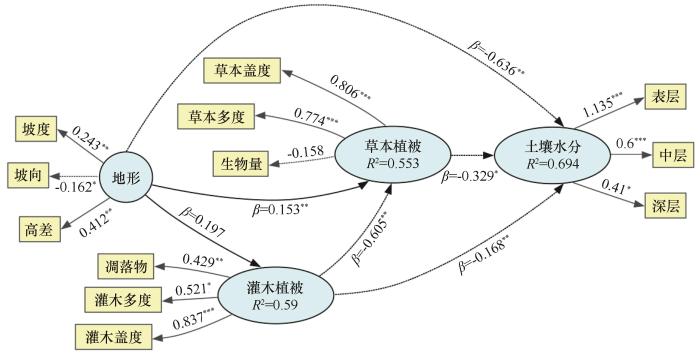

将地形、灌木植被、草本植被和土壤水分视为潜在变量,9个地形和植被指标以及表层、中层和深层土壤水分视为观测变量构建结构方程模型。我们假定地形因子直接会影响4种微地貌上表层、中层和深层土壤水分的大小,同时地形因子也通过灌木和草本因子间接影响土壤水分的大小。利用偏最小二乘方法(PLS)计算每条路径的路径系数并进行显著性检验,探究地形和植被因子对土壤水分的影响路径。

首先对外部模型进行检验,克伦巴赫

表2 外部模型有效性检验

Table 2

| 潜变量 | 克伦巴赫α系数 | DG. rho系数 | 第一特征根 | 第二特征根 |

|---|---|---|---|---|

| 地形 | 0.89 | 0.92 | 2.58 | 0.53 |

| 灌木植被 | 0.61 | 0.84 | 1.43 | 0.56 |

| 草本植被 | 0.66 | 0.80 | 2.09 | 0.99 |

| 土壤水分 | 0.79 | 0.88 | 2.14 | 0.70 |

图3

图3

基于PLS-SEM模型的地形和植被因子对土壤水分的影响路径

Fig.3

Effects of topography and vegetation factors on soil moisture based on PLS-SEM Model

从影响路径来看,地形对草本植被存在显著的正面影响,对土壤水分存在显著的负面影响(图3)。由此说明,地形一方面通过影响土壤水分的再分配过程如蒸腾和径流过程等直接影响不同深度土壤水分的大小,另一方面地形也通过影响植被的分布间接影响土壤水分。草本和灌木植被对土壤水分都存在显著的负向影响,可能是由于植被生长过程中对土壤水分的消耗。同时,固沙灌木对草本也具有显著的负面影响,可能是由于固沙灌木与草本植被之间在土壤水分的利用上存在空间上的竞争关系,因此灌木植被会对草本植被的分布和数量产生影响,从而间接影响土壤水分。对土壤水分影响程度最大的为地形(

2.3 基于SHAP模型的土壤水分影响因素分析

基于随机森林(RF)和XGBoost算法,通过网格搜索结合5折交叉验证优化超参数,建立土壤水分预测模型并进行性能对比。两种机器学习模型的模型评价结果如表3所列。随机森林模型对表层、中层和深层土壤水分拟合的R2分别为0.84、0.70、0.83,XGBoost模型对表层、中层和深层土壤水分拟合的R2分别为0.68、0.61、0.59,随机森林模型的拟合优度

表3 两种机器学习模型对表层、中层和深层土壤水分的模型评价结果

Table 3

| 评价指标 | 算法 | 表层 | 中层 | 深层 |

|---|---|---|---|---|

| RF | 0.84 | 0.70 | 0.83 | |

| XGBoost | 0.68 | 0.61 | 0.59 | |

| MSE | RF | 0.19 | 0.52 | 0.30 |

| XGBoost | 0.31 | 0.45 | 0.36 | |

| MAE | RF | 0.34 | 0.50 | 0.35 |

| XGBoost | 0.28 | 0.58 | 0.41 | |

| MAPE/% | RF | 5.25 | 13.5 | 5.47 |

| XGBoost | 7.11 | 13.7 | 11.59 |

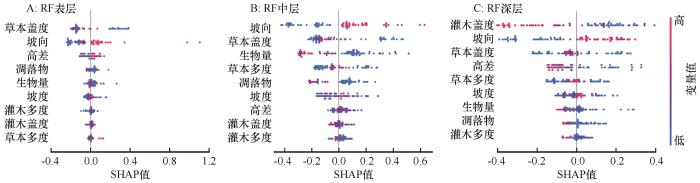

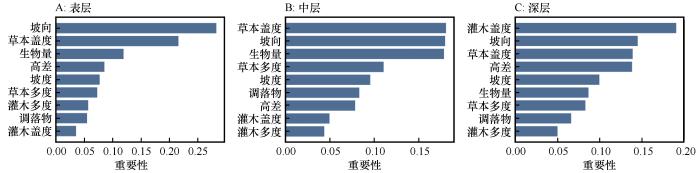

使用基于随机森林的SHAP模型,对地形和植被因子对土壤水分影响的重要性进行排序,平均绝对SHAP值的大小反映了该变量对土壤水分影响的强弱。绝对值越大,变量对土壤水分的影响越强。平均绝对SHAP值为正表明变量对土壤水分变动具有正向作用。从变量取值大小来看,变量值高呈现红色,变量值低呈现蓝色。图4和图5的结果表明,各变量对不同深度土壤水分影响的重要性并不完全相同,从综合排序结果可以看出:草本盖度、坡向和高差对表层土壤水分的影响较大;坡向、草本盖度和生物量对中层土壤水分的影响较大;灌木盖度、坡向和草本盖度对深层土壤水分的影响较大。其中,生物量和灌木盖度对土壤水分的影响相似,变量取值较高对土壤水分产生负面影响;坡向和高差对土壤水分的影响相似,变量取值较高对土壤水分产生正面影响。草本盖度呈现出的影响能力较为复杂,但变量取值较高时对土壤水分呈现负面影响。

图4

图4

基于随机森林模型的表层、中层和深层土壤水分SHAP解释图

Fig.4

SHAP interpretation map of surface, middle and deep soil moisture based on random forest model

图5

图5

基于随机森林模型的影响不同深度土壤水分变量的重要性排序

Fig.5

Ranking of the importance of variables affecting soil moisture at different depths based on random forest models

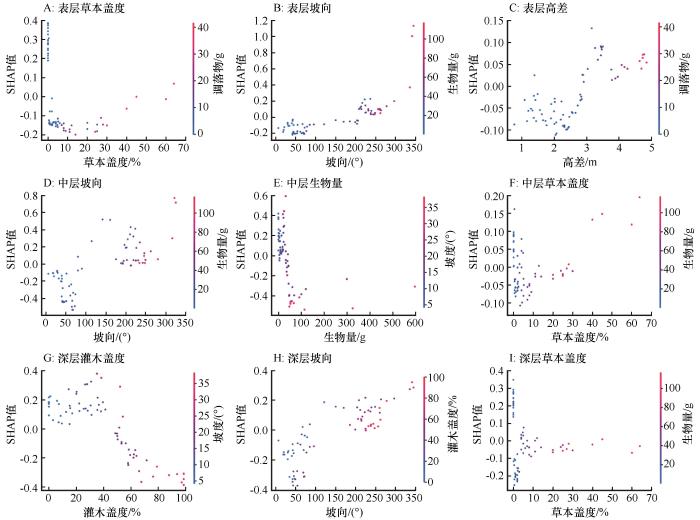

图6进一步描述了重要的影响变量对土壤水分的影响规律。横坐标表示变量的取值,左侧纵坐标表示该变量的SHAP值,右侧纵坐标表示与该变量交互作用最大的变量的取值。草本盖度在0附近时,对土壤水分既可能产生正面影响也可能产生负面影响,这可能是由于草本盖度较低时的影响作用不明显或者需要结合灌木因子确定。随着草本盖度增加,对土壤水分首先表现出负面影响,当草本盖度超过40%时,对土壤水分又具有正面影响。当坡向低于200°时,其对表层土壤水分产生负面影响,高于200°时对表层土壤水分产生正面影响;低于100°时对中层和深层土壤水分产生负面影响,高于100 °时产生正面影响。高差低于3 m时,对表层土壤水分产生负面影响;高于3 m时,产生正面影响。生物量低于30 g时,对中层土壤水分产生正面影响,高于30 g时,产生负面影响。灌木盖度低于40%时,对深层土壤水分产生正面影响;高于40%时,产生负面影响,且随灌木盖度增加负面影响增大。也就是说,不同深度土壤水分均随草本盖度和坡向增加呈先下降后上升趋势,表层土壤水分随高差增加呈先下降后上升趋势,中层和深层土壤水分分别随生物量和灌木盖度增加呈先上升后下降趋势,均存在一定的阈值效应。

图6

图6

基于随机森林模型的SHAP特征依赖

Fig.6

SHAP feature dependence graph based on random forest

3 讨论

3.1 土壤水分在4种微地貌上的分布特征

研究表明,丘底处的表层土壤水分含量最高,而中层和深层土壤水分则在背风坡处最高。相反,迎风坡在整个深度上显示出最低的土壤水分含量。总体而言,土壤水分含量在背风坡和丘底高于迎风坡和丘顶。半固定沙丘中土壤水分的分布受到地形、风向、植被覆盖以及蒸发等多因素的影响[12]。丘底的表层土壤水分最大可能是因为丘底处能够捕获邻近高地的直接降雨和径流。低洼地形延长了水分保持时间,减少了蒸发和径流损失,从而有利于水分的积累和保存[25-26]。此外,干旱沙区土壤表层广泛存在着由蓝藻、真菌、地衣和苔藓等微生物和植物群落组成的土壤生物结皮,沙丘底部作为水分汇聚区,支持着这些生物结皮群落的生长和增殖,而且沙丘底部风速较低,有利于细颗粒物的沉积,为微生物和植物的附着和生长提供基质,从而有助于结皮的增厚。覆盖在土壤表面的生物土壤结皮可以减少土壤水分的直接蒸发,其多孔结构进一步增强了土壤的保水能力[27-28]。风对土壤水分的影响是多方面的,包括增加蒸发、改变土壤表面结构和影响植物蒸腾[29]。背风坡中深层土壤含水量最高,而迎风坡在所有深度表现出最低的土壤含水量,这一差异主要是由于迎风坡持续受风蚀作用,表层松散沙粒,加速蒸发。此外,迎风坡上的土壤会因风和降水侵蚀而变得松散,这对水分保持不利。背风坡受到主风向的遮挡,通常会形成更稳定的小气候[30-32]。较低的风速会减少表层土壤水分蒸发,而沙粒在重力作用下迅速沉降[33],形成陡峭的斜坡,增强了中层和深层土壤的水分保持能力。一些研究表明,风引起的干燥显著调节了当地植物的动态。

表层和中层土壤水分波动较为明显,深层土壤水分含量波动较为平缓和稳定,这可能是由于表层土壤直接暴露在大气中,受太阳辐射、风速和温度的影响较大,特别是在干旱和高温条件下,导致更高的蒸发率。表层土壤是降水和灌溉水的初始接触点,在这些事件中迅速增加水分,如果没有它们,就会迅速蒸发或渗透[34]。研究区植被根系主要分布在表层和中层土壤中,根系的吸收和蒸腾作用加剧了土壤水分的波动。中层土壤水分受地表入渗和根系吸收的共同影响。相反,水分向深层土壤渗透的过程相对缓慢且持续。深层土壤远离地表,蒸发速率很低,受根系影响最小。研究揭示了不同深度和微地形类型的土壤水分变化,为科学的植物栽培策略制定以改善水资源管理提供支撑。

3.2 地形-植被因子影响不同深度土壤水分的直接和间接效应及影响机理

尽管不同的地形和植被因子影响土壤水分的重要性顺序不同,但所有模型均表明,坡度和草本盖度对不同深度土壤水分动态具有显著的调节作用,坡度和高差对表层土壤水分的影响最大,草本植物丰度和生物量对中层土壤水分的影响最大。坡度、坡向和高差等地形因子通过影响降水、蒸发、径流和入渗过程,显著影响地表土壤水分,从而显著改变其分布,坡度决定地表水的流速和径流量,坡向影响太阳辐射接收量,影响土壤水分的蒸发速率,高度差可能影响温度和降水模式[38]。植被在调节水文过程中起着至关重要的作用。生态水文学研究阐明了植被的空间格局如何强烈地控制土壤水分和入渗的水平和垂直梯度,穿透雨和树干径流的分布,以及蒸腾和径流[39]。灌木植被对深层土壤水分的影响可归因于旱生灌木产生的广泛水文效应,例如水平衡、渗透过程和凝结水形成特征的改变[40]。

植被影响土壤水分的机制表明,不同深度的土壤水分随草本植被覆盖度的增加而降低,而中深层土壤水分随生物量和灌木盖度的增加先增加后降低。植物根系深度与土壤水分之间的相互作用说明了植被生理特性与土壤水分之间的联系。研究表明,植物的生长可以改变半干旱地区浅层和深层土壤水分的空间分布[41]。浅根植物需要更高的土壤水分利用效率,以应对干旱环境中有限的土壤水分供应;但是,在此情况下,这种蒸腾速率的提高随后加速了土壤水分的消耗[42]。干旱区土壤水分的垂直分布和动态变化对固沙植被的发展具有重要意义,维持适宜的灌木密度和盖度对土壤水分的垂直分布和动态变化具有正反馈作用,而灌木密度和盖度的变化对土壤水分的垂直分布和动态变化具有重要影响。D'Odorico等[43]认为,树冠之间的斑块比树冠下的斑块干燥得更快,并将此现象归因于在没有树冠覆盖的情况下,高强度太阳辐射下的土壤水分快速蒸发。灌木树冠将降水重新分配为茎流和穿透雨,茎流将降水集中在植物根部周围,从而有助于维持区域土壤水分平衡。植物根系和落叶的分解增加了土壤中的有机质,从而增强了其保水能力。综上所述,植被调节小气候,从而改善当地土壤水分,在促进生态系统可持续性方面发挥着至关重要的作用。然而,在降水不足以维持长期植被生长的干旱环境中,过度的植被密度加剧了土壤水分的耗竭。了解地形、植被、土壤水分和土壤含水量之间的相互作用机制,有助于制定有效的荒漠化防治战略。

4 结论

本文以腾格里沙漠东南缘半固定沙丘上的土壤水分为研究对象,分析了不同微地形类型和地形植被因子对土壤水分动态的影响。结果表明,迎风坡、背风坡、沙丘底部和沙丘顶部4种微地形类型的土壤水分分布格局存在显著差异,其中,沙丘底部表层土壤水分含量最高(1.21%),中深层土壤水分含量在背风坡达到最高(分别为2.25%和2.43%);迎风坡在不同深度上的土壤水分含量最低(表层、中层和深层分别为0.33%、0.86%和1.09%)。总体而言,背风坡和丘底的土壤含水量高于迎风坡和丘顶,表层和中层土壤含水量波动较大,深层土壤含水量相对稳定。地形因子对土壤水分负面影响和对草本植被的正面影响表明地形有利于草本植物的生长。不同的植被类型对土壤水分的影响程度不同,草本植被和灌木植被对土壤水分的影响程度也不同。坡向和草本盖度是影响土壤水分的重要因素,坡度和高差对表层土壤水分影响显著,草本丰度和生物量对中层土壤水分影响显著,灌木盖度对深层土壤水分影响显著,不同深度土壤水分随坡向的升高先降低后升高。此外,随着草本盖度的增加,不同深度的土壤含水量呈下降趋势,而中、深层土壤含水量则分别随生物量和灌木盖度的增加呈现先上升后下降的趋势。研究结果为进一步认识腾格里沙漠土壤水分动态提供了新思路。研究结果为半固定沙丘植被管理策略的发展提供了有价值的启示:在易受风蚀影响的区域,宜采用更密的草栅和沙障来减轻风蚀的不利影响;考虑到不同深度土壤水分的波动,建立多层植被结构可显著提高植被的整体抗旱性;此外,通过对腾格里沙漠半固定沙丘的水文过程和植物生理过程的综合分析,揭示了腾格里沙漠半固定沙丘植被的水文过程与植物生理过程的关系,未来的研究可以在干旱和半干旱生态系统的生态和水文过程之间建立更牢固的联系,这一整合将为未来的生态保护实践提供更坚实的理论基础。

参考文献

Soil moisture-plant interactions:an ecohydrological review

[J].

Ecohydrological advances and applications in plant-water relations research:a review

[J].

Ecohydrology of terrestrial ecosystems

[J].

Spatial correlation of soil moisture in small catchments and its relationship to dominant spatial hydrological processes

[J].

Influence of soil moisture and plant roots on the soil infiltration capacity at different stages in arid grasslands of China

[J].

Upscaling and Downscaling:a regional view of the soil-plant-atmosphere continuum

[J].

黄土高塬沟壑区植被恢复方式对小流域土壤水分的影响

[J].

Effects of habitat fragmentation on the buffering capacity of edge environments in a seasonally dry tropical oak forest ecosystem in Oaxaca,Mexico

[J].

Woody plants modulate the temporal dynamics of soil moisture in a semi‐arid mesquite savanna

[J].

Connecting ecohydrology and hydropedology in desert shrubs:stemflow as a source of preferential flow in soils

[J].

Topography as a driver of local terrestrial vascular plant diversity patterns

[J].

Soil moisture variation in relation to topography and land use in a hillslope catchment of the Loess Plateau,China

[J].

Topographical gradients of chalk grassland

[J].

Using mounds to create microtopography alters plant community development early in restoration

[J].

PLS-SEM or CB-SEM:updated guidelines on which method to use

[J].

Review of partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R:a workbook

[J].

Making sense of Cronbach's alpha

[J].

Partial least squares approach to structural equation modeling for tourism research

[M]//Chen J S.

Linear indices in nonlinear structural equation models:best fitting proper indices and other composites

[J].

Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models:guidelines and empirical illustration

[J].

Untangling the effects of shallow groundwater and soil texture as drivers of subfield-scale yield variability

[J].

Biological soil crusts increase stability and invasion resistance of desert revegetation communities in northern China

[J].

The role of biological soil crusts in soil moisture dynamics in two semiarid ecosystems with contrasting soil textures

[J].

Interactive effects of wind speed,vegetation coverage and soil moisture in controlling wind erosion in a temperate desert steppe,Inner Mongolia of China

[J].

The role of landscape morphology on soil moisture variability in semi‐arid ecosystems

[J].

Topography influences diurnal and seasonal microclimate fluctuations in hilly terrain environments of coastal California

[J].

Understanding the role of slope aspect in shaping the vegetation attributes and soil properties in Montane ecosystems

[J].

Sedimentary dynamics and high-frequency sequence stratigraphy of the southwestern slope of Great Bahama Bank

[J].

Optimization allocation of irrigation water resources based on crop water requirement under considering effective precipitation and uncertainty

[J].

Spatial heterogeneity of vegetation extent and the response to water level fluctuations and micro-topography in Poyang Lake,China

[J].

Microtopography-induced ecohydrological effects alter plant community structure

[J].

Variations in groundwater level and microtopography influence desert plant communities in shallow aquifer areas

[J].

Topography modulates near-ground microclimate in the Mediterranean Fagus sylvatica treeline

[J].

Stemflow contributions to soil erosion around the stem base under simulated maize-planted and rainfall conditions

[J].

Deep soil moisture limits the sustainable vegetation restoration in arid and semi-arid Loess Plateau

[J].

Spatial variations of shallow and deep soil moisture in the semi-arid Loess Plateau,China

[J].

Root water uptake under heterogeneous soil moisture conditions:an experimental study for unraveling compensatory root water uptake and hydraulic redistribution

[J].

On soil moisture-vegetation feedbacks and their possible effects on the dynamics of dryland ecosystems

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号