0 引言

关于数字经济的影响,现有文献广泛探讨了其对经济高质量发展[7]、产业结构升级[8]、全要素生产率[9]、碳减排[10]、居民就业[11]及共同富裕[12]等领域的作用。其中,在数字经济与能源方面的研究则更侧重于数字经济对能源强度和城市低碳转型的影响。有研究指出,数字经济可以通过推动产业结构升级和技术进步来降低能源强度,提高城市能源利用效率[13];另一些研究发现,数字经济与绿色能源效率之间存在正U型关系,技术创新和产业结构的合理调整是提升绿色能源效率的关键路径[14]。同时,部分学者运用双重差分模型研究了数字经济与低碳经济之间的作用机制,结果显示数字经济显著提高了中国的资源配置与能源利用效率,促进了向低碳经济发展模式的转型[15]。

尽管关于数字经济与能源方面的研究成果丰硕,但仍需进一步探讨。首先,目前的文献主要关于数字经济对城市低碳转型、经济低碳转型和家庭消费低碳转型影响等,而对能源利用效率的关注较少;其次,大部分研究尺度较为宏观,基于省级层面的实证研究较为常见,而地市级层面的研究则相对匮乏。因此,本文将基于黄河流域78个地级市2014—2023年的面板数据,利用非期望产出超效率SBM模型和熵权TOPSIS法对数字经济和能源利用效率进行测算,并通过双向固定效应、中介效应模型和调节效应方法,探讨数字经济对能源利用效率的影响,以期为黄河流域的生态保护与高质量发展提供科学的决策支持。

1 理论分析与研究假说

1.1 数字经济对能源利用效率的影响效应

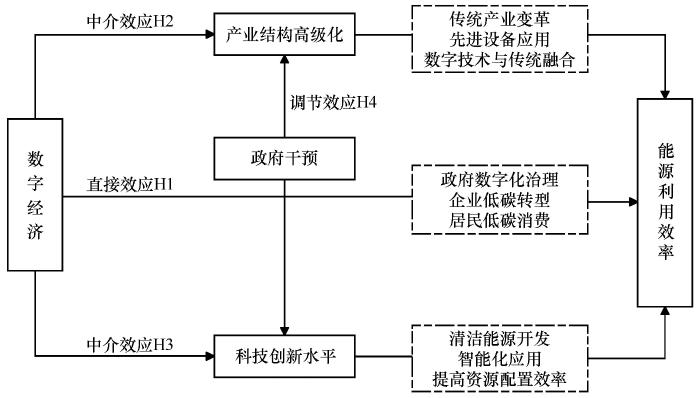

提升能源利用效率是新时代的必然选择。随着数字经济的发展,数字技术在多个领域的广泛应用为提升能源利用效率提供了多层次动力,包括政府治理、企业转型和居民生活等方面。首先,从政府角度看,特别是在黄河流域,政府可以利用数字技术整合数据资源,提升能源管理效率。例如,智能监测系统使政府能够实时掌握能源消费动态并进行科学分析,促进清洁能源的发展和政策的有效执行[16]。其次,在企业层面,数字经济为黄河流域企业的智能制造和能源管理注入了动力。通过优化生产流程,企业不仅能降低能源消耗和排放,还能提升生产效率。这种转型符合国家对经济高质量发展的要求,并支持传统行业向低碳化和智能化转型[17]。最后,在居民生活方面,数字技术的应用增强了城市居民的低碳消费意识,促进其生活方式向低碳转型。智能家居和移动应用等工具帮助居民获取低碳生活信息,形成绿色消费习惯,有助于实现区域可持续发展[18]。因此,本文提出假说1:数字经济的发展将显著提升黄河流域的能源利用效率。

1.2 数字经济对能源利用效率的作用机制

1.2.1 产业结构高级化的间接影响

数字经济的发展推动了传统产业的变革,尤其是在黄河流域。数字技术的普及和应用促进了产业结构转型,显著提升了传统产业的能源利用效率,使企业向集约型发展模式转变[19]。首先,在农业和制造业中,智能化管理系统优化资源配置,减少能源浪费,推动高效低碳生产方式的实施[20]。其次,数字经济与传统产业的融合促进了先进设备在水利、农业和重工业等关键行业的应用,转变了企业生产模式并推进了产业结构升级,进一步提升了能源利用效率。此外,数字技术与高科技产业的结合推动了黄河流域数字化产业的发展,减少了生产过程中的能耗,促进了产业结构向低碳化和高级化转型[21]。通过引入智能制造和物联网等新兴技术,企业有效缩减能源消耗,提高竞争力。因此,本文提出假说2:数字经济可以通过影响产业结构高级化来提升能源利用效率。

1.2.2 科技创新水平的间接影响

数字经济的发展有效推动了科技创新,而科技创新是提升能源利用效率的重要手段[22]。在黄河流域,科技创新促进了节能减排,实现了更高的能源利用效率。首先,科技创新的提升促使企业加大对清洁能源的研发投入。通过新材料和清洁生产工艺的应用,企业能够显著减少生产过程中的能源消耗,从而提高整体的能源利用效率[23]。其次,科技创新还推动了智能家居和绿色交通工具的广泛普及。这一转变降低了居民生活中的碳排放,进一步改善了城市的能源利用效率[24]。最后,科技创新引入了先进的生产技术和管理模式,提高了资源的配置与利用效率,使企业在生产过程中能更加高效地使用能源,推动低碳化转型[25]。因此,本文提出假说3:数字经济可以通过影响科技创新水平来提升能源利用效率。

1.3 政府干预的调节效应

政府干预作为调控手段,通过影响产业结构高级化和科技创新水平,提升能源利用效率。通过制定支持高新技术产业和绿色经济的政策,政府引导资源配置与投资方向,推动产业升级。在黄河流域,优先发展数字经济、可再生能源和高效制造业,不仅增强了经济竞争力,也促进了传统产业的转型,从而提高了区域整体能源利用效率[26]。此外,政府还可以通过财政补贴、税收优惠及研发资助等激励措施,鼓励企业进行科技创新。随着科技水平的提高,企业能采用先进生产工艺,如智能能源管理系统和清洁生产技术,显著提升能源利用效率并减少浪费[27]。为解决“数字鸿沟”,政府需建立制度保障,提供必要的基础设施与服务支持,推动薄弱地区的数字经济发展。这种协调策略不仅提升了地区间的产业结构高级化水平,还增强了科技创新能力,使整个黄河流域在能源利用效率上实现整体提升。因此,本文提出假说4:政府干预在数字经济影响能源利用效率的过程中起到调节作用。

数字经济对黄河流域能源利用效率影响的机理分析框架如图1所示。

图1

图1

数字经济对黄河流域能源利用效率影响机理的分析框架

Fig.1

Analytical framework of the impact mechanism of digital economy on energy utilization efficiency in the Yellow River Basin

2 研究设计

2.1 模型构建

2.1.1 双向固定效应模型

为研究数字经济对能源利用效率的影响,以能源利用效率(DLCT)为被解释变量,将数字经济(DEG)作为解释变量,构建双向固定效应模型:

式中:

2.1.2 中介效应模型

为检验数字经济对能源利用效率的影响机制,本文借鉴温忠麟等[28]提出的中介效应检验方法,将产业结构高级化和科技创新水平作为中介变量,在

式中:

2.1.3 调节效应模型

为了解政府干预程度的调节作用,在中介效应中加入政府干预程度的调节效应,建立调节效应模型:

式中:

2.2 变量选取

(1) 被解释变量:能源利用效率(DLCT)。本文参考已有研究[29],以全要素生产率指标衡量能源利用效率,采用非期望产出超效率SBM模型对能源利用效率进行测算,以资本、能源和劳动力作为投入要素,以经济产值和二氧化碳排放量等作为期望产出和非期望产出(表1)。其中,资本指标使用以永续存盘法计算出的固定资本总量和固定资产投资总额来表征;能源指标使用能源消耗总量和天然气供应量来表征,能源消耗总量涵盖液化石油气、用电量和天然气等;期望产出包括工业产值增量占比和地区生产总值,工业产值增量占比为第二产业当年增量占地区生产总值增量的比值;非期望产出包括二氧化碳排放量、工业二氧化硫排放量、工业废水排放量和工业氮氧化物排放量。

表1 能源利用效率测算指标体系

Table 1

| 一级指标 | 二级指标 | 可测度指标 |

|---|---|---|

| 投入 | 资本投入 | 固定资本存量 |

| 固定资产投资总额 | ||

| 能源投入 | 能源消耗总量 | |

| 天然气供应量 | ||

| 劳动力投入 | 制造业就业人数 | |

| 电力煤气及水生产供应业从业人数 | ||

| 产出 | 期望产出 | 工业产值增量占比 |

| 地区生产总值 | ||

| 非期望产出 | 二氧化碳排放量 | |

| 工业二氧化硫排放量 | ||

| 工业废水排放量 | ||

| 工业氮氧化物排放量 |

表2 数字经济评价指标体系

Table 2

| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标权重/% | 三级指标 | 三级指标权重/% | 指标属性 |

|---|---|---|---|---|---|

数字经济 发展水平 | 数字化基础 | 19.67 | 互联网普及率 | 6.33 | + |

| 移动电话普及率 | 5.82 | + | |||

| 人均电信业务总量 | 7.52 | + | |||

| 数字化产业 | 44.55 | 计算机服务与软件从业人员 | 7.38 | + | |

| 人均邮政业务收入 | 20.22 | + | |||

| 人均电信业务收入 | 16.95 | + | |||

| 数字化金融 | 35.78 | 年末金融机构人民币存款 | 22.13 | + | |

| 数字普惠金融指数 | 6.36 | + | |||

| 普惠金融数字化程度 | 7.29 | + |

(3)中介变量:产业结构高级化(AIS)、科技创新水平(TIL)。产业结构的调整会影响碳排放强度、低碳技术的应用以及能源的利用效率,本文以

科技创新水平直接影响着数字经济的发展,本文用科技支出占地方财政一般预算内支出的比重来表征科技创新水平。

(4) 调节变量:政府干预程度(GOV)。地方政府可以通过投资激励和财政资助等方式调控低碳技术及产业的发展,从而影响城市的能源利用效率。参考赵晓春等[31]的方法采取各地区一般预算支出占地区生产总值的比值来衡量政府干预程度。

2.3 研究范围与数据来源

2.3.1 研究范围

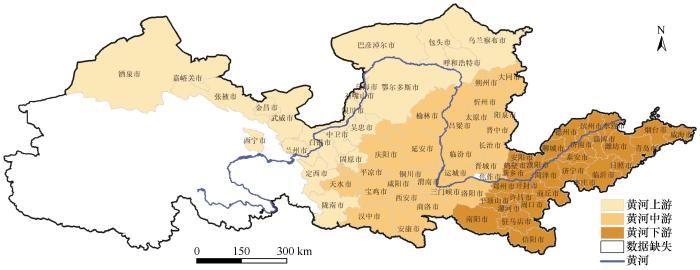

黄河流域流经青海、四川、甘肃、宁夏、陕西、河南、山西、内蒙古和山东。综合考虑政府规划、行政区划的完整性及经济社会发展等因素,本文选取黄河流域78个地级市作为研究对象,并将其划分为上、中、下游3个区域(图2)。其中,上游包括21个地级市,中游包括27个地级市,下游包括30个地级市。

图2

图2

研究范围及区域划分

Fig.2

Study scope and regional division

2.3.2 数据来源与描述性统计

本研究的数据来源于中国各省市统计年鉴、能源年鉴和国民经济和社会发展公报,缺失数据通过线性插值法计算得出,主要变量的描述性统计分析见表3。

表3 各变量描述性统计

Table 3

| 变量类型 | 变量名称 | 变量含义 | 样本量 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 被解释变量 | DLCT | 能源利用效率 | 780 | 0.678 | 0.335 | 0.218 | 1.322 |

| 解释变量 | DEG | 数字经济发展水平 | 780 | 0.209 | 0.094 | 0.013 | 0.687 |

| 控制变量 | ECO | 经济发展水平 | 780 | 1.530 | 0.619 | 0.126 | 3.415 |

| URB | 城镇化水平 | 780 | 0.602 | 0.151 | 0.262 | 1.026 | |

| POP | 人口密度 | 780 | 5.910 | 1.149 | 1.847 | 7.575 | |

| ERL | 环境规制水平 | 780 | 1.869 | 0.236 | 0.419 | 2.738 | |

| IND | 工业化水平 | 780 | 0.410 | 0.181 | 0.074 | 3.048 | |

| 中介变量 | AIS | 产业结构高级化 | 780 | 1.021 | 0.532 | 0.247 | 3.942 |

| TIL | 科技创新水平 | 780 | 0.014 | 0.013 | 0.001 | 0.182 | |

| 调节变量 | GOV | 政府干预程度 | 780 | 0.078 | 0.024 | 0.025 | 0.199 |

3 能源利用效率和数字经济的测算结果

3.1 核密度分析

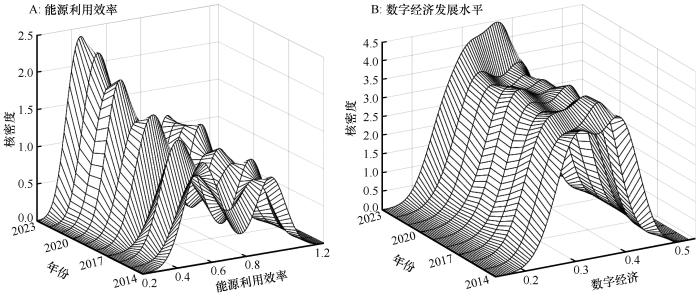

测算出能源利用效率和数字经济发展水平后,利用MATLAB对数据进一步处理,可以得到能源利用效率和数字经济发展水平的三维核密度图(图3)。

图3

图3

能源利用效率和数字经济发展水平核密度分析

Fig.3

Kernel density analysis of energy utilization efficiency and digital economy development level

3.1.1 能源利用效率水平

整体来看,核密度曲线呈现左移趋势,表明黄河流域大部分地区的能源利用效率不断上升。主峰高度随时间上升且曲线宽度逐渐变窄,显示出能源利用效率的提升和城市间差异化程度的减小。曲线存在两个明显波峰,主峰位于0.46,侧峰位于0.95,后者在2018年后逐渐消失,表明研究期间内黄河流域的能源利用效率存在不显著的极化现象,且这一现象随着时间的推移而减弱。

3.1.2 数字经济发展水平

核密度曲线同样表现出左移趋势,指示黄河流域数字经济发展水平总体上升。主峰高度持续上升,表明数字经济的不断提升。曲线展示了两个明显的波峰,分别位于0.35和0.37,反映出研究期内农业科技创新的极化现象。然而,随着时间推移,最后仅剩一个波峰,极化现象也逐渐减弱。

3.2 时空演化

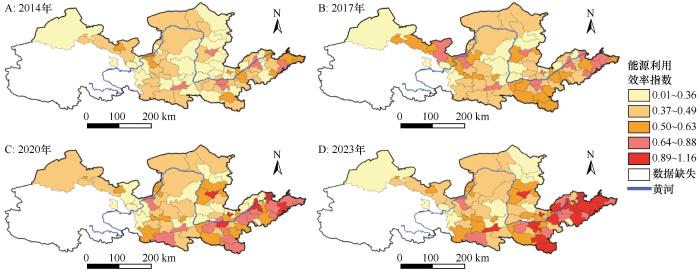

为考察能源利用效率和数字经济发展水平的时空演化情况,本文等间隔抽取2014、2017、2020、2023年78个地级市的能源利用效率和数字经济发展水平数据,并利用ArcGIS绘制成空间演化图。

3.2.1 能源利用效率的时空演化

由图4可见,黄河流域的能源利用效率整体上呈现出东高西低的特征,即黄河下游地区的效率显著高于中游和上游。其中,济南、郑州和青岛等经济相对发达的城市,其能源利用效率表现较为突出。从时间维度来看,2014年黄河流域的能源利用效率普遍较低,未出现任何高于0.89的高值单元。到2017年,能源利用效率有了一定程度的提升,高于0.50的单元显著增加,并主要集中在黄河下游地区,以点状分布的形式展现。到了2020年,能源利用效率的高值单元大多集中在山东省和河南省。至2023年,整个流域的能源利用效率普遍提升,高值单元在山东省和河南省形成了面状分布。这表明,黄河流域的能源利用效率经历了由点状到面状的集聚过程,显示出区域间协同发展的趋势。

图4

图4

能源利用效率的空间演化

Fig.4

Spatial evolution of energy utilization efficiency

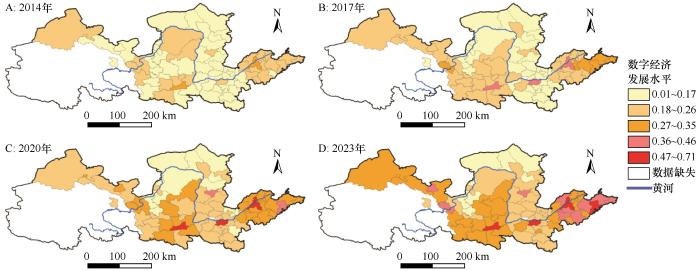

3.2.2 数字经济发展水平的时空演化

如图5所示,黄河流域的数字经济发展水平同样呈现出东高西低的特征,其中黄河下游的数字经济发展水平明显高于上游和中游。这种差异很可能得益于当地较为发达的经济基础与有效的政策支持。从时间维度上看,2014年黄河流域的数字经济发展水平普遍偏低,各区域间的差距较大,数字鸿沟现象十分明显。2017年数字经济发展水平有所提升,数值高于0.35的高值单元增至3个,分别位于郑州、济南和西安。2020年数字经济发展水平进一步提高,出现了6个高于0.46的高值单元,这些单元主要集中在河南省和山东省,呈现点状分布。至2023年,数字经济发展水平整体上升,高值单元在山东省和河南省形成了面状分布。这表明黄河流域的数字经济经历了从点状到面状的集聚过程,且整体发展态势良好,数字鸿沟现象得到了一定程度的缓解。

图5

图5

数字经济发展水平的空间演化

Fig.5

Spatial evolution of digital economy development level

4 实证分析

4.1 基准回归

本文利用2014—2023年黄河流域78个地市的面板数据,分析数字经济(DEG)对能源利用效率(DLCT)的影响,回归结果见表4。列2和列3表示加入控制变量前后,个体固定效应模型的回归结果;列4和列5表示加入控制变量前后双向固定效应模型的回归结果。从列5可以看出,DEG系数为0.223且在1%水平上显著,说明数字经济对能源利用效率有显著的正向影响,假说1初步得到验证。

表4 基准回归结果

Table 4

| 变量 | DLCT | |||

|---|---|---|---|---|

| 个体固定效应 | 双向固定效应 | |||

| 未控制变量 | 控制变量 | 未控制变量 | 控制变量 | |

| DEG | 0.379*** | 0.291*** | 0.416*** | 0.223*** |

| (0.221) | (0.129) | (0.237) | (0.123) | |

| lnECO | 0.549*** | 0.636*** | ||

| (0.053) | (0.059) | |||

| URB | -1.670*** | -0.786*** | ||

| (0.093) | (0.154) | |||

| lnPOP | 0.049* | 0.032 | ||

| (0.097) | (0.096) | |||

| lnERL | -0.043** | -0.166** | ||

| (0.037) | (0.038) | |||

| IND | 0.014 | -0.007 | ||

| (0.055) | (0.056) | |||

| 常数 | 0.621*** | 0.483* | 0.665*** | -0.271* |

| (0.298) | (0.679) | (0.111) | (0.731) | |

| 时间固定 | 否 | 否 | 是 | 是 |

| 个体固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 780 | 780 | 780 | 780 |

| R2 | 0.717 | 0.755 | 0.724 | 0.765 |

4.2 稳健性及内生性检验

4.2.1 稳健性检验

考虑到基准回归结果有可能存在偏差,本文从以下3个方面进行稳健性检验:替换被解释变量;剔除样本极端值;剔除省会城市。

替换被解释变量。为保证检验可靠性,本文更换被解释变量的测算模型,改用SBM模型对数字经济指标进行重新测度,并将结果作为替代指标重新检验,回归结果见表5列3。可以发现,数字经济对能源利用效率的影响仍为正,通过了稳健性检验,基准回归的分析结论仍然成立。

表5 稳健性检验

Table 5

| 变量 | DLCT | |||

|---|---|---|---|---|

| TSLS | 替换被解释变量 | 变量1%缩尾 | 去除省会城市 | |

| DEG | 0.193*** | 0.272*** | 0.172*** | 0.103** |

| (0.113) | (0.128) | (0.141) | (0.098) | |

| lnECO | 0.545*** | 0.434*** | 0.647*** | 0.620*** |

| (0.057) | (0.060) | (0.096) | (0.062) | |

| URB | -0.614** | -0.527* | -0.859*** | -0.993*** |

| (0.463) | (0.465) | (0.253) | (0.506) | |

| lnPOP | 0.022 | 0.027 | 0.025 | -0.059 |

| (0.082) | (0.098) | (0.097) | (0.104) | |

| lnERL | -0.063* | -0.088*** | -0.022 | -0.028 |

| (0.041) | (0.039) | (0.043) | (0.040) | |

| IND | -0.096** | -0.102*** | -0.069** | -0.001* |

| (0.062) | (0.058) | (0.079) | (0.057) | |

| 常数 | 0.239* | -0.163* | -0.138* | 0.491* |

| (0.645) | (0.749) | (0.732) | (0.665) | |

| 时间固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个体固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 780 | 780 | 780 | 700 |

| R2 | 0.787 | 0.749 | 0.764 | 0.773 |

剔除样本极端值。为避免极端值的不良影响,对所有变量进行1%的缩尾处理去除极端异常值,回归结果见表5列4。可以发现,数字经济有利于提升能源利用效率的结论依然成立。

剔除省会城市。考虑到省会城市与普通城市在社会经济等方面的差异性,可能会对回归结果造成误差,将8个省会城市剔除后再对剩余样本进行估计,回归结果见表5列5。DEG的系数为0.103且在1%水平上显著。这说明双向固定效应模型的回归结果依旧稳健,因此,假说1成立。

4.2.2 内生性检验

4.3 异质性分析

4.3.1 黄河流域区域异质性

为考察数字经济对黄河流域各区域能源利用效率的影响差异,分别对黄河上游、中游和下游进行了回归分析,估计结果见表6的列2、列3和列4。结果显示,黄河中游和下游的数字经济发展水平对能源利用效率具有显著促进作用,回归系数分别为0.151和0.243,下游推动作用更强,黄河下游的数字经济发展对能源利用效率的提升作用更为显著。这主要得益于中游和下游在数字技术发展、社会生产融合、成熟科技创新体系及丰富人才资源方面的优势。而上游在经济水平、数字经济发展及基础设施建设等方面相对滞后,导致其数字经济发展缓慢,未能显著提升能源利用效率,这与前文对上游和中游数字经济农业发展水平的分析相符。

表6 异质性检验回归结果

Table 6

| 变量 | DLCT | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 黄河上游 | 黄河中游 | 黄河下游 | 非资源型城市 | 资源型城市 | |

| DEG | -0.093 | 0.151** | 0.243*** | 0.562*** | -0.297 |

| (0.501) | (0.469) | (0.130) | (0.193) | (0.104) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 常数 | 0.472 | -8.904** | -4.798*** | 0.182 *** | -4.632 |

| (0.501) | (0.469) | (0.330) | (0.083) | (1.912) | |

| 双向固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| N | 210 | 270 | 300 | 380 | 400 |

| R2 | 0.766 | 0.820 | 0.730 | 0.756 | 0.771 |

4.3.2 城市资源禀赋异质性

城市的资源禀赋会影响能源利用效率。根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》,黄河流域78个城市被分为40个资源型城市和38个非资源型城市。资源型城市主要分布在中游和上游,如太原、临汾、榆林、银川、石嘴山和包头;而非资源型城市则主要位于下游,如济南、青岛和郑州。回归分析结果见表6的列5和6。数字经济对非资源型城市的能源利用效率的回归系数为0.562,在1%显著水平上显著;而对资源型城市的回归系数为-0.297,不显著。这表明非资源型城市对能源的依赖程度较低,更有条件发展数字经济与低碳技术,从而提升能源利用效率。而资源型城市高度依赖传统能源,导致数字经济与能源产业的融合受限,未能有效提升能源利用效率。

4.4 中介效应及调节效应分析

4.4.1 中介效应

根据前文分析,数字经济可以通过提升产业结构水平和科技创新水平来提升能源利用效率。根据

表7 中介效应检验结果

Table 7

| 变量 | DLCT | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 黄河流域整体 | 黄河上游 | 黄河中游 | 黄河下游 | ||||||||

| AIS中介 | TIL中介 | AIS中介 | TIL中介 | AIS中介 | TIL中介 | AIS中介 | TIL中介 | ||||

| DEG | 0.253*** | 0.208*** | 0.107* | 0.096** | 0.167** | 0.188*** | 0.303*** | 0.293*** | |||

| (0.121) | (0.124) | (0.239) | (0.146) | (0.130) | (0.153) | (0.058) | (0.041) | ||||

| AIS | 0.109*** | 0.063** | 0.97** | 0.159*** | |||||||

| (0.029) | (0.130) | (-0.053) | (0.022) | ||||||||

| TIL | 0.397** | 0.226** | 0.306** | 0.451** | |||||||

| (0.782) | (0.263) | (0.733) | (0.363) | ||||||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| 常数 | -0.611* | -0.270* | -0.752* | -0.570* | -0.101* | -0.202* | 0.231** | 0.220** | |||

| (0.730) | (0.224) | (0.630) | (0.331) | (0.201) | (1.878) | (0.133) | (0.143) | ||||

| 双向固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| N | 780 | 780 | 210 | 210 | 270 | 270 | 300 | 300 | |||

| R2 | 0.770 | 0.765 | 0.751 | 0.749 | 0.772 | 0.763 | 0.825 | 0.812 | |||

从表7列2可知,数字经济对产业结构高级化产生正向影响,并在1%显著水平上显著,且数字经济与产业结构高级化对能源利用效率的影响同样显著为正,验证了假说2。列3显示数字经济对科技创新水平的影响也显著为正,说明数字经济通过促进科技创新进而提升能源利用效率,假说3得到验证。

表7列4~9展示了黄河上游、中游和下游的中介效应分析结果。不同流域中,数字经济对产业结构和科技创新均有正向影响,且二者也对能源利用效率产生积极作用。然而,各区域的相关系数及显著性存在差异。其中,黄河下游的系数最大且显著性最强,因其多元化的产业结构,使政策与市场机制更有效,显著推动能源利用效率提升。相对而言,上游地区资源依赖特征及产业结构单一限制了数字经济对能源利用效率的促进作用。

4.4.2 调节效应

对变量数值去中心化处理,运用产业结构高级化水平、科技创新水平与政府干预程度交互项检验政府干预的调节作用,分别对黄河流域整体及各流域进行回归,结果见表8。

表8 调节效应检验结果

Table 8

| 变量 | DLCT | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 黄河流域整体 | 黄河上游 | 黄河中游 | 黄河下游 | ||||||||

| GOV对AIS | GOV对TIL | GOV对AIS | GOV对TIL | GOV对AIS | GOV对TIL | GOV对AIS | GOV对TIL | ||||

| GED | 0.332*** | 0.217*** | 0.213** | 0.191** | 0.279*** | 0.203** | 0.357*** | 0.225*** | |||

| (0.224) | (0.224) | (0.132) | (0.118) | (0.151) | (0.157) | (0.193) | (0.107) | ||||

| GOV | 0.472* | 0.250* | 0.373* | 0.178* | 0.467* | 0.232* | 0.508* | 0.332* | |||

| (0.553) | (0.595) | (0.653) | (0.631) | (0.573) | (0.610) | (0.535) | (0.563) | ||||

| AIS | 0.128*** | 0.103* | 0.132** | 0.144*** | |||||||

| (0.031) | (0.173) | (0.022) | (0.027) | ||||||||

| AIS*GOV | 1.493*** | 0.932** | 1.463*** | 1.582*** | |||||||

| (0.667) | (1.233) | (0.691) | (0.553) | ||||||||

| TIL | 0.381** | 0.283* | 0.315** | 0.389** | |||||||

| (0.790) | (0.832) | (0.807) | (0.773) | ||||||||

| TIL*GOV | 0.840* | 0.763* | 0.812* | 0.867* | |||||||

| (3.605) | (3.661) | (3.324) | (3.660) | ||||||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| 常数 | -0.389* | -0.330* | -0.433 | -0.353 | -0.397* | -0.321* | -0.379* | -0.322* | |||

| (0.748) | (0.743) | (0.833) | (0.772) | (0.712) | (0.803) | (0.751) | (0.721) | ||||

| 双向固定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||

| N | 780 | 780 | 210 | 210 | 270 | 270 | 300 | 300 | |||

| R2 | 0.771 | 0.765 | 0.766 | 0.753 | 0.763 | 0.796 | 0.823 | 0.810 | |||

表8列2中产业结构高级化与政府干预程度的交互项系数显著为正,说明政府干预对产业结构高级化与能源利用效率间的正向关系具有正向调节作用。列3中科技创新水平与政府干预程度的交互项系数显著为正,说明政府干预可以使科技创新水平与政府干预程度之间的正向关系得到进一步加强,因此,假说4得到验证。

表8列4~9展示了黄河上游、中游和下游的调节效应分析结果。在不同流域中,产业结构高级化、科技创新水平与政府干预程度的交互项均为正,这表明政府干预对提升能源利用效率的正向关系存在调节作用。然而,各区域的系数及显著性存在差异,其中黄河下游的系数最大且显著性最强,这表明,黄河下游地区的政府干预对提升能源利用效率的调节作用尤为显著,其原因可能在于该区域成熟的数字经济环境,使得政策执行更为有效。

5 结论

黄河流域的能源利用效率在研究期间呈不断上升趋势,但整体水平仍较低,且存在明显的空间差异,呈现东高西低的特征。上游地区如内蒙古和甘肃资源丰富,但由于产业结构单一和技术滞后,能源利用效率提升缓慢,亟须推动技术创新、多元化产业结构和建设数字基础设施。中游的陕西和山西则面临资源型经济转型压力,需要借助数字经济来推动产业升级,提高能源使用效率。下游的山东和河南产业结构较为多元,且数字经济发展成熟,能源利用效率显著提高,应继续深化产业融合,优化资源配置,并强化环保措施,确保经济可持续发展。

数字经济对能源利用效率的提升具有显著的正向影响,但在黄河流域内展现出明显的异质性。非资源型城市对能源利用效率的促进作用尤为显著。针对不同资源型城市的特点,资源型城市应重点关注转型与升级,利用数字经济推动产业结构调整。具体而言,应实施资源综合利用技术,推广智能化管理,以减少资源浪费。而非资源型城市可以更有效地利用数字经济的优势,通过数字平台促进服务业的发展和产业多样化,从而提高整体经济活力。

数字经济通过提升产业结构水平和科技创新能力,能够间接提高能源利用效率。在此过程中,政府的干预程度对产业结构、科技创新与能源利用效率之间的正向关系发挥了显著的调节作用。随着产业结构向技术密集型转变,低碳能源转型得以推进。健全的科技创新支持体系能激发科研机构和高新技术企业活力,促进产业协同发展,提高资源使用效率,显示政府在政策引导与资源配置中的重要角色。

参考文献

Digital economy,market segmentation and carbon emission performance

[J].

Digital economy and urban low-carbon sustainable development:the role of innovation factor mobility in China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号