Shifts in vegetation activity of terrestrial ecosystems attributable to climate trends

1

2023

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

On the three major recycling pathways in terrestrial ecosystems

0

2020

2003-2018年黄土高原植被光学厚度时空变化及其影响因素

1

2024

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

Monitoring the vernal advancement and retrogradation (green wave effect) of natural vegetation

1

1974

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

2000-2020年河西内陆河流域植被覆盖时空变化特征及其驱动力

1

2024

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

基于植被指数和土地表面温度的干旱监测模型

1

2003

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

农作物长势的定义与遥感监测

1

1999

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

1982-2017年黑河流域植被指数动态及其对气候变化与生态建设工程的响应

1

2023

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

基于NDVI的中国天然森林植被净第一性生产力模型

1

2000

... 植被作为陆地生态系统的初级生产者,不仅在物质循环、能量流动以及陆地碳汇过程中发挥重要作用,而且是人类活动与气候变化的敏感指标[1-3].植被覆盖度是衡量干旱、半干旱区域生态环境效益的重要指标.归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)广泛应用于土地利用[4-5]、干旱监测[6]、农作物监测[7]、气候变化[8]、生产力分析[9]等研究领域. ...

黄土高原沟谷密度空间分异特征研究

1

2013

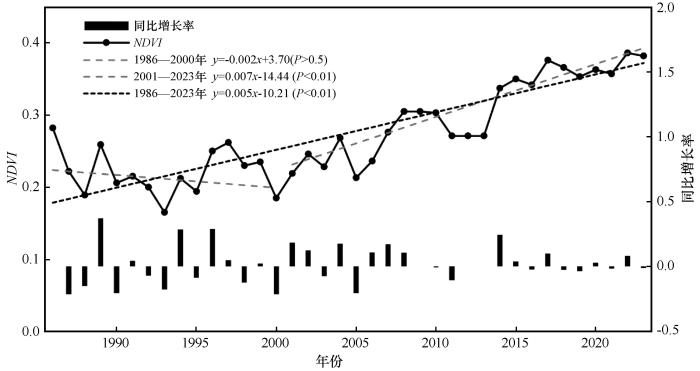

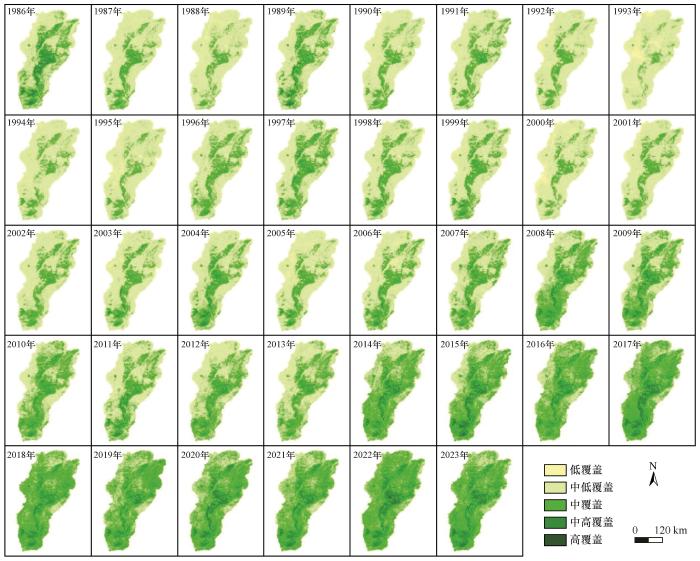

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

山西典型生态区植被指数(NDVI)对气候变化的响应

2

2009

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

... [11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

2000-2019年吕梁市植被NDVI时空动态及其影响因素分析

2

2022

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

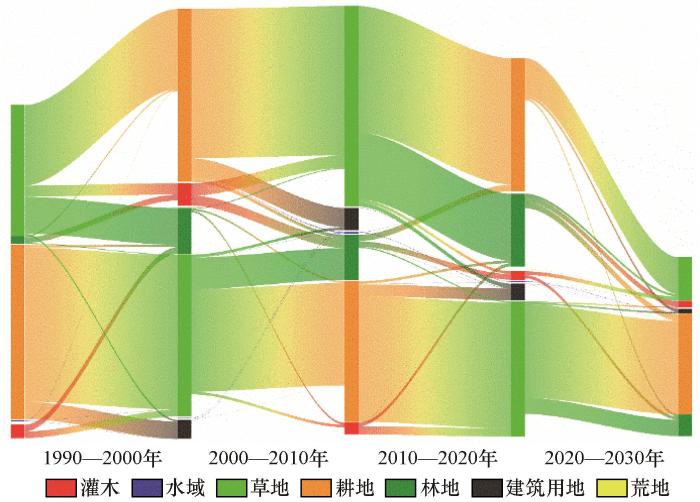

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

吕梁山地区植被物候变化及对气候的响应

1

2021

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

2001-2020年黄河流域植被覆盖变化及其影响因素

1

2021

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

2000-2015年黄河流域植被净初级生产力时空变化特征及其驱动因子

1

2019

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

黄河流域植被净初级生产力时空特征及自然驱动因子

2

2021

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

... -16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

基于GEE的1987-2019年民勤绿洲NDVI变化特征及趋势分析

2

2021

... 吕梁山区位于黄河流域山西段的西部,地表广布黄土,易受流水侵蚀,生态环境脆弱[10].对吕梁山区和黄河流域植被的覆盖度、物候特征以及净初级生产力(NPP)等进行的研究[11-16]表明:吕梁山区植被覆盖度小于太行山、太岳山区,1982—2006年植被覆盖度呈不显著轻微增加趋势[11].2000—2019年,受降水及退耕还林政策影响,吕梁市植被覆盖度波动上升[12].受气温及降水影响,2000—2015年吕梁山区植被物候特征表现为生长季开始日期提前、结束日期推迟、生长季长度整体增加的趋势[13].在黄河流域,受气温、降水、大气CO2浓度以及政策的影响,2001—2020年植被覆盖度整体显著增加[14].2000—2019年黄河流域NPP呈现增长趋势,在空间上植被NPP呈上游<中游<下游的阶梯分布,反映了黄河中上游生态环境的脆弱与重要性[15-16].由于现有研究的数据源存在一定差异,时间跨度相对较短、空间分辨率相对较低[17],对于吕梁山区植被覆盖度的长期变化以及相关驱动力分析仍存在不足. ...

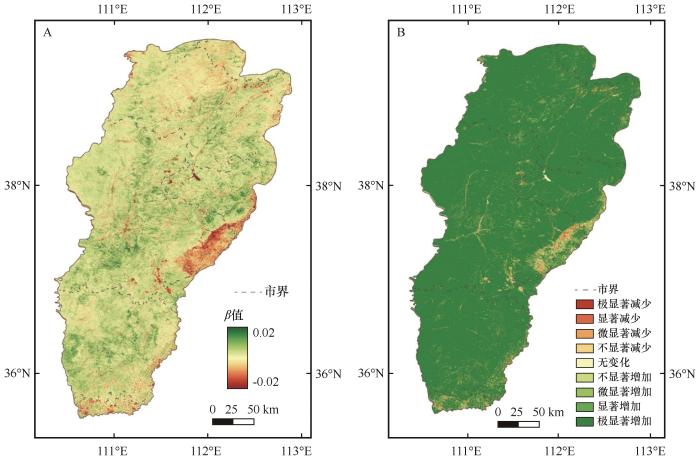

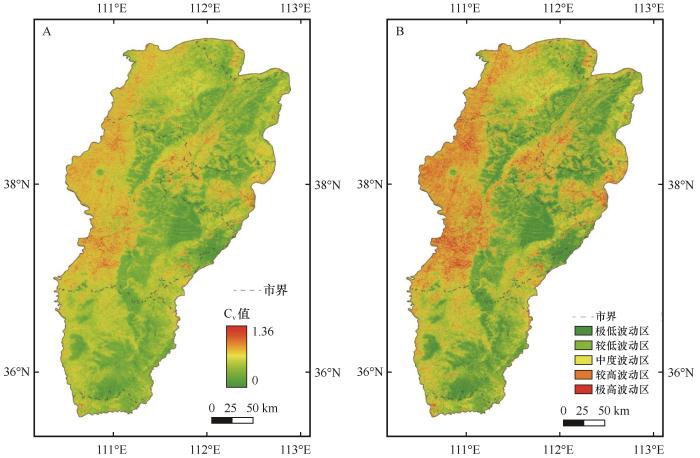

... 利用变异系数(Cv)表示吕梁山区NDVI年际变化的稳定性.Cv值越小,植被变化越平稳.在ArcGIS Pro 3.0中采用Jenks自然间断点分级法把1986—2023年吕梁山区Cv值由低到高依次分为极低波动区、较低波动区、中度波动区、较高波动区和极高波动区[17].该方法可以通过最大化类间方差和最小化类内方差对数据进行分级,从而减少人为设定阈值可能带来的偏差,并提供更可靠的划分结果.变异系数计算公式如下: ...

2001-2020年黄河流域水源涵养区植被覆盖变化及其对气候变化和人类活动的响应

1

2024

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Google Earth Engine云平台对遥感发展的改变

0

2022

结合GEE平台与机器学习算法的荒漠信息提取

1

2023

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

The google earth engine mangrove mapping methodology (Geemmm)

1

2020

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

基于GEE平台的1990年以来北京市土地变化格局及驱动机制分析

1

2018

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Using Google Earth Engine to detect land cover change:Singapore as a use case

1

2018

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Smallholder maize area and yield mapping at national scales with Google Earth Engine

1

2019

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Canadian wetland inventory using Google Earth Engine:the first map and preliminary results

1

2019

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Multitemporal settlement and population mapping from Landsat using Google Earth Engine

1

2015

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

Monitoring desertification in Mongolia based on Landsat images and Google Earth Engine from 1990 to 2020

1

2021

... 相对于传统研究手段,GEE(Google Earth Engine)的发展为大范围、长尺度的遥感影像下载与数据深度处理提供了更为高效的分析手段[18-20],广泛应用于红树林覆盖监测[21]、土地利用变化[22-23]、农作物产量制图[24]、湿地调查[25]、聚落人口制图[26]、沙漠化监测[27]等领域.本文基于GEE平台提供的Landsat影像,采用Theil-Sen Median趋势分析、Mann-Kendall检验、稳定性分析以及Hurst指数分析等方法,分析了吕梁山区1986—2023年植被NDVI的长期变化趋势.同时,采用地理探测器方法对吕梁山区植被覆盖变化的驱动因素进行研究.本研究旨在为半干旱区的山区生态环境保护与建设提供理论基础. ...

1957-2020年吕梁山区气候变化特征及影响因素分析

2

2022

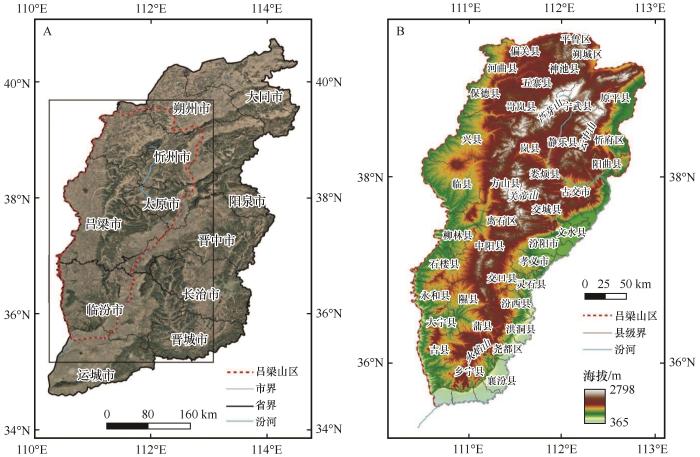

... 吕梁山区位于山西省西部,近NNE-SSW走向.山区总面积57 552.01 km2,南北近450 km,海拔365~2 798 m,东西分别以黄河、汾河为界,包括吕梁市全部,朔州市西南部,忻州、太原、晋中、临汾市西部以及运城市北部(图1A).自北向南分布芦芽山、云中山、关帝山、火焰山等一系列山脉(图1B).该区为温带大陆性季风气候,年均气温5~13 ℃,多年平均降水量为330~500 mm,降水集中在6—9月[28-29].山区地势起伏较大,土壤贫瘠,黄土广布,水土流失严重,生态环境脆弱[30].植被垂直地带性和纬度地带性特征明显,优势树种包括油松(Pinus tabuliformis)、侧柏(Platycladus orientalis)、白皮松(Pinus bungeana)、白桦(Betula platyphylla)等[28,31]. ...

... [28,31]. ...

吕梁山森林生态系统碳密度及空间分布格局

1

2019

... 吕梁山区位于山西省西部,近NNE-SSW走向.山区总面积57 552.01 km2,南北近450 km,海拔365~2 798 m,东西分别以黄河、汾河为界,包括吕梁市全部,朔州市西南部,忻州、太原、晋中、临汾市西部以及运城市北部(图1A).自北向南分布芦芽山、云中山、关帝山、火焰山等一系列山脉(图1B).该区为温带大陆性季风气候,年均气温5~13 ℃,多年平均降水量为330~500 mm,降水集中在6—9月[28-29].山区地势起伏较大,土壤贫瘠,黄土广布,水土流失严重,生态环境脆弱[30].植被垂直地带性和纬度地带性特征明显,优势树种包括油松(Pinus tabuliformis)、侧柏(Platycladus orientalis)、白皮松(Pinus bungeana)、白桦(Betula platyphylla)等[28,31]. ...

基于遥感信息的吕梁山贫困区生态安全评价

2

2019

... 吕梁山区位于山西省西部,近NNE-SSW走向.山区总面积57 552.01 km2,南北近450 km,海拔365~2 798 m,东西分别以黄河、汾河为界,包括吕梁市全部,朔州市西南部,忻州、太原、晋中、临汾市西部以及运城市北部(图1A).自北向南分布芦芽山、云中山、关帝山、火焰山等一系列山脉(图1B).该区为温带大陆性季风气候,年均气温5~13 ℃,多年平均降水量为330~500 mm,降水集中在6—9月[28-29].山区地势起伏较大,土壤贫瘠,黄土广布,水土流失严重,生态环境脆弱[30].植被垂直地带性和纬度地带性特征明显,优势树种包括油松(Pinus tabuliformis)、侧柏(Platycladus orientalis)、白皮松(Pinus bungeana)、白桦(Betula platyphylla)等[28,31]. ...

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

吕梁山区3种人工林植被、凋落物生物量差异特征及其与土壤养分的关系

1

2016

... 吕梁山区位于山西省西部,近NNE-SSW走向.山区总面积57 552.01 km2,南北近450 km,海拔365~2 798 m,东西分别以黄河、汾河为界,包括吕梁市全部,朔州市西南部,忻州、太原、晋中、临汾市西部以及运城市北部(图1A).自北向南分布芦芽山、云中山、关帝山、火焰山等一系列山脉(图1B).该区为温带大陆性季风气候,年均气温5~13 ℃,多年平均降水量为330~500 mm,降水集中在6—9月[28-29].山区地势起伏较大,土壤贫瘠,黄土广布,水土流失严重,生态环境脆弱[30].植被垂直地带性和纬度地带性特征明显,优势树种包括油松(Pinus tabuliformis)、侧柏(Platycladus orientalis)、白皮松(Pinus bungeana)、白桦(Betula platyphylla)等[28,31]. ...

TerraClimate,a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015

1

2018

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

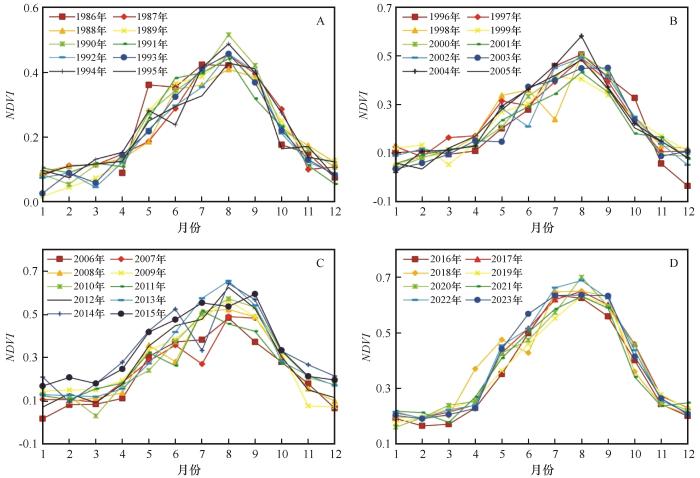

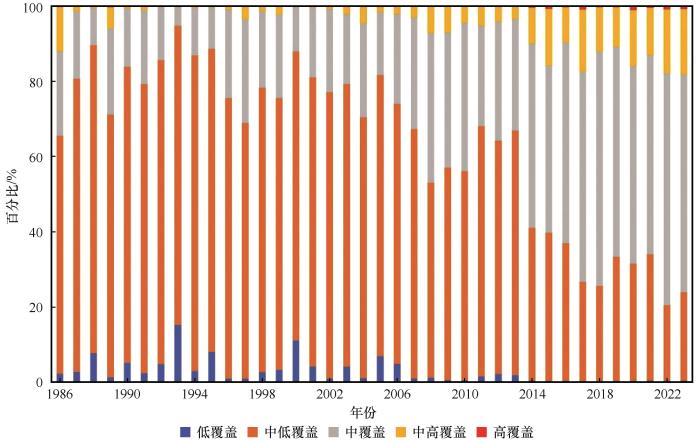

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

A land data assimilation system for sub-Saharan Africa food and water security applications

1

2017

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

Spatiotemporal change and trend analysis of potential evapotranspiration over the Loess Plateau of China during 2011-2100

2

2017

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

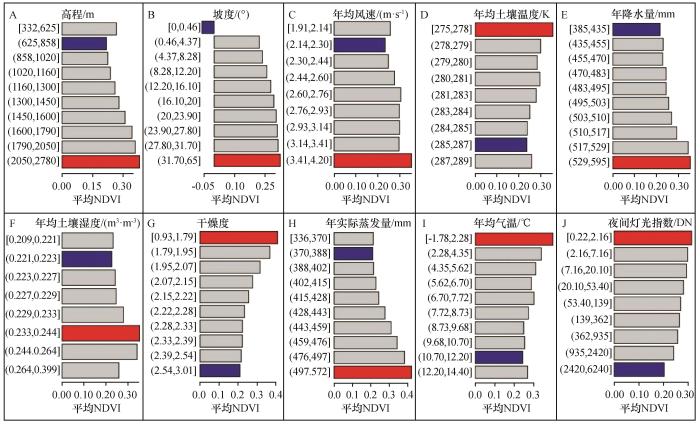

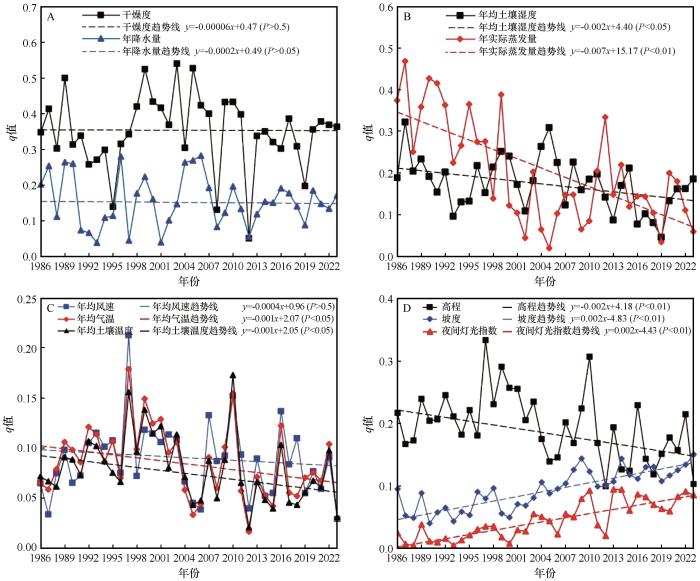

... 通过因子探测结果可知,水分条件对吕梁山区NDVI变化影响尤为显著.在关帝山、芦芽山等高海拔区域,干燥度值最低(<1.5),其值对应湿润半湿润地区的森林与森林草原;在山区大部分区域,干燥度大于1.5,相当于半干旱区的草原[34];在建筑用地区域,干燥度最大(>2.5),NDVI值则最小.山区植被覆盖随年实际蒸发量的增大而增大,这可能是由于植被覆盖增加导致蒸腾作用加强以及叶、茎截留水分增多,并且植被改善了土壤条件,促进了更多的水分的渗透而减少径流[54].例如滇西北大理、丽江地区,随着植被覆盖增加,蒸散量显著增加,同时水体减少[55].此外,高程、年降水量的增加伴随着植被NDVI的增大,这反映出吕梁山区垂直地带性特征.但年均土壤湿度增加,NDVI先增大后减小,说明植被对年均土壤湿度的适宜性存在一定阈值,过大的土壤湿度可能会导致植被根系缺氧等负面影响. ...

Global land-surface evaporation estimated from satellite-based observations

1

2011

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

1 km monthly temperature and precipitation dataset for China from 1901 to 2017

2

2019

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

... [

36]

https://www.geodata.cn/main/ | | 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

ASTER global digital elevation model (GDEM) and ASTER global water body dataset (ASTWBD)

1

2020

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

A prolonged artificial nighttime-light dataset of China (1984-2020)

1

2024

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

Developing improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS

1

2021

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

30 m annual land cover and its dynamics in China from 1990 to 2019

1

2021

... Information about the relative grids of driving factors

Table 1| 驱动因子 | 类型 | 分辨率 | 时间范围 | 数据集名称 | 数据来源 |

|---|

| 气候因子 | 年均风速 | 0.042° | 1986—2023年 | TerraClimate[32] | https://www.climatologylab.org/ |

| 年均土壤温度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 | FLDAS[33] | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |

| 年均土壤湿度(0~10 cm) | 0.1° | 1986—2023年 |

| 干燥度 | 0.008° | 1986—2023年 | 1901—2023年中国1 km分辨率逐年干燥度数据集[34] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年实际蒸发量 | 0.100° | 1986—2023年 | GLEAM4[35] | https://www.gleam.eu/ |

| 年均气温 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年平均气温数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 年降水量 | 0.008° | 1986—2023年 | 中国1 km分辨率年降水量数据(1901—2023年)[36] | https://www.geodata.cn/main/ |

| 地貌因子 | 高程 | 30 m | — | ASTER GDEM 30 M分辨率数字高程数据[37] | https://www.gscloud.cn/ |

| 坡度 | 30 m | — | https://www.gscloud.cn/ |

| 人为因子 | 夜间灯光指数 | 0.008° | 1986—2020年 | 中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[38] | https://data.tpdc.ac.cn/home |

| 1 km | 2021—2023年 | An improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[39] | https://dataverse.harvard.edu/ |

| 其他 | 土地利用 | 30 m | 1990—2023年 | The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1985 to 2022[40] | https://zenodo.org/ |

<strong>2.2</strong> 研究方法考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

山西省植被NDVI时空变化及驱动力研究

1

2023

... 考虑到离散值的影响,以平均值合成法得到各年、月NDVI栅格影像,并计算年NDVI均值.参考山西省植被特点[41]调整合适的分类阈值,将吕梁山区植被覆盖划分为低、中低、中、中高、高覆盖5个级别,0≤NDVI<0.1为低覆盖,0.1≤NDVI<0.3为中低覆盖,0.3≤NDVI<0.5为中覆盖,0.5≤NDVI<0.7为中高覆盖,NDVI≥0.7为高覆盖. ...

Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau

1

1968

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis:I,II and III

1

1950

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

Nonparametric tests against trend

1

1945

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

Rank Correlation Methods

1

1957

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

2000-2010年黄河流域植被覆盖的时空变化

1

2013

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

Advance and evaluation in the long time series vegetation trends research based on remote sensing

1

2009

... Theil-Sen Median趋势分析[42-43]和Mann-Kendall检验[44-45]是判读数据长时序趋势的重要方法.它们作为非参数方法,对于异常值不敏感,无须样本服从一定分布,从而被广泛应用于植被演化分析中[46-47].Theil-Sen Median趋势计算公式为: ...

Long-term storage capacity of reservoirs

1

1951

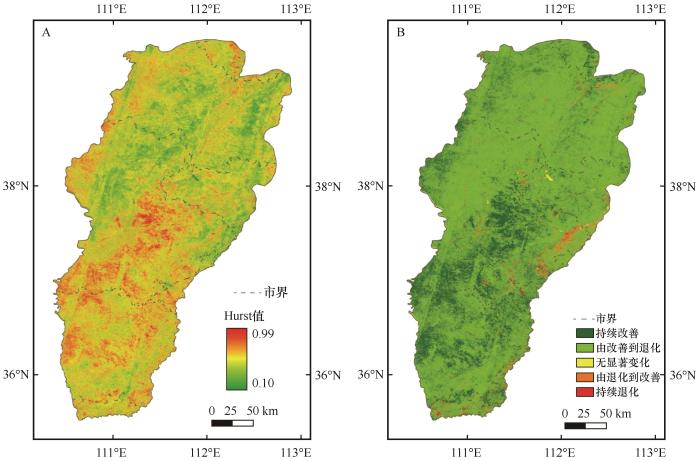

... 未来吕梁山区NDVI变化趋势预测通过基于R/S算法的Hurst指数(H)进行.H指数用以量化时间序列自相似性和长期依赖性,能够揭示时间序列的趋势持久性或反持久性[48],广泛用于气候学[49]、生态学[50]等领域.对于时间序列NDVI(t),计算公式为: ...

Is the North Atlantic Oscillation modulated by solar and lunar cycles? some evidences from Hurst autocorrelation analysis

1

2011

... 未来吕梁山区NDVI变化趋势预测通过基于R/S算法的Hurst指数(H)进行.H指数用以量化时间序列自相似性和长期依赖性,能够揭示时间序列的趋势持久性或反持久性[48],广泛用于气候学[49]、生态学[50]等领域.对于时间序列NDVI(t),计算公式为: ...

近15 a陕西省植被时空变化与影响因素分析

1

2019

... 未来吕梁山区NDVI变化趋势预测通过基于R/S算法的Hurst指数(H)进行.H指数用以量化时间序列自相似性和长期依赖性,能够揭示时间序列的趋势持久性或反持久性[48],广泛用于气候学[49]、生态学[50]等领域.对于时间序列NDVI(t),计算公式为: ...

地理探测器:原理与展望

2

2017

... 地理探测器是探测因子变量与结果变量之间空间分异关系的统计方法[51].其核心是基于假设:如果自变量对因变量有重要影响,那自变量和因变量的空间分布具有相似性[52].本文利用地理探测器中因子探测、风险区检测、交互作用探测方法研究气候、地貌和人为因子对吕梁山区植被NDVI解释力的大小. ...

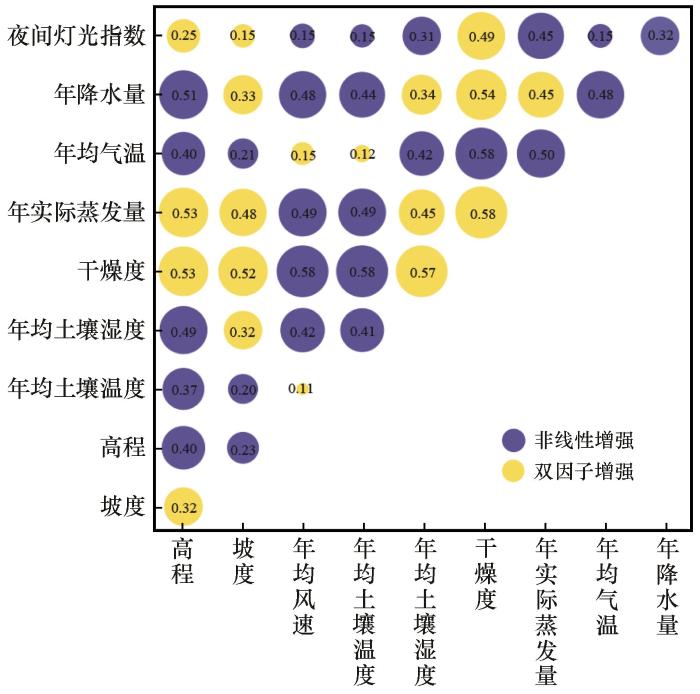

... 利用交互作用探测,识别了各因子对NDVI的交互作用[51,58].各因子对吕梁山区NDVI存在交互作用,且交互作用表现为双因子增强以及非线性增强趋势,不存在相互独立、减弱的因子(图10).其中,干燥度、年实际蒸发量与其他因子的交互q值最大,均在0.45及以上;夜间灯光指数除与年均土壤湿度、干燥度、年实际蒸发量、年降水量外,与其他因子交互的q值都≤0.25.年均气温与年均风速、年均土壤温度以及年均风速与年均土壤温度交互q值最小,均≤0.15.由此可见,各因子对NDVI的影响并非互相独立,而是相互增强、共同作用的过程. ...

Geographical detectors‐based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun Region,China

1

2010

... 地理探测器是探测因子变量与结果变量之间空间分异关系的统计方法[51].其核心是基于假设:如果自变量对因变量有重要影响,那自变量和因变量的空间分布具有相似性[52].本文利用地理探测器中因子探测、风险区检测、交互作用探测方法研究气候、地貌和人为因子对吕梁山区植被NDVI解释力的大小. ...

Spatiotemporal variation and GeoDetector analysis of NDVI at the northern foothills of the Yinshan Mountains in Inner Mongolia over the past 40 years

1

2024

... 数据预处理.利用ArcGIS Pro 3.0软件创建约450 m分辨率的点网并提取自变量与因变量的各年及多年平均值信息[53].通过R语言利用最优参数地理检测器,计算等距、自然间隔、分位数、几何与标准差法离散数据后的q值,选择q值最大的方法来进行数据离散化.考虑到数据源的不同,利用1986—2020年夜间灯光指数数据计算多年平均值信息. ...

Impact of vegetation coverage on regional water balance in the nonhumid regions of China

1

2009

... 通过因子探测结果可知,水分条件对吕梁山区NDVI变化影响尤为显著.在关帝山、芦芽山等高海拔区域,干燥度值最低(<1.5),其值对应湿润半湿润地区的森林与森林草原;在山区大部分区域,干燥度大于1.5,相当于半干旱区的草原[34];在建筑用地区域,干燥度最大(>2.5),NDVI值则最小.山区植被覆盖随年实际蒸发量的增大而增大,这可能是由于植被覆盖增加导致蒸腾作用加强以及叶、茎截留水分增多,并且植被改善了土壤条件,促进了更多的水分的渗透而减少径流[54].例如滇西北大理、丽江地区,随着植被覆盖增加,蒸散量显著增加,同时水体减少[55].此外,高程、年降水量的增加伴随着植被NDVI的增大,这反映出吕梁山区垂直地带性特征.但年均土壤湿度增加,NDVI先增大后减小,说明植被对年均土壤湿度的适宜性存在一定阈值,过大的土壤湿度可能会导致植被根系缺氧等负面影响. ...

Ecosystem evapotranspiration as a response to climate and vegetation coverage changes in Northwest Yunnan,China

1

2015

... 通过因子探测结果可知,水分条件对吕梁山区NDVI变化影响尤为显著.在关帝山、芦芽山等高海拔区域,干燥度值最低(<1.5),其值对应湿润半湿润地区的森林与森林草原;在山区大部分区域,干燥度大于1.5,相当于半干旱区的草原[34];在建筑用地区域,干燥度最大(>2.5),NDVI值则最小.山区植被覆盖随年实际蒸发量的增大而增大,这可能是由于植被覆盖增加导致蒸腾作用加强以及叶、茎截留水分增多,并且植被改善了土壤条件,促进了更多的水分的渗透而减少径流[54].例如滇西北大理、丽江地区,随着植被覆盖增加,蒸散量显著增加,同时水体减少[55].此外,高程、年降水量的增加伴随着植被NDVI的增大,这反映出吕梁山区垂直地带性特征.但年均土壤湿度增加,NDVI先增大后减小,说明植被对年均土壤湿度的适宜性存在一定阈值,过大的土壤湿度可能会导致植被根系缺氧等负面影响. ...

Assessing the vegetation dynamics and its influencing factors in Central Asia from 2001 to 2020

1

2023

... 因子探测也揭示了地域差异性.吕梁山区年降水量和年均土壤湿度对NDVI变化的解释力大于年均气温、年均土壤温度.水分条件对该区域植被NDVI的影响更为显著,这与中亚[56]、永定河流域[57]研究结果一致,但是在四川省,气温能更好地解释植被变化[58].另外,有研究认为风速越高的地区植被覆盖越低[59],但是吕梁山区NDVI随风速的增大先减小,后逐渐变大,表明在与其他因子的共同作用下,风速对植被变化的影响变得更为复杂. ...

Geodetector model-based quantitative analysis of vegetation change characteristics and driving forces:a case study in the Yongding River basin in China

1

2024

... 因子探测也揭示了地域差异性.吕梁山区年降水量和年均土壤湿度对NDVI变化的解释力大于年均气温、年均土壤温度.水分条件对该区域植被NDVI的影响更为显著,这与中亚[56]、永定河流域[57]研究结果一致,但是在四川省,气温能更好地解释植被变化[58].另外,有研究认为风速越高的地区植被覆盖越低[59],但是吕梁山区NDVI随风速的增大先减小,后逐渐变大,表明在与其他因子的共同作用下,风速对植被变化的影响变得更为复杂. ...

自然因子对四川植被NDVI变化的地理探测

2

2019

... 因子探测也揭示了地域差异性.吕梁山区年降水量和年均土壤湿度对NDVI变化的解释力大于年均气温、年均土壤温度.水分条件对该区域植被NDVI的影响更为显著,这与中亚[56]、永定河流域[57]研究结果一致,但是在四川省,气温能更好地解释植被变化[58].另外,有研究认为风速越高的地区植被覆盖越低[59],但是吕梁山区NDVI随风速的增大先减小,后逐渐变大,表明在与其他因子的共同作用下,风速对植被变化的影响变得更为复杂. ...

... 利用交互作用探测,识别了各因子对NDVI的交互作用[51,58].各因子对吕梁山区NDVI存在交互作用,且交互作用表现为双因子增强以及非线性增强趋势,不存在相互独立、减弱的因子(图10).其中,干燥度、年实际蒸发量与其他因子的交互q值最大,均在0.45及以上;夜间灯光指数除与年均土壤湿度、干燥度、年实际蒸发量、年降水量外,与其他因子交互的q值都≤0.25.年均气温与年均风速、年均土壤温度以及年均风速与年均土壤温度交互q值最小,均≤0.15.由此可见,各因子对NDVI的影响并非互相独立,而是相互增强、共同作用的过程. ...

Quantification of driving factors on NDVI in oasis-desert ecotone using geographical detector method

1

2019

... 因子探测也揭示了地域差异性.吕梁山区年降水量和年均土壤湿度对NDVI变化的解释力大于年均气温、年均土壤温度.水分条件对该区域植被NDVI的影响更为显著,这与中亚[56]、永定河流域[57]研究结果一致,但是在四川省,气温能更好地解释植被变化[58].另外,有研究认为风速越高的地区植被覆盖越低[59],但是吕梁山区NDVI随风速的增大先减小,后逐渐变大,表明在与其他因子的共同作用下,风速对植被变化的影响变得更为复杂. ...

基于PLUS和InVEST模型的渭河流域土地利用与生境质量时空变化及预测

1

2022

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

2000-2020年山西省吕梁市土地利用时空变化及其驱动因素

1

2024

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

山西省植被覆盖度的时空变化及驱动因子

2

2024

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

... [62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

基于GIS的忻州市土地利用分区研究

1

2011

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

黄河断流的态势、成因与科学对策

1

2000

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

中国天然林保护工程的固碳能力估算

1

2006

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

退耕还林工程实践与探索

1

2004

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

基于森林资源变化的忻州市天然林保护工程实施效果评价

1

2013

... 1990—2023年吕梁山区土地利用数据表明,1990—2020年耕地面积占比由34.14%减少到27.63%,到2023年增加到29.90%;草地面积占比1990—2020年稳定在45%左右,到2023年减少到40.70%;林地面积持续增加,占比由1990年的18.95%增加到24.57%.1990—2023年吕梁山区耕地主要转化为草地与建筑用地,这与渭河流域耕地的转化相一致[60],其中向草地转变占比最大(图12).同时草地大多又转变为耕地,部分草地向林地转变,少数转变为建筑用地.这一方面反映了在城市化进程中建设用地对草地与耕地的侵占,如研究区内的吕梁、晋中和太原市的交界以及临汾和运城市的交界地区[61].在这些经济较为发达的河谷地区,侵占山前耕地、草地以支持城镇化扩张,使得经济发展快速,但植被覆盖度显著减少,生境质量等级低,生态环境显著退化[30,62].同时忻州市西部因农业与能源矿产资源开发,植被覆盖度退化明显[62-63].未来这些地区应严守基本农田红线,并限制河谷区的城镇大规模扩张.另一方面反映了山西省退耕还林政策成效显著.由于黄河下游1972年以来断流频繁[64],1998年中国政府启动了天然林保护工程[65],山西也于2000年开展了退耕还林工程.2003年底,吕梁市累计造林1 780 km2[66],2005年忻州市林地面积增加了580 km2[67],2008年底吕梁市造林面积达2 540 km2.李孟蔚等[12]对吕梁市的研究结果表明,2000—2019年吕梁市95%区域人类活动表现出积极影响效应,共累计造林6 979.09 km2,吕梁市的兴县、临县、方山县、岚县和石楼县等县累计造林面积都在548.15 km2以上,其中临县造林面积最大,达到1 145.37 km2.到2018年,山西省累计完成退耕还林18 202 km2.退耕还林的政策实施显著推动了植被覆盖的增加,为吕梁山区2000年后植被NDVI年均值上升提供了重要支撑,同时也促进了人为因子解释力的增大,进一步表明人类活动在吕梁山区NDVI变化中的重要影响. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号