0 引言

火在全球范围广泛存在,它的频率、强度、分布影响着生态系统的模式和进程、植被分布和组成结构、全球碳循环甚至气候变化[1-2]。火发生的强度及频率受气候条件、植被类型和人类活动等因素影响,通过对古火的重建能够评估区域气候、植被和人类活动的相互作用过程和机制。炭屑是生物体不完全燃烧产生的黑色无机碳化合物[3],在搬运过程中因沉积作用而被保存于地下[4]。因此,炭屑是研究自然火、人类用火及其驱动机制的重要指标,能够提供长尺度、大范围的火事件记录[5],从而指示气候变化、植被分布和人类活动信息[4,6-7]。根据炭屑粒径范围,可以将其分为较大颗粒的炭屑(粒径>125 μm)和显微微体炭屑[8-9](粒径<125 μm),本文探讨的炭屑为粒径<200 μm的炭屑,且多为微体炭屑。

研究表明,炭屑的浓度可以反映火灾发生的强度和频率[10],使用炭屑粒径可以区分地方性火事件(>50 μm)和区域性火事件(<50 μm)[4,11];根据炭屑长宽比可将其分为近圆形和长条形两种形态,用以区分所燃烧的植被是木本植被还是草本植被[12-14]。当前关于炭屑的研究多在利用地层中的炭屑浓度推演长尺度古植被、古气候及古人类活动[6,15-18]。Miao等[19]通过分析柴达木盆地西部和库木库里盆地两条独立的炭屑记录,为晚新生代亚洲内陆干旱化演变提供了新的证据;李小强等[20]通过勤得利泥炭剖面的炭屑记录重建了东北三江平原全新世的火演化历史。目前在表层沉积物的研究中,多探讨孢粉、粒度、主微量元素等指标的含量分布及其生态环境意义方面[21],涉及到炭屑指标的则多将其作为孢粉、藻类等的辅助性指标进行分析[22]。秦鼎[23]利用云南93个湖泊(水库)表层沉积物样品的孢粉与炭屑指标的分析探讨了表层花粉与现代植被、气候以及炭屑浓度与现代森林火灾的关系。但是在中国西北地区特别是柴达木地区,缺少系统的针对表层沉积物中炭屑沉积过程和空间分布特征的研究,限制了微体炭屑在古气候研究中的应用。本文对柴达木盆地北部湖泊表层沉积物中炭屑进行提取分析,探讨其在区域空间内分布及变化规律,以期为现代表层沉积物中炭屑指标的研究提供一些借鉴。

1 研究区概况

柴达木盆地(35°00′-39°20′N,90°16′-99°16′E)位于青藏高原东北部、青海省西北部,面积约25 7000 km2,由阿尔金山、昆仑山和祁连山三大山脉围限,是中国三大内陆盆地之一。盆地内分布有大小湖泊100多个,腹地为中国第五大沙漠柴达木沙漠。该地区属于高原大陆性气候,年均气温5 °C以下,温度变化较大,年降水量由盆地东南部向西北部递减(15~200 mm),常年干旱少雨;盆地内风力强盛,西部受西风环流的控制,中东部受西风环流与亚洲夏季风的影响,全年8级以上大风天数25~75 d,风力侵蚀强烈。柴达木盆地自然景观为干旱荒漠,植被分布稀疏,天然植物种类193种,整体上突出表现为盐生和旱生的特征,以具有高度抗旱能力的灌木、半灌木和草本植物为主[24],盆地周围以草甸、灌丛等植被类型为主(图1)。近年来青海省火灾调查显示该地区火灾发生较为频繁,以森林火灾和草原火灾为主,发生原因多与冬春季节降水减少、温度升高有关[25-26]。

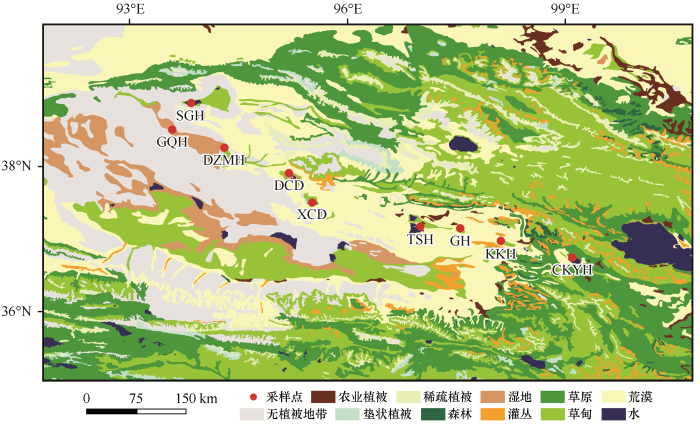

图1

图1

采样点位置及植被类型图(数据来源于国家自然科学基金委“中国西部环境与生态科学数据中心”

Fig.1

Location and vegetation type distribution of the research site (This data set is provided by “Environmental & Ecological Science Data Center for West China, National Natural Science Foundation of China”

2 炭屑的提取与鉴定

2.1 炭屑的提取

本研究在柴达木盆地北缘选择湖泊表层沉积物样品共9个(表1,图1)。依据表层沉积物的采样原则,综合考虑前人在柴达木盆地湖泊沉积物中所获取的沉积速率的变化[27-29],样品采集点位于湖滨且避开河流汇入口,选取表层沉积物上层0~4 cm,采集后将样品装入瓶中封存带回实验室。所有样品均采用孢粉流程法进行炭屑提取,具体步骤如下:①样品自然风干后称取5~6 g,加水10 mL搅拌至无结块;②将搅拌均匀的样品溶液过80目(0.2 mm)筛网去除草枝及小石子,每个样品中加入一粒石松孢子片(每片约含27 600粒石松孢子);③加入10%的HCl约30 mL,放置3 h确保样品充分反应,离心换水2~3次(每分钟2 300 转,每次5 min)至样品溶液呈中性,倒掉上清溶液;④加入10%的KOH约10 mL,90 ℃水浴5~10 min,再次离心至中性,倒掉上清溶液;⑤加入10%的HF约10 mL去除样品中硅酸盐物质,搅拌后放置12 h待反应彻底之后再次离心清洗样品至中性;⑥使用10 μm孔径的筛布在超声波清洗样品去除杂质,收集筛布上残留物于试管中,离心去除浮液;⑦收集样品于小指管,用于保存与制片。

| 采样点编码 | 采样点位置 | 所属植被区 | 主要植被 |

|---|---|---|---|

| SGH | 苏干湖 | 北部中、低山山间盆地荒漠植被地区 | 优势种:超旱生的驼绒藜、中麻黄、木霸王、红沙、蒿叶猪毛菜、蒿子等;少量柽柳、芦苇 |

| GQH | 高泉湖 | ||

| DZMH | 德宗马海湖 | ||

| DCD | 大柴旦湖 | ||

| XCD | 小柴旦湖 | ||

| TSH | 托素湖 | ||

| GH | 尕海 | 东部荒漠草原植被地区 | 优势种:短花针茅、芨芨草、沙生针茅、密穗野青茅、冰草、普氏苔藓、红沙、西伯利亚白刺、唐古特白刺、早熟禾、紫花苜蓿、草木樨、赖草等;以及祁连圆柏、粗叶云杉、青杨等 |

| KKH | 柯柯湖 | ||

| CKYH | 茶卡盐湖 |

将处理好的样品取适量用甘油胶制成固定片进行镜下统计,鉴定时每个样品统计外加石松孢子300粒以计算炭屑浓度,浓度计算公式为:

式中:W为炭屑浓度(粒·g-1);A为统计的炭屑数;n为外加石松孢子数(27 600);B为统计的石松孢子数;G为样品重量(g)。

2.2 炭屑的鉴定

炭屑在显微镜下鉴定特征为有棱角的、不透明的坚硬易碎的黑色或棕色块状物(图2)。不同类型植物燃烧后所产生的炭屑形态存在差异,由草本植被燃烧所产生的炭屑多为长条形,木本植被燃烧所产生的炭屑多为近圆形[14,30]。我们将长轴与短轴之比大于2.5的鉴定为长条形炭屑,小于2.5的鉴定为近圆形炭屑,分别代表草本植被和木本植被。此外,不同粒径范围的炭屑具有不同的指示意义,通常粒径<50 μm的炭屑源区距沉积区较远,用于指示区域性火事件;>50 μm的炭屑源区更近,用以反映地方性火事件[4]。为了对炭屑粒径分布进行更为精细的比较,本文将数据汇总为4个粒径范围:10~30、30~50、50~100、>100 μm。

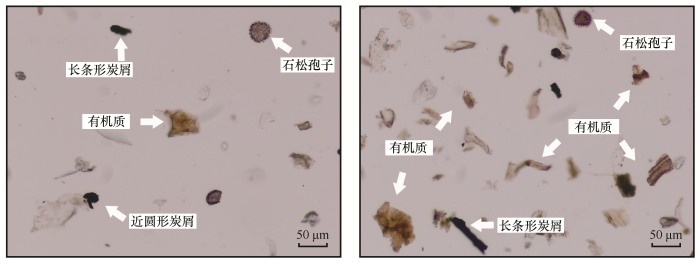

图2

图2

光学显微镜下炭屑、石松孢子和有机质

Fig.2

Microcharcoals, Lycopodium spores and organic matters under the microscope

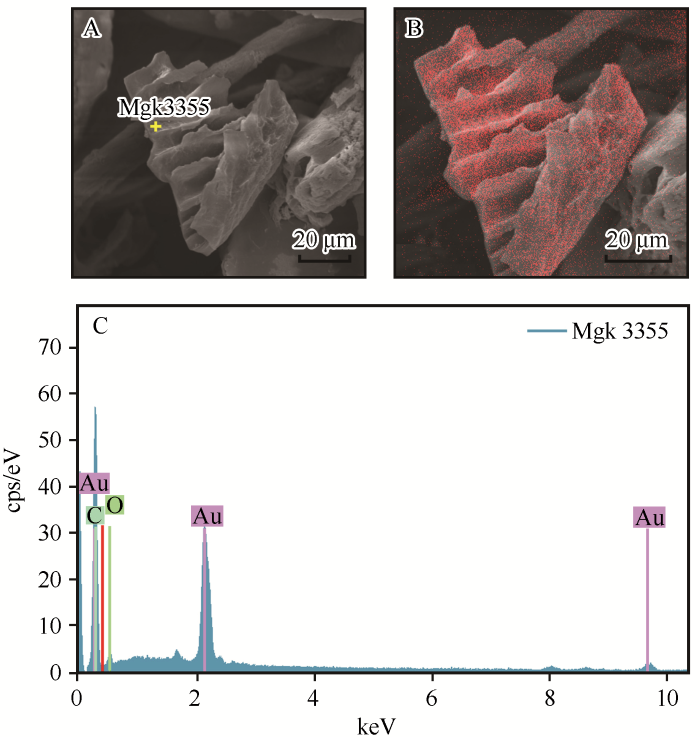

在光学显微镜下进行炭屑鉴定时,可能会受到形态与炭屑类似物质的干扰,如部分容易与炭屑混淆的矿物质、碳化的有机质、棕黑色的菌孢子等。本文样品中的有机质在显微镜下结构清晰、颜色呈淡黄色,具有明显的组织结构,与炭屑形态、颜色等有较大的差异(图2);并且,碳化的有机质成分更可能出现在前第四纪沉积物中[31],故本文表层沉积物样品中的有机质并未在自然或者实验过程中碳化而干扰炭屑统计。样品中棕黑色菌孢子数量较少,且形态结构特征明显,易于辨别并与其他物质区分[32-33]。为了进一步确定所鉴定“炭屑”的结构与成分,将部分样品置于扫描电镜下观察,并使用能谱仪对鉴定为炭屑的物质进行元素成分检测。结果表明,在扫描电镜下炭屑结构特征明显(图3A),并且元素面分布(图3B)与能谱分析(图3C)均表明元素成分以碳为主,因此可以确定所鉴定物质系炭屑而非其他矿物质。故而样品鉴定过程中将炭屑与其他物质混淆的可能性较小,炭屑统计结果真实可靠。

图3

图3

扫描电镜下的炭屑及能谱分析

A:扫描电镜下的炭屑;B:该图像碳元素面分布图像,越红代表碳元素含量越高;C:该炭屑能谱图,打点位置见A,其中Au源于镀金涂膜

Fig.3

SEM and EDS of the microcharcoal from the selected sample

2.3 煤炭碎屑与植物燃烧炭屑的区分

近年来由于柴达木盆地使用煤炭的数量增长,为探讨煤炭碎屑对显微镜下炭屑鉴定的干扰,本研究选取了位于柴达木盆地中的煤炭、煤矸石、黑色碳质泥页岩、现代植物燃烧形成的木炭样品各一个,进行密度测量,并设计了破碎、浸泡、过80目(0.2 mm)大筛、超声波震荡过滤(选用10 μm孔径筛布)、浮选等实验流程。在经过类似孢粉流程法的处理过程(未加酸处理)后,煤炭碎屑与现代木炭碎屑差别较为明显:①煤(1.28 g·cm-3)的密度比炭屑(0.6 g·cm-3)大,且浮选时多沉于表面皿底部;②相对木炭而言,煤的破碎更难,且有研究表明在煤的破碎实验中,小粒径颗粒(<75 μm)所占比例1%~2%[34]。

煤炭碎屑主要通过空气、河流搬运至湖泊中沉积。柴达木地区盛行西风,该地区近50年年均风速为2.5 m·s-1,其中位于柴达木盆地西沿阿尔金山山口的茫崖年均风速最大,为5.0~6.5 m·s-1[35]。曹唯等[36]对煤堆和煤矸石风蚀扬尘污染的研究表明,风速小于5 m·s-1的情况下,>44 μm的煤尘飞扬的距离不超过250 m,75~200 μm的煤尘飞扬距离为10~86 m;风速为8 m·s-1时,>44 μm的煤尘飞扬的距离在400 m以内,75~200 μm的煤尘飞扬距离为12~134 m。同样的条件下,煤矸石飞扬的距离较煤尘更近。在实际风力搬运过程中,随动能降低,碎屑物质散开形成向外辐射状的扇形堆积,扩散量随距离增加而降低。因此,煤炭碎屑通过空气传播的距离有限。

通过河流搬运沉积于湖泊中的煤炭碎屑,由于河流的分选作用导致大颗粒、密度大的煤炭碎屑被搬运的距离较短。同时,采样点多位于湖滨,避开主要的河流汇入口,故而样品沉积时受周边河流搬运沉积物的扰动较小。因此,研究区煤炭使用过程中所产生的煤炭碎屑可能会在周围区域有一定沉积,但由于上述原因,可以认为煤炭碎屑对本研究中炭屑鉴定干扰很小,甚至微乎其微。

以上所有实验均在中国科学院西北生态环境资源研究院沙漠与沙漠化重点实验室进行。炭屑鉴定和拍照使用Olympus CX31显微镜及Mshot成像系统,使用MLA650扫描电镜进行物质结构与能谱分析。

3 结果与讨论

3.1 炭屑统计结果

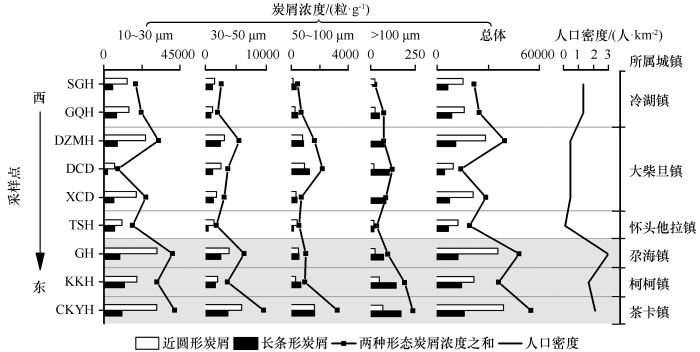

柴达木盆地北缘湖泊表层沉积物以10~30 μm的炭屑为主,30~50、50~100 μm两类中等粒径的炭屑含量相对偏低,>100 μm的大颗粒炭屑较少。炭屑浓度曲线自西向东呈折线式上升,10~30 μm的炭屑浓度8 100~41 900粒·g-1,平均26 300粒·g-1;30~50 μm的炭屑浓度1 700~9 500粒·g-1,平均4 200粒·g-1;50~100 μm的炭屑浓度400~3 200粒·g-1,平均1 200粒·g-1;>100 μm的炭屑浓度20~230粒·g-1,平均100粒·g-1;炭屑总浓度14 100~55 000粒·g-1,平均31 900粒·g-1。其中,炭屑总浓度最高值出现在最东部的茶卡盐湖样品中,最低值出现在中部大柴旦湖;10~30 μm和30~50 μm的近圆形炭屑浓度要高于同等粒径的长条形炭屑浓度,>50 μm的近圆形炭屑浓度在大部分地点则要低于同等粒径范围的长条形炭屑浓度,而全部粒径的近圆形炭屑浓度整体上要高于长条形炭屑;不同形态的炭屑浓度与炭屑总浓度变化趋势保持一致(图4)。

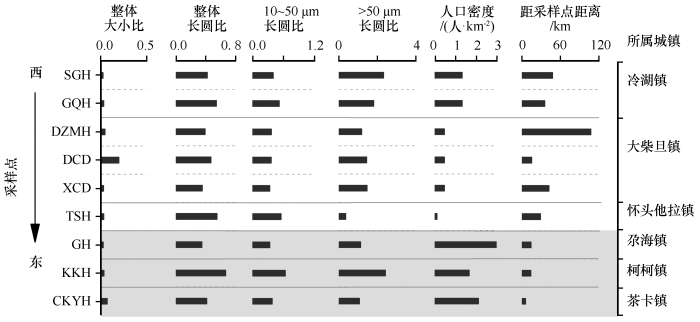

图4

将>50 μm的炭屑浓度与<50 μm的炭屑浓度作比较(简称“大小比”),用以表示炭屑所记录的地方性火事件与区域性火事件的比例。炭屑总“大小比”范围0.01~0.19,平均0.05(图5);“大小比”在大柴旦湖达到峰值,由此地点为界以西“大小比”变化无明显趋势,向东“大小比”呈缓慢增长趋势。长条形炭屑与近圆形炭屑之比(简称“长圆比”)可以反映燃烧的草本植被和木本植被的比例。炭屑总“长圆比”0.32~0.88,平均0.5(图5);“长圆比”在空间上由西向东呈现波动性的缓慢上升趋势。此外,对各采样点所属城镇进行的人口密度分析显示[37]:人口密度自西向东呈现先降低后增长的趋势。对每个湖泊采样点到所属城镇人类聚集区的距离进行计算发现,与人口密度曲线相反,该曲线在空间上呈现自西向东先上升后下降的趋势。

图5

图5

炭屑“大小比”和“长圆比”

Fig.5

Comparison of microcharcoal concentration (MC>50μm/MC<50μm)and the L/R ratio(L:sub-long grains;R:sub-round grains)

3.2 讨论

一般来说,炭屑浓度高表明火事件频繁或强烈,浓度低指示火事件较少、强度较弱[10]。“大小比”越大,说明所记录的地方性火事件越多,反之则说明记录的区域性火事件较多[4]。“长圆比”则反映火事件中燃烧的草本植被与木本植被状况,比值越高说明燃烧的长条形炭屑所代表的草本植被越多[30]。同时,人口越多,人类活动对火的影响相对越明显;但柴达木盆地地广人稀,人口密度较小,人类活动的作用在空间分布上可能会相对不均衡,部分地区人类活动的影响也可能相对较弱,为验证人类活动强度对炭屑自然沉积过程的影响提供了条件。本次实验中炭屑的浓度、“大小比”、“长圆比”等所指示的火事件在空间上的分布与植被分布特征和人口分布有较好的吻合关系。

北部中、低山山间盆地荒漠地区植被主要为草甸、湿地、荒漠和无植被区4种,其中荒漠和无植被区分布面积最广(图1),且人口密度(0.47~1.3人·km-2)较低。该地区6个湖泊样品中炭屑总浓度自西向东呈先下降后上升的折线形波动变化(图4),说明火灾发生在空间上变化较大,其中德宗马海地区所记录的火事件最多,大柴旦地区最少;炭屑浓度所反映的火灾分布可能不仅与这一地区可燃生物量的变化有关,苏干湖和高泉湖炭屑浓度较低,应与周围多为无植被地带、植被覆盖度较低且人口密度较小有关;德宗马海湖较高的炭屑浓度可能受到周围湿地、草甸等植被分布和大柴旦周边人类活动的共同影响;而大柴旦、小柴旦湖和托素湖三处较低的炭屑浓度则可能与周围荒漠增多、距离城镇距离较远、人类活动减弱有关。本地区炭屑粒径分布整体上以10~30 μm的小颗粒炭屑占主体,源区较远,说明本植被区区域性火事件较为频繁;>30 μm的炭屑含量整体较低,其中50~100 μm和>100 μm的炭屑浓度曲线在空间上由西向东呈现微“凸”形,在大柴旦湖达到本植被区内最大值,同时大柴旦湖中“大小比”较其他地点明显增多,说明该地所记录的地方性火事件较多、发生相对频繁,可能与距离城镇较近故而人类生产、生活等活动影响较大有关。

总体来说,柴达木盆地北缘湖泊表层沉积物中炭屑所记录的火事件中小颗粒炭屑(<50 μm)所代表的区域性火事件较多,且区域性的火事件中木本植被燃烧的更多,这一结果应该与柴达木盆地周围植被状况和人类活动的影响有关。大颗粒炭屑(>50 μm)所记录地方性火事件呈现自西向东有缓慢增多的趋势,其中长条形炭屑更占优势,说明地方性火事件中燃烧的草本植被较木本植被多,并且草本植被有向东增多的趋势。这一结果与样点周围植被状况——荒漠植被到荒漠草原植被的变化、植被类型分布情况以及人口密度在空间上的变化均有较好的对应关系。后期拟以此为基础对湖泊/黄土沉积物中的炭屑进行分析,对近千年甚至更长时间尺度上炭屑变化与植被、人类活动作用关系进行更深入的探讨。

4 结论

柴达木盆地东北缘湖泊表层沉积物中不同粒径的炭屑浓度均有自西向东升高的趋势,其中10~30、30~50 μm的小颗粒炭屑、近圆形炭屑占多数,>50 μm的大颗粒炭屑中长条形炭屑更占优势。这说明研究区域所记录的火事件较为频繁,且有自西向东增多的趋势,与区域植被覆盖度由西向东增多的趋势一致;小颗粒炭屑所指示的区域性的火事件较为频繁,且以木本植被作为主要的燃烧物,可能与盆地周围区域山间森林植被分布有关;大颗粒炭屑指示的地方性火事件呈现出相同的增加趋势,但燃烧的草本植被更多,说明盆地内自西向东草本植被增多。此外,采样点沿线城镇人口密度也有自西向东增加的趋势,人类生产生活用火也会对炭屑浓度有一定影响,这一点与大颗粒炭屑浓度向东升高有较好的对应关系。故而,表层沉积物炭屑含量的变化对植被分布特征和人类活动强度有较好的环境指示意义。

表层沉积物炭屑含量的变化与植被、人类活动有较好的对应关系。因此表层沉积物中的炭屑可以用于研究现代火事件与植被分布、人类活动之间的关系,对于现代环境变化、植被分布、人类活动及其之间的相互作用具有一定指示意义。

参考文献

Fire in the earth system

[J].

A relationship between dunes,fire and climate recorded in the Holocene deposits of Quebec

[J].

Charcoal analysis for paleoenvironmental interpretation:a chemical assay

[J].

Microscopic charcoal as a fossil indicator of fire

[J].

Human activity accelerating the rapid desertification of the Mu Us Sandy Lands,North China

[J].

A method for the preparation and quantification of microscopic charcoal from terrestrial and lacustrine sedime nt cores

[J].

Particle motion and the theory of charcoal analysis:source area,transport,deposition,and sampling

[J].

Charcoal and fly-ash particles from Lake Lucerne sediments (Central Switzerland) characterized by image analysis:anthropologic,stratigraphic and environmental implications

[J].

Charcoal morphometry for paleoecological analysis:the effects of fuel type and transportation on morphological parameters

[J].

Orbital-scale climate forcing of grassland burning in southern Africa

[J].

Experimental production and analysis of microscopic charcoal from wood,leaves and grasses

[J].

Holocene fire and forest histories in relation to climate change and agriculture development in southeastern China

[J].

Miocene fire intensification linked to continuous aridification on the Tibetan Plateau

[J].

Holocene fire on the northeast Tibetan Plateau in relation to climate change and human activity

[J].

The linkages with fires,vegetation composition and human activity in response to climate changes in the Chinese Loess Plateau during the Holocene

[J].

Late Cenozoic fire enhancement response to aridification in mid-latitude Asia:evidence from microcharcoal records

[J].

Late Holocene vegetation and climate oscillations in the Qaidam Basin of the northeastern Tibetan Plateau

[J].

Sensitive response of desert vegetation to moisture change based on a near-annual resolution pollen record from Gahai Lake in the Qaidam Basin,northwest China

[J].

The discovery of annually laminated sediments (varves) from shallow Sugan Lake in inland arid China and their paleoclimatic significance

[J].

Palynofacies and palynodebris and their use in Coal Measure palaeoecology and palaeoenvironmental analysis

[J].

Neogene fungal record from IODP Site U1433,South China Sea:implications for paleoenvironmental change and the onset of the Mekong River

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号