0 引言

关于固沙林的演替,前期研究涉及群落优势种生物生态学特征与群落生境的关系、生物结皮形成、土壤水分动态变化等方面,且以土壤水分的研究为主,普遍认为土壤水分是小尺度上驱动固沙植被演替的主要动力[9-12];沙地结皮增厚致使沙层含水量降低,引起深根系灌木受限及多年生草本的繁衍[10]。但是,人工固沙林演替是多种因素综合作用的结果,对综合作用的驱动机制研究尚不系统,而且不同生态区域固沙林演替的驱动因子及演替机制差异较大。为此,本文以腾格里沙漠南缘引黄灌区为研究区,研究了不同演替阶段的花棒人工固沙林动态变化特征,验证土壤水分对花棒人工固沙林的影响,从生态水分、土壤种子库、土壤-植被相互关系分析了人工固沙林演替的生态学机制,为区域人工固沙植被建设、保护和修复提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区选择在古浪县北部的鸣沙咀(37°32′—37°35′N,103°38′—103°42′E),位于河西走廊东端、腾格里沙漠南缘,海拔1 730~1 810 m。区内气候属大陆性干旱气候,多年平均气温6 ℃,多年平均降水量175 mm,地下水位埋深超过60 m。地貌类型包括流动沙丘、半固定和固定沙丘、干河床和风蚀沙地;土壤以风沙土为主;植被以沙地植被为主,地带植被为草原化荒漠植被,主要组成植物有中亚紫菀木(Asterothamnus centrali-asiaticus)、短花针茅(Stipa breviflora)、银灰旋花(Convolvulus ammannii)、白刺(Nitraria tangutorum)、油蒿(Artemisia ordosica)、沙蒿(A. sphaerocephala)、沙竹(Psammochloa villosa)、刺蓬(Cornulaca alaschanica)和沙米(Agriophyllum squarrosum)等。从20世纪80年代开始,对研究区沙化土地持续开展花棒(Hedysarum scoparium)低密度造林(1 650株·hm-2),通过封育自然恢复,现已形成不同演替阶段的沙地植被[13]。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置

在腾格里沙漠南缘的古浪县鸣沙咀,以流动沙丘(MS)和地带性植被(NV)为对照,应用空间代替时间的方法,按时间序列选择造林封育5、15、25年样地,代表花棒人工固沙林演替的不同阶段。不同演替阶段花棒人工固沙林样地初始状态均为流动沙丘,各样地相距50~2 000 m,生境条件基本一致。同时,为消除地形的影响,各样地选择在平缓地段,样地坡度为3°~6°。

1.2.2 植被调查

在花棒人工固沙林和对照样地,设置3个20 m×20 m大样方,调查灌木种类及其个体数、分盖度和出现频次等;选择1个典型大样方,采用邻接格子法布设400个小样方,并按2 m间隔均匀抽取100个小样方,调查每一小样方内的草本植物种类及其个体数、分盖度和出现频次等。

根据植被调查结果,灌木花棒和半灌木油蒿、沙蒿以及中亚紫菀木在每个样地选取标准单株3株,并结合种群平均密度换算成单位面积的灌木地上生物量并取样。选取50个1 m×1 m小样方,小样方内地面以上的所有绿色部分用剪刀齐地面剪下,不分物种按样方测定草本植物地上生物量并取样;同时挖取小样方1 m深度地下部分根系,测定地下总生物量并取样。在实验室,全部生物量样品放入80 ℃的烘箱中烘干24 h至恒量后称其干质量[14]。

1.2.3 土壤调查

开展植被调查的同时,在花棒人工固沙林和对照样地,按固定间隔选取50个小样方,并按照0~5、5~10、10~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm分层取样,带回实验室处理,采用烘干称重法测定土壤水分,环刀法测定土壤容重,马尔文激光粒度仪(英国产MALVERN-S型)测定土壤粒度,重铬酸钾氧化法测定有机碳含量,采用半微量开氏消煮法测定全氮,采用DDS-2型便携式电导仪测定电导率等理化指标[14]。

1.2.4 土壤种子库取样、萌发与鉴定

在土壤种子开始萌发之前(4月),在花棒人工固沙林和对照样地,分别随机选取10个1 m×1 m的小样方,分别采集0~5、5~10 cm土壤样品,采样框大小20 cm×20 cm。土壤样品用0.2 mm的小网土壤筛过筛后,充分混匀后置于高25 cm、半径20 cm的花盆,在温室进行萌发培养。用洒水壶适时浇水保持土壤湿润,逐日观察记录种子萌发情况,对萌发的不同幼苗进行标记,待能鉴别出植物种后除去。

1.3 数据分析

应用Excel和SPSS16.0软件完成数据处理和统计分析,采用Duncan氏新复极差测验法进行花棒人工固沙林不同演替阶段植被盖度、生物量、土壤水分含量、种子库密度等的显著性分析(α=0.05)。根据土壤种子库萌发计数计算花棒人工固沙林及其对照样地土壤种子库密度、种子库物种多样性指数以及与地上植被的相似性系数。土壤种子库密度用单位面积土壤内所含有的活力种子数量来表示,将取样面积内的种子数量换算成1 m2面积的数量,计算0~5 cm土层和5~10 cm土层土壤种子库物种的种类及密度(粒∙m-2)[1]。

以花棒人工固沙林及其对照样地植被组成物种重要值和环境因子为数据源,构成群落种类组成与环境因子数据矩阵,应用Canoco软件的典范对应分析方法(CCA)对不同演替阶段花棒人工固沙林样地植被样方、物种和环境因子进行了排序分析,得到样方、物种与环境因子的CCA二维排序图。

2 结果与分析

2.1 花棒人工固沙林植被演替过程与规律

腾格里沙漠南缘花棒人工固沙林演替过程中,花棒人工种群、固沙先锋植物沙米和沙蒿从固沙林中逐渐退出,天然优势种由一年生草本植物向半灌木、半灌木与多年生草本植物演替(表1)。流动沙丘优势植物主要为一年生植物沙米、多年生植物沙竹和半灌木沙蒿。流动沙丘固沙造林后,5年优势植物为花棒、油蒿、沙蒿和沙米,花棒重要值达到27.00;15年优势植物演替为油蒿、狗尾草(Setaria viridis)和画眉草(Eragrostis poaeoides)等禾草,花棒重要值减小到3.00,已不再是优势物种;25年优势植物演替为油蒿、短花针茅及狗尾草和画眉草等禾草,花棒基本退出群落。随造林年限的增加,花棒人工固沙林地上生物量、地下生物量、植被总盖度、灌木盖度表现为先增加后降低,草本植被盖度持续增大,25年草本植物盖度达到流动沙丘、5年、15年的7.1倍、1.7倍、1.1倍,而物种多样性变化比较复杂。造林封育25年后,在沙化土地形成相对稳定的近自然固沙植被,人工固沙林呈现向草原化荒漠演变的趋势。与地带性植被相比,25年花棒人工固沙林总盖度、地下生物量无显著差异,草本植物盖度、生物多样性显著低于地带性植被,草本植物盖度只占到30%,群落相似性仅达到50%,说明花棒人工固沙林演替到地带性植被仍将是一个漫长的过程。

表1 花棒人工固沙林植被演替变化(平均值±标准误)

Table 1

| 植被特征 | 流动沙丘MS | 5年 | 15年 | 25年 | 地带性植被NV |

|---|---|---|---|---|---|

| 物种数 | 3 | 9 | 10 | 10 | 15 |

| 优势物种及其重要值 | 沙米49.33、沙蒿40.67 | 花棒27.00、油蒿19.0、沙蒿13.33、沙米13.33 | 油蒿36.67、禾草47.67 | 油蒿40.33、刺蓬26.27、禾草19.33 | 银灰旋花38.33、短花针茅20.67 |

| 植被总盖度/% | 6.14±1.50c | 18.11±2.44b | 40.23±2.47a | 36.44±1.86a | 35.48±2.24a |

| 草本盖度/% | 1.26±0.34c | 5.22±1.55bc | 8.02±1.27b | 8.96±1.85b | 29.86±2.05a |

| 灌木盖度/% | 4.89±1.51c | 14.40±2.24b | 32.57±2.38a | 29.90±2.04a | 7.73±2.11c |

| 地上生物量/(kg·hm-2) | 91.9±78.7c | 2095.0±668.9b | 3790.4±645.3a | 2305.2±275.6b | 1484.4±426.5b |

| 地下生物量/(kg·hm-2) | 401.9±315.0b | 1667.8±804.7a | 1944.0±602.4a | 1720.0±299.8a | 1711.3±417.4a |

| 物种多样性指数(Shannon-wiener) | 0.40±0.05c | 0.85±0.06b | 0.42±0.04c | 0.82±0.06b | 1.17±0.06a |

| 与地带性植被的相似性 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.50 | 1 |

同行不同小写字母表示差异显著P<0.05。

2.2 生态水文的驱动作用

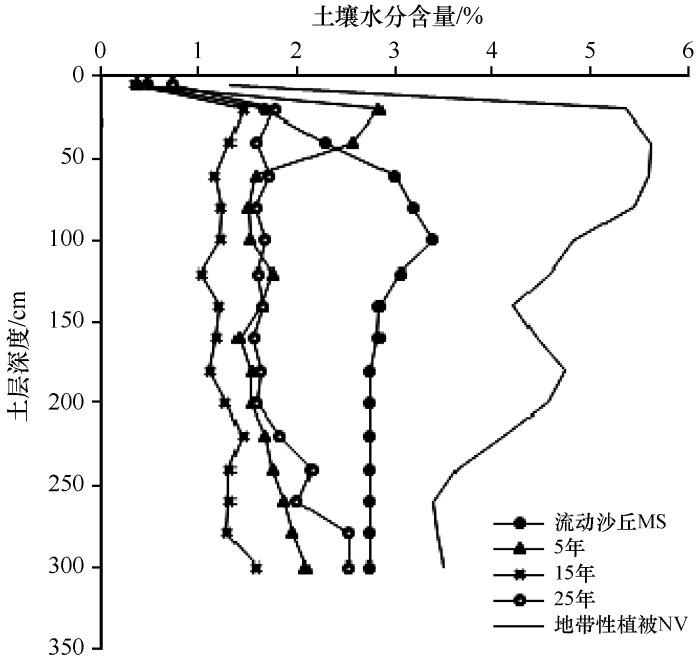

花棒人工固沙林0~300 cm平均土壤水分随造林年限增加先降低后增加。其中,流动沙丘土壤水分条件最好,土壤水分含量达到2.63%;5年降低到1.73%,15年降低到1.22%,25年又恢复到1.71%,分别占流动沙丘的65.8%、46.4%、65.0%(图1)。从垂直层次来看,人工固沙林与对照流动沙丘和地带性植被完全不同,其中60~200 cm层次土壤水分含量最低,这也是灌木植物花棒生长的主要层次。而0~60 cm浅层土壤水分变化剧烈,为0.36%~2.84%,并随造林年限呈现先降低后增加的变化趋势,土壤随演替过程趋于干旱。0~20、20~40、40~60 cm土壤水分含量均以流动沙丘MS最高,5年次之,15年最低,25年有所恢复,但是显著低于流动沙丘,更低于地带性植被(表2)。

图1

图1

花棒人工固沙林0~300 cm土壤水分含量的垂直变化

Fig.1

Vertical changes of soil water content at the layer of 300 cm of artificial H. scoparium sand-binding forest

表2 花棒人工固沙林浅层土壤水分的统计描述

Table 2

| 剖面深度/cm | 样地 | 平均值 | 标准误 | 变异系数/% | 最小值 | 最大值 | 偏度 | 峰度 | 分布类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0~20 | 流动沙丘MS | 1.77de | 0.05 | 20.7 | 0.700 | 2.45 | -0.68 | 0.40 | 正态 |

| 5年 | 1.52f | 0.05 | 24.8 | 0.54 | 2.28 | -0.40 | -0.32 | 正态 | |

| 15年 | 1.05g | 0.05 | 33.7 | 0.37 | 2.04 | 0.48 | -0.23 | 正态 | |

| 25年 | 1.21g | 0.03 | 19.4 | 0.9 | 1.89 | 1.14 | 1.12 | 对数正态 | |

| 地带性植被NV | 3.38b | 0.09 | 19.2 | 2.26 | 5.22 | 1.04 | 1.38 | 对数正态 | |

| 20~40 | 流动沙丘MS | 3.01b | 0.10 | 23.5 | 1.1 | 4.44 | -0.34 | -0.08 | 正态 |

| 5年 | 2.11c | 0.10 | 33.1 | 0.9 | 4.11 | 0.43 | -0.19 | 正态 | |

| 15年 | 1.48f | 0.07 | 32.9 | 0.76 | 2.65 | 0.25 | -0.93 | 正态 | |

| 25年 | 1.54f | 0.04 | 18.2 | 1.16 | 2.13 | 0.55 | -0.75 | 正态 | |

| 地带性植被NV | 5.68a | 0.07 | 9.5 | 4.29 | 6.94 | 0.02 | 1.29 | 对数正态 | |

| 40~60 | 流动沙丘MS | 2.97b | 0.11 | 26.0 | 1.3 | 4.71 | 0.16 | -0.44 | 正态 |

| 5年 | 1.87d | 0.08 | 28.6 | 1.05 | 3.19 | 0.43 | -0.47 | 正态 | |

| 15年 | 1.43f | 0.07 | 33.3 | 0.67 | 2.69 | 0.61 | 0.2 | 正态 | |

| 25年 | 1.59ef | 0.05 | 21.9 | 1.03 | 2.58 | 0.8 | 0.63 | 正态 | |

| 地带性植被NV | 5.59a | 0.08 | 8.2 | 3.38 | 6.48 | -1.28 | 4.80 | 对数正态 |

不同小写字母表示平均值差异显著P<0.05。

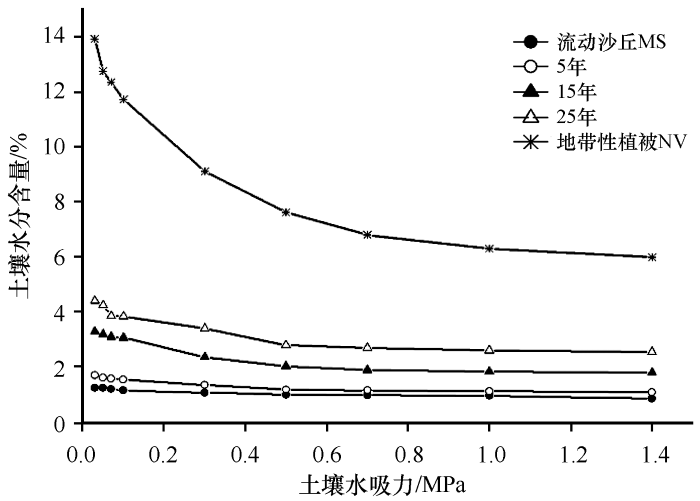

不同演替阶段花棒人工固沙林样地表层0~5 cm土壤持水力特征曲线差异明显(图2),土壤水分保持能力随造林年限逐渐增强,如水吸力为0.1 MPa时(相当于沙土田间持水量),25年样地的表层土壤水分含量分别为15年、5年和MS的3.4倍、2.3倍和1.5倍,这就意味着土壤-植被系统的恢复增强了表层土壤的持水能力,抑制了降水从表层土壤向深层土壤的下渗,拦截了降水对深层土壤的水分下渗补给,引起土壤水分分布的浅层化,这也是导致深层土壤干旱的重要原因(图1)。土壤水分浅层化是深根系灌木花棒以及半灌木沙蒿的死亡,浅根系禾本科植物以及低等植物生长的生态水文机制所在。与地带性植被相比,不同演替阶段人工固沙林样地表层土壤的持水能力还存在很大差距,地带性植被土壤水吸力为0.1 MPa时的土壤水分含量分别是25、15、5年和MS的4.4、4.5、12.5倍和19.1倍,从而验证了干旱沙区土壤恢复的漫长。

图2

图2

花棒人工固沙林0~5 cm土壤水分特征曲线

Fig.2

Topsoil water curves in 0-5 cm of artificial H. scoparium sand-binding forest

2.3 土壤种子库的驱动作用

花棒人工固沙林不同演替阶段样地土壤种子库物种组成及数量差异显著(表3),流动沙丘土壤种子库物种数最少,仅4种,且以先锋植物沙蒿和沙米为主,分别占土壤种子库的53.3%和40.0%。5年土壤种子库物种数达到8种,沙米种子数量显著减少,狗尾草种子显著增加,虫实、五星蒿、油蒿出现;沙蒿种子占土壤种子库的23.9%,油蒿占30.7%,狗尾草占29.6%,沙米等其他植物仅占15.8%。15年土壤种子库物种数均为7种,一年生植物画眉草、狗尾草和半灌木油蒿显著增加,沙蒿不再出现,画眉草、狗尾草、油蒿分别占到土壤种子库的46.3%、27.2%和18.2 %。25年土壤种子库物种数均为8种,油蒿明显增加,达到65.7%;刺蓬出现,比例可达17.6 %,其他植物仅占16.7%,沙米完全消失。对照地带性植被种子库物种数达到12种,高于人工固沙林样地,但无灌木植物出现,多年生草本植物无芒隐子草、针茅数量显著增加。土壤种子库中,固沙先锋植物沙米种子数量随造林年限增加逐渐减少并在25年后消失,沙蒿15年后消失,而油蒿数量持续增加,针茅在25年后出现,这种变化与地上植被变化规律一致。

表3 花棒人工固沙林土壤种子库的种类组成及其密度 (粒· m-2, 平均值±标准误)

Table 3

| 植物种 | 科 | 流动沙丘MS | 5年 | 15年 | 25年 | 地带性植被NV |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一年生草本 | ||||||

| 沙米(Agriophyllum squarrosum) | 藜科 | 56.2±16.2 | 12.5±6.7 | 6.3±4.1 | — | 3.1±3.1 |

| 刺蓬(Salsola ruthenica) | 藜科 | — | — | — | 59.4±59.4 | 50±34.1 |

| 盐生草(Halogeton arachnoideus) | 藜科 | — | — | — | — | 6.3±4.1 |

| 五星蒿(Bassia dasyphylla) | 藜科 | — | 3.1±3.1 | 6.3±4.1 | — | 53.1±29.7 |

| 画眉草(Eragrostis poaeoides) | 禾本科 | 3.1±3.1 | 12.5±8.2 | 484.4±110.1 | 21.9±7.4 | 46.9±21.9 |

| 狗尾草(Setaria viridis) | 禾本科 | 6.3±4.1 | 81.3±64.6 | 284.4±141.5 | 9.4±6.6 | 15.6±9.3 |

| 虎尾草(Chloris virgata) | 禾本科 | — | 3.1±3.1 | 18.8±13.2 | — | 3.1±3.1 |

| 地锦(Euphorbia humifusa) | 大戟科 | 6.3±4.1 | ||||

| 黄蒿(Artemisia scoparia) | 菊科 | 9.4±6.6 | 37.5±15.7 | |||

| 虫实(Corispermum patelliforme) | 藜科 | 12.5±12.5 | 56.3±29.0 | 3.1±3.1 | ||

| 多年生草本 | ||||||

| 短花针茅(Stipa breviflora) | 禾本科 | — | — | — | 6.3±4.1 | 31.3±7.8 |

| 无芒隐子草(Cleistogenes squarrosa) | 禾本科 | — | — | — | — | 131.3±117.3 |

| 草木樨(Melilotus Offcinalia) | 豆科 | — | — | — | — | 15.6±9.4 |

| 苦豆子(Sophora alopecuroides) | 豆科 | — | — | — | — | 3.1±3.1 |

| 半灌木 | ||||||

| 油蒿(Artemisia ordosica) | 菊科 | — | 65.6±36.6 | 190.6±51.5 | 221.9±67.7 | — |

| 沙蒿(Artemisia sphaerocephala) | 菊科 | 75.0±36.2 | 84.4±48.2 |

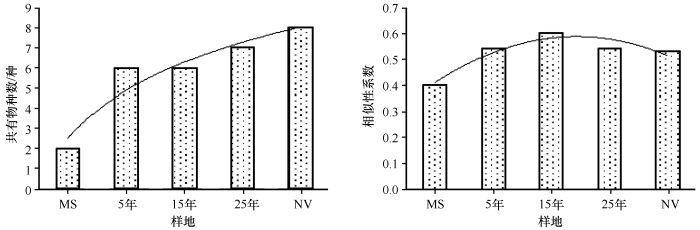

花棒人工固沙林土壤种子库与地上植被共有物种随造林年限而逐渐增加,5年、15年共有物种6种,25年共有物种7种,均高于对照流动沙丘,但低于对照地带性植被。土壤种子库与地上植被的相似性随造林年限呈先增大后减小的变化趋势,为0.54~0.60,15年相似性最高达到0.60。土壤种子库动态变化很好地反映了地上植被的演替变化,驱动了人工固沙林的演替(图3)。

图3

图3

花棒人工固沙林土壤种子库与地上植被种类组成的相似性比较

MS,流动沙丘;NV,地带性植被

Fig.3

Similarity between soil seed bank and standing vegetation species of artificial H. scoparium sand-binding forest

2.4 土壤-植被系统的互馈作用

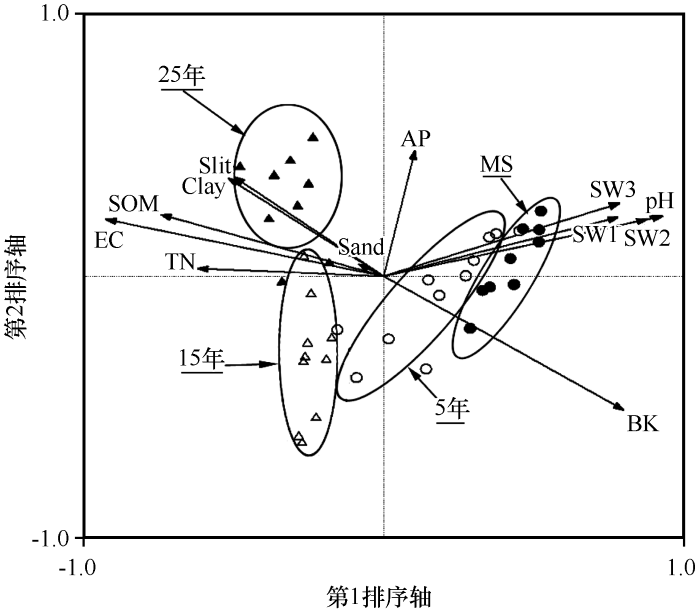

应用CCA分析发现,在不同土壤环境因子中,土壤容重、pH、0~20、20~40、40~60 cm土壤水分含量与第1排序轴呈极显著正相关关系(P<0.01),而土壤粉粒、黏粒、有机质、全氮含量和电导率与第1排序轴呈极显著负相关关系,说明第1排序轴反映了土壤结构、水分、养分的变化情况(表4)。速效磷与第2排序轴呈极显著的负相关关系,土壤容重与第2排序轴呈极显著正相关关系,粉粒和黏粒与第2排序轴呈显著正相关关系,说明第2排序轴主要反映了土壤的结构特征。而土壤沙粒与第3排序轴呈极显著正相关关系,与第1排序轴、第2排序轴无显著相关关系,在二维空间内对人工固沙林植物分布的影响较弱。第1排序轴特征值为0.822,解释方差达到58%,物种与环境的相关系数达到0.979;第2排序轴特征值为0.295,解释方差20.8%,物种与环境的相关系数达到0.871,说明土壤容重、粒度、水分和养分等变化与物种分布存在较为密切的对应关系。

表4 花棒人工固沙林土壤环境因子与物种排序轴的相关关系、特征值和解释方差

Table 4

| 土壤性质 | 第1排 序轴 | 第2排 序轴 | 第3排 序轴 |

|---|---|---|---|

| 土壤容重/(g·cm-3) | 0.7829** | -0.4433** | 0.1098 |

| 沙粒含量/% | -0.0810 | 0.0395 | 0.4135** |

| 粉粒含量/% | -0.5065** | 0.3246* | 0.0729 |

| 黏粒含量/% | -0.4867** | 0.3287* | 0.1377 |

| 有机质含量/% | -0.7264** | 0.2048 | 0.0370 |

| 全氮含量/% | -0.6064** | 0.0257 | 0.1659 |

| 速效磷含量/(kg·mg-1) | 0.1022 | 0.4178** | -0.2637 |

| pH | 0.8596** | 0.1885 | -0.1018 |

| 电导率/(μS·cm-1) | -0.9062** | 0.1890 | 0.1075 |

| 0~20 cm 土壤水分含量/% | 0.7652** | 0.1957 | 0.0992 |

| 20~40 cm 土壤水分含量/% | 0.9110** | 0.1997 | 0.2168 |

| 40~60 cm 土壤水分含量/% | 0.7695** | 0.2422 | 0.2196 |

| 特征值 | 0.822 | 0.295 | 0.116 |

| 物种与环境相关系数 | 0.979 | 0.871 | 0.794 |

| 累积解释方差 | 58.0 | 78.8 | 87.0 |

*,P<0.05,**,P<0.01。

人工固沙林群落与土壤环境因子CCA排序所示,不同演替阶段人工固沙林对应特定的土壤环境因子(图4)。流动沙丘样方位于第1排序轴的最右端,土壤水分、土壤容重和土壤pH最高;5年样方紧靠于流动沙丘样方的左边,具有较高的土壤水分、土壤容重和土壤pH;15年样方位于5年样方的左边,其土壤环境具有较高的土壤有机质、全氮、电导率和沙粒与黏粒含量;25年样方位于第1排序轴的最左端和第2排序轴的最上端,土壤有机质、全氮、电导率和沙粒与黏粒含量达到最大。随着造林年限的增长,土壤黏粒、粉粒、有机质、全氮含量逐渐增加,土壤容重逐渐减少,土壤环境出现较大的改善。

图4

图4

花棒人工固沙林群落样方与土壤环境CCA排序图

BK,容重;Sand,沙粒含量;Silt,粉粒含量;Clay,黏粒含量;SOM,有机质;TN,全氮;AP,速效磷;pH,土壤pH值;EC,电导率;SW1,0~20 cm土壤水分含量;SW2,20~40 cm土壤水分含量;SW3,40~60 cm土壤水分含量;MS,流动沙丘;NV,地带性植被

Fig.4

CCA two-dimensional ordination diagram for vegetation samples and environmental variables of artificial H. scoparium sand-binding forest

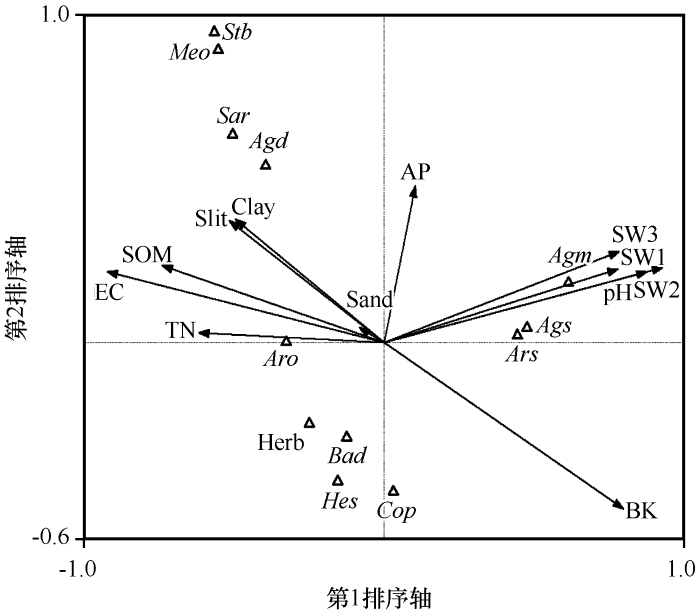

人工固沙林物种分布与土壤环境因子CCA排序所示,流动半流动沙丘优势植物沙米、沙竹和沙蒿位于第1排序轴的最右端,土壤生境中具有较高的土壤水分、土壤容重和土壤pH,其优势物种分布与0~60 cm土壤水分关系最为密切(图5)。固定沙丘优势植物油蒿位于第2排序轴的中间,在土壤生境中具有较高的全氮、电导率和有机质含量,其物种分布与土壤养分关系最为密切。针茅、刺蓬位于第1排序轴的最左边、第2排序轴的最上方,其土壤生境具有较高的土壤粉粒、黏粒含量以及有机质,物种分布与土壤质地关系最为密切。禾本科草本植物(画眉草、虎尾草和狗尾草)、花棒、虫实和五星蒿位于第2排序轴的最下方,其分布与土壤环境因子的关系不明显。显然,物种分布与土壤环境因子存在密切的对应关系,土壤环境变化,特别是土壤水分、容重的降低以及黏粒、粉粒、有机质、全氮逐渐增加促动了物种更替和植被演替。

图5

图5

花棒人工固沙林物种分布与土壤环境因子CCA排序图

Agd,沙生冰草;Agm,沙竹;Ags,沙米;Ars沙蒿;Aro,油蒿;Bad,五星蒿;Cop,虫实;Herb,一年生禾草;Hes,花棒;Meo,草木樨;Sar,刺蓬;Stb,短花针茅;BK,容重;Sand,沙粒含量;Silt,粉粒含量;Clay,黏粒含量;SOM,有机质;TN,全氮;AP,速效P;pH,土壤pH值;EC,电导率;SW1,0~20 cm土壤水分含量;SW2,20~40 cm土壤水分含量;SW3,40~60 cm土壤水分含量

Fig.5

CCA two-dimensional ordination diagram for species and environmental variables of artificial H. scoparium sand-binding forest

3 讨论

在腾格里沙漠南缘花棒人工固沙林25年的演替过程中,人工营造花棒、先锋植物沙米和沙蒿衰退并最终退出,自然优势种由一年生草本植物向半灌木、半灌木与多年生草本植物演替,形成油蒿和草本植物为优势种的接近自然演替固沙植被。该演替过程、规律与沙坡头和毛乌素地区总体相似,但是由于区域气候差异以及人工初始干预措施和程度不同,植被演替序列、发生时间以及速度有所不同[6-7,15]。其中,毛乌素沙地飞播植被演变进入发展阶段不到10年,进入相对稳定的油蒿群落不超过20年[7]。沙坡头地区人工固沙植被在20年后可形成草本植物和半灌木油蒿为主的天然植被,盖度可保持在20%~30%;经过40余年的演替,其植物组成趋于动态平衡[16]。但是,该演替过程、规律与新疆、内蒙古东部、河西走廊沙地人工固沙林演替差异较大[15,17-18]。在腾格里沙漠西部的民勤人工梭梭固沙林,人工梭梭种群的密度及其所占比例呈现逐渐降低的趋势,梭梭种群盖度、植被总盖度呈现先增加后降低的趋势,但梭梭种群始终是人工固沙植被的建群种[18]。

植物群落物种优势度决定了群落的结构、功能和其他物种所需要的群落环境,而物种的替代是有序的和可见的,并决定了植被的演替方向[15]。人工固沙林演替过程中发生的物种替代机制是一个促进型过程,最初的人工造林改变了环境条件,灌丛化效应和对表层土壤的改良作用促进了表层土壤的形成与结皮的发展,改变了土壤水分含量的时空分布,引起土壤水分浅层化,使土壤深层水分得不到有效的降水入渗补给而进一步降低,使深根系的灌木因水分胁迫而开始退化,促进了植被演替[19]。从花棒人工固沙林演替物种的根系分布特征看,固沙灌木花棒根系主要分布在100~300 cm的土层内,主要利用深层次土壤水分,属深根性植物,而半灌木沙蒿、油蒿根系主要分布在0~60 cm和0~40 cm土层,一年生或多年生草本植物根系分布更浅,均属浅根性植物[17]。当灌木根系分布层的土壤含水量<1.5%时,各灌木种的生长开始受到抑制,使灌木地上盖度只能维持到一个较低的值(<10%)[20]。深层土壤干旱,除了表层土壤浅层化之外,还与花棒人工固沙林根系对深层水分消耗密切相关。土壤水分浅层化和花棒耗水双重作用下,人工营造固沙灌木经历自然稀疏过程逐步消亡,最终形成以浅根性植物为建群种的沙地植被,林地土壤水分趋于缓和并有所恢复。

土壤种子库作为潜在植被,是植被恢复演替的物质基础,在连接过去、现在和将来的植物种群、群落结构与动态中起着重要的生态作用[21]。在腾格里沙漠南缘人工固沙林25年恢复演替过程中,表层土壤中均存在大量种子,土壤种子库优势物种更替明显,先后呈现流沙先锋植物沙米、沙蒿消亡,禾草植物数量显著增加,油蒿演替为稳定物种等变化过程。人工固沙林土壤种子库与其地上植被组成的相似性超过50%,其更替变化驱动和决定人工固沙林演替进程、速度。但是,土壤种子库并无多年生草本植物沙竹种子,而在流动沙丘和造林5年人工固沙林地上植被中存在沙竹,应与沙竹依靠根茎营养繁殖完成繁衍有关;一年生植物画眉草、狗尾草种子在不同演替阶段样地均存在,而在流动沙丘和造林5年人工固沙林中并未出现,尽管难于在流动沙丘上定居繁衍,但是已经成功侵入沙地植被系统;人工营造花棒的种子也未出现,这可能与花棒种子大,难以进入土壤,鸟类、昆虫喜食等有关[22]。

植被影响土壤,土壤制约着植被,土壤环境与植被群落相互联系、相互制约的关系,不但表明了土壤因素在固沙林群落演变过程中的作用,也揭示了固沙林群落对土壤性质的恢复和改造作用[23-24]。Sala等[25]提出一个简单的模型,认为灌木与草本的优势度与土壤质地密切相关,草本植物在大部分土壤上占优势,但是在粗粒化土壤上灌木占优势[25];Li等[16]认为禾本科植物在群落中的优势度与土壤黏粒、有机质、全氮及一些微量元素含量正相关。在腾格里沙漠南缘,土壤环境因素与固沙林群落间的相关性以及土壤环境与植物样方、物种间的CCA排序图揭示了土壤环境与固沙林群落间存在密切的对应关系,土壤容重、黏粒、有机质、全氮和水分等是影响固沙林及其物种组成的关键因子,植被与土壤彼此影响、相互制约作用也是人工固沙林土壤-植被系统恢复的根本动力。

在腾格里沙漠南缘,固沙造林加速了沙地植被恢复演替速度与进程,是沙化土地土壤-植被系统恢复的外在动力,但是并不能改变人工固沙林向地带性植被演替的方向。大量实践证明,降水低于200 mm的干旱地区,植被的自然恢复难度更大,一般需要前期的人为干预,因而更需要发挥科技支撑的作用,以提高人工造林水平和沙地植被的稳定健康发展[26]。但是,不合理的人工造林也会导致系统的不稳定和生物多样性的降低,甚至造成进一步退化。人工造林应依据植被地带性分布规律和水资源的承载力,研究乔灌草植被建设的适宜类型、适宜规模与合理布局。追求高生长量的人工林草建设,不可避免地要过度利用土壤水资源,只能留下干涸的土壤水库[27]。因此,针对区域气候、生态条件,采取科学适度的人工固沙造林对沙地生态系统的恢复显得十分重要。

4 结论

固沙造林启动并加速了固沙植被的恢复演替,是干旱区沙化土地生态恢复的必要措施。腾格里沙漠南缘固沙造林25年来,人工营造的花棒衰退并成为伴生种,自然优势种由一年生草本植物向半灌木、半灌木与多年生草本植物演替,25年后形成相对稳定的近自然固沙植被,呈现向草原化荒漠演替的趋势。在人工固沙林演替过程中,表层土壤持水力持续增强,引起土壤水分浅层化和深层土壤干旱,驱动了深根系植物的衰亡和浅根性草本植物的发展;人工固沙林土壤种子库与地上植被组成具有很好的相似性,驱动花棒人工固沙林向油蒿+多年生草本植被演替;土壤环境与人工固沙林群落、物种组成形成密切的对应关系,决定了固沙林演替阶段和物种组成。因此,在人工固沙林的营造、保护和修复中,不仅要参照地带性植被,也要充分考虑沙化土地的土壤质地、理化性质和种子库等生境条件,以快速建立稳定的近自然植被。

参考文献

Restoration and rehabilitation of arid and semiarid Mediterranean ecosystems in North Africa and West Asia:a review

[J].

Ecosystem effects of sand-binding vegetation and restoration of biodiversity in arid region of China

[J].

尔沁沙地人工植被建立模式的探讨

[J].

Association between vegetation patterns and soil properties in the Southeastern Tengger Desert,China

[J].

毛乌素沙地油蒿群落演替的生理生态学机制

[J].

Ecosystem effects of sand-binding vegetation and restoration of biodiversity in arid region of China

[J].

Microbiotic crust and its effect on vegetation and habitat on artificially stabilized desert dunes in Tengger desert,North China

[J].

Long-term effects of revegetation on soil water content of sand dunes in arid region of Northern China

[J].

Soil seed bank and species turnover in a limestone grassland

[J].

Association between vegetation patterns and soil texture in the shortgrass steppe

[J].

Plant functional types in temperate semiarid regions

[M]//Smith T M,Shugart H H,Woodward F I.

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号