0 引言

流域是人类文化形成与扩散的载体。文化景观旅游在旅游业中占据很重要的地位,并因其独有的特点而受到关注。流域文化景观旅游以河流范围为框架,整合各项旅游资源,为旅游产业的发展提供服务。评估旅游开发潜力涉及对旅游资源利用能力、发展旅游业条件和经济、社会、环境效益的测量。发展流域文化景观旅游不仅践行绿色旅游的发展理念,也可为流域经济带建设、生态保护以及高质量发展提供有力支撑。目前,发展流域文化景观旅游已成为促进产业经济振兴、加速旅游业转型升级的战略要求。然而,在水资源质和量快速下降的背景下[1-3],流域文化景观旅游资源正面临着巨大的生态风险。对流域文化景观旅游资源的保护,一方面要依靠政府统筹安排,另一方面是要对其进行系统性评价,并在此基础上进行合理的开发利用,通过其获得的经济价值反哺文化保护和流域生态修复[4-5],走可持续发展的道路,更好地开发和保护流域文化景观旅游资源[6-7]。

旅游资源开发评价研究始于20世纪50年代,主要以单个旅游目的地为研究对象,评价方法涵盖了社会学、经济学、计算机科学等多个学科领域。Melingonzlez等[8]从资源视角构建了评估旅游目的地的竞争潜力理论框架。Orams[9]通过对流域文化景观资源的量化形成评价指标体系。Molle[10]强调流域文化景观评价要有系统性,包括模型构建、开发规模确定、生态系统维护和构建流域组织等流域文化景观旅游开发的各个环节。当前,国内对旅游资源开发潜力的评价研究集中在探讨指标评价体系,并且使用了多种评价方法和手段,比如层次分析法、模糊综合评价法、熵值法、视觉质量评价法、民意测验法、专家评议法、等级划分法等。这些方法和手段被用来构建特定区域的旅游资源开发潜力评价体系。何兰等[11]利用因子分析探求流域城市文化旅游发展的新路径;廉同辉等[12]通过构建评价指标体系准确评价了自然保护区的生态旅游开发潜力;张中旺[13]通过文化旅游资源开发的SWOT分析,提出了以塑造水文化旅游品牌、提升汉江旅游知名度为主要措施的开发方案。汪侠等[14]运用多层次灰色方法分析了旅游资源开发潜力。综合来看,当前旅游资源评价的相关研究发展迅速,但将有形空间载体与无形文化景观作为一个有机整体进行系统考虑的研究仍较为薄弱。从研究尺度和研究单元上看,受限于数据可获取性和旅游产业的行政管辖范围,已有研究主要将省域、市域或县域作为评价单元。而在全域旅游和文旅融合不断推进的背景下,片面强调有形的旅游发展空间载体难以有效挖掘文化旅游融合发展的潜在动能,文化地理区作为无形文化景观孕育、发展的内在环境同样发挥着至关重要的作用。

汾河流域作为山西省文化景观旅游资源分布最集中的区域[15],不仅在山西具有代表性,在整个黄河流域乃至世界范围内也具有典型性[16-18]。对汾河流域文化景观旅游开发模式的研究,有助于丰富文化旅游开发模式研究并指导实践活动,为其他流域文化景观旅游资源的开发提供理论借鉴。充分挖掘提炼汾河流域区域内文化旅游资源的特质内涵,可以有效促进区域性文化旅游资源的合理开发和利用,推进旅游产品供给结构的转型升级,提升汾河流域文化景观旅游产业的品质和竞争力,充分发挥汾河流域文化景观旅游资源的优势,实现其文化价值和旅游价值,对山西经济转型发展具有重大的意义。当前,对汾河旅游文化的研究集中在古村落文化旅游[19-21]、晋商文化旅游[22-27]等方面,刘敏等[28]对汾河流域文化旅游资源开发对策进行过初步分析,但还未对汾河流域文化景观旅游资源进行过系统化的评价。

基于此,本文从无形文化资源禀赋、有形空间载体和旅游外部环境三大维度构建了文化景观旅游开发潜力评价指标体系,对汾河流域35个县(区、市)的文化景观旅游开发潜力进行评价,并在此基础上提出区域文化景观旅游资源开发的路径,致力于为汾河流域各级政府文化旅游开发决策提供科学依据。

1 研究区概况

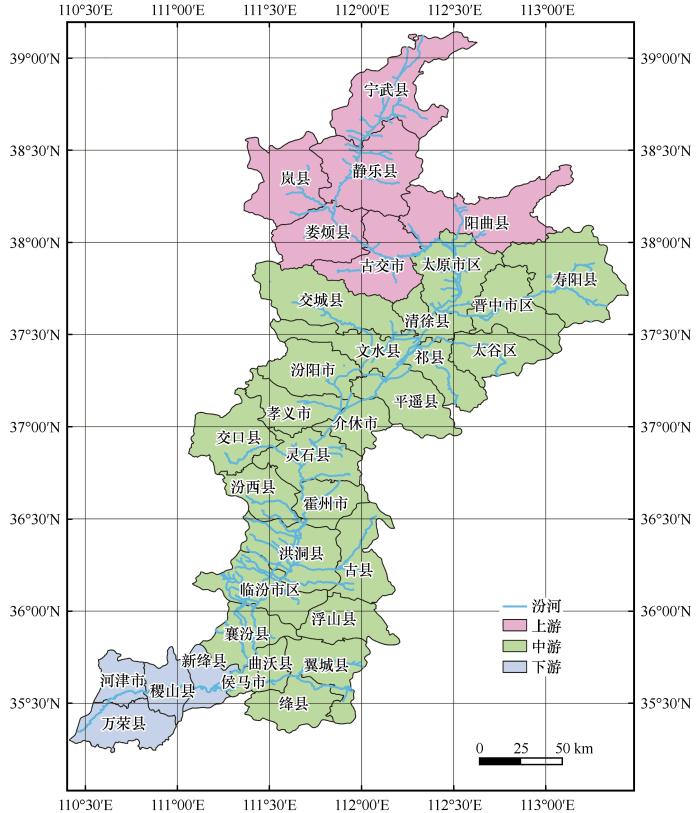

汾河流域位于山西省中部和西南部,总面积达3.97万km2,涉及忻州、太原、晋中、吕梁、临汾及运城6个地级市。汾河流域作为黄河流域的重要组成部分,是山西省政治、经济与文化的中心,凭借特殊的自然条件和地理区位养育了全省41%的人口,孕育出灿烂独特的自然与人文景观。截至2020年底,汾河流域总人口约1 500万,其中城镇人口975万,城镇化率为65%。流域内经济发展迅速稳定,第三产业产值占比最大。旅游业是汾河流域重要的战略性支柱产业。当前,流域内共有6个5A级旅游景区,随着国家全域旅游示范区和资源型经济转型综合改革试验区的建设,旅游业逐渐成为推动了区域经济发展的重要环节。考虑到流域经济影响范围与自然地理范围存在显著差异[29],结合现有研究成果与汾河流域本底特征,本文基于山西省政府办公厅发布的《汾河流域生态景观规划》中划定的汾河流域自然地理单元,且保证流域内各县域行政单元的空间完整性,以汾河干流流经的6个地级市中的35个县(市、区)作为基本研究单元(图1)。其中,汾河上游包括宁武县、静乐县、岚县、阳曲县、古交市和娄烦县;汾河中游包括太原市区、清徐县、晋中市区、寿阳县、太谷区、交城县、文水县、祁县、平遥县、汾阳县、孝义市、介休市、灵石县、交口县、汾西县、霍州市、洪洞县、古县、临汾市区、浮山县、襄汾县、翼城县、绛县、曲沃县和侯马市;流域下游区则有新绛县、稷山县、河津市和万荣县。

图1

图1

研究区概况

Fig.1

Overview of the research area

2 研究方法和数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 区域文化景观旅游开发潜力评价方法

文化景观旅游开发潜力评价方法是以层次分析法的定性与定量相结合的多目标决策分析思想为基础,立足于文化景观旅游资源的开发利用过程中由内向外涵盖的3个层次,包括区域本身的非物质文化资源禀赋、文化景观旅游化利用过程中所依托的有形空间载体和支撑文化景观转化为旅游产品的外部环境。

文化景观旅游开发潜力评价是一个整体的、综合的、多因子的分析评价体系,指标因子的不同对于旅游资源开发潜力的贡献程度也不一样,因此本研究通过yaahp10.5软件构建区域文化景观旅游开发潜力的决策目标、中间层要素、方案层要素,对各指标相对重要性进行排名,得到判断矩阵,经计算得到各指标权重值。将各单因子评价结果转为栅格评价图,根据权重值,进行栅格叠加运算,绘制汾河流域文化景观旅游开发潜力综合评价图。根据综合等级划分标准,对汾河流域文化景观旅游开发潜力综合评价图进行重分类,得到各地级市市区和县级地区的旅游开发潜力等级。

2.1.2 指标体系构建

表1 汾河流域文化景观旅游开发潜力评价指标

Table 1

| 指标类型 | 单因素评价指标 | 单因素评价指标的计算 | 综合评价权重 |

|---|---|---|---|

| 无形文化 资源禀赋 | 非遗级别优势度指数 | 世界级项目数×3+国家级项目数×2+省级项目数×1 | 0.1905 |

| 非遗类别优势度指数 | 手工艺种类数×1/2+民俗节庆数×3/365+表演类数×1/2 | 0.0952 | |

| 有形空间 载体 | 历史文化城镇村数 | 国家级历史文化名城数+国家级历史文化名镇数+国家级历史文化名村数+中国传统村落数 | 0.1861 |

| 人文景区数 | 5A人文景区数×5+4A人文景区数×4+3A人文景区数×3 | 0.2037 | |

| 自然景区数 | 5A自然景区数×5+4A自然景区数×4+3A自然景区数×3 | 0.1106 | |

| 非遗集聚区与建成区关系 | 非遗集聚区在建成区、近建成区、其他乡镇集聚、无明显集中,分别赋值3、2、1、0 | 0.0710 | |

| 旅游外部 环境 | 本地投资能力 | 人均GDP | 0.0571 |

| 本地旅游服务水平 | 第三产业增加值 | 0.0571 | |

| 本地交通条件 | 航空站数×5+铁路站点数×4+高速公路数×3+国道数×2+省道数×1 | 0.0286 |

表2 汾河流域文化景观旅游开发潜力综合等级划分标准

Table 2

| 等级 | 评价分值 | 潜力等级类别 |

|---|---|---|

| 1 | 0~0.49 | 十分强 |

| 2 | 0.5~0.99 | 很强 |

| 3 | 1.0~1.49 | 强 |

| 4 | 1.5~1.99 | 较强 |

| 5 | 2.0~2.49 | 一般 |

| 6 | 2.5~2.99 | 弱 |

| 7 | 3.0~3.49 | 较弱 |

| 8 | 3.5~3.99 | 很弱 |

| 9 | 4.0~4.49 | 不适合 |

| 10 | 4.5~4.99 | 很不适合 |

无形文化资源禀赋。地区无形文化资源即以非物质文化遗产为表征的文化景观资源,包括非遗级别优势度和非遗类别优势度。前者按照世界级、国家级和省级分别给定权重3、2和1;后者通过对适合发展非遗旅游的项目数适游期所占比重加权求和得出,即手工艺类和表演类非遗旅游活动开展受季节影响较小,因此以每年5—10月旅游旺季时间段为适游期,权重设置为1/2;民俗节庆类非遗旅游通常在举办节庆活动时发挥其作用,因此粗略以活动持续3天为计,适游期权重为3/365[30]。

有形空间载体。包括历史文化名城、镇、村和传统村落数,人文景区数,自然景区数和非遗集聚区与城镇建成区关系。历史文化名城、镇、村和传统村落数按实际数量计算,人文景区数和自然景区数的权重按照级别计算,3A、4A、5A景区权重分别为3、4、5。非遗集聚区与城镇建成区关系按照分布于城镇建成区、建成区附近1~2 km区域、其他乡镇或无明显集中,分别赋予数值3、2、1、0。

旅游外部环境。包括本地投资能力、本地旅游服务水平和本地交通条件。本地投资能力以人均GDP代表。本地旅游服务水平以第三产业增加值表示。本地交通条件以各地区铁路站点、航空站点、高等级公路条数作为考量对象,并对地方具有航空站、铁路站点、过境高速公路、过境国道和省道赋予权重5、4、3、2、1,加权和代表本地交通环境优劣。

2.2 数据来源

汾河流域国家级和省级非物质文化遗产的空间位置数据分别来源于国务院公布的五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和山西省人民政府公布的六批省级非物质文化遗产代表性项目名录;传统村落的空间位置信息来自全球变化科学研究数据系统的中国传统村落空间分布数据;交通及道路信息来自中国科学院资源环境科学与数据中心(

3 汾河流域文化景观旅游开发潜力评价

3.1 无形文化资源禀赋评价

汾河流域无形文化资源禀赋呈现出中下游高、上游低的分布格局。非遗资源的级别优势度评价空间格局表明(图2A),在汾河中游和下游地区均集中出现了较高级别的非遗资源,其中太原市区范围内级别优势度评价等级为6级,明显高于汾河流域整体水平。汾河中游的太谷区、平遥县也呈现出一定的非遗资源的级别优势,评价等级为5级。汾河中下游区的临汾市区、洪洞县、万荣县、稷山县以及新绛县有较高的非遗资源的级别优势,评价等级为4级。级别优势度评价等级为3级的襄汾县、曲沃县、汾阳市、清徐县、祁县、晋中市区均分布于中游地区。从非遗资源类别优势度来看(图2B),同样在汾河流域中游和下游地区存在明显的类别优势,其中太原市区拥有最高的类别优势,类别优势度评价等级为6级;其次为稷山县、襄汾县和侯马市,类别优势度评价等级为5级;类别优势度4级主要分布于汾河流域中下游的清徐县、祁县、平遥县、洪洞县、曲沃县和新绛县等。整体上看,汾河流域无形文化资源禀赋在空间上呈现出明显的地域分异,汾河中游和下游的无形文化资源禀赋评价水平较高。

图2

图2

汾河流域地区无形文化资源禀赋评价

Fig.2

Evaluation of richness of intangible cultural resources in the Fenhe River Basin

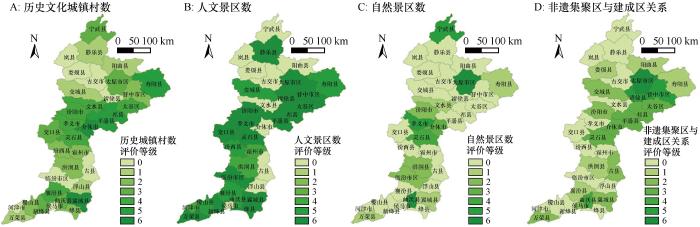

3.2 有形空间载体评价

对于历史文化城镇村数指标而言,汾河流域历史文化城镇村数最高的是位于汾河流域中游的介休市和翼城县,评价等级为6级(图3A)。次级优势区为平遥县、祁县和寿阳县。从人文景区数看,汾河流域中游地区的优势度要明显高于流域其他区段,平遥县、祁县等地人文景区分布优势明显,该区域高级别文化景区数量众多,为文化景观旅游开发提供了优质载体(图3B)。从自然景区数来看,汾河流域上游与中游存在一定的自然景区比较优势,其中,汾河流域自然景区优势度最高的区县为忻州市的宁武县、太原市区、孝义市和曲沃县,自然景区评价等级为6级(图3C)。将自然类景区与民间文学类非物质文化遗产相融合也是山西很多景区的发展特色,如绵山风景区因介子推传说而广受游客青睐。从非遗资源集聚区和建成区的关系来看,汾河流域中游地区非物质文化遗产分布与建成区有着较高的契合度,契合度较低的地区主要分布在汾河上游(图3D)。山西省很多县市拥有留存的古老街道、历史文化古迹或一些年代久远的老铺子,并且有较好的交通和客源条件,传统技艺类非物质文化遗产在城镇中密集分布。

图3

图3

汾河流域有形空间载体评价

Fig. 3

Tangible and integrated landscape with intangible culture in the Fenhe River Basin area

3.3 旅游外部环境评价

图4

图4

汾河流域旅游外部环境评价

Fig.4

Evaluation of the external environment for tourism in the Fenhe River Basin

3.4 综合评价

从图5可以看出,太原市区文化景观旅游开发潜力等级最高,本区内无形文化资源富集度高,有形文化景观数量丰度大,同时旅游外部环境发展较好,可作为汾河流域文化景观旅游开发的主核。平遥县、孝义市、灵石县、晋中市区、襄汾县旅游开发潜力等级较高,主要由于这些市县拥有丰富的有形文化与无形文化综合景观,且知名度较高,可依托太原市这一主核发展为文化廊道。祁县、寿阳县和临汾市区、新绛县、稷山县、翼城县、汾阳市以及万荣县、交城县、浮山县、介休市、太谷区、清徐县旅游开发潜力等级一般,投融资环境优良,临汾市区和其他县区历史悠久、文化历史遗存厚重,可支撑本区的旅游开发。其余县市开发潜力等级较弱,不适宜作为文化旅游开发重点。

图5

图5

汾河流域文化景观旅游开发潜力评价结果

Fig. 5

Results of the evaluation of tourism development potential of cultural landscape resources in the Fenhe River Basin

4 结论

汾河流域文化景观旅游开发潜力评价体系各子系统权重存在显著差异。有形空间载体权重最大,是区域文化景观旅游开发的关键环节和重要动力。其中,人文景区数是影响子系统权重的首要因素。无形文化资源禀赋的次之,主要通过非物质文化遗产级别优势度来影响指标评价结果。旅游发展外部环境在文化景观旅游开发潜力中的权重最小。

汾河流域文化景观旅游开发潜力各子系统评价结果呈现出明显的空间分异特征。无形文化资源子系统在汾河流域呈现出由中游高值区向下游梯度递减、上游最低的分布态势。有形空间载体子系统内各指标评价结果空间分布特征差异明显,历史文化名城(镇、村)集中分布于汾河上游和中游,人文景区广泛分布于汾河流域中下游的大部分地区,非遗资源与建成区契合水平在汾河中游地区最为明显。旅游外部环境呈现出典型的核心-边缘结构。

汾河流域文化景观旅游开发潜力综合评价结果呈现出中游高、上下游低的空间格局。中游地区文化景观旅游开发潜力具有明显优势,具体表现为无形文化资源禀赋、有形空间载体和旅游外部环境均明显高于流域内其他县区;太原市区旅游开发潜力等级最强,可作为汾河流域文化景观旅游开发的主核。

5 政策建议

加强无形文化资源富集区的保护性开发力度,转资源优势为文化优势和经济优势。加大对非遗文化产品的创意性开发,并鼓励青年一代继承非遗传统,可通过媒体网络等方式对青年传承者给予表扬与宣传,提高非遗文化知名度的同时,打造当地特色文化品牌,吸引更多年轻人参与到非遗文化传承与发扬中。

强化措施促进无形文化旅游产品开发,加强无形文化产品与有形文化景观的有机结合。发展文化旅游,必定要跟上时代的步伐,依靠当地的有形文化景观,打造个性化的旅游项目、旅游产品、旅游品牌,激发游客的热情与激情,增强游客沉浸式体验。通过有形文化景观这一载体,构建饮食、民居、节庆、非遗等文化旅游体系,重点创建全国汾河流域旅游文化示范区;围绕民俗文化、优质生态和绿色食品优势,重点打造民俗文化体验参与、汾河流域地质景观、自然观光、芦芽山湿地养生避暑等功能性产品,提升旅游竞争力;充分依托汾河流域民俗特色化优势,加快建设民俗文化村、旅游度假区等一批景观设施,着力打造具有特色的汾河流域旅游品牌;以当地资源为依托,打造汾河流域文化产业园区,开发多元化产业,坚持走可持续发展之路。

不断改善投融资环境以促进文化旅游健康可持续发展。可通过招商引资等方式,引进先进旅游企业,帮助汾河流域又好又快进入现代化旅游发展过程中;同时可在基础设施建设等方面给予支持,为汾河流域文化景观旅游发展提供较好的平台,增大宣传力度,文化旅游的发展借助现代营销推广技术是非常有必要的,进行“互联网+”汾河流域文化景观旅游发展,流域内各地应积极开展旅游宣传推广工作,善用营销渠道,精心设计活动,提升综合影响力。

参考文献

黄河流域高级别旅游景区空间分布特征及影响因素

[J].

The potential for rural heritage tourism in the Clarence Valley of Northern New South Wales

[J].

Recreating place,replacing memory:creative destruction at the Singapore River

[J].

Attitudes of stakeholders towards the Podyji/Thaya River Basin National Park in the Czech Republic

[J].

The evolution progress and mechanism of Guilin-Lijiang River-Yangshuo tourism destination system

[J].

Competitive potential of tourism in destinations

[J].

Towards a more desirable form of ecotourism

[J].

山西省黄河文化保护传承与文旅融合路径研究

[J].

山西省康养旅游资源空间分布特征及影响因素

[J].

流域视野下山西省传统村落空间分布及聚落特色研究

[J].

文旅融合视角下的文化旅游满意状况及影响因素研究:以山西晋商文化旅游为例

[J].

山西大院型民居旅游地生命周期演变及其系统提升:以乔家大院为例

[J].

晋商文化旅游业可持续发展探析:以山西省晋中市为例

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号